解救女孩容易,防其重操旧业难

04-16Ctrl+D 收藏本站

我们以旧时的方式,成为21世纪的奴隶主:我们支付现金,换取两名女奴和两张收据,接着就可对这两名女孩为所欲为。

然而,把女孩从妓院解救出来是容易的,困难之处在于:防止她们再回去。女孩们获得自由后,回到社会却时刻感受到耻辱,再加上依赖毒品或受到皮条客的威胁,种种这些情况,往往导致她们重回红灯区。善意的救援人员不辞辛苦监视警方突击检查妓院,把女孩救出,带回收容所,给她们提供食物和医疗护理,最后却看到她们攀爬后墙逃出去,这不能不让人心灰意冷。

在柬埔寨西北部卖淫猖獗的地区,尼可与当时担任《纽约时报》摄像师的那卡·纳撒尼尔(Naka Nathaniel)有过两次不寻常的购买经验。到波贝镇后,他们登记住进一晚八美元的宾馆兼妓院。这次的采访焦点是两名十几岁的少女娜思和茉姆,她们在不同的妓院卖淫。

娜思相当美丽,个子矮小、肤色较白,看起来十四五岁,但是她认为自己年纪还要大些。她不知道自己确切的生辰年月。被老鸨带到尼可的房间后,她坐在床上,恐惧得发颤。她来到妓院才一个月,这是她的第一个外国客人。尼可需要口译同时待在房间,这让老鸨有些丈二和尚摸不着头脑,但还是随了他们的意思。

娜思黑发过肩,粉红色的紧身T恤,同样紧身的牛仔裤,脚上配双凉鞋。她虽然脸颊丰腴,但是全身纤细,看起来弱不禁风。她脸上涂了一层厚厚的化妆品,跟整个人极不相称,像是个偷偷把妈妈的化妆品拿来胡乱涂抹的小女孩。

尼可通过口译询问娜思的成长背景及家人情况。生涩的对谈进行了一阵子之后,她逐渐平静下来,不再颤抖,眼光大多时候瞟向墙角的电视,尼可刚才打开了电视,好遮掩他们的声音。她简短地回答着问题,一副意兴阑珊的模样。

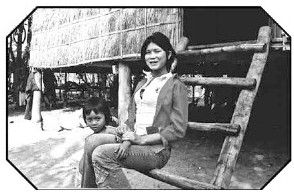

娜思坐在家门口。我们刚把她从妓院带回家不久。

(拍摄:尼可拉斯)

头五分钟,娜思表示她是自愿卖身的,坚称自己可以随心所欲地来来去去,但当她明白这不是老鸨安排的测试,讲实话并不会挨打时,才娓娓道出了她的故事。

一个堂姐把娜思带出村庄,告诉家人她在镇上帮娜思找了个卖水果的活儿。但一到波贝镇,娜思就被卖到妓院,并遭到严密看管。医生检查证实她的处女膜是完好的,于是妓院把她的初夜拍卖给一名泰国赌场经理。经理把她锁在旅馆房间里好几天,跟她上床三次(后来他死于艾滋病)。现在娜思被幽禁在宾馆里,因为年纪够轻、肤色够浅,嫖客找她必须出高价。

“我可以在波贝镇走动,但是一定要有老板的近亲跟着。”娜思解释,“他们密切监视我,不让我单独出去,担心我会逃走。”

“那为什么不晚上逃走?”尼可问。

“他们会把我抓回来,那我就惨了,可能会被打。我听说有几个女孩试图逃跑,被抓住后锁到屋子里一顿毒打。”

“那么警方呢?女孩可以向警察求救吗?”

娜思不感兴趣地耸耸肩。“警察不会帮我,他们都被妓院老板收买了。”她像机器人般面无表情地说道,眼睛依然盯着电视。

“你想离开这里吗?要是得到自由,你想做什么?”

娜思突然把目光从电视上转开,眼睛亮了一下。“我会回家,”她说,似乎在判断这个问题是认真的还是在开玩笑,“回到家人身边。我想开一家小店。”

“你真的想离开吗?”尼可问,“要是我把你买下来,带你回家,你百分之百确定不会再回来?”

娜思无精打采的样子一扫而光,目光完全离开了电视,眼中的呆滞也烟消云散。“这里简直是地狱!”她不屑地哼了一声,第一次显露出了心中的激动,“你以为我想做这行?”

茉姆在她工作的妓院房间里。

(拍摄:尼可拉斯)

于是,尼可和娜思私下里仔细研拟了计划。一阵讨价还价之后,老板以150美元将她售出,给了尼可一张收据。

我们在另一家妓院认识了茉姆。她是一个瘦弱的女孩,眼睛大得有点不合比例,从业五年,似乎因为身心过劳而濒临崩溃。茉姆这一刻还在说说笑笑,下一刻就情绪激动地啜泣。她请求我们把她买下,给她自由,带她回家。我们与茉姆的拥有者协商,最后以203美元把她买下,有收据为凭。

我们把这两位女孩带出波贝镇,让她们回到家人身边。娜思的家比较近,我们留给她一些钱,让她在村庄里经营一家小型杂货店,一开始生意兴隆。美国对柬埔寨援助机构同意照顾并协助她。娜思才离开六周,家人能够接受她出去卖蔬果的故事,毫不起疑地欢迎她回家。

茉姆就不同了。她住在柬埔寨遥远的另一边,在这一趟长途车程中,离家愈近,她就愈加担忧,拿不准家人是会接受她还是抗拒她。她离家已经有五年了,这期间一直都没有跟家人联络过。当我们终于接近茉姆的村庄时,她紧张得如坐针毡。突然间,她尖叫了出来,车子还在开动,她就猛力把车门打开,跳了出去,朝一名纳闷地打量我们车子的中年妇女飞奔过去,接着这位妇女——茉姆的姑姑,也开始尖叫,两人相拥而泣。

不一会儿,似乎整座村庄的人都尖声大叫地奔向茉姆。茉姆的母亲在一英里之外的市场看摊儿,一名小孩跑去跟她说茉姆回来了,她一听,连忙冲回村庄,边跑边流泪。她紧紧抱住女儿,女儿试着跪下来请求原谅,结果两人都跌到地上。一两个钟头之后,尖叫喧嚣声才慢慢停歇,泪水也渐渐干去,大家临时办了一场宴席。家人可能怀疑茉姆当初是被人贩子给卖了,但是当她模糊表示这几年一直在柬埔寨西部工作时,他们并没有继续追问。家人决定让茉姆去市场卖肉,就在她母亲的摊位旁。尼可也留下一些钱,用来资助这个计划。美国对柬埔寨援助机构同意照看茉姆,协助她转换人生跑道。接下来几天,茉姆一再打电话报告进度:“我们已经把母亲旁边的摊位租下来了,我明天就会去工作。”

她告诉我们:“一切都很顺利,我再也不会回到波贝镇了。”然而,一周之后,我们的口译洛·钱德拉(Lor Chandara)发来一封令人痛心的电子邮件:

超级坏消息。茉姆小姐的父亲说她已经自愿回到波贝镇的妓院了。我问她父亲是否有人打她或责怪她,但他说茉姆没有遭到任何负面的对待。茉姆星期一早上八点就不告而别,但是把手机留给了家人,昨晚打电话跟他们说她在波贝镇。

就像许多妓女一样,茉姆染上了甲基安非他命8的毒瘾。妓院老板常给旗下娼妓注射甲基安非他命,让她们听话,并因依赖毒品而无法离开。她回到村庄之后,毒瘾发作无法自拔,不得不回到妓院注射毒品。

但一旦注射了毒品,她就想离开妓院。美国对柬埔寨援助机构的伯纳德·克里舍又把她送到金边两次,并且资助她在那里安定下来,但是她每一次都在几天之后逃走,拼命想回到毒品的供应处。茉姆绝非“难缠的女人”,她很甜美,甚至甜到令人有点厌腻。她总是买礼物送给朋友,天天在佛龛前为朋友祈福。她渴望永远离开妓院,但是无法克服毒瘾。

我们再到波贝镇时,已经是整整一年之后了。尼可走进茉姆的妓院时,正好撞见她,她流着眼泪连忙跑开了。直到冷静下来后,她才出来跪在地上请求原谅。

“我从来没撒过谎,但是我骗了你。”她楚楚可怜地说,“我说我不会回来,但是我回来了。我不想回来,但我还是回来了。”

娜思和茉姆的例子表明,许多娼妓既非自愿,亦非受到奴役,而是活在一个介于这两种极端之间的灰色地带。茉姆回到妓院之后,老板准许她自由地和嫖客离开,她要是想逃跑,也很容易做到。但就因为毒品和欠债,她想走也走不了。

几年过去了,茉姆年纪越来越大,接客价降至一回1.5美元。后来她多了一名室友,不接客的时候,两人就共享她在妓院的小隔间。这名新室友名叫温柔,年方十六,她是离家出走的:有一天她骑着家里的摩托车出去,结果摩托车失窃,她无法面对父亲的责骂,就跑了。人贩子说帮她在波贝镇找个旅馆清洁女佣的工作,却把她卖到茉姆待的妓院,她在那里被毒打,直到同意接客。茉姆成为她的看守者,确保她不会逃跑。

茉姆在妓院里被虐待了多年,现在却似乎不知不觉地滑入了管理者的角色。如果继续下去,她就会成为年轻女孩进入情色行业的推手——或是打手,就像她自己曾经被打那样。奴隶晋升为监督者。

然而那样的命运并没有实现——警方强制取缔妓院,结束了茉姆的经理之路。茉姆的老板是名中年妇女,叫作娑蔻儿,她总是抱怨这个行业艰辛。“赚来的钱仅能糊口,要做的活儿可多啦!”她坐在妓院兼全家住所的门厅里,总是这样哀叹,“再加上那些醉汉总是酒臭熏天又讨人厌,而警察只会伸手讨红包。”娑蔻儿的美梦幻灭了。一来是她丈夫在妓院里从不做事,只会没完没了地和妓女上床,这让她怒不可遏,最后终于跟他离了婚。此外,她也替13岁的女儿担心,女儿在门厅做功课时,随时都有喝得酩酊大醉的男人大摇大摆地闯进来,只要看到是女的,就不分青红皂白地乱摸乱抓。2008年,柬埔寨当局因西方逐渐增强的施压而强制取缔了性交易,这导致人贩子或妓院引进新女孩的成本提高,警方也开始向妓院老板索求更大的红包。附近任何一名警察都会顺道进来,勒索五美元。这样一来,波贝镇大约一半的妓院倒闭了。娑蔻儿气愤地表示她会改行试试看,说:“既然没赚头,不如早点收手,也许可以开个小杂货店。”

其他妓院也没有一家要买进女孩。茉姆突然发现自己自由了,这让她既兴奋又恐惧。她嫁给了一名警察恩客,两人在男方家安定下来。2008年的圣诞假期,我们带上三个小孩,全家五口一起去柬埔寨,在波贝镇与茉姆愉快地相聚。“我现在是家庭主妇了,”她春风满面地跟我们说,“我再也不用接客了,我永远摆脱那样的日子了!”

至于娜思,一开始因为村里没有其他店面竞争,她的杂货店生意很好。但喜上眉梢的日子并没有过太久,后来其他村民看到娜思财源广进,也相继开起店来。很快,村里就有了五六间店面。娜思的生意萎缩不少。

更糟的是,娜思的家人还是把她当没有权利的傻ㄚ头来看,家里任何一名男丁只要需要东西,就直接去她店里拿——有时候付钱,有时候没有。有一次过节,娜思家族的男丁因为没有足够的钱来准备盛宴,就去她的店里洗劫一番。娜思抗议了。

她母亲后来说:“娜思气疯了,她说我们整个家族都不准再靠近店铺一步,否则就完蛋了。她说她需要钱来进货。”但是在柬埔寨的农村,没有人会听一个没上过学的女孩说话,大家继续我行我素,她的店很快被掏空了,她也没有钱再补货。店面开张四个月,她的经商计划宣告失败。

娜思觉得很丢脸,她跟几名闺友计划去城里找工作。人贩子答应帮她们在泰国找份洗碗的工作,但是要偷渡到那里得交100美元,她们没有这笔钱,只好欠人贩子的债。这是掌控女孩的经典方式:借她们高利贷,要是无法偿还,就把她们卖到妓院。

娜思担心这样的风险,但是赚钱是当务之急。她父亲患了肺结核,不时会咳血,他们急需钱给他治病。娜思决定放手一搏。当她和她的闺友正要动身去泰国时,美国对柬埔寨援助机构的一名救援人员顺道来访,得知了娜思的情况。救援人员担心她们中了人贩子的圈套,劝娜思不要冒这个险。但是她还能怎么办呢?

该机构的伯纳德·克里舍尝试了另一个方法。他安排娜思搬到首都金边,在莎波美容院学习理发,那是该市一家顶尖的美容院。娜思住在援助机构的大楼里,一边学习英文,一边在美容院工作,学习剪头发和修剪指甲。在一次化妆比赛上,她得了第三名,这鼓舞她更踏实地生活,把一切精力都投注在学习上。

“我很满意娜思小姐的表现,她学得很认真。”老板莎波·蓝道说,但他觉得娜思有一个问题,“她不想帮人按摩,我已经跟她讲了好多次,但是她非常抵触。”娜思从来不敢跟莎波解释她畏惧按摩的原因。在“莎波”这样体面的美容院,按摩是跟性无关的,但是对于有娜思这种经历的女孩而言,想到要替人按摩,不管是哪一种,都会激起可怕的回忆。

慢慢地,娜思更柔和了。她原本瘦,带着些忧郁,但现在圆润了些,也松弛了下来,有时候还很活泼,喜欢咯咯傻笑。她回到了一个少女该有的样子,男孩子也注意到了。他们喜欢逗她,她则一概视而不见。

“我离他们远远的,”娜思冷冷地说,“我不想跟男生打情骂俏,我只想学做头发,想有一天能自己开美容院。”

娜思打算等学业完成之后,先在一家小型美容院当美容美发师,积累些经验,一两年之后,她要在家乡附近的马德望市(Battambang)开自己的美容院,这样既可以照顾父亲,也能赚钱给父亲治病。

没想到的是,娜思的健康状况开始下滑。她莫名地发烧和头痛,持续了好几个月,好不容易增加的体重又降了下来。她去马德望的诊所检查,医护人员给她做例行的艾滋病筛检。半小时后,他们交给她一张纸条,检验结果是艾滋病病毒呈阳性。

娜思如遭晴天霹雳。她走出诊所,那张纸在手中被揉成一团。在柬埔寨乡村,被确诊艾滋病有如被判了死刑,娜思不知道她还有多少日子可活。她日日以泪洗面,彻夜失眠。她这种人不习惯跟别人透露心中秘密或表达情感,但是压力在她内心愈积愈大,最后她终于告诉了我们。美国对柬埔寨援助机构试着安排她接受治疗,但是她认为自己已经无药可救了。她的神经因为强烈的自我否定和愤怒而紧作一团。她打算回到村里,好在家人身边死去。这时,一名叫作索西亚的男子开始追求她。对于娜思这样的乡下女孩来说,他真是魅力四射:上过大学,会说英语,身材高挑,文质彬彬。他比娜思大,看起来更成熟。能找到娜思这样漂亮的姑娘,他也欢喜无比。但是造化弄人,娜思没有办法,只能板起脸把他打发掉。这对一个陷入爱情的男人来说,可没那么容易。

“我爱上了娜思小姐,她却要我打退堂鼓。”索西亚说,“她跟我说:‘我很穷,又是农村的(他来自首都金边),别爱上我。’但我跟她说我依然爱她,至死不渝。”

娜思也爱上了他。不久之后,索西亚求婚,她同意了。娜思跟索西亚说她曾经在波贝镇工作,跟一位美国新闻记者是朋友,但是她不敢承认曾经当过妓女,更不敢说她艾滋病病毒检验呈阳性。心中的秘密时时啃噬着她的良心,但她还是没有勇气说出实话。

婚后不久,娜思怀孕了。带菌孕妇要是在分娩前服用卫滋这种药物,生完孩子后也不喂母奶,就可以大幅降低母体垂直感染的风险。但这样一来,她就得告诉丈夫她感染了艾滋病病毒,而且是在从妓时感染的。看着娜思和索西亚夫妻经历这些,我们感到非常心痛,因为索西亚是如此深爱着这个秘密危害他及他们孩子性命的女子。

一天下午,我们坐在他们家外头聊天,索西亚跟我们说他父母瞧不起娜思,因为她曾经在餐厅工作过,他们认为女孩子做这种工作是很没面子的事情。“我父母气疯了,因为我告诉他们我会爱娜思一辈子。”索西亚说,“父母永远不准我回去了,说:‘选娜思还是选我们,你自己看着办!’我父母想把我们分开,把我送去马来西亚,但是在马来西亚虽然吃得好住得好,我还是非常想念娜思,我必须回到她身边。就算惹上麻烦,也永远不会离开她——即使挨饿,我也要跟她在一起。”

听到这一番公开示爱的表白,娜思看起来心事重重,但是当他们四目相对时,便一起笑了起来。这原本该是娜思人生的巅峰,但是她骨瘦如柴,满脸病容,似乎已经进入艾滋病晚期。

“她变得越来越虚弱了,”索西亚担忧地说,“通常孕妇会想吃东西,但是她食欲没那么好。”

索西亚走开的几分钟,娜思转向我们,满脸憔悴。“我知道,我知道,”她低声说,听起来内心正经历一番天人交战,“我想跟他说,我试着跟他说,但是他那么爱我,他该怎么办啊?”她摇着头,哽咽了起来,“这是第一次有人真心爱我,我开不了口。”

我们跟她说她要是爱索西亚,就得跟他明说。索西亚回来时,我们试着把话题导向娜思的健康。“你们夫妻俩都应该在生产前做艾滋病病毒检查,”尼可建议道,语调故作轻松,像是随意地提起,“感染方式无奇不有,现在检查是最好的了。”

索西亚温和地微微一笑,不屑地表示:“我确定我太太没有感染艾滋病病毒,我从来不和其他女孩出去,也没上过妓院,她怎么可能感染?”

我们后来又去拜访过娜思好几次,给她带食物和奶粉,让她吃得有营养一些,但是我们每一次看到她都心如刀割。在妓院短短的那段时间,带给她一个无药可救的绝症,而这个绝症正在让她、她丈夫和他们未出世的孩子步入穷途末路。她的生命似乎刚有好转,却又立刻跌入了谷底。

后来产期将至,娜思同意再做一次检测。不可思议的是,这次的检验结果是:艾滋病病毒呈阴性。这次的检测比上一次还先进可靠,娜思之前确实看起来病重憔悴,但可能是结核病、寄生虫或精疲力竭之故。无论如何,她没有艾滋病。

结果一出,娜思立刻觉得好了起来。她体重眼看着增加,很快地看起来更健康了。索西亚的父母因为孙子即将出世,原谅了他们夫妻,全家再度团圆。

2007年,娜思生了一个大胖儿子,看起来强壮又健康。娜思在院子里抱着他时,眼里散发出喜悦的光芒。2008年年底,我们全家顺道再次拜访娜思和她先生,她把她儿子抱出来给我们的孩子看,小家伙摇摇晃晃地走路时,娜思乐不可支。她回到学校,修习美发的最后课程,她婆婆打算买下一间小店面,让娜思经营美容美发的小生意。“我知道店名要取什么,”她说,“就叫作‘尼可与伯纳德9’。”在经历了那么多的波折与障碍后,她又重拾了生命的重心。那名曾经在妓院里恐惧得发颤的女孩,已经被永远埋葬了。

对我们而言,这则故事有三个教训。

一、把女孩从妓院解救出来不仅复杂和困难,未来也是个未知数。解救她们有时候的确是不可能完成的任务,这就是我们为什么要把重心放在预防及终止妓院运营上的原因。

二、永不放弃。帮助他人是困难重重且变量很多的,我们的介入不见得总是成功,但是成功是可能的,而这些胜利之举无比重要。

三、即使如此广泛的社会问题无法全面解决,能够减轻和缓和也是值得的。我们可能无法教育贫穷国家的“所有”女孩,或是防止“所有”妇女死于分娩,或是把囚禁在妓院里的“所有”女孩解救出来,但是我们想到娜思的经历,就想起一则夏威夷寓言,这是曾经担任《纽约时报》摄影师的那卡·纳撒尼尔告诉我们的,他本身是夏威夷人。

一名男子到了海滩,发现到处都是被潮汐冲刷上岸的海星。一个小男孩在海滩上边走边把海星捡起来丢回海里。“小子,你在做什么?”男子问道,“海滩上有多少海星你知不知道?你怎么做都没用的啦!”男孩若有所思地停顿一会儿,又捡起一只海星,把它丢回海里。“至少对这只是绝对有用的。”他说。