第十三章 你能够做什么

04-16Ctrl+D 收藏本站

与其等待世界改变,不如先改变自己。

——圣雄甘地

几十年来,美国人都深知种族隔离的不公,但是种族歧视似乎是深植于美国南方历史和文化的复杂问题,大多数好心人士不知道怎么做来改变这样的非正义。接着出现了人权斗士罗莎·帕克斯(Rosa Parks)、马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)博士、反对歧视黑人的白人团体“自由骑士”(Freedom Riders),以及约翰·霍华德·格里芬(John Howard Griffin)的《黝黑如我》(Black Like Me)这种令人眼界大开的书。突然之间,非正义成了不能忽视的问题,同时经济形态的转变也逐渐摧毁了种族歧视。其中一个结果是广大的民权运动应运而生,有关同盟纷纷成立,媒体也开始关注相关弱势群体,而那层让善良的人也只得默认种族歧视的眼罩最终被扯了下来。

与此同时,20世纪的大半时候天空灰蒙、河川油腻、动物濒临绝种,但是环境破坏继续进行,没有多少人批评或反对,似乎这是进步的代价,虽然可悲但不可避免。接着雷切尔·卡森(Rachel Carson)在1962年出版了《寂静的春天》(Silent Spring),环保运动应运而生。

同样,今日我们面临的挑战是要鼓动全世界,让大家勇敢正视被困锁在妓院的女性,以及蜷缩在孤立茅篷、饱受瘘管之苦的十几岁少女。我们希望看到一个广泛的运动应运而生,来对抗全世界的性别不平等,推动全世界女孩获得更多的教育和工作机会。美国的民权运动是个典范,环保运动也是,但是这两个模式又有所不同,因为它们牵涉的都是关系自身的国内问题。至于把美国女性运动当成楷模这一观点,我们则有所保留,因为如果一项国际性运动被戏称为“女人的议题”,那么它就已经失败了。不幸的现实是:女性议题确实遭到了边缘化。无论如何,性交易和集体强暴都不该被视为女人的议题,就像奴役制度不应该是黑人的议题,或者大屠杀不应该是犹太人的议题。这些全是人道议题,超越任何一个种族、性别或宗教信仰。我们之前曾经提到新运动的理想模式,即在18世纪末和19世纪初,英国人奋力终止奴隶交易的过程。这是一个闪亮的例子。为了改善遥远地方人类同胞的生活,一个民族付出了大量的血汗与财力。丘吉尔曾表示,英国人的“光辉时刻”是20世纪40年代对抗纳粹的毅力;但是同样高贵的时刻是英国本土促使废除奴役制度时的道德复苏。

历史上,人们大多数时候容许奴役,认为那是可悲但不可避免的。雅典人思辨能力一流,也富有同理心,他们当中有优秀的作家和哲学家,但是他们甚至没有辩论过自己依赖奴役的风气是否正确;耶稣在《福音书》里完全没有谈到奴役问题;圣徒保罗和亚里士多德接受奴役;犹太教及伊斯兰教神学家认为要对奴隶慈悲为怀,但是没有质疑奴役一事;18世纪初,贵格会27信徒激烈谴责奴役,却被大家视为不切实际的怪人,而他们的影响力也急剧下降;18世纪80年代初期,奴役依然是全球无可争议的部分——然而,令人震惊的是,不到十年,奴役成为英国国家议程的首要议题。潮流改变了,英国在1807年禁止了奴隶贸易,并于1833年成为率先解放奴隶的国家之一。

英国因此付出了极大的代价,时间长达半个世纪之久。英国废除奴隶贸易的前一天,横越大西洋的奴隶运送船中有52%是英国船只,而世界的糖产量有55%在英国殖民地生产。废奴之后不再输入新的奴隶,使得“新世界”的英国殖民地惨不忍睹,而英国的头号大敌法国趁机从中获得庞大利益,美国也是如此。

英国废除奴隶贸易之后的35年内,英属西印度群岛的糖产量降低了25%,而拥有奴隶的竞争经济体,其产量却提升了210%。英国海军部队带头在大西洋和非洲本土镇压奴隶贸易,导致大约5000名英国人丧命,也使得英国人纳税额提高。这项片面的行动在外交上成本高昂,激怒了其他国家,让英国与敌对军事力量起了公开冲突。英国的反奴运动分别导致1850年与巴西短暂的战争,1841年与美国的战争危机,1853年与西班牙的战争危机,以及跟法国持续的紧张关系。但是英国并没有退缩,其典范作用终于刺激了法国在1848年开始废除奴役,也激发了美国的废奴主义者以及《解放宣言》的颁布,推动了古巴在1867年强制执行奴隶进口禁令,也就是说,英国终止了横跨大西洋的奴隶贸易。

据学者哈伊姆·考夫曼(Chaim Kaufmann)与罗伯特·佩普(Robert Pape)计算,英国因出于道义而终止奴役,60年来国民生产总值每年平均减少了1.8个百分点。这个总数令人震惊,累积起来超过英国一整年的国民生产总值(对今天的美国来说,等同于损失了14万亿美元以上),这对于英国人的生活水平而言,是个重大且持续的损失。这是一个国家把价值观置于利益之上的英勇范例。

废奴主义运动通常归功于威廉·威伯福斯(William Wilberforce),他的确是该运动最重要的领袖,也是转变潮流的人。但是威伯福斯投入运动时,废奴主义早已开始进行,而且他的口才不是唤起民众的唯一原因。废奴运动的主要部分(而且是值得今天学习的部分),是谨慎细心地向英国人解释在运奴船上和领地种植园里的真实情况到底是什么。奴役并不存在于英国本土,只存在于国外的英国领地,因此对于一般英国家庭而言,奴役是看不到的。就像今天在印度的性贩卖,我们很容易就会对所发生的残酷事实表示出关注,可过后还是会各做各事,没了下文。当时把此事向前推进了一大步的废奴主义者是托马斯·克拉克森(Thomas Clarkson),他在剑桥求学时曾在一次拉丁文写作比赛中写了一篇关于奴役的文章,自此开启了他对这个议题的兴趣。当发现内幕之后,他深感惊恐,立志成为废奴主义的忠实支持者。克拉克森成为“实现废止奴隶贸易社”(Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade)的推手。“如果要选出现代人权运动的始祖,”《经济学人》评论道,“那会是克拉克森。”

离开大学之后,克拉克森冒着极大的风险暗中走访利物浦和布里斯托的各个港口,这两处是英国奴隶船只停泊的大本营。他跟水手谈话,搜集奴隶贸易的证据,取得脚镣、手铐、烙铁、夹指刑具,以及撑开奴隶嘴巴的恐怖器具。他找到一名奴隶船只的退休船长,后者向他描述了货舱的情况。克拉克森还得到一艘利物浦奴隶船只“布鲁克斯”(Brookes)的示意图,他制作出海报说明这艘船如何装载482名奴隶。

这幅图成为废奴主义运动的图标,也为我们强调了一个重点:克拉克森和废奴主义者谨慎小心,不夸大事实。事实上,“布鲁克斯”在某些旅程中承载的奴隶高达600名,但是克拉克森认为最好使用最仔细的记录和保守的数字,以确保可信度。当时那些为奴役制度辩护的人,经常以西印度群岛的仁慈农业为例子,表示他们宽厚地照顾到奴隶各方面的需求,但是克拉克森的证据表明奴隶的真实生存环境差得令人作呕。奴隶贩子大发雷霆,付钱请一批水手暗杀克拉克森,差点把他打死。

克拉克森和威伯福斯似乎在打一场渺无希望之战:英国继续经营奴隶贸易,巨大的利益源源不断,反正受苦的是英国人视之为低等野蛮人的远方民族。然而,当英国舆论质问,把一大批人塞进一艘船的货舱到底意味着什么——那些恶臭、疾病蔓延、尸体横陈的景象,以及血淋淋的手铐脚镣——时,英国人民深感恐惧,他们开始反对奴役。这的确是个有用的课题。终究而言,重要的不只是废奴主义者的热情和道德信念,还包括严谨地搜集而来的大量证据。

同样,成功不只来自让政客看到“真相”,还包括持续不断地向他们施加政治压力。克拉克森为传播废奴观念曾骑马行走3.5万英里;曾为黑奴的欧拉达·伊奎诺(Olaudah Equiano)花了五年的时间巡回英国各地发表新书演说。1792年,30万人抵制来自西印度群岛的糖——在当时是史上最大的消费者抵制运动。那一年,联署请愿反对奴役的人,比有资格在英国选举中投票的人还多。在国会里,威伯福斯强烈建议设立一个投票集团,以便制伏支撑贩卖奴役的游说团体。跟现在一样,当时的政府首脑发现,在有选民的强烈坚持时,符合伦理道德的政策就更容易通过。

在18世纪90年代,把废奴主义者称为理想主义的道德说教者是很普遍的,这些人被认为不能体会经济的重要性,不了解地缘政治的复杂性,比如来自法国的威胁。同样,时至今日,大家往往认定“严重议题”是指恐怖主义或经济问题。但是在今天,女性的议题就跟18世纪90年代的奴役议题一样,不是浪费时间金钱的无用问题。几十年后,人们回顾这段历史时会纳闷:当时的社会怎么可能默许21世纪的性奴隶交易?而如同我们所看到的,其规模比19世纪横跨大西洋的奴隶交易还要庞大。孕产妇医疗因为缺乏投资,造成每年50万名妇女死于分娩,我们却不当一回事。这一点,后来人也会困惑吧。

这项运动的领导者必须来自发展中国家。现在已经有迹象了。在印度、非洲和中东,男性和女性皆致力于推动更大幅度的平等,这些人需要我们的支持。20世纪60年代,领导民权运动的是马丁·路德·金等黑人,但是他们从“自由骑士”等白人支持者那里得到过重要的支持。今天,帮助女性的国际运动也同样需要“自由骑士”——写信呼吁、筹款支持或付出时间担任志愿者。

此外,妇女解放也为处理恐怖主义这类地缘政治难题提供了另一个面向的解决方案。“9·11”事件之后,美国试图解决巴基斯坦的恐怖主义问题,拨出100亿美元用于购买直升机、枪支、军队及提供经济支持;然而,美国在巴基斯坦却越来越不得人心,穆沙拉夫政府越来越不稳定,极端分子则越来越受欢迎。试想我们当初要是利用这笔钱,通过巴基斯坦的组织和团体来推动该国乡村地区的教育及小额金融项目,情况将会如何不同。其结果可能是美国更受欢迎,女性在社会上有更多的参与空间。如同之前所说,证据显示当女性能够在社会中发声时,暴力情况就会减少。2003年,美军采用“震慑战术”(shock and awe)攻打伊拉克,时任美国驻奥地利大使、目前任教于哈佛大学的斯旺尼·亨特(Swanee Hunt)回忆起与一名国防部官员的对话时说:“他当时正在寻找伊拉克的未来领袖,已经找了几百名男性,但只有七名女性,当我敦促他扩大搜寻范围多增加女性时,他回答:‘亨特大使,我们先把那个地方的安全顾虑处理妥当后,再来处理女性议题。’真不晓得他所谓的‘女性议题’是什么意思,我讲的就是安全议题啊!”

这个世纪的主要问题,包括战争、不安全和恐怖主义;人口压力、环境枯竭和气候变迁;贫穷和收入差距等。面对这些各式各样的问题,赋权女性是一种解决之道。最显而易见的是,让女孩接受教育,把她们纳入正式的经济体系中去,这将会产生经济红利,从而帮助解决全球的贫穷问题。人口激增,使得环境压力也不可避免地随之产生,而降低生育率的最佳方法是教育女孩并给予她们工作机会。同样地,我们已经举例论证,要缓和那些被各种冲突折磨的社会现状,就得让妇女进入学校、职场、政府和市场,一来提升经济,二来调和这些国家男性当道的价值观。我们不认为赋权女性是解决问题的唯一法宝,但是赋权女性会带来一系列好处,远远超过单纯的正义。

且让我们看一下孟加拉国的情况。这是个贫穷国家,常常政治上功能失调,未来的变数极大。该国在1971年之前是巴基斯坦的一部分(称为东巴基斯坦),但是现在绝对比巴基斯坦稳定。国家分裂后,一开始国际认定孟加拉国无药可救,当时的美国国务卿基辛格(Herly Kissinger)戏称其为“国际废人”(basket case)。跟巴基斯坦一样,孟加拉国也为政治暴力及领导不力所苦,但是今天,它的未来看似更有希望。如此不同的结果是有许多原因的。然而,令今天的孟加拉国更为安定的一个重要理由,是它大量投资女性。孟加拉国女孩的就学率远高于巴基斯坦女孩,长大后找到工作的可能性也更大。今日的孟加拉国拥有极具分量的公民社会,以及被女性工人占据的庞大成衣产业,她们推动了一个欣欣向荣的出口部门。到贫穷国家工作的人,几乎都承认女性是第三世界未加利用的最大资源。“我们得到的第一个教训是男人通常是训练不来的,”赤足大学(Barefoot College)创办人邦克·罗伊表示。该援助组织总部设于印度,运作范围遍及亚洲、非洲和拉丁美洲。“所以现在我们只和女性共事。我们从阿富汗、毛里塔尼亚、玻利维亚、西非马里的廷巴克图等地挑选女性,用六个月的时间训练她们成为赤脚工程师,回去从事供水系统的工作或处理其他问题。”

全世界善用女性各种才能的国家和公司,无一例外都繁荣兴盛起来了。“鼓励更多女性进入劳动力市场,是欧元地区劳力市场成功的最大动力,其效果远大于‘传统的’劳力市场改革,”高盛投资银行在2007年的一篇研究报告中写道。同样,拥有更多女性主管的上市公司,其表现向来优于女性主管较少的公司。一项针对美国500强企业的研究发现,女性主管最多的一季,其股东权益报酬率比女性主管最少的一季高出35%。在日本的证券交易市场,相较于女性员工比例最低的公司,比例最高公司的表现优异程度高出将近50%。

不管是哪个例子,原因并非在于女性主管是天才,而是这些提拔女性的公司显示出了足够的创新力,在把握商机方面也会遥遥领先。而这正是可持续经济模式的精华所在。把女性移至更具生产力的角色里,这有助于抑制人口增长,并且培养出一个可持续发展的社会。想想看,要是国家有一半的人力资源未开发利用,成本会有多高。妇女挤在茅篷里生活,未受教育、没有工作、无法对世界有所贡献,成为一大片从未经开采的人类黄金矿层。不让女孩受教育不只让国民生产总值损失几百亿美元,全民的智商也损失几十亿分。心理学家已经注意到,智商测验所显示的全世界智力水平历年来急遽上升,这个现象被称为弗林效应(Flynn Effect),是以新西兰智力研究者詹姆斯·弗林(James Flynn)而命名的。比如从1947~2002年,美国人平均智商提升了18点。30年来,荷兰应征入伍的士兵智商提升了21点,西班牙学生的平均智商提升了10点。一名学者推测,要是1932年的美国儿童接受1997年的智商测验,那么至少有一半会被归类为临界智能障碍。我们并不完全了解弗林效应的主因,但是它影响的主要是分数较低的人,这些人可能无法得到充足的营养、教育或刺激。在一些国家,缺碘是一个因素。随着人们得到更充足的营养、接受更完善的教育,他们在智力测验中也表现得更好。因此,在巴西和肯尼亚等发展中国家,弗林效应特别明显并不令人惊讶。仅仅14年间,肯尼亚乡村儿童的智商就提升了11点,这个速度比西方呈报的任何弗林效应都来得快。贫穷国家女孩营养不良的问题特别严重,不管是在身体还是智力方面都如此。如果我们教育这些女孩,给她们食物,也给她们工作机会,那么整个世界的人类智力水平就会注入一股新流——而且贫穷国家将会产生更有能力解决该国难题的国民及领袖。对于贫穷国家的领袖,我们所能提供的最强有力的论据并不是道德上的,而是实务上的:如果他们希望振兴国家经济,就不要让那些人类金矿深埋于地下。

基于这些务实的理由,许多救援组织逐渐把焦点放在妇女身上,“国际小母牛组织”(Heifer International)是其中之一。这个救援团体总部设在美国阿肯色州,通过给予贫穷国家母牛、山羊、鸡或其他动物来进行援助。该会会长是乔·勒克(Jo Luck),她曾是阿肯色州内阁官员,当时的州长是克林顿。1992年,乔前往非洲访问,在津巴布韦的一个村子里,认识了特芮莱·特伦特(Tererai Trent)。特芮莱脸形修长,颧骨很高,皮肤中褐,一根根细辫子绑得很紧。就像发展中国家的许多妇女一样,她不知道自己的生辰年月,也没有出生文件证明。她认为自己可能是1965年生的,但也可能是之后一两年。特芮莱小时候没有接受过多少正规教育,部分因为她是女孩,要做家务——她负责放牛和照顾弟弟妹妹。她父亲总是说:“我们得把儿子送去上学,将来还指望他们挣钱养家。”“我父亲和其他每一个男人都知道自己没有社会福利保障,所以他们投资在男孩身上,”特芮莱说。特芮莱的哥哥堤那西被迫上学,但是表现平庸。特芮莱恳求父母让她上学,但是没有得到许可。堤那西每天下午都会把教科书带回家,特芮莱趁机把书拿来研读,就这样学会了读书写字。很快,她每天晚上都能帮哥哥写作业了。

老师很困惑,堤那西在班上表现很差,但作业总是100分。最后老师发现堤那西的家庭作业跟课堂练习的字迹不同,因此给他吃了鞭子,直到他招供。老师去找他们的爸爸,告诉他特芮莱是个天才,请求让她上学。一番争执之后,父亲准许特芮莱上了两个学期,然后在她11岁左右把她嫁了出去。

特芮莱的丈夫禁止她上学,也痛恨她识字,每当发现她拿一小片旧报纸看来看去,就会毒打她一顿。事实上,她丈夫还因为许许多多其他的理由毒打她。特芮莱痛恨这段婚姻,但是没有办法跳出来。“如果你是个女性,又没有受过教育,还能做什么?”她问。

乔·勒克来到此地,与特芮莱和其他年轻妇女聊天,坚持告诉她们事情不是非如此不可。她不断表示她们能够达到目标,而且一再使用“可达到”这个词。妇女们注意到乔重复使用这个词,于是请口译详细解释“可达到”是什么意思。这让乔有机会进一步了解:“你们有什么愿望?”她通过口译询问这些妇女。特芮莱和其他人都对这个问题困惑不解,因为她们其实没有任何愿望。坦白说,对于这个不懂她们的语言又一直抛出奇奇怪怪问题的白人女性,她们心里是相当怀疑的。但是在乔的鼓励下,她们心不甘情不愿地开始思考自己想要什么。特芮莱胆怯地讲出了自己希望有机会接受教育的想法。乔抓住机会,告诉她说她能够做到,而且建议把目标写下来,循序渐进地去追求。刚开始,这对特芮莱来说完全没有任何意义,因为她已经是个二十五六岁的已婚妇女了。

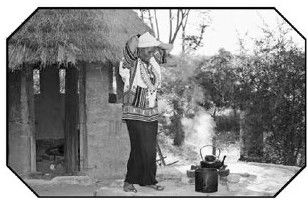

特芮莱·特伦特在她出生的小屋前。(图片由特芮莱·特伦特本人提供)

对外援助的角色可以用许多比喻来形容,我们喜欢把救援看作是一种润滑油。在发展中国家的曲轴箱滴下几滴油,就能让这个传动装置再度自如地转动。这就是“国际小母牛组织”在这座村庄所产生的效果。乔·勒克和口译离开之后,特芮莱开始一边带五个孩子,一边疯狂地学习。要是丈夫毒打她,她就躲到娘家去。在朋友的帮助下,她费力地在一张纸上写下自己的目标:“有一天我要去美国,”她写道,“这是目标一。”接着,她一一写下,她要得到学士学位、硕士学位,然后博士学位——对于津巴布韦一名接受正式教育不到一年的已婚放牧妇女来说,这全是荒唐无稽的梦想。特芮莱把这片纸折起来,包上三层塑料袋,放进旧铁罐里,再把铁罐藏在牧地的一块岩石下。接着特芮莱选修了相关课程,也开始存钱。她在课业上表现杰出,信心越来越强,成为“国际小母牛组织”的小区工作者。她的学业表现一流,令所有人惊叹。小母牛的救援工作者鼓励她:去美国留学。

1998年的某一天,她收到俄克拉何马州立大学寄来的入学通知书。有些邻居认为,像她这样三十几岁的妇女应该把重点放在教育孩子而不是教育自己上。“我自己都没受过教育,哪有资格谈论孩子的教育!”特芮莱如此回应,“如果我教育了自己,就可以教育我的孩子。”就这样,她飞去了美国。在俄克拉何马州立大学,特芮莱把学分修到上限,晚上去打工赚钱。拿到学士学位后,她回到村庄,把岩石下的铁罐挖出来,拿出写着目标的那张纸,在已经完成的目标旁边打好钩,又把铁罐埋回岩石底下。

后来“国际小母牛组织”提供给特芮莱一份工作,她开始一边在阿肯色州上班,一边继续求学,攻读硕士学位。拿到硕士学位后,她又回到村庄。在和家人团聚之后,她再次挖出那只旧铁罐,又把最近达成的目标打好钩。现在她在西密歇根大学攻读博士学位,也把五个孩子接到了美国。

目前特芮莱已经修完了学分,正在撰写关于非洲穷人艾滋病治疗方案的博士论文。她将成为非洲极具生产力的劳动者,这全是因为“国际小母牛组织”稍微推了她一把。拿到博士学位后,她会再次回到地里挖出那只铁罐。

关于社会运动的学术文献相当多,专家指出近年最显著的改变是女性领导力的急剧上升。在民权运动和反越战运动的领袖级人物中,男性居压倒性多数,这种现象在美国可能已成为历史。从那以后,女性领导了包罗万象的运动,比如“反对酒驾妈妈组织”(Against Drunk Driving),以及各种亲女权主义与反女权主义的运动。虽然女性在政治、企业和政府等职位上还没有大放光彩,但是她们主导了世界大多数地方的公益部门。

在美国,现在领导哈佛大学、普林斯顿大学、麻省理工学院,以及福特基金会和洛克菲勒基金会的都是女性。登记在“国家妇女组织委员会”的诸多团体,代表着1000万名女性。同样的情况在其他各国也是显而易见的。在韩国,女性占据了国民大会14%的席次,却领导着该国八成的非政府组织。在吉尔吉斯斯坦,女性在国会中完全没有席次,但却领导着九成的非政府组织。

19世纪,美国富裕的女性鄙视妇女投票权运动,对于男子学校、教会和慈善机构反倒慷慨解囊。有钱的女性经常对那些公开歧视女性的机构特别慷慨,因此女性投票权运动的大部分资金只好向那些表示出同情的男性筹募。

在近几十年当中,那些富有的美国女性对于国际女性事业依然没有特别慷慨,但是有迹象显示,这样的情况可能正在改变。美国女性目前在慈善领域扮演着越来越重要的角色,而且支持妇女的“女性基金”也蓬勃发展起来,光是在美国就有90个以上。

因此,推动赋权全球妇女的新解放运动时机已经成熟了。政客们应注意了。在美国,2006年的一项民调发现,对于美国的外交政策,调查对象有六成表示“改善其他国家对待妇女的方法态度”是“非常重要的”(另外三成表示“有点重要”)。这项新解放运动应遵守以下原则:

◇致力于建立横跨自由和保守界线的广泛联盟。这会更容易达到实际效果。

◇抗拒吹嘘的诱惑。人道主义界已经因为夸大的预测破坏了可信度(有媒体人开玩笑表示,救援团体已经把过去的三次大饥荒预测到了十次)。关于女性的研究往往来自强烈关心正义及性别议题的人,他们早在研究之前就已经有了定见。因此对于研究结果请谨慎小心,夸大并没有好处。

◇帮助女性不代表忽略男性。比如说,资助阴道杀菌剂的研发至关重要,因为用这种杀菌剂制成的乳液,可以用于防止女性感染艾滋病病毒。但是男孩和男人割除包皮,对于女性一样帮助很大,因为割除包皮会降低男性感染伴侣的机会,减缓艾滋病的蔓延。

◇美国女性主义必须把眼界放宽。亚洲性奴役的状况,与美国伊利诺伊州各级学校的体育活动是否遵循《教育法修正案》第九条——即落实无性别歧视的教育政策——息息相关。女性主义在这方面已有长足的进步。同样,美国基督教极端主义者在拯救非洲妇女性命方面的工作,应该跟拯救未出生胎儿一样努力。简言之,我们大家都要变得更有世界性,意识到性别的不公是全球化的。

如果还有第五项原则,那会是:别过分注重前四项原则。任何运动都要能随机应变,要孜孜不倦地以实际情况为依据,容许策略因地制宜。比如说,我们一再描述教育女孩是降低生育率、改善儿童健康和创造更为公正、更有活力之社会的最佳良方,但是当我们在撰写这本书时,两项新研究指出,还有另一种东西可改变村庄的生育及性别歧视:电视。

一项由意大利发展经济学家埃利安娜·费拉拉(Eliana La Ferrara)执行的研究,致力于检视在巴西规模逐渐扩大的“全球电视网”(Rede Globo)的影响。“全球电视网”的肥皂剧相当出名,拥有广大狂热的粉丝,剧中的主要人物都是孩子生得不多的女性。研究发现,当“全球电视网”触及巴西的一块新地区时,随后几年该地区的出生率降低了——这个现象在社会地位较低以及进入生育年龄的妇女当中特别普遍。这表示她们决定仿效她们崇拜的肥皂剧人物,不再生小孩。

第二项研究把焦点放在电视对印度乡村地区的影响上。布朗大学的罗伯特·詹森(Robert Jensen)和芝加哥大学的埃米莉·奥斯特(Emily Oster)这两名学者发现,在有线电视进入村庄之后,妇女得到了更多的自主权——比如未经同意而自行离家的权利,以及参与家庭决议的权利。生育的数量下降,妇女就不那么重男轻女了。大家变得比较不能接受毒打妻子这回事,家庭更可能把女儿送去上学。这些改变之所以发生,是因为这些与世隔绝的村庄非常保守和传统,而电视引进了新的观念。

在电视出现之前,接受调查的村庄妇女当中,62%认为丈夫打妻子是可以接受的,55%明确表示希望下一个孩子是男孩(其余的大多数人也不想要女儿,她们不在乎);而且2/3的妇女表示她们出去拜访亲友时,需要征得丈夫的同意。然后,电视出现了。印度大多数的热门有线电视节目都以城市的中产阶级家庭为背景,城市的女性拥有工作,可以自由进出。乡村观众这才发现,所谓的“现代”,就是女性要被当成人对待。

电视带来巨大的影响是:“引进有线电视,等同于实行五年左右的女性教育,”两位教授如此报告。这不表示我们应该把送女孩上学的方案撤掉,然后把有线电视引进这些满是殴妻者的村庄,因为这些研究发现尚在实验阶段,还需要在其他地方测试。但是就像我们之前所说的,女性运动必须有创意,愿意学习和融入新方法和新科技。女性运动的议程应广泛、包罗万象,同时着重关注日常生活的四大可怕事实:孕产妇死亡、人口贩卖、性暴力以及造成女孩死亡率远高于男孩的日常性别歧视。解决这些挑战的工具包括女孩教育、家庭计划、小额金融和各方面的“赋权”。

一项有帮助的法案是“消除对妇女一切形式歧视公约”(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)。1979年联合国大会制定该公约,到目前为止已有185个国家参与。美国一直不愿正式加入此公约,因为共和党担心若把权力交给国际公约,美国主权会慢慢被削弱。这些担忧实在荒唐。此外,联合国应成立一个有威望的机构支持性别平等。目前有一个联合国妇女基金会(UNIFEM),但是规模极小。

美国应仿效英国,设立监督所有对外援助和发展议题的独立内阁部门,这个部门应强调女性的角色。然而说到底,如同我们所证实的,将会改变非洲村庄生活模式的,不太可能是“消除对妇女一切形式歧视公约”或一个新的美国内阁职位,更可能产生作用的是在该村庄设立新学校或健康中心。

举办以教育为主题的联合国会议是好事,但有时候把资金分配给当地会更有帮助。我们希望看到一个草根运动,能够把女性主义组织、福音派教会和介于中间的所有人结合在一起,共同呼吁总统和国会通过三个明确的新方案。理想上,这三个新方案应与欧洲、日本和其他捐助国家的类似运动配合。如果有必要,可从美国的项目开始。第一个方案是为期五年、预算100亿美元的计划,为全世界的女孩提供教育及降低受教育的性别鸿沟。这个新方案会把焦点放在非洲,但也会支持(和督促)阿富汗及巴基斯坦等亚洲国家做得更好。其宗旨不只是资助新学校(还在校门边写上“由美国人民捐赠”),还包括进行一些实验以找到最符合成本效益原则的方式来支持教育。

在一些国家,可给贫穷家庭的女孩提供校服,帮小区居民除虫,给表现最好的女孩提供奖学金,帮助女孩处理月事,支持学校的营养午餐或把墨西哥的“机遇”计划延伸到非洲。这些方法应随机进行严谨测试,然后由外聘的评估者进行评估,才能够判断哪些方法是最经济实惠的。

第二项新方案,是美国应带动全球赞助贫穷国家碘化盐,以防止婴儿还在母体子宫里发育时就因为缺碘而失去大约十分的智商,而每年这样的儿童有几千万名。如同我们在女孩教育那一章(第九章)所讨论的,当母体缺乏一定量的碘时,女性胎儿的大脑发育特别容易受损,因此女孩将会是这个新方案的主要受惠者。加拿大已经有了赞助碘化盐的“微量营养素行动组织”(Micronutrient Initiative),但要做的远不止于此——让人揪心的是,有那么多女孩承受和将要承受无法修复的大脑损害,而根据一项估计,消除这些损害只需花1900万美元购买碘化盐。因此,这个碘化运动的成本非常低,也显示出尽管对外援助受到的批评那么多,但还是有一些方法是便宜、简单又非常经济的。碘化盐可能不是什么有吸引力的帮助,但是几乎比任何形式的对外援助都划算。

第三个新方案是为期12年、预算16亿美元的产科瘘管病根除计划,同时为那些抨击孕产妇死亡的大型国际运动铺路。“世界瘘管基金会”(Worldwide Fistula Fund)总裁暨总经理刘易斯·沃尔医生(Dr.L.Lewis Wall)已经和人道议题的保守者迈克尔·霍罗威茨共同拟出一份巨细靡遗的提案,以此来发起终止瘘管的运动。这份计划包括在非洲各处兴建40家瘘管治疗中心,以及成立一个新机构来协调这项运动。这是在生育健康方面少数由民主党及共和党联合行动的领域,它将会引起媒体和公众注意到改善孕产妇护理的需求,让全世界最为孤苦凄凉的年轻女性得到帮助,提升非洲的产科技术,以及激发出采取后续步骤解决孕产妇死亡问题的活力。

这三个步骤——资助女孩教育运动,赞助碘化盐预防智力障碍,以及根除瘘管——并不会解决世界女性的全部问题。然而,针对这三项措施所采取的行动,会让潜在问题在国际事务议程上变得更重要,也会证明相关问题的确有解决之道。人们一旦看到“的确有”解决之道,就会更愿意用各种方式贡献一己之力。这个运动触及越多人越好。然而,最有效率的支持者将不只是捐助金钱,也将付出时间——也就是在前线担任志愿者。

如果你关心贫穷,就要深入了解贫穷,而不只是一味地想打击贫穷。而要了解贫穷,就要付出时间亲身观察体会。在谈到性交易时,我们提到娥米·芭苏(Urmi Basu),她在加尔各答为遭受拐卖的女性设立了“新光”收容所。几年下来,我们已经引介了几名美国人到“新光”担任志愿者,教那些娼妓的孩子学习英文。起先这几位志愿者觉得非常难以适应。我们介绍给娥米的美国人当中,有一位是西妮·伍兹(Sydnee Woods),她是明尼阿波利斯市的市政府助理律师,因在职场中找不到人生意义,她请上司准许她留职停薪90天,去印度的“新光”工作。被上司斩钉截铁地拒绝后,西妮辞了职,卖掉房子,搬到加尔各答。她觉得调适的过程非常辛苦,如同她在写给我们的电子邮件中所说:

大概花了半年的时间,我才老实跟自己承认我痛恨印度(嗯,至少是加尔各答)。我真的爱极了“新光”——那些小孩、母亲、职员、其他义工、娥米,但是对于生活在加尔各答的其他方面我都讨厌。在那里,身为一个单身的美国黑人女子,我觉得非常辛苦。我不时会碰到怀疑的眼神——不是因为肤色,而是因为我没有结婚,又常常自己一人(在餐厅里、在购物商场等)。那样的瞪视让我承受了极大的压力,我疲惫不堪,即使到后来也没有真正习惯。

我们的建议造成了如此痛苦的经验,这令我们非常内疚。我们问西妮这是否表示她后悔去了印度,她还会不会推荐其他人去做这件事?稍后,她发来一封迥然不同的电子邮件:

我非常高兴我去了那里,我考虑明年再去“新光”。我爱上了所有的孩子,而其中两位,我一定要让他们接受教育,脱离红灯区。我知道自己在那里做了一些好事,这令我心满意足。这次经验(不管是好的还是坏的)永远改变了我。我变得放松、平静,好像天塌下来也不怕,而且轻轻松松就能够面对挫折和克服困难。我从来没有到国外旅行过(除了到百慕大、墨西哥和巴哈马观光之外),现在我无法想象不找机会到国外旅行的生活会是什么样子。我在印度交到了一生的朋友。这很难用文字描述——我脱胎换骨,变成了一个更好的人。我绝对会推荐这样的经验——尤其是推荐给其他单身的黑人女性。这个过程虽然辛苦,但是必要。印度改变了你——它让你面对自己,而那些事情可能是你原本不会去面对的。对我而言,面对自己只会带来好处,这对我就有非常正面的作用。

事实上,加入这场全球运动的主要动机虽然是帮助他人,但结果往往是帮助了自己。如同金融家约翰·坦普尔顿爵士(Sir John Templeton)所说:“自我改善主要来自帮助他人。”

社会心理学家近年来对于“快乐”这一情绪投入了大量的研究,其中一项惊人的发现是:我们认为会让我们幸福快乐的事物,事实上可能并不会让我们幸福快乐。比如中彩票的人一开始会兴奋得冲上天,但接着就会慢慢调适,一年之后,他们并不比没中彩票的人更为快乐。快乐程度似乎主要是源自内心,而不是明显地受到好坏境遇影响。比如接受肾透析治疗的末期肾病病人,他们一整天的心情跟健康人士对照组比起来并无差别。严重肢体障碍的人虽然一开始非常不开心,但是他们调适得很快。

一项研究发现,意外事故受害者在半身瘫痪仅仅一个月后,大多数人的情绪都能调整过来。其他研究发现,在遭受中等程度的肢体障碍两年之内,受害者的生活满意度可以完全恢复到肢体障碍前的程度。因此,研究“快乐”的弗吉尼亚大学心理学家乔纳森·海特(Jonathan Haidt)建议,如果被卡车撞到而半身瘫痪,或是中了彩票,要记得,一年之后,你快乐与否的程度差别不大,所以过分悲观和过分乐观都不可取。然而,海特教授和其他研究者也表示,有些因素能够持续地影响我们的快乐程度。其中之一是“与超越个人的事物联结”——比如更大的使命或人道目标。传统上,进入教会或其他宗教机构就属于这项因素。而参与任何运动或是人道主义新方案,都能够因带来使命感而提升我们的快乐指数。人类是由神经构建的,会从无私的利他心中得到极大的个人满足。

因此,我们希望你加入这个越来越庞大的行列,用任何你做得到的方式来表示支持——到巴基斯坦穆赫塔尔·马伊的学校担任志愿者,帮助“现在就平等”运动写信,或是赞助“托斯坦”好让一座村庄终止外阴切除。本书篇末列有救援组织名录,或是登录www.charitynavigator.org网站查寻,找出一两个你感兴趣的团体组织。慈善家和捐赠者通常对国外女权运动的兴趣不大,反而把较多金钱投入芭蕾或艺术博物馆等看似较有品位的目标上。若是慈善家对于现实世界女性的布施能够赶上对刻画女性的画作和雕刻的捐助,那就可推动一项强有力的国际女权运动了。

我们并不是要你把所有捐助都放在国外女性的需求上,我们自己也没有如此。但我们希望你捐献一部分投入这些目标,而且不只是捐助金钱,也要付出时间。本书的部分版权收入将捐赠给一些妇女援助组织。如果你是学生,可以查询一下学校是否开设了探讨这些议题的课程或有无海外就学计划。也可以考虑在我们提到的组织担任暑期实习志愿者。或是在上大学前后,休学一年去旅行或实习。如果你是家长,请不要只带孩子去伦敦观光,也应该去印度和非洲走一走。在小镇会议上,问一问候选人孕产妇健康的状况。写信给地方报纸的编辑,呼吁他们大力推广女孩教育。

历史潮流正在把女性从性玩物转变成发展完备的人。赋权女性的经济利益是如此庞大,每个国家都不得不朝那个方向前进。不久之后,我们就会觉得性奴役、荣誉谋杀和硫酸毁容就跟裹小脚一样不可思议。问题在于这样的转变要花多长时间,在转变完成之前,还会有多少女孩被绑架卖到妓院——以及我们每一个人如何选择,是成为这个历史性运动的一分子,还是做一名袖手旁观者。