8.1 趋势二:非洲-欧亚大陆农耕文明中重要交换网络的建立

04-12Ctrl+D 收藏本站

农耕文明并非孤立;随着发展以及向管理区域之外延伸,它们结合起来形成更大的网络。有时候,它们的结合完全是因为边界连接在一起。它们通常在松散的意义上结合在一起;一些居民通过贸易、旅游、思想观念的借鉴或战争,与农耕文明其他地区的人们产生联系。事实上,具有严格边界的、明确的农耕文明的观念,是误导性的。在很大程度上,地图上绘制并且由边防将士守卫的边界,是现代的创造物。农耕文明的边界通常指大片不明确的地区,统治者对它们的控制摇摆不定或逐渐减弱,邻邦或地方统治者也对它们展开争夺。

尽管这些进程很复杂,不过,农耕文明不同地区之间缓慢的结合,是一个极其重要的过程,因为它能够保证集体学习可以扩展到更大范围,并且包含更多的人和更丰富的多样性。不断扩张的交流网络扩大了集体知识的力量,增强了我们人类独特的能力,即寻找新方式与自然世界以及彼此联系起来。到农耕文明时代末期,生活在巨大的非洲-欧亚大陆世界区的所有个体,都连接在一张富有活力的网络中。然而,这种看法只适用于每个世界区的内部。正如我们在下一章将讨论的,在这一时代,美洲、澳大拉西亚以及太平洋也出现了重要发展。不过,在农耕文明时代,这四个世界区彼此隔绝,以至于每个世界区的人完全不知道其他世界区发生的事情。

交换网络与集体学习

随着非洲-欧亚大陆农耕文明的规模和影响范围的扩大,每个世界区不同地区之间货物和思想交流的机会也增加。我们可以将这个时代的大城市与恒星比较,因为它们以相似方式主导着周边区域。它们是当地最强大的实体;它们的“引力”影响大片地区;城镇和乡村就像行星和卫星那样围绕它们转;它们为周边地区注入活力;它们不断吸收思想观念、货物、创新和人口。这样,农耕文明以及位于它们中心的大城市直接促进了交换和集体学习。

最终,尤其在非洲-欧亚大陆世界区,所有文明以及处于它们之外具有不同生活方式的集群,都发现自己被连接在一张巨大的关系网络之中。在这些网络中,不但有商品交换,也有社会、宗教和哲学思想、语言、新技术以及科技交流。农耕文明时代最重要的交换网络,就是今天所说的丝绸之路,在许多农耕文明中,一些重要的小型交换网络发展得更早,主要的海上航线最终也在印度洋出现。正因为这些联系的存在,一些世界史学家宣称,自它们出现,农耕文明就深深镶嵌在一个更大的地缘政治结构即世界体系之中。从本质上来说,世界体系就是两个或更多社会之间的独立自足的关系。

20 世纪 70 年代之前,大多数大视野的史学家认为,文明是从宏观角度理解历史的基本单位。20 世纪早期,这种思维方式深受奥斯瓦尔·斯宾格勒(Oswald Spengler)和阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)的影响,他们两人宣称,文明可以当作明确独立的实体来研究。这些毫不起眼的实体之间的联系很少受到关注。20 世纪 70 年代,伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)率先提出了一种理论框架,他称之为世界体系理论。与早先的理论不同,沃勒斯坦的模式把关注点转向文明之间的相互作用和联系。尽管整个世界直到 20 世纪才真正连接在一起,不过,这个术语适用于历史上许多时代和地区,只要广大地域的各个社会参与了某种联系即可,不管它是贸易、战争还是文化交流。对农耕文明时代的研究表明,事实上,自这些新的人类共同体出现之际,它们就建立了一些联系,这些联系很快催生了广阔的“世界体系”。

最近,约翰·麦克尼尔(John McNeill)与威廉·麦克尼尔(William McNeill)主张把人类相互联系的网络重新建构成他们所说的“人类之网”。他们认为,自人类历史开启以来,人类就形成了各种网络,有大型的也有小型的,有松散的也有严密的。在这些网络之中,史学家可以找出互动和交换、合作或竞争的模式,正是它们坚持不懈地把历史推进到了现代。与世界体系理论家一样,麦克尼尔父子声称,世界历史分析必须探究那些大型的连通性结构,它们包括从农业文明早期“纤细的地方性”网络,经由伟大的农业文明的“更密集、更多互动的大都市网络”,再到今天的“电气化全球网络”。我们对农耕文明时代做出的大历史分析,借鉴了世界体系理论以及一种正在演进的人类之网概念。

以战争为媒介的跨文明联系

农耕文明时代富有特色的连年混战,乃是将那些彼此相距不远的农耕文明连接在一起的有力方式。比如,罗马人通过战争成为一个庞大帝国的主宰。与边界之外的国家和民族——包括那些从未被真正并入帝国的日耳曼人和帕提亚人——的不断冲突,也把这些外人纳入由罗马人主导的同一个世界体系。当伊斯兰军队建构庞大的伊斯兰世界(从欧洲比利牛斯山一直延伸到大唐帝国位于中亚腹地的边境)之际,他们也将外围各个族群,比如法兰克王国、拜占庭人和中国人等,纳入一个巨大的非洲-欧亚大陆网络之中。这些军事关系对于建立联系非常重要,不过,最有效和最具影响力的世界体系,乃是通过贸易建立起来的。

非洲-欧亚大陆早期的贸易网络

自农耕文明时代开始以来,通常由商人或各种媒介(“中间人”)从事的贸易,是农耕文明各地区之间,尤其彼此相距比较遥远的地区之间建立联系的最有效方式。到公元前二千纪早期,埃及、美索不达米亚以及印度河文明之间都建立了商业联系。到公元前二千纪中期,东地中海地区形成了一张十分紧密的贸易网络。腓尼基人、埃及人、米诺斯人、迈锡尼人和许多小型文明的人们互相交换大量商品。

一艘沉没海底的商船即乌鲁布伦沉船(the Uluburun Shipwreck)的发现,让我们得以饶有趣味地窥见这种网络。这艘小船于公元前 14 世纪在土耳其西南海岸附近的海域沉没,当时,它正按照当地传统的商业航道——它连接着腓尼基、南安纳托利亚(土耳其)、爱琴海和埃及——行进。考古学家在船舱中发现了各种货物,包括铜和锡铸块(后来,人类以铜锡合金生产青铜武器)、钴蓝色和青蓝色玻璃、松节油树脂(一种化妆香水的配料)、埃及的圆乌木、象牙、河马牙齿、鸵鸟羽毛和乌龟壳、异域水果和香料、塞浦路斯的精美陶器、埃及王后纳芙蒂蒂(Nefertiti)的一只金甲虫以及迈锡尼的武器。他们还发现了一块空白的书写板,可以用尖笔在表面的一层蜡上刻字,这证明了文字记载(使用的无疑是腓尼基人的字母)对于商业的重要性。

丝绸之路的重要性

尽管这一时代非洲-欧亚大陆许多地区存在大大小小的贸易网络和联系,不过,其中最重要的交换网络是丝绸之路。我们前面已经讲过,自人类历史开始以来,不同民族和文化之间的信息和思想交流,是通过集体学习而促进变化的一种原动力。随着农耕文明时代早期各类小规模交换的扩大,集体学习随之加强,由此带来人类历史上物质、艺术、社会和精神领域越来越多的重要变化。在这些得到加强的交换网络中,最有影响力的网络出现在中亚腹地一个贸易枢纽周围,它沿着把非洲-欧亚大陆大片地区连接起来的丝绸之路展开。这种交换所带来的跨文明联系,最终导致了人类此前未曾体验过的最重要的集体学习过程。

尽管这些路线几千年来就存在着贸易和移民活动,不过,第一次真正重要的“丝绸之路时代”大约介于公元前 50 年到公元 250 年间,当时,中国、印度、贵霜帝国、伊朗、干旱大草原游牧部落以及地中海世界之间,出现了广泛的物质和思想文化交流。公元一千纪早期西罗马帝国和汉朝的灭亡,导致几个世纪内定期交往减少,不过,大约公元 600 年到 1000 年间,第二次“丝绸之路时代”出现,它将中国、印度、东南亚、伊斯兰世界和拜占庭帝国结合在另一个以陆地和海上贸易为基础的巨大网络之中。在这两个时期中,丝绸之路的主要功能是促进贸易。沿着丝绸之路流通的,不但有货物,也有知识的、精神的、文化的、生态的和技术的观念。可以说,这些无形的交换对世界历史更重要,正如下面几个例子所表明的。

当阿拉伯商人于公元 5 世纪在印度经商时,这种商业活动促进了一种重要的知识交流。作为世界史学家林达·谢弗(Lynda Shaffer)所说的南方化(物质和非物质产品从非洲和印度向欧亚大陆北部的传播)的产物,阿拉伯商人用他们在印度见到的更灵活的印度数字体系取代了罗马数字。印度数字,尤其印度人创造的 0 的概念,有助于更快速和更复杂的计算,它们最终传遍世界。由于这些数字通过阿拉伯商人和学者传播到西方,因此,它们在西方被称为阿拉伯数字,尽管阿拉伯人称之为印度数字。这种交流对世界历史极其重要,促进了现代经济的诞生。

经由丝绸之路发生的物质交换所产生的最重要的精神影响,或许是宗教在这个世界区的传播,尤其大乘佛教,它从印度穿越中亚传到中国和东亚。与此相关的一种文化交流——它会增强集体学习——就是艺术观念和技术的传播,特别是调和论(syncretistic)雕刻风格的扩散,这种风格于公元 2 世纪产生于犍陀罗(Gandhara,位于巴基斯坦)和马图拉(Mathura,位于印度)的作坊中,佛陀的第一尊雕像就创作于此(参见图 8.1)。(调和论和调和论者是指把各种文化传统的特征结合起来创造一种新的文化。)

图 8.1 犍陀罗的佛陀,约 2 世纪的作品。

犍陀罗的这尊雕像综合了第一次丝绸之路时代中亚调和型文化的发展

丝绸之路贸易产生的主要生态结果,就是疾病和瘟疫的传播。沿着商人走过的丝绸之路传播的病菌,不但在汉帝国和罗马帝国人口减少以及随后的衰落中扮演了重要角色,而且数百万人感染这些病原体也意味着抗体在整个非洲-欧亚大陆世界区广泛传播,大量人口的免疫力也得以增强。事实证明,这些免疫力在前现代社会极其重要,当穆斯林、中国人尤其欧洲商人和探险家将非洲-欧亚大陆的疾病带到其他世界区时,疾病对土著居民产生了灾难性影响。以上简单列举的四种事例都论证了一种主张,即丝绸之路和印度洋网络深刻影响了整个人类历史后来的形态和发展方向。

丝绸之路的起源

如此大规模的商业和文化交换出现的前提是非洲-欧亚大陆小型而分散的河谷国家结合起来形成了大型农耕文明,这个过程很大程度上是战争的结果(我们在第 7 章已经讨论过)。到第一次丝绸之路时代,主要文明的持续扩张意味着四大帝国——罗马、帕提亚、贵霜和汉帝国——控制着从中国海直达英国的欧亚大陆大片陆地。这几个庞大国家的巩固,意味着此前广袤而分裂的地缘政治环境建立起了秩序和稳定。广泛的国内道路网络得以修建,冶金和运输技术取得巨大进步,农业生产得到强化,货币铸造首次出现。到公元前 1 世纪中期,非洲-欧亚大陆已经为更高水平的物质和文化交换,以及更高水平的集体学习准备了条件。

就促进这些交换来说,游牧部落也起了关键作用,它们形成的共同体主要以牛、羊、骆驼或马等家养动物维生。游牧生活的起源和传播的确切时间表尚不清楚,不过,毫无疑问,到公元前四千纪中后期,遍布欧亚大陆内陆大草原的墓冢表明,一些依靠家养牧群生活的共同体,已经变成半游牧的。我们仍然不清楚,这些不同的部落到底具有多大程度的流动性。或许存在不同层次的游牧生活,从那些没有永久性定居地的部落到安德罗诺夫(the Andronovo)那样的共同体,后者很大程度上过一种定居生活,并且生活在永久性居住点。欧亚内陆高度流动的军事化游牧生活或许直到公元前一千纪早期才出现。这种生活方式与斯基泰人(Scythians)和匈奴人的马背生活有关。

在非洲-欧亚大陆,到第一批城市和国家出现之际,次级产品革命(在第 6 章讨论过)的技术创造了更多富有成效的方式来利用牲畜,其中一些如此多产,以至于许多共同体几乎完全可以只依靠它们的牧群生活。然而,越是这么做,它们也就变得更具流动性,从而能够在大范围区域放牧动物。最终结果就是,经过几千年之后,一种主要以游牧为基础的生活方式缓慢发展起来,它们能够利用从西北非开始、横跨西南亚和中亚直达蒙古的带状干旱土地。

到公元前一千纪中期,许多规模庞大的游牧部落共同体出现了,它们拥有的军事技能、技术、耐力以及流动性,足以让它们控制毗邻的农耕定居社会,包括斯基泰人、匈奴、月氏和乌孙在内的一些游牧部落,在农耕文明之间的大草原建立起类似国家的强大联盟(参见地图 8.1)。这些国家算不上农耕文明,因为它们缺少农业社会的一些关键特征,包括主要的城市和大量定居人口。不过,它们表明,游牧部落有能力在非洲-欧亚大陆严酷干旱的内陆地区兴盛起来。一旦这类共同体出现之后,它们就促进了所有不同生活方式和共同体的相互联系。游牧部落在这些比较边缘的地区取得成功之前,农耕文明彼此之间的交往少很多。最终,游牧部落扮演了贸易、交换的促进者和保护者的角色,由此促进了丝绸之路和其他网络的兴旺繁荣。

地图 8.1 欧亚内陆的游牧和定居国家。

这幅图所展示的是,大约公元前 200 年到公元前 100 年间,这个地区一些主要的游牧部落联盟和农耕文明

第一次丝绸之路时代

随着上述前提条件的出现,汉朝决定与它的西部邻国建立联系,并且致力于远距离贸易,这样,小规模的地区贸易活动转变成一张巨大的跨非洲-欧亚大陆的商业网络。在汉武帝(公元前 141—前 87 年)派遣张骞出使中亚——旨在建立外交关系和进行考察——之后,汉朝参与到这张网络之中。张骞历经磨难,终于在 12 年之后返回故土,他让汉武帝相信,汉朝可以与中亚许多国家建立友好关系,因为它们“迫切需要汉朝物产”。对于那些对贸易不热心的国家,则以武力降服,迫使它们加入汉朝的贸易和纳贡体系。在短短十年时间,汉朝就与中亚 36 个城市-国家建立了一种纳贡关系,商品开始沿着古老的移民路线从中国流向中亚。正如我们在前一章所讨论的,在汉朝开始与其西部邻国建立联系半个世纪后,奥古斯都在经过一个世纪内战之后登上罗马权力的顶峰。非洲-欧亚大陆西部广大地区恢复了和平与稳定,罗马对奢侈品的需求,尤其对香料和丝绸这类异域纺织品的需求,也随之剧增。

罗马需要的中国商品,主要是丝绸,这种雅致的、半透明的和性感的物品,很快就成为富有的罗马贵妇的时尚。中国人意识到了垄断丝绸的商业价值,小心翼翼地保守着丝绸生产秘密,边关士兵会盘查离开的商人,确保他们没有携带任何桑蚕出境。汉朝的铁器非常坚硬,也受到罗马人的高度赞扬。上等香料从阿拉伯半岛和印度输入罗马帝国,其中著名的有肉豆蔻、丁香、小豆蔻和胡椒,它们被当作调味品,也被用作春药、麻醉药和香水。罗马人花了大量财富与中国和中亚贸易,以换取这些价格昂贵的货物。公元 65 年,罗马元老院成员老普林尼(Pliny the Elder)怒斥罗马与亚洲的贸易,认为这种贸易致使罗马国库每年损失钱币约 1 亿塞斯特贴姆(sestertii,1 塞斯特贴姆即 1 枚大的罗马铜币)。即便普林尼的数据有点夸张,不过,它证明了丝绸之路商业交换不可思议的规模。中国人在输出昂贵的产品之后,输入了农产品(包括葡萄)、罗马玻璃制品、印度和埃及的艺术品以及来自大草原的马匹。

主要的陆上丝绸之路的起点是汉朝都城长安,经由甘肃走廊和塔里木盆地深入中亚。双峰驼的存在,让非洲-欧亚大陆东部和中部地区的丝绸之路成为可能。双峰骆驼是中亚大草原的产物,典型地体现了极好的进化适应性。为了在严酷的冬季生存下来,这种骆驼有长而浓密的毛发,在气候变暖时,它们会很快脱落。背上两个驼峰储存着大量脂肪,长长的睫毛和可以闭合的鼻孔能够在频繁出现的沙尘暴中挡住尘土。足上两个宽大的趾,可以伸展得很开,这是适应沙漠行走的结果。陆上丝绸之路贸易的货物,就由这些非凡的动物驮载(参见图 8.2)。

图 8.2 双峰驼。

丝绸之路贸易的货物就驮在这些动物的背上,它们完全适应了中亚的环境

在欧亚大陆西部,主要的陆上路线以帕尔米拉(Palmyra)等罗马叙利亚行省的重要贸易城市为出发点,然后横穿幼发拉底河和底格里斯河,再翻越伊朗高原,最后抵达阿富汗(当时的巴克特里亚)。公元 1 年创作的文献《帕提亚驿程志》(Parthian stations),为我们提供了与丝绸之路西部地理相关的重要知识,这部作品的作者是帕提亚帝国一位希腊商人,即查拉克斯的伊索多鲁斯(Isodorus of Charax)。大约在《帕提亚驿程志》创作时期,海上进行的跨非洲-欧亚大陆贸易数量也日益增长,罗马埃及行省与印度沿海地区之间的贸易尤为显著。一本保存下来的公元 1 世纪水手指南——《厄立特里亚航海纪》(The Periplus of the Erythrian Sea)为史学家提供了关于当时海上贸易的详细记载。《厄立特里亚航海纪》表明,水手们已经发现了“贸易”季风这种地理秘密。一到夏季,就刮起西南季风,载满货物的商船从非洲海岸顺着季风横渡印度洋直达印度。到了冬季,就刮起相反方向的季风,这些运载新货物的船只就可以返回红海(参见地图 8.2)。不过,我们发现,在第一个丝绸之路时代,不管商人取道海上还是陆地,他们都没有走完全程。事实上,来自东方和西方主要文明的商人把货物运到一个地方,然后转给中间人,其中包括在贵霜帝国或整个印度洋盆地各贸易港口活动的商人。

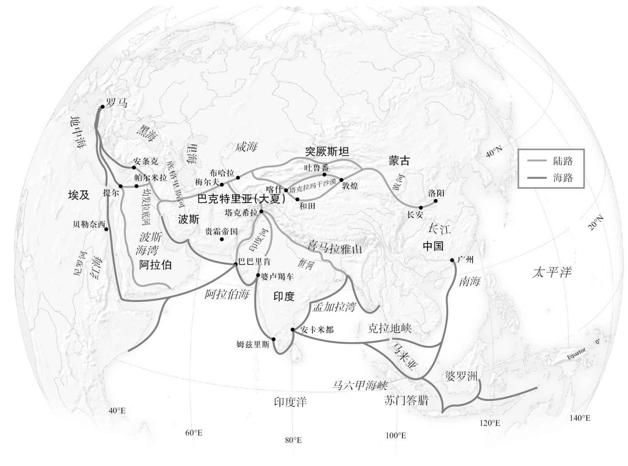

地图 8.2 丝绸之路。

这幅图所描绘的,乃是大约公元 100 年陆上和海上贸易和交换路线

非洲-欧亚大陆的交通要道

在丝绸之路网络的核心,贵霜帝国(约公元 45—225 年)跨越、影响陆上和海上路线,它是世界历史上最重要的、同时人们了解得最少的农业文明之一。贵霜帝国的居民能够与罗马人、帕提亚人、中国人、印度人和大草原游牧部落保持一种相对友好的关系。在促进第一次丝绸之路时代富有特色的、高层次的跨文化交流方面,他们扮演了十分重要的角色,以至于这一时期被重新命名为贵霜帝国时代也不为过。贵霜帝国的君主不仅是非常高效的政治和军事统治者;他们也体现出了对艺术的非凡鉴赏力,并且赞助帝国境内富有创新精神的雕刻作坊。这些作坊的产品反映了这一时代的集体学习所具有的典型的综合性。

在贵霜帝国时代,犍陀罗和马图拉的作坊生产的雕刻作品,融合了中亚、印度和(或许)希腊化时代希腊艺术家的智慧,这些人献身于一种恢复活力的佛教精神,创造了一套全新的崇拜形象。直到当时为止,佛陀还未曾以人体形象呈现出来,不过确实体现在一些符号上,包括一把伞或沙地上的足印。首次在犍陀罗(位于现在的巴基斯坦)出现的佛陀雕像,受到对希腊-罗马神灵描述的影响。这种有形雕像很快沿着丝绸之路传播,南抵斯里兰卡,东达中国、日本、朝鲜和东南亚。

佛教思想意识沿着伟大贸易路线的传播,是另一个同样引人注目的思想和传统交叉渗透的事例。佛教于公元前 6 世纪产生于印度北部。依照中国古代佛经的记载,800 年后,贵霜帝国的迦腻色迦大帝(Kanishka the Great, 约 129—152 在位)在克什米尔召开了一次会议,决定以更加通俗易懂的语言重新编写佛教经典。这就促进了大乘佛教(Mahayana Buddhism)的出现和传播,其中的部分原因在于,创作经书所使用的语言,普通民众完全可以理解,而不是只有宗教精英才可以阅读。

从印度经由贵霜帝国直达中国的繁忙的贸易路线,推动了已经深受印度商人喜欢的佛教思想的传播,因为这种思想不问种姓和社会地位,一视同仁地向人们提供得救的希望。积极从事丝绸贸易的中国商人,也被这种信仰吸引,他们回到中国之后就开始传播佛教教义。公元 65 年和公元 70 年颁布的中国法令,特别提到佛教的传播以及帝国儒家学者对它的反对。到 166 年,汉朝皇帝本人也信仰佛教,到 179 年,关于“完善的灵知”的佛经也被译成中文。4 世纪后期,也即中国陷入分裂之时,中国北方大量人口接受了佛教,到 6 世纪,南方广大地区出现了类似情况。与此同时,东亚以及东南亚等其他也已经做好接受这种宗教的准备。

丝绸之路也促进了基督教、摩尼教以及稍晚出现的伊斯兰教的传播。基督教传教士很好地利用了罗马大道和海上运输网络。基督教传道者、塔尔苏斯的保罗沿着东罗马帝国的陆路和海道向小型基督教共同体布道,他的行程约 13000 千米。基督教最终沿着丝绸之路向东传播,穿过美索不达米亚和伊朗进入印度,然后抵达中国。基督教的一支,即聂斯托利派(the Nestorians,中国所说的景教徒)在丝绸之路中部和东部地区变得尤为强大。中亚的摩尼教于 3 世纪产生于美索不达米亚,它也从丝绸之路获益良多。摩尼教创始人摩尼(216—272 年)是一位狂热的传教者,他的足迹遍及这个地区,也派遣信徒四处传教。摩尼教建基于这样一种宇宙观,它认为人类历史上一直存在良善的、精神的光明世界与邪恶的、物质的黑暗世界之间的斗争。与佛教一样,摩尼教对商人尤其有吸引力,最终,摩尼教社团出现在大多数重要的丝绸之路贸易城市之中。

第一次丝绸之路时代的衰落

公元 3 世纪,随着中国和罗马帝国退出跨非洲-欧亚大陆网络,丝绸之路也逐渐被废弃,这也是我们前一章所讲的收缩期的组成部分。丝绸之路贸易本身至少对这种解体负有部分责任,因为它也促进了灾难性传染疾病的传播。天花、麻疹和淋巴腺鼠疫蹂躏了贸易路线两端的人口,因为那里的人们抵抗力较差。古代世界的人口统计一直很困难,不过,在公元 1 世纪中期到 2 世纪中期 100 年时间,罗马帝国人口可能从 6000 万降到 4500 万。当天花在公元 2 世纪晚期肆掠地中海世界时,人口数量再次下降,到公元 400 年,或许降到 4000 万。中国人口可能从公元 200 年的 6000 万下降到公元 600 年的 4500 万。

随着此前稳定的农耕文明的衰落(汉朝终结于公元 220 年,贵霜帝国随之在萨珊人的入侵下分崩瓦解,罗马帝国在整个 3 世纪都陷入危机),上述巨大的人口损失几乎同时发生了,这意味着,在接下来几个世纪,非洲-欧亚大陆许多地区主要的政治环境不利于大规模商业交换。不过,随着公元 8 世纪和 9 世纪伊斯兰世界的创建,以及同一时期唐朝的建立,重要的陆地和海上丝绸之路贸易重新恢复了活力。

第二次丝绸之路时代

在中国,唐朝(618—907)和宋朝(960—1279)管理着活力十足的市场经济,农业和制造业的专门化、人口增长、城市化以及基础设施的发展,带来了高水平的国内和对外贸易。新的金融工具(包括印刷的纸币)被设计出来,以促进大规模商业活动。同时,在阿拔斯王朝稳定而繁荣昌盛的行政体制下获得大量好处的阿拉伯商人,开始与中国商人进行利润丰厚的商业贸易。事实上,许多穆斯林商人涌入中国,来到重要的贸易城市,加入当地来自拜占庭、印度和东南亚移民的社区。随着海上贸易在总量上逐渐超过陆上贸易,遍及非洲-欧亚大陆的大量商人和水手来到中国南部重要海港城市广州和泉州。

最近在印度尼西亚水域发现了一艘公元 9 世纪的阿拉伯沉船,在史学家眼中,它是有形的证据,不但表明了中国-伊斯兰贸易高度的商业性质,也指出了促进这种贸易的海上路线的重要性。这艘独桅帆船装满了几万件小心打包的唐朝陶瓷盘子和陶碗,以及许多金银器物。这艘勿里洞残骸(Belitung Wreck)表明,唐朝存在一种批量生产和出口工业,其中大多数产品销往阿拉伯市场。公元一千纪末期非洲-欧亚大陆两大帝国之间的这种商业关系,具有某种引人注目的现代特性。

与那些在乌鲁布伦沉船上发现的昂贵器物不同,勿里洞沉船上发现的唐朝陶碗是实用的,并且面向 9 世纪的“大众市场”。它们非常类似于工厂生产的产品,这证明了组织良好的商业基础设施的存在(参见图 8.3)。陶碗需要用钴上色,中国制造商从伊朗大量购入这类染料。船只的载货单明确记载了陶碗烧制的日期。货物中还有大量标准的墨水瓶、香料瓶和水罐,这些显然都是为特定市场而生产的出口商品。绘制在各种器物上的装饰图案或釉面图案——包括佛教的、伊朗的和伊斯兰教的主题——表明,这些货物是面向特定市场的。第二次丝绸之路时代,中国和伊斯兰世界参与到繁忙的商业交换之中,在公元一千纪晚期,从事远洋航行的阿拉伯水手维持着这种充满活力的跨非洲-欧亚大陆网络。

图 8.3 唐代长沙碗。

这些 9 世纪的长沙碗制造于唐代中国,目的是出口伊斯兰哈里发王权统治下的市场。这些碗在一艘阿拉伯独栀帆船的残骸上被发现,当时那艘船正在现代印度尼西亚的勿里洞岛附近

在第一次丝绸之路时代,尽管物质交换十分重要,也令人印象深刻,不过,文化交流似乎比物质交换更重要。其中一个令人迷惑的事例,就是阿拉伯故事集《一千零一夜》。一些学者认为,其中许多故事起源于印度,然后由来往于印度洋的商人传播到波斯。一开始,故事并不多,随着它们传入伊斯兰世界,来自波斯和阿拉伯传统的更多故事汇入其中,最终,《一千零一夜》成为世界文学伟大的综合性汇编之一。

在第二次丝绸之路时代,丝绸之路上的宗教交流没有中断。正如我们前面所述,在唐朝建立之前,许多外国宗教已经传播到了东亚。随着伊斯兰教在 7 世纪出现,以及此后几个世纪大量穆斯林商人社区的建立,清真寺也开始在中国许多城市现身。在中国所接受的所有外来信仰当中,只有佛教在对抗儒家学说方面取得实质性进展。公元 600 年到 1000 年间,中国建造了许多佛教徒的舍利塔(stupas,用来存放死者遗骸的土墩建筑)和寺庙,即使没有几千所,也有数百所。佛教宣扬拯救观念,严重威胁到道家和儒家学说在中国人心灵和精神上的地位。最后,作为大受欢迎的调和产物,一种综合性信仰出现了,这就是禅宗(日本称为 Zen Buddhism)。

陆上和海上丝绸之路,典型地体现了农耕文明时代不同文明之间的相互联系。商人和冒险家、外交使节和传道士们沿着这些常常十分凶险的、贯穿地球上一些最严酷地域的路线行走,他们携带商品和思想观念穿过非洲-欧亚大陆世界区。每一种类型的交换都很重要,每一种都推动世界迈向人类历史上另一次伟大革命——现代革命。在许多重大的影响之中,宗教尤其佛教的传播最为重要,它成为那个时代南亚和东南亚众多十分重要的思想意识和精神信仰之一。时至今日,佛教依旧是几百万亚洲人的重要文化纽带之一,是丝绸之路奉献给现代世界的诸多遗产之一。尽管参与者多种多样,不过,这种互动的一个结果,就是非洲-欧亚大陆的历史在某种程度上保持了潜在的统一性,它体现在共同的技术、艺术风格、文化和宗教甚至疾病和免疫模式之中。