黑死病之后,在非洲-欧亚大陆人口一度密集的许多地区,人口锐减,城镇、城市和乡村凋敝,土地荒芜,经济萎缩。农田的减少非常明显,以至于威廉·拉迪曼(William Ruddiman)宣称,边境地区曾经繁荣的乡村再度为森林覆盖,越来越多的二氧化碳被吸收,从而导致大气中二氧化碳含量明显降低。

然而,正如以前多次出现的那样,发展在接下来一两个世纪重新出现,由此开启了一直持续到 17 世纪的新一轮马尔萨斯循环。在这次循环的扩张阶段,我们前面讨论过的集体知识的三个驱动力——不断扩大的贸易网络、通讯和运输技术的改善以及商业化的增强——都有了重要的新发展。

交换网络会扩大到把整个世界包含在内,形成前所未有的最大网络,这在人类历史上尚属首次。新的人口增长和新技术——包括通讯(尤其是印刷术)和运输(尤其是深海航行)形式的改善——为不断扩展的交换网络注入了活力。最后,国家之间日益激烈的竞争带来的市场繁荣,以及世界上最早的全球性市场中商业机会的增加,促使商人和他们的领主寻找新的赚钱方式。在那些与新兴全球性交换网络联系最紧密的社会,商业化尤为引人注目。

在创新的三个驱动力之中,交换网络的显著扩大在这一时期最为重要。不过,这种扩大与运输技术的变化以及越来越明显的商业化联系密切,因此,在这一部分内容中,我们会把三种驱动力结合在一起讨论。

创造最早的全球交换网络:公元 1500 年之前

公元 1350 年到 1700 年间,在整个人类历史上,交换网络出现了最重要的扩张。这一时期,人类首次成为一种真正的全球性物种,所有世界区的社会都融入一个交换网络,一个比此前任何网络更大、更多样化的网络。

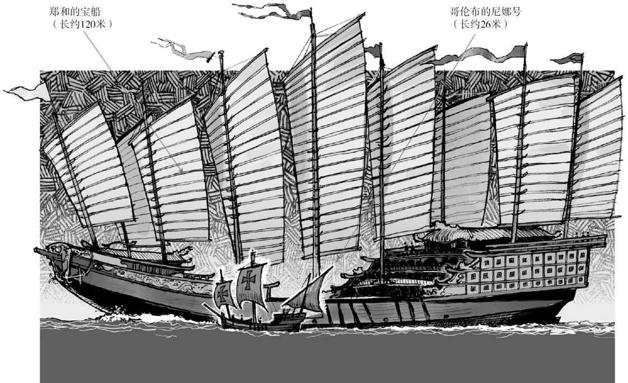

1500 年之前,黑死病之后的新一轮发展刺激了世界许多地区的贸易和旅行(参见地图 10.6)。在这个进程中,统治者和精英通常扮演了积极角色。在 15 世纪早期,中国明朝政府一度派出庞大船队向东南亚、印度次大陆、中东和东非国家宣扬国威以及与它们建立外交关系。从 1405 年开始,永乐帝(1403—1424 在位)多次派舰队进行海外探险,这种活动直到 1433 年才结束。这些航行由宦官、海军将领郑和领导。郑和第一次下西洋的舰队有船只 317 艘、士兵 28000 人。他的旗舰是当时为止最大船只之一,有四层甲板,长 120 米(参见图 10.3)。

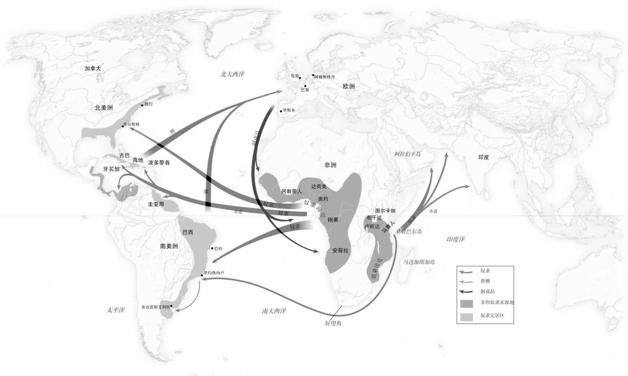

地图 10.6 中国和欧洲的航海,公元 1405 年到 1498 年。

15 世纪,欧亚大陆世界区两端都进行了重要的海外探险。这些探险旨在抵达印度洋丰富的贸易路线。这幅地图表明,为何一些欧洲航海家试图向西航行穿越大西洋抵达印度洋的做法是合理的,正是这种尝试使得哥伦布到达了美洲

组织上的、财政上的和技术上的扶持让这些探险成为可能,无疑也可能促使中国人抵达美洲,前提是他们有这方面的动机或者了解这么做所需要的深海风向和洋流知识。然而,印度洋丰富的市场近在咫尺,危险的对手又如此之少(除了来自北方的危险),再加上中国自身的富足,因此,中国政府完全没有动机派遣船只绕过非洲进入大西洋或向东驶入浩渺的太平洋搏击凶险的风浪。这种动机的局限性很快就变得一目了然:永乐帝死后,随后的洪熙帝和宣德帝放弃了这些探险——它们耗资巨大,也促使资源和注意力偏离了受到威胁的中国北部边境。事实上,中国从远洋探险中获得的政治、经济或军事价值很小,因此,这种决定是合情合理的。

世界许多不同地区也出现了规模不一的相似扩张,其中也包括美洲,在那里,强大的阿兹特克帝国在 15 世纪已经大体建立,与此同时,疆域更广阔的印加帝国正形成于安第斯地区。在非洲,马里帝国与西非热带地区的社会、摩洛哥和埃及建立了贸易关系,它的权力和影响力也得以增强。穆斯林伟大旅行家伊本·巴图塔可能在 1352 年到 1354 年间到过马里,在此之前,他花了很多年时间在伊斯兰世界旅行,到过麦加、金帐汗国和中亚、印度,或许也去过中国(参见地图 10.3)。

图 10.3 郑和的宝船(长 120 米)与哥伦布的尼娜号(Nina)小船。

1404 年到 1433 年间,中国政府多次派遣舰队穿越印度洋进行海上探险。他们使用了一些当时世界上最大和最复杂的船只。这些航海活动由宦官郑和指挥

在地中海地区,随着一位名叫奥斯曼(Osman)的统治者在安纳托利亚复杂的政治和军事环境中崛起,奥斯曼国家也在 13 世纪晚期建立起来。在黑死病之后几十年时间,奥斯曼的继任者夺取了巴尔干部分地区,并且开始组建纪律性很强的“近卫军”:士兵主要是从信奉基督教的巴尔干地区抓来的孩童,因此,他们除了效忠奥斯曼国家之外,没有第二个忠诚对象。1453 年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡;16 世纪早期,他们征服埃及、阿拉伯半岛以及美索不达米亚大部;奥斯曼帝国的舰队很快又游弋在西印度洋海域。这样,他们就垄断了利润可观的(来自东南亚的)香料贸易。到 16 世纪早期,奥斯曼帝国控制了地中海世界,成为世界最强大国家之一。欧洲位于非洲-欧亚大陆巨大贸易网络的边缘,远离中国、印度和奥斯曼帝国等超级大国。在黑死病之后,欧洲成为中等规模国家竞争激烈的舞台,统治者通常陷入经济困境,他们友善地看待有可能带来利润的商业活动。市场和资本主义在这种环境下繁荣起来。在地中海地区,最活跃的商人来自意大利的城市,尤其来自热那亚和威尼斯。这两座城市的商人在中东、黑海地区以及新兴的北欧市场经商,他们的商业财富足以建设强大的陆军和海军。奥斯曼帝国兴起之后,威尼斯人继续在东地中海地区做生意,而热那亚人被迫将眼光转向西方,转向西欧和大西洋。

传教的热情、对马里帝国黄金的了解、欧洲对鱼类需求的增长以及奥斯曼帝国阻断了经由东地中海通往印度洋的贸易路线,所有这些因素促使西欧统治者和企业家以及他们的意大利金融家(通常如此)比以往更加积极地探索大西洋水域。最初在大西洋和非洲海岸做出的小规模探索,促进了船只设计(比如,三角帆的使用,从而航海可以更好地借助风力)、海上射击技术和航海技术的适度改进,这些主要以源自其他地区的技术为基础。最终,机动性很强的葡萄牙船只在 15 世纪中期被研发出来,这就是著名的轻快帆船(caravels)。

到 14 世纪 40 年代,葡萄牙航海家已经在加那利群岛登陆,不过,卡斯提尔的企业家在 15 世纪夺取了这些岛屿。他们在加那利群岛——岛上有土著居民——发现了适度的商业机会:贩卖奴隶、销售染料等当地产品、捕鱼以及为往返于大西洋海滨的其他船只提供补给。到 14 世纪 80 年代,伊比利亚和马略卡岛的航海家也知道了大西洋其他群岛,即马德拉斯群岛和亚速尔群岛。亚速尔群岛的发现表明,许多航海家已经懂得,尽管迎着大风向西南航行很容易抵达加那利群岛,不过,返回西班牙、葡萄牙或地中海的最佳路线,在于首先向北航行深入大西洋寻找西风,然后顺风返航。

15 世纪 20 年代以来,为了摆脱穆斯林中间人,葡萄牙航海家再次尝试直接前往西非的黄金产地;15 世纪 50 年代,亨利王子资助的一艘热那亚船只顺着冈比亚河与塞内加尔河航行到马里帝国。随着更多船只的到来——经营黄金、象牙、胡椒和(有时候)奴隶——黄金商队从蜿蜒曲折、险恶万分的撒哈拉路线转向西非海岸,葡萄牙商人正在那里等着它们。

1482 年,西非海岸建立了一座葡萄牙堡垒,葡萄牙商人以纺织品和武器换取黄金、棉花、象牙和奴隶,大部分马里帝国的贸易很快转移到南部。15 世纪 50 年代,受到热那亚投资人资助的葡萄牙殖民者开始在马德拉斯群岛建立蔗糖种植园,种植园使用奴隶劳动,并且迅速带来了丰厚利润。蔗糖种植园也出现在加那利群岛。这些种植园是后来美洲更大规模种植园的模板。

这些早期商业实验的适度成功,解释了欧洲水手为何最终要学会如何在大西洋风向模式和洋流中从事航海活动。1492 年,西班牙统治者费迪南和伊萨贝拉支持了一次探险活动,这次活动旨在通过向西航行抵达亚洲的丰富市场,这样就可以绕开由奥斯曼帝国控制的通往印度洋的通道。这次探险活动由热那亚水手克里斯托弗·哥伦布领导。1492 年 10 月 12 日,哥伦布经由加那利群岛到达了巴哈马群岛,在接下来几个月时间,他又探索了加勒比海许多地区。返航之后,哥伦布声称自己已经到过亚洲。

5 年之后,英国资助了意大利人乔瓦尼·卡博兰(英文名字为约翰·卡伯特)从布里斯托尔前往纽芬兰的海外探险,这次旅程很快带来美洲东北海岸丰富的渔业资源的开发。1498 年,一次由瓦斯科·达·伽马领导的葡萄牙海外探险到达了印度,尽管没有什么东西可以吸引当地商人和统治者,不过,他们还是带回了以胡椒和桂皮为主的、利润可观的货物。这些货物利润很高,因为达·伽马避开了奥斯曼帝国的商业中间人,并且以极低价格购买他的货物:例如,印度胡椒价格只是欧洲市场上售价的 1/20。这次航行所揭示的印度洋巨大的商业潜力,受到财政困难的葡萄牙政府和其他潜在投资者的关注。

1519 年,为西班牙君主效力的葡萄牙航海家费迪南德·麦哲伦航行到美洲南部,后来又穿越太平洋。1521 年,麦哲伦在菲律宾被杀死,1522 年,他的副手胡安·塞巴斯蒂安·德尔·卡诺(Juan Sebastian del Cano)率领仅存的一艘船(出发时有五艘船)和小部分幸存的船员返回塞维利亚,由此完成了世界上第一次著名的环球之旅。然而,德尔·卡诺和他的船员似乎并不是最早环游世界的人,因为他们的船上还有一名马来半岛的奴隶即邦利马·阿旺(Panglima Awang),他在返回家乡之前一直担任翻译工作。② 正如尤里·加加林是第一位太空环球旅行者那样,邦利马·阿旺似乎是第一位海上环球旅行者。

几乎是偶然之间,也几乎完全没有意识到他们行为的影响,欧洲的水手及其他们的商业和政府支持者——尽管处于非洲-欧亚大陆边缘地带——创造了人类历史上最早的全球交换网络。最终,欧洲商人和统治者也会由此获得巨大而潜在的利益。最重要的是,他们发现了许多全球套利(arbitrage)的新机会:在世界某个地区廉价购入货物,然后在另一地区高价售出。在接下来几个世纪,这些大幅扩张的、极其多样化的网络,将创造第一个世界经济体系。它们也会让欧洲和大西洋地区成为世界上最早的全球交换网络的中心,让欧洲变得富足,让它变成地球上联系最紧密的地区。

公元 1500 年之后:一个正在形成的全球交换网络

通过把世界各地的社会联结在一个体系之中,受到欧洲政府资助的欧洲航海家引起贸易网络、知识交流、财富和权力以及全球交换网络在整个地理上的重新布局。这些变化的全部意义直到几个世纪之后才变得明显。正如马克思于 19 世纪在《共产党宣言》中所写的:“世界贸易和世界市场开始于 16 世纪,从那时起,资本的现代历史就展开了。”

新的商业机会

欧洲位于世界上最早的全球交换网络的核心,欧洲政府和商人很快找到新方式来利用这种核心地位。

在世界上最丰富的印度洋贸易体系中,欧洲人可以用来吸引当地商人的货物很少。不过,他们所面对的,基本上是小型或中型城市国家,他们很快发现,火药武器有时候能够有效地弥补他们商品质量的不足。在几十年时间里,葡萄牙舰队在印度洋网络的要害之处建立了贸易站,比如东非海岸的基卢瓦、波斯湾的霍尔木兹海峡、印度的果阿(1510 年夺取)以及东印度群岛的马六甲。通过这些坚固的贸易据点,葡萄牙人从地区香料贸易中获取了不太大却很重要的份额,因为他们现在可以避开奥斯曼帝国中间人(这些人控制着印度洋和地中海之间的贸易)。

17 世纪早期,在更大的人力和财力资源支持下,同样通过使用野蛮策略,荷兰人和英国人先后开始把葡萄牙人驱逐出印度洋贸易网络。荷兰东印度公司是世界上第一个大型贸易公司,它体现了政府支持、军事力量以及商业精明结合在一起所具有的许多优势。荷兰人在 16 世纪晚期推翻了西班牙人的统治,他们最终会在东南亚和印度尼西亚取代葡萄牙人,而英国人将在印度取代他们。不过,在 18 世纪之前,这些更富侵略性的殖民帝国对亚洲地区贸易网络产生的影响非常有限。

在美洲,欧洲殖民者不仅仅是商人,同时也是征服者。在 16 世纪和 17 世纪,西班牙人和葡萄牙人创造了庞大的美洲帝国。通过短暂而野蛮的征服活动——他们常常与当地帝国(比如阿兹特克帝国)的敌人结盟——西班牙人夺取了中美洲和安第斯地区古老美洲文明的心脏地带,葡萄牙人则在巴西建造新殖民地,那里根本不存在可以抵制他们的大型国家。

他们为何能够不费吹灰之力征服这些土地呢,这是那个时代的核心问题之一。这个问题的答案,与主要世界区之间积累起来的差异有关。西班牙人的马匹和火药技术使他们具备暂时的军事优势,尽管美洲土著民后来也获得了马匹和枪支。西班牙人也具有政治优势,因为他们生活在欧洲战乱频繁的残酷军事和政治法则之下,所以,他们正在入侵的社会的道德规范,对他们来说没有约束作用。埃尔南·科尔特斯在墨西哥以及皮萨罗在秘鲁的成功,部分因为他们抓捕和杀害了对手的领袖,违背了他们闯入的社会的外交和道德规则。最后,或许最重要的在于,欧洲人的成功是因为他们带去了新的疾病,而美洲土著民对这些疾病缺乏免疫力。在征服战争期间,阿兹特克帝国和印加帝国都遭受了西班牙人无意间带到美洲的可怕瘟疫的打击。

从 17 世纪开始,来自欧洲其他地区——尤其来自荷兰、法国和英国的商人和企业家,开始在加勒比海地区和北美洲创立属于他们自己的帝国。

全球套利

到 16 世纪中期,欧洲人(最早是西班牙征服者)逐渐意识到,他们处于全球网络核心的这种新地位的真正优势,不仅在于开发这些网络的特定部分,也在于通过让货物在不同世界区流动而创造的套利利润之中。他们开始发现世界第一个全球贸易体系的巨大商业潜力。

在这个新兴的全球套利体系中,有两个关键要素,即秘鲁的白银和中国快速增长的经济。在 15 世纪,随着中国人口增长和商业发展,中国政府需要更多白银来铸币。一开始,他们在日本找到了所需的白银。然而,到了 16 世纪,人口增长——玉米、甘薯和花生等美洲农作物的引进也促进了这种增长——导致白银供不应求。中国政府开始要求以白银交税,白银的相对价值上涨,日本不再能够满足中国的需求。

与此同时,在太平洋另一边,西班牙人在征服印加帝国之后,于 16 世纪 40 年代在波托西发现了一座银山(现在玻利维亚境内)。他们早在墨西哥和秘鲁找到了大量黄金和白银,不过,这一次的财富规模相当之大。他们开始强迫当地人开采波托西银矿(采用了印加帝国传统的强迫劳动制,即米达制),后来又使用非洲的奴隶劳工。波托西迅速扩大,到 1600 年,它成为世界上最大城市之一。欧洲人终于在这里找到亚洲巨大市场特别需要的一种商品。

白银被运送到墨西哥,大量白银在那里被铸造成西班牙比索(pesos,货币单位)。一些白银从墨西哥经由大西洋运回西班牙,西班牙统治者主要把白银花在军事活动上,以便控制哈布斯堡家族的君主即查理五世和腓力二世的庞大帝国。这样,白银流入西班牙的北欧银行家手中,他们又将很大一部分用来资助与印度洋的贸易,其中相当多白银又由此流入中国。波托西生产的另一部分白银,由马尼拉大帆船经由太平洋运到马尼拉,然后在西班牙控制的马尼拉换取中国丝绸、瓷器以及其他物品。这些白银基本上也流入中国。事实上,据估计,1500 年到 1800 年间,美洲开采的白银有 75% 最终流入中国。

中国的高银价和美洲的低银价(因为美洲存在大量白银,而且是在恶劣环境下使用奴隶开采的)推动了世界第一个全球交换体系的运转,也为世界第一个全球金融网络的创建提供了条件。世界第一种全球货币,即西班牙比索支配着那个贸易体系。16 世纪 40 年代,中国的银价是欧洲的两倍,而中国的丝绸和瓷器比欧洲相应的产品更便宜(质量也更好)。这就是大规模全球套利所创造的超额利润的机会。

大西洋贸易体系

在大西洋地区——1492 年之前根本不存在交换——一个新的交换网络出现了,它最终会成为新的全球贸易的中心。

这个体系也依赖于寻找一些产品:可以在一个地区低价购入,然后在另一个地区高价售出的产品。在推动高额利润的贸易体系的众多商品中,糖是第一个。种植园奴隶劳动意味着糖能够廉价生产出来,同时,欧洲和美洲(那里的甜味剂只有蜂蜜)也存在对这种产品的大量需求。

在 15 世纪,甘蔗种植园已经出现在地中海塞浦路斯、克里特岛以及西西里岛等地,后来被引入大西洋东部被征服的新土地上。这些早期种植园使用奴隶劳动,为后来美洲的开发提供了残忍而有效的模版。哥伦布的岳父在加那利群岛拥有一个甘蔗种植园。哥伦布在第二次美洲之行时,就将甘蔗带到了圣多明各。到 16 世纪中期,葡萄牙人在巴西建立了使用非洲奴隶劳动的甘蔗种植园。17 世纪早期,荷兰、英国和法国入侵者纷纷将甘蔗引入加勒比海地区。成功的甘蔗种植园需要大量廉价劳动力,同样也需要大量投资来改善设备。正在出现的非洲奴隶贸易很快开始提供美洲所需的劳动力,加勒比海地区尤其需要这种劳动力,因为当地土著人口在欧洲疾病来临之后基本灭绝了。欧洲投资人提供绝大部分资金,非洲奴隶贩子提供劳动力,而欧洲消费者则提供需求。种植园制度在 16 世纪之后扩大到其他产品的生产上,比如烟草,在 18 世纪扩大到棉花种植。

种植园制度把非洲、欧洲和美洲连接在一个单独的交换网络之中。非洲奴隶贩子向欧洲商人出售奴隶,换取金属制品、武器、纺织品、酒和其他欧洲产品。随着奴隶贸易的扩大,它重塑了整个非洲社会,创造了好战的、以抓捕奴隶为目的的政权,通常武装以欧洲的武器。欧洲商人则将奴隶运到美洲。美洲的种植园经济——尤其在加勒比海地区——变得非常专门化,以至于它们不得不进口欧洲食物和衣物或北美农产品,它们的主要产品蔗糖被运到北方酿造成朗姆酒,或者作为一种甜味剂在欧洲快速发展的城市出售。这样,欧洲、非洲海岸以及英国的加勒比海地区和北美殖民地之间,就出现了一种有利可图的三角贸易体系(参见地图 10.7)。英格兰和新英格兰的商人和投资者、加勒比海地区的种植园主以及西非、中非和南非的奴隶贩子都获得了丰厚利润。主要受害者是千百万非洲人,他们被当作货物交易,他们的廉价劳动让种植园变得如此有利可图。

地图 10.7 大西洋奴隶贸易,公元 1500 年到 1800 年。

一张比较庞大的贸易网络连接着非洲、西欧和美洲,交换着人口、工业品和农产品,而奴隶贸易就是这个网络的组成部分

全球交换网络的生态和文化影响

古老世界区的联结,不但从商业上,也从生态上和文化上改变了整个世界。

哥伦布大交换

随着货物、思想、财富、人口、技术、宗教、动物、植物和疾病在不同世界区之间的交流,整个世界也开始在生态上连接在一起。阿尔弗雷德·克罗斯比(Alfred Crosby)把动植物和病菌的这种全球交换称为“哥伦布大交换”。正如他指出的,世界最后一次像这样联系在一起是在 2 亿年前,那时,所有主要的大陆结合成泛大陆。

现在,绵羊、牛、马、猪和山羊第一次来到美洲(马也存在于旧石器时代的美洲,不过,随着最初的人类的到来,它们很快就被消灭了)。由此造成的结果是革命性的。在北美洲,从农耕或采集生活中幸存下来的土著社会在马上打猎,从而创造了大平原地区印第安人的马背文化。随着役畜的到来,马匹也彻底改变了美洲运输和农业面貌,犁耕文化开始取代过去的锄耕文化。输入的牛、猪和山羊在野外或大庄园大量繁殖,它们通常取代了当地物种,也让草场(以前没有喂养过这么多的食草动物)恶化。到 17 世纪,几千年来未曾见过如此多动物的土地上,生活着 700 万到 1000 万头有蹄动物。新的农作物也传到美洲,包括小麦、燕麦和甘蔗。

欧洲的驯化物种的传播有助于殖民者(基本上为欧洲血统)建造一系列“新欧洲”,即农业、政府、文化和生活方式以欧洲为模版的社会。这些新社会最初出现在美洲,不过最终也会出现在澳大拉西亚以及太平洋和非洲部分地区。

这种生态交流也以相反的方向进行:美洲向非洲和欧亚大陆输出本地农作物,如玉米、马铃薯、烟草、西红柿、甘薯以及南瓜。全世界的农业社会可以获得更多样化的农作物,它们可以在最适合的区域内种植。由此带来的一个影响,就是全球农业革命,这场革命是接下来两个世纪人口增长的基础。全世界的消费者都可以得到咖啡、烟草和蔗糖等刺激物,由此创造了一个前所未有的娱乐性药物世界。

疾病也在全球传播,不过,这种交流很大程度上是单向的。疾病曾经肆掠非洲-欧亚大陆的贸易网络,大批消灭对它们没有免疫力的人口,现在,它们在全球传播,后果更具毁灭性。美洲的主要杀手是天花、麻疹和斑疹伤寒,欧洲人对这些疾病已经有了一些免疫力。在所有较小世界区,它们的影响是灾难性的,因为这些地区没有像非洲-欧亚大陆社会那样大规模交换过疾病和免疫力。可以想见,人口最稠密和疾病传播最迅速的地区,破坏也最大。据估计,在中美洲人口最密集地区,人口数量在 16 世纪下降了 90% 到 95%,安第斯地区下降了 70%。随着人口减少,原来的社会、政治和宗教组织崩溃,这样,西班牙人也更容易仿照他们的伊比利亚故土、农作物和文化建造一个帝国。在接下来几个世纪,相同的现象会一再发生。非洲-欧亚大陆的疾病为欧洲殖民者清理出许多空间,从而使他们可以引入自己的农作物、人口、宗教、政府结构和耕作方法。

文化和政治影响:迈向资本主义?

正在形成的全球交换网络所改变的,不仅仅是欧洲和新欧洲。在其他各地,农作物、火药武器、新的组织方法、改善的农耕技术、印刷术以及商业的传播,都增强了政府的力量。随着力量的增加,这些政府竭尽全力扩大人口和税收。尤为显著的是,它们鼓励扩张,特别是向曾经的边缘地区扩张,以便在一个竞争日益激烈的世界增加它们的人口、财富和税收基础,最终达到增强自身实力的目的。政府鼓励的扩张也意味着对土地、森林、渔场、湖泊和其他物种越来越多的掌控。

俄国的扩张或许是最显著的例子。黑死病流行之际,俄国是蒙古政权“金帐汗国”控制下的一个基督教公国。到 1700 年,俄国已经是世界上最庞大国家,它所控制的土地西起波兰东部、东达东西伯利亚的太平洋沿岸。随着俄国的扩张,它鼓励农民和他们的主人到新征服的森林和大草原定居,它也鼓励贸易,尤其皮货贸易,这种贸易的触角从北京经由西伯利亚森林伸展到东地中海地区和西欧,甚至伸展到北美。

世界上日益扩张的贸易网络创造了许多新的机会,各地市场也相应扩大。贸易的触角通过以奴隶换取欧洲工业品而伸入非洲,通过皮货贸易和种植园经济的创造而伸入美洲,也伸入俄国或西伯利亚或中国僻远的乡村,那里的政府税收迫使农民甚至食物采集者买卖地方产品。日益扩大的市场促使企业家前往更远地方,以便寻找皮货(皮货是俄国向西伯利亚扩张以及欧洲向北美大部分地区扩张的动力)、鱼类、鲸、白银、蔗糖或烟草。

这些进程改变了整个世界的环境,显著增强了人类对生物圈的控制。殖民者在以前从未得到犁耕的土地上定居和耕种,或者以威胁整个物种的规模狩猎和捕鱼,或者将物种驱赶到它们完全陌生的环境中。他们的所作所为几乎总是得到非洲-欧亚大陆政府和企业家的支持,而这些政府和企业家所热衷的,就是从动员森林、大草原、河流和海洋资源的新方法中获取利润。正如约翰·理查兹(John Richards)指出的,1500 年之后两个世纪里,世界许多不同地区的生物圈资源被疯狂开采。通过把以往开采方法应用于此前低度开发的地区,并且在一种新能源的帮助下,人类这个物种增强了自身对地球资源的控制。

奇怪的是,信息的传播通常不如商品、人口或疾病那般顺畅。尤其在非洲-欧亚大陆古老的枢纽地区,一个统一的世界所带来的文化影响,在好几个世纪都十分有限。

不过,最早的全球交换所具有的文化影响,对美洲和欧洲这两个地区产生了显著影响。在美洲,它基本上是毁灭性的,因为紧随疾病和征服活动而来的,是文化和政治传统的破坏,有时候甚至被完全清除。以往的宗教传统很大程度被迫隐藏起来,尽管它们会以美洲化天主教(古老的美洲宗教传统以独特的方式重新塑造了它)的形式重新浮现出来。

全球交换网络也影响到欧洲社会,主要因为欧洲已经成为世界各地信息的某种交易中心。由于欧洲位于这些网络的中心,因此,新的信息流在这里产生了最强大的冲击。对美洲的发现、对新恒星的观测以及以前不为人知的民族、文化、宗教和农作物(既没有记载在《圣经》中,也没有记载在古典作家的作品中)的发现,创造了一场思想文化上的地震,破坏了对传统知识的信仰。葡萄牙数学家佩德罗·努内斯(Pedro Nunes)在 1537 年写道:“新岛屿、新土地、新海洋、新民族;更甚者,还有新天空和新恒星。”③ 在受过教育的欧洲人当中,对传统知识的不断怀疑,促进了乍看起来有点混乱的尝试:即通过那些有可能为传统知识提供更坚实基础的新方法来组合信息。

在英国学者弗朗西斯·培根(1561—1626)的经验主义之中,我们感觉到,通过调查和直接观察获得的知识,是通向真理的关键。在培根看来,当时的地理发现是科学如何前进的模板:不是研究古代文本,而是考察和仔细研究真实世界(参见图 10.4)。在法国哲学家勒内·笛卡尔(1595—1650)的哲学中,我们感觉到了质疑既有权威的重要性,只有这样,知识才有可能在新的、更坚实的基础上重新建立起来。新知识所创造的怀疑主义以及应当通过调查来获取知识的信念,将欧洲不断扩张的思想视野与通常所说的 17 世纪“科学革命”联系在一起。欧洲在第一个全球思想网络中的位置,或许也解释了那场思想革命的一个基本特征,即它的普适性以及它对一种知识的笃信,这种知识就其范围和应用而言,是全球性的,它不受任何地区性文化传统的束缚。

图 10.4 培根《伟大的复兴》的卷首插图。

在这个著名作品中,培根坚持认为,科学发现与地理发现一样,以研究真实世界为基础,而不仅仅是研究过去学者对世界的论述。以下引文来自《圣经》的《但以理书》:“必有多人来往奔跑,知识就必增长。”