第2章 大气圈:都会的故事

04-12Ctrl+D 收藏本站

“地球这大好土地,对我来说似乎也只是不毛的一隅海角;这绝美的苍穹、大气,你看,这华美高悬的苍天,这宏伟的天幕被金色火焰吞噬,为何它在我眼中不过是一团致命的秽气。”

莎士比亚笔下的《哈姆雷特》(第二幕第二场)以惯有的阴郁语调如是说。从地球上生命的观点来看,大气的确是最为绝美的苍穹。但近年来有一种地球生物——人类,对大气拥有极大的影响力,某些地区的状况甚至比莎士比亚所描述的还要污秽,或者说远非哈姆雷特这位工业革命之前的丹麦王子所能想象。直到20世纪后半段,我们一面在少数地方努力净化空气,一面拙劣地修补足以控制地球基本状态的几种微量气体。我们尚未将这大好土地变成不毛的一隅海角,未来也不无可能,但我们确实可能让地球不再适合那些过去数百万年来努力适应环境的生物继续生存。

本章及下一章将讨论20世纪与大气圈相关的人类历史。故事的主题在于,人类如何对大气圈的少数成分带来结果相当严重的微小改变,这些改变都是以百万或十亿分之一来计算。历史上大部分的时间里,空气污染只局限于部分地区且影响不大。到了20世纪规模却以倍数增长,足以影响整个大区域的空气。部分微量气体的污染更是全球性的问题。自1900年以来,地方性的空气污染史主要与都会空气质量有关,大多与燃烧燃料有关。以区域性的角度来说,问题主要在于酸雨的扩散。[1]以全球的角度来说,最重要的趋势则是温室气体的累积;温室气体有助于调节地球温度,以及大气圈臭氧耗竭。因此,这就成了接下来有关大气圈两个章节的题目,主题包括人类使用能源的习惯,对大气圈带来大规模改变的力量,以及我们一手造成大气变动后,会带来何种更严重的后果。在地球历史中,多数时间里微生物在塑造大气圈方面扮演着主导的角色。在20世纪,人类却误打误撞地取而代之。

大气圈的基本结构

大气圈是地球四周一层薄薄的气膜。[2]其厚度约为100千米,虽然它逐渐消散至外层空间,并无明确的外部边界。其中气体的重量约为5000万亿吨,约为海洋重量的0.0003%,因此大气所能承受的污染远比海洋少。空气由数千种气体组成,但以其中两种为主:氮(78%)和氧(21%)。在其悠久的历史当中,大气的化学成分会产生变化。在地球出现植物之前,氧气的含量并不高。但自人类出现后直到近代,这些改变看来实在微不足道。

大气圈是一个动态的范围。它是一个因气压不平均所造成的旋涡,最终则形成气温不平均。在大气圈10千米内,也就是相当于圣母峰的高度,有每日、每季及每年的周期,还有一些为期较长且更不规则的周期。这就是为何气候会如此复杂。大气除了四处扰动,同时也会与土壤、水及生物交换热量、湿度与气体。因此最低海拔地区的生命最为活跃。除了最重要的阳光接收与反射,大气最外层几乎不会与外层空间进行交换,而且这方面相对来说较为稳定。因此,几乎所有影响人类历史的事物,都发生在低海拔地区。[3]

对于大部分人来说,大气圈似乎是无边无际的。但我们无须对那5000万亿吨的氮和氧做任何事情,就可以从根本上改变地球的状况。只要更动主要微量气体的浓度就可以了。现代史上最重要的三种微量气体是二氧化碳、臭氧及二氧化硫。

1.目前二氧化碳浓度约为360ppm(ppm浓度是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比表示的浓度,也称百万分比浓度)。它是“温室气体”的一种,会阻挡太阳光从地表反射,进而造成地球升温。如果完全没有或减少温室气体,地球的温度将会下降大约33摄氏度,成为冰冻且无生命的状态。人为二氧化碳的来源,包括燃烧化石燃料及砍伐森林。

2.臭氧也是温室气体的一种。它是都市空气污染的成分之一,是低海拔地区不受欢迎的一种污染源。但在大气圈里,臭氧会吸收来自太阳的紫外线,保护地球生物不致受到潜在的伤害。臭氧层在低海拔被视为污染物,浓度为1~15/10亿(ppb,1/10亿),但在大气圈浓度达500~1000ppb。

3.二氧化硫是酸雨的主要成分,会伤害森林、水中生物并侵蚀金属及岩石。它的浓度鲜少超过50ppb。人为二氧化硫的来源,主要包括燃烧化石燃料,以及提炼金属矿砂。

其他重要的微量气体包括甲烷、氯氟碳化合物(CFC)及两种氧化氮。这些气体的部分相关特性请见表2.1,供读者参考。

表2.1 20世纪史上部分重要微量气体

数据源:Graedel and Crutzen 1989;Salstein 1995

注a:人为排放数据,为截至大约1900年其占所有排放量(人为加上自然)百分比。

注b:某些微量气体具有全球重要性,而其他只对地方或区域有影响,是因为它们“滞留时间”不同。停留在大气中平均时间很短的气体不会扩散到全球各地,而停留较久的就会。不同气体的滞留时间各异,从几天(二氧化硫)到一个世纪以上(二氧化碳、氧化亚氮、氯氟碳化合物)。

注c:对流层臭氧的浓度数据只限于西欧。

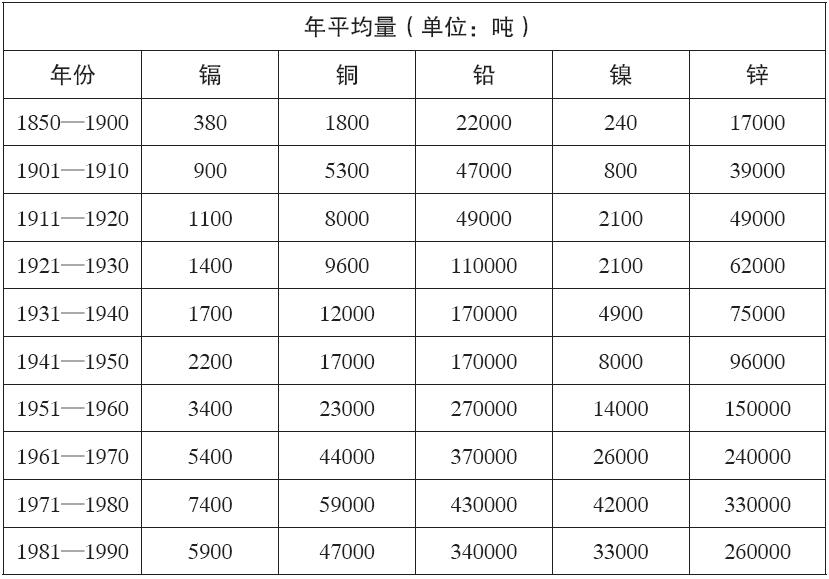

在20世纪,人类的行为使更多气体进入大气圈。燃烧化石燃料、金属冶炼以及焚化废弃物,将数千吨可能有毒的金属像尘埃一样释放到空中。其中有些无可避免地进入了食物链,危害了鱼类、水獭、鳄鱼、貂、浣熊和老鹰等生物。人类健康也因为主要来自汽车废气的铅排放而受害。有关现代各时期金属排放历史演进的估计数据,请见表2.2。铅排放的数据反映了1920年后汽车盛行的趋势,而镍排放的增加,则与20世纪30年代以降军备工业的兴起有关。然而另一项值得注意的特征是,拜1980年后环保意识及法规,还有最新科技及效率提升所赐,金属排放量已普遍呈现下滑趋势。[4]

表2.2 1850—1990年全球排放到大气圈的金属含量

数据源:Nriagu 1994

1900年之前的空气污染

在人类历史的大部分时间里,我们所制造的空气污染只能算是些许尘埃。接着在50万年前人类驾驭了火,点亮了地球景观,也将其他气体释放到大气圈中。尽管我们对火如此投入,但对大气的影响仍然有限。大气仍由千万亿微生物稳定的作用及偶尔出现的大规模火山爆发等自然过程所支配。

当人类占据洞穴,开始燃烧薪柴取暖煮食,室内污染就此开始。几千年前人类居住过的洞穴,壁面都因烟雾堆积而染色,当时穴居人应该因为暴露在烟雾中而饱受肺部与眼部疾病困扰。旧石器时代木乃伊的共通点就是染黑的肺部。人类开始建造住所后,通常还是无法解决通风问题,(或许是因为要驱赶蚊虫)只好住在一片室内烟雾中。[5]当时一些因污染所造成的健康影响,数千年后仍如影随形。

只有城市会造成后果严重的户外空气污染。早期的城市和现代一样,会因为腐烂的肉类、食物和粪便而散发出刺鼻的气味。被臭味笼罩的城市因为无法清理这些令人不快的气味源头,可能变得令人无法忍受。古埃及文献记载了一个实例:赫尔墨波利斯(Hermopolis)的居民因为受不了城内的气味,宁愿向围城的努比亚(Nubia)人投降。[6]古代的都市烟雾甚至染黑了大理石,不但让罗马诗人贺拉斯(Horace)这样的古典作家们抓狂,古代犹太人也因此制定大量相关法律。[7]初期空气污染史乃以烟雾和煤烟为主,而非微量气体。

古代冶金术带来了新的污染物,其中有些会在海洋与各大陆之间漂浮,这是区域性污染的首例。在古代的地中海地区,采矿与冶金在经济生活中扮演了重要角色。根据色诺芬和卢克莱修的说法,来自阿提卡地区银矿的有毒气体损害了人类健康。[8]铜与铅是主要的金属污染物。在罗马时期,瑞典、瑞士的沼泽以及格陵兰的冰核(ice core)都有可观的铅沉积物,约为背景比较值的10倍。检验格陵兰的冰层后发现,工业革命前铜排放到大气圈中的有毒气体数量曾两度上扬,一次是古地中海区引进钱币铸造之后,另一次则是中国宋朝年间(960—1279)经济市场化加强导致铜产量飙升。低效率的冶金技术,会让高达15%的溶解铜有毒气体进入空气中。尽管当时铜产量不到现代水平的1%,罗马与宋朝时代铜的有毒气体总排放量,约为20世纪90年代的1/10。区域性(其实占了地球一半)的空气污染约有2500年的历史,至少就铜的有毒气体排放量而言,1875年以前的严重程度均不亚于古罗马与宋朝时代。[9]都市的空气污染随都市规模与人口密度而有所不同,端看当地的工业活动,特别是燃料的使用。由于公元1000年后中国、地中海盆地及西非加速都市化,大量人口居住在烟雾与煤烟当中。哲学家兼物理学家迈蒙尼德(Maimonides,1135—1204)曾游历从科尔多瓦(Córdoba)到开罗等诸多城市,他发现都会的空气“停滞、污浊、厚重且雾茫茫”,并且认为这会使都市居民“理解力迟钝、智力不足及记忆缺陷”。[10]

运输不便也限制了都会空气污染的程度:大部分需要燃烧的工业,例如瓷砖、玻璃、陶器、砖窑与冶铁,都设立在靠近森林的地方,因为大量运输燃料通常代价昂贵。因此大部分的工业污染只会弄脏人迹罕至地区的空气。[11]海港城市有时会出现例外,因为可通过船只以更低廉的价格运送木材或木炭。因此,威尼斯才能靠外地的木料供给,长期维持玻璃制造工业。中国的城市也曾因为水路运输系统发达而经历过严重污染,例如宋朝的首都开封。[12]但多数都会空气污染主要源自粪便或木头等家用燃料,有时还有无烟的木炭。

缺乏薪柴的海港城市,可改用煤炭作为家用燃料。13世纪的伦敦就少量改用煤炭,16世纪比例更高,将当地的空气污染史带入新的一页。家用煤炭让17世纪的伦敦空气一片煤烟,好似人间地狱,天色雾蒙蒙有如身处火山中——致命的烟雾侵蚀铁,损害所有会活动的物体,所到之处都覆盖上煤烟;损害居民肺部其致命程度之深,几乎没人能逃过咳嗽与肺病之苦。[13]

接下来的几个世纪里,由于人口增长造成炉床及烟囱数量增加,伦敦的空气质量仍然未见好转。英国诗人雪莱记录了这个有如炼狱的景象:

伦敦有如地狱,

一个人口稠密又烟雾弥漫的城市。[14]

同时期的诗人罗伯特·骚塞(Robert Southey)也不喜欢伦敦的空气,因而在1808年的诗作中将之描述成“沼泽雾气、炊烟、煤烟和碎马粪的混合物”。[15]

1780年后煤炭崛起成为工业革命的主要燃料,污染的天空开始在英国其他地区萌芽,最后甚至向外扩大。1870年英国约有10万台以煤发动的蒸汽机,不断喷出烟雾及二氧化硫。[16]英格兰中部成了著名的“黑乡”(Black Country)。韦尔斯的斯旺西(Swansea)谷区铜冶炼工业产生的酸雨,破坏了植物生态。居民也深受其害:维多利亚时代英国有将近1/4的人口死亡与肺部疾病有关,大部分为支气管炎与肺结核,而这些疾病多半因为以微粒为主的空气污染而加剧,有时正是因为空气污染而染病。空气污染在维多利亚时代夺去英国人性命的数量,粗估约为20世纪90年代全球平均数字的4~7倍。[17]

1900年以来的空气污染

20世纪空气污染史有黑暗面也有光明面。现代空气污染诸多原因当中,最重要的当属燃烧化石燃料。在1900年,空气污染多由燃烧煤炭所造成,让天空中充满了烟雾、煤烟、二氧化硫与各种气味难闻的物质。煤造成的污染来自工厂烟囱及家用烟囱。自20世纪60年代以来,汽车尾气管挑战了工厂烟囱及家用烟囱的地位,到了1990年,道路交通已成为“全球最大的单一空气污染来源”。[18]污染的历史与工业化及汽车普及的历史亦步亦趋。

以燃煤为主的工业化从英国开始向外扩张,也随之带来空气污染。19世纪末第二次工业革命确立,并以钢、铁及化学物为主,还有取之不尽的煤炭。烟囱工业在欧洲成功崛起,其中尤以比利时与德国最盛;美国则有宾夕法尼亚州及俄亥俄州;沙皇时代的俄国以乌克兰为最;日本则为大阪附近。1800—1920年,以燃煤为主的工业也在印度、南非、澳大利亚等面积较小的孤立地区开始发展。20世纪10年代和20年代,北美与欧洲城市开始出现靠燃煤发电的输电网。在这些地方,烟雾、煤烟和二氧化硫笼罩了工业地区。[19]

许多人对此表示反感,尤其是负责操持家务和清洗床单的女性,[20]但随着空气污染带来的繁荣景气,即便引发反对声浪还是相当值得。匹兹堡地方政府要员及产业工会会员、德国工业领袖,还有俄国大臣,都认为不断冒烟的工业烟囱是进步、繁荣与权力的象征。正如芝加哥商人伦德(W.P.Rend)在1892年所言:“烟雾是工业祭坛上所焚烧的香。这在我看来很美。它代表人类正在改变大自然力量的潜力,让人类生活更为舒适。”[21]日本第一个大型钢铁城八幡,也在市歌中表达了同样的看法:

滚滚烟雾弥漫天际

我们的钢铁厂,雄伟无人能比

八幡啊八幡,我们的城市![22]

以燃煤为主的工业化脚步,一直持续到1920年。这股趋势在欧洲及北美继续发展,但其他地方的成长更快。1929年之后苏联实施第一个五年计划,工业化因此以惊人速度迈进。斯大林巩固对东欧的掌控之后(1946—1948年),高度能源与污染密集的苏维埃式工业,在1948年到大约1970年扩散至波兰、捷克与匈牙利,同时也将触角伸至西伯利亚领土。日本约在1950年再度展开工业化,虽对石油依赖加深,但仍以煤为主。20世纪60年代与70年代,钢铁、造船、化学及其他高耗能的产业也在东亚其他地方崛起,尤其是韩国、中国台湾、马来西亚以及1978年后的中国大陆。在1980年前,上述地区可以说完全不重视空气污染管制。[23]

家用炉床及鼓风炉也都烧煤。随着都市人口增长,越来越多的人需要运输方便的燃料来取暖及煮食。都会家庭因为住处不易取得薪柴而选择燃煤,所以越来越多的城市步伦敦的后尘,以煤炭作为主要的家用燃料。西欧与北美东部城市也在1850年后开始转向煤炭。1890年后则轮到中国与美国中西部城市。[24]家用炉床通常燃烧效率极差,不但烟囱中有大量煤烟与烟雾,也会排放到安装有暖气的房屋里面。同时在工业与家用上使用煤炭,造就了污染严重的煤炭城市,比如伦敦、匹兹堡及大阪。

20世纪地方及区域空气污染背后第二只主要推手就是汽车。尾气管排放出各种污染物,其中有些会与阳光作用产生烟雾,有些则会使酸雨加剧,1921年之后甚至产生铅。[25]汽车普及的过程中曾三度出现铅数量大幅上扬。第一次发生在20世纪20年代的美国,当时由于装配生产线的新科技,让数百万美国人买得起汽车。一直到1950年,美国开车人口仍占全球半数以上。汽车也在西欧变得相当普遍(1950—1975)。以日本为首的东亚汽车普及化则仍在进行当中(1960年迄今)。1997年中国仅有200万辆汽车。全球机动车总数量在1910年不到100万,在1930年达到约5000万,到了1955年便超越了1亿辆,1985年更达到5亿辆。1995年全球共有7.77亿辆小汽车、卡车及摩托车。[26]除此之外,人们开车的次数也日渐增加。在美国,汽车行驶总里程数在1950—1990年增长4倍(达1.9万亿英里)。所幸20世纪70年代汽车燃料效率提升,新科技也有助于降低尾气的排放量,[27]一氧化碳与铅的排放量大幅下降。但汽车仍继续排放其他污染物,举例来说,大气中多出的二氧化碳中即有5%来自汽车。[28]

20世纪工业化与汽车普及快速发展,空气污染总量却可能没有同步恶化。特别是在1945—1980年,许多城市大幅改善了空气质量。这其中有三重原因:经济、政治与地理。

首先是经济因素。1920年后全球燃料组合变得比较干净。石油在许多应用中均取代煤炭(以英联邦皇家海军为其中首项大宗),而这股风潮始于1910年,到1950年后更是明显。这主要源于价格因素:美洲与中东开发出大型油气田,加上油管与超大油轮等基础建设,价格在1945—1973年开始下滑。至于家用暖气、发电等其他用途,石油与天然气也取代了煤炭。另一个较不重要的因素是水力发电、核能等其他形式的商用能源崛起,进一步降低了煤炭的重要性。这股因为价格而带动燃料价格下滑的趋势,降低了来自工厂及家用烟囱的污染物,但并没有减少来自汽车尾气管的废气。

其次,污染在政治上所引发的反弹也收到效果。公民针对工业污染所发动的零星抗议是全球各地工业化的一部分,但在20世纪40年代以前,这对减少污染成效不大。圣路易斯市在1940年成为第一个成功采用降低空气污染政策与技术的城市,这一做法在第二次世界大战后迅速普及。政治压力主要通过立法与新科技抑制了污染,而这股风潮主要发生在1966年后的美国、1970年以后的西欧与日本、1980年以后的韩国,还有1990年之后的东欧。通过政治减少空气污染,影响的范围包括工业烟囱、家用烟囱及汽车尾气管。

最后,地理方面的变化也减少了污染对人类的影响,甚至减少了污染总量。长久以来集中在少数邻近煤矿与铁矿地区[例如美国宾州西部或德国鲁尔(Ruhr)地区]的能源密集产业,在1960年后逐渐扩散到世界各地。除此之外,这些产业开始从城市外迁至工业区或“绿化区”(greenfield),这样污染所能影响的人数较少。当然,迁厂并不能降低整体污染水平,而且会对过去污染所未及的生态产生危害。只有从人类、特别是城市居民的角度来看,才会觉得污染降低了。[29]经济、政治及地理的变革结合之下,为空气污染这片乌云带来了一丝希望。

某些案例降低铅排放的成效相当惊人。1921年,化学工程师托马斯·米奇利(Thomas Midgley,第3章将有更详细的介绍)发现把铅加入汽油能提高燃烧效率,防止发动机敲缸。两年后,被第一家销售商称为“上帝的礼物”的含铅汽油在俄亥俄州达顿(Dayton)上市。在接下来的半个世纪里,汽车大约消耗了25万亿兆公升(约合6万亿加仑)的含铅汽油,其中1/3出自美国。尽管1920年起舆论表示关心,政府也开始调查,但通用汽车与杜邦[DuPont,旗下合资子公司生产四乙铅(tetraethyl lead)]仍设法阻挠,因此美国直到20世纪70年代才针对汽油添加铅制定法规。但医学研究早就显示,多数美国人血液铅含量升高,而且这些铅都是来自汽油。类似的发现引发苏联在1967年于大都市禁止含铅汽油,对苏联来说是少见的在环保方面领先全球的做法。[30]1970年美国下令,1975年前加油站必须出售低铅汽油。日本企业率先针对美国这项法令而调整业务,从1972年起将汽车发动机改为适用低铅汽油。日本在1987年禁止含铅汽油。[31]因为相关制造商提出诉讼而延误,美国在20世纪70年代末期才渐渐禁用含铅汽油。西欧在20世纪80年代末期也遵循此一做法,其他国家则要到20世纪90年代。

1977—1994年,美国空气中的铅浓度减少了大约95%。通过检验很快就发现美国儿童血液中铅浓度大幅降低。历来测得最高的空气中铅浓度并非来自美国,而是20世纪80年代的曼谷、雅加达与墨西哥市。非洲与中国因为直到20世纪90年代末仍在使用含铅汽油,都市儿童血液中铅浓度足以造成各种健康问题。[32]全球大气中铅污染浓度下降的速度,则落后于美国及日本。

1945年后,富国大幅降低了都会中的煤炭烟雾、煤烟和灰尘;1975年后,二氧化硫、一氧化碳与部分其他污染物也都适度减少。这是因为从用煤转为使用石油(约在1920—1970年),以及节能防污等相关法规(主要在1970年之后)。20世纪初期在苏格兰工业之都格拉斯哥,污染烟雾严重时报社编辑甚至必须为讣闻版预留版面。直到1950年,格拉斯哥人每年仍吸入大约两磅的煤烟。但到了1990年,格拉斯哥已将黑烟、煤烟与二氧化硫污染降低了70%~95%,几个其他煤炭城市也创下类似佳绩。虽是一大成就,这一线曙光仍只局限在北美、西欧、澳大利亚、大洋洲及日本等地20个富国,只占全人类的1/8。[33]

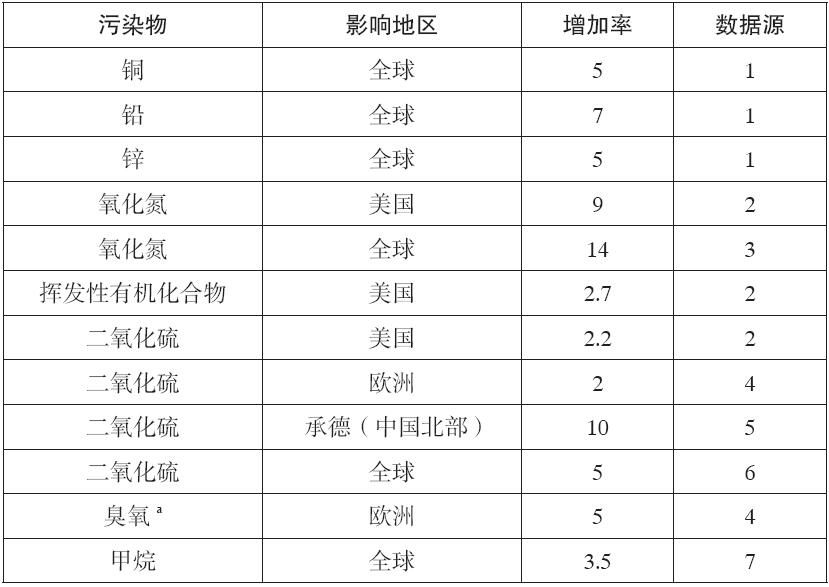

测量污染的方法充满地雷。忽略重要的警告,我估计20世纪90年代全球地方与区域空气污染物排放量约为1900年的5倍。[34]在西方与日本,20世纪60年代末期之后空气污染水平开始下降(黑烟则于20世纪40年代之后)。过去一个世纪里这些国家是全球空气污染的大宗,1950年之后则改为东欧,1970年之后是东亚及比重较低的拉丁美洲,因此20世纪末全球空气污染仍持续加重。表2.3包含了这项粗略估计所根据的部分数据。

表2.3 20世纪部分空气污染物排放率(仅限于人为来源,1900—1990年)

数据源:(1)Nriagu 1996;(2)USEPA 1995;(3)Smil 1990;(4)Graedel and Crutzen 1990;(5)Jiang 1996;(6)Husar and Husar 1990;RIVM 1997和UNEP 1997:225;以及(7)Stern and Kaufman 1996

注a:指对流层臭氧。Graedel and Crutzen 1989认为1890—1989年欧洲增加了2~4倍。

煤炭城市

有两个极度依赖煤炭的城市后来戒掉了这种燃料,就是一度被称为“雾都”(Big Smoke)的伦敦,以及绰号“烟雾之城”(Smoke City)的匹兹堡。[35]

伦敦空气污染的历史极长,甚至可回溯到13世纪燃煤首度在伦敦家庭间普及。伦敦向来以雾著名,一部分就是因为燃煤烟尘所造成。1952年12月4—10日的一周期间,伦敦发生了全球纪录中最严重的空气污染灾难,造成4000人提早死亡。图为河岸街(the Strand)街景,中午时分即为硫黄烟雾笼罩。几年之内,伦敦大部分燃料都改为石油

伦敦 伦敦是维多利亚时代末期全球最大的城市(1900年人口660万),这个不断向外扩张的大都会里有数十万个烟囱、数千台蒸汽机,全部都烧煤炭。当时无人仔细监控空气污染,但从伦敦降雾(污染为部分原因)的频率来判断,1870—1900年的空气质量应该是最恶劣的。1873年的一场雾让人看不清前方路面,有些人因此误坠泰晤士河。这一期间有几千人因伦敦的雾而早逝,仅1879—1880年冬天就有约3000人,大多是因为肺部状况恶化。虽然1892—1948年并无因降雾致死的记录,但1909年格拉斯哥却有一场雾造成1063人死亡,此外1930年比利时列日附近河谷,则在数日内有70~100人死于严重污染。[36]减少黑烟的行动在伦敦有所进展,直到1950年都一直是反污染行动的焦点。伦敦都会区不断扩张,加上工业燃烧效率提高,均有助于分散及控制污染。但改革者不去碰触燃煤的家用炉床,因为它对于1950年前英国人的重要性,就好比汽车之于现代美国人。1945年,部分政府机关试图趁战后伦敦重建之际,建构一个无烟城市,乔治·奥威尔却以热切的形容词为炭火辩护,说它是生而自由的英国人与生俱来的权利。

1952年12月4—10日一场大雾夺走伦敦4000人性命,煤炭这种燃料因此步入绝路。严寒气候加上空气停滞,有上百万烟囱的黑烟盘绕在伦敦街道上方达一周之久,能见度几乎等于零。连健康的人都呼吸不顺,肺部有病的人常感觉命在旦夕。在20世纪,只有1918年一场流感疫情带走的人命数量可堪比拟。公众的抗议引发政府调查,最后造就了1956年的《清洁空气法》(Clean Air Act),大力规范家用煤炭黑烟。这使伦敦逐渐转向瓦斯与电热。伦敦断了对煤炭的依赖后,1956年以后几乎没有黑烟问题。当地的硫排放尽管到1972年才加以规范,也降低了90%(1962—1988年),主要是因为改用其他燃料。20世纪60年代后,伦敦空气质量受到汽车尾气的影响远超过烟囱排放。讽刺的是,20世纪50年代中期后变得干净的空气,使得更多阳光能够射进城市街道,与汽车尾气排放交互作用后形成光化学烟雾。伦敦人对开车权利的感情,不亚于奥威尔对煤炭炉火的感情。[37]

匹兹堡 1850—1900年,美国许多城市根据煤炭来打造能源系统。圣路易斯及芝加哥利用南伊利诺伊州的烟煤(bituminous coal),匹兹堡及辛辛那提则仰赖宾州西部矿藏。这些城市都有污染问题,自1868年起便开始制定降低烟雾法令。但这些措施仍无法满足需要,1940年以前每个地方仍为烟雾及硫污染所苦。1861年丽贝卡·哈丁·戴维斯(Rebecca Harding Davis)在其短篇小说《炼铁厂人生》(Life in the IronMills)一开头便写道:

阴暗多云的一天:你知道炼铁城市是什么样子吗?天还没亮天空就往下沉,污浊、无力且纹丝不动。这座城的特色就是黑烟。它会突然从炼铁厂的大型烟囱中缓缓冒出,然后落在泥泞街道上黑漆漆、黏糊糊的水坑中。码头上的黑烟、小艇上的黑烟、黄色河水中的黑烟,房屋门面、两株凋零的白杨木,还有过往行人的脸上,都黏着一层油腻的煤烟。[38]

这段描述反映了戴维斯在西弗吉尼亚州惠灵(Wheeling)所度过的年轻岁月。1919年记者沃尔多·弗兰克(Waldo Frank)这样描述芝加哥:“充满煤烟的天空不断下沉。天空就像一块污渍:空气中满是流动的油脂与黑烟。这片脏污的落尘覆盖了草原,像黑色的降雪,一场不停息的风暴。”[39]惠灵、芝加哥,还有其间众多工业城市,数十年间都因为煤炭黑烟而窒息。匹兹堡则是其中最严重者。

匹兹堡在1758年首度采用煤炭,当时它只是英国人在美洲殖民地屯垦区边缘的一个小型要塞。丰沛的煤炭供给让人舍木材而选择煤炭。南北战争结束时(1865年),美国有半数的玻璃与四成的铁来自匹兹堡地区的阿列格尼(Allegheny)。1866年有人造访当地看到黑烟后,形容这个拥有10万人口的城市是“一个掀了盖的地狱”。[40]接下来第二次工业革命降临匹兹堡,钢铁业也就此起飞。1884年,这座人口30万的城市共耗掉300万吨的煤,相当于全国的5%。1887—1891年的四年间,来自阿巴拉契亚山脉的天然气一度使得匹兹堡用煤量下降,当地天空也干净起来。但天然气供给用罄后再度恢复用煤,钢铁业兴盛的匹兹堡也随之扩张,黑烟再度死灰复燃。即使像安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)这个因经营燃煤钢铁厂而成为全球顶尖富豪的人,也曾在1898年抱怨黑烟。降低黑烟的法令效果不彰。从19世纪90年代到20世纪40年代初,匹兹堡成了一座加盖密封的地狱。

著名工业家安德鲁·卡内基也曾抱怨匹兹堡空气污染状况,但他的钢铁王国也是造成当地烟尘与二氧化硫的部分原因。图中为卡内基位于宾夕法尼亚州布拉多克的钢铁厂,靠近匹兹堡,莫纳戈赫拉河上。本图约摄于1905年

对于匹兹堡的空气而言,战争同时是地狱也是救赎。1940年及1941年,在军方命令下钢铁产量大增,而且不论老旧或效率太低,所有堪用设备均须上阵,一开始便让匹兹堡的黑烟与污染问题雪上加霜。但1940年圣路易在工程师、市民及政府通力合作下制定出有效黑烟防制法的前例,匹兹堡也起而仿效。[41]1941年底当地通过类似法令。战争期间暂停实施,在煤炭利益团体、矿工联合会和铁路业者的反对下,法令仍于1946年从工厂开始实施,1947年则扩及家庭。匹兹堡改用比较干净的无烟煤、石油及以管道自得州输入的天然气。蒸汽火车头与内河船只也都改用电力或柴油。到了1953年,匹兹堡的空气比南北战争后任何时期都要干净,可能除了1887年与1891年以外。[42]20世纪50年代与60年代,匹兹堡的空气因为严格法令及更有效率的燃料使用而持续改善。接着在20世纪70年代中期过后钢铁业垮台,造成工厂关闭且人口下滑,而匹兹堡也不再是顶尖的制造业重镇,因此空气越来越干净。1985年,有份周刊还评定匹兹堡为美国最宜居的城市。

1948年10月底,距离匹兹堡不远的宾州多诺拉(Donora)有20人因当地钢铁厂与锌熔炉所造成的严重空气污染而死亡。图为美国钢铁及电缆公司炼锌厂,直到1956年关厂前为多诺拉最大雇主。这家公司被控告索赔时,仍坚持烟雾是“天灾”。多诺拉是少数几个汽车有时会因为缺氧而熄火的城市之一,但到了20世纪50年代初期,当地及匹兹堡邻近地区致力于降低空气污染的努力,终于开始见到效果

正如伦敦、匹兹堡和其他工业城市,纽约直到1949年仍在使用煤炭,市内有数千座家用与工业用烟囱。图为帝国大厦顶楼东南方的景观。1970年纽约也追随圣路易斯和匹兹堡,开始停止使用煤炭作为燃料,纽约人的呼吸也较为顺畅

伦敦与匹兹堡都经历过1900年或1930年当时居民所无法想象的转型。两者的转变约发生在同期,部分出于巧合但并不尽然。两地的转型都必须有替代燃料,这样才能造就清洁的能源系统而无须在经济上有所牺牲。转变过程中当然有人受害——煤炭货运工、烟囱清洁工、洗衣业者,却也造福了油管安装工人、电工及电器销售员。都会能源系统发生如此变革的数十年后,煤炭工业仍在英国与美国宾州存活了下来。两地都是因为分散化有利转型,也就是汽车普及后人口移至郊区。尽管整个集合城市区域并未大幅改变,但两个城市的人口都渐渐流失:伦敦人口高峰出现在1940年,匹兹堡则于1950年达到高点。美国与西欧数十个煤炭城市都依循着类似模式,数千万都市居民的生活因此得以改善。[43]

烟雾城市

“烟雾”(Smog)是在1905年由伦敦一名医生首创的名词,指黑烟(smoke)加上雾(fog),后来泛指任何由污染所引起的霾害,特别是阳光与氧化氮或碳氢化合物的交互作用。(我将以此限定意义使用此一名词)。这些污染物,也就是烟雾的前身,主要来自汽车尾气。但它们也可能来自燃烧生物量或工业燃烧。在阳光下这可能产生臭氧,也就是烟雾中最麻烦的成分。烟雾会造成人类眼部不适及肺部问题,也会损害植物。

地理因素对烟雾的形成也相当重要。它只会在日照充裕的地方产生,如有地形与风向配合使得污染物无法扩散,则情况更为严重。因此,阳光充足且四周有山的盆地城市最容易产生烟雾。墨西哥市就完全符合这些条件。其次为只符合地理标准的圣地亚哥、洛杉矶、雅典、德黑兰、成都和首尔。

洛杉矶 洛杉矶的光化学烟雾(photochemical smog),让人类在20世纪40年代初开始意识到这个问题。第二次世界大战期间,严重烟雾被误认为是日本发动的毒气攻击;不久之后,烟雾成了雷蒙德·钱德勒(Raymond Chandler)笔下小说等洛杉矶文学中经常出现的特色。[44]自此之后,这就成了南加州最热门的申诉原因及政治议题。

在1966年之前,也就是大约在本图拍摄期间,洛杉矶的烟雾已经声名大噪。当年有约400万辆汽车,排出的废气污染了洛杉矶,影响大约上千万居民。洛杉矶是世上第一个有着大量汽车与充足日照的城市,烟雾也因此不断出现。自20世纪60年代起各界便合力控制烟雾,但效果有限。洛杉矶可说是专门为了开车而设计的城市,一般居民没有汽车根本活不下去

当地的地形与历史共同造就了这个问题。洛杉矶是一块小型的海岸平原,三面环山。这里每天都有海风吹拂,常会将前一天的污染吹回市区内,且经常出现逆温现象(thermal inversion),让污染无法向高空扩散。[45]如果不是化石燃料时代廉价能源的特色,美国西南部就不会出现大都市或烟雾的问题。廉价的能源及水源,让大洛杉矶地区人口从1900年的10万增至1930年的140万,1960年又上升至600万。[46]建设于1920年后的美国城市,都是因为汽车大量普及而兴起,其中尤以占地广大、公路密布的洛杉矶为甚。20世纪40年代,洛杉矶就像其他几个美国城市,开始拆除大众火车系统好让位给汽车。洛杉矶的汽车数量在1950—1990年增加了4倍(达1100万辆)。洛杉矶这个为了汽车而打造的城市,成了最适合制造烟雾的场地。

烟雾在20世纪40年代成为政治议题。《洛杉矶时报》请圣路易斯反烟雾活动主帅雷蒙德·塔克(Raymond Tucker),针对空气污染问题发动媒体攻势。1947年洛杉矶成立空气质量委员会,开始规范炼油厂、工厂,最后甚至扩及汽车。到了60年代,上千万居民一年当中受烟雾困扰的时间至少有好几百天,阻碍了至少80公里(50英里)范围内的树木生长。20世纪70年代初期法规更为严格,尽管汽车数量增加,洛杉矶盆地的臭氧与烟雾因此减少了大约一半。不过在1976年,四天之中仍有三天的空气质量达到官方所设定的危害健康水平。在20世纪90年代,洛杉矶烟雾对健康仍是一大危害,成为美国最严重的都会空气污染问题。[47]

雅典 雅典城建于汽车问世之前2500年。但当地还是有很严重的空气污染问题,数十年来雅典人称之为to nephos(希腊语中“云”的意思)。这个城市三面环山,另一面则靠海。春秋时节常见逆温现象。和洛杉矶一样,雅典也有适合烟雾形成的晴朗气候。

1834年雅典成为希腊首都后,逐渐发展为现代城市。1830—1920年人口从1.5万增长到50万,接着因为希腊在安纳托利亚(Anatolia)军事行动失利后难民涌入,雅典人口因此倍增。20世纪60年代初人口达200万,在1980年突破300万时,海洋与山区之间的所有土地都住满了人,占全国人口的1/3。

大雅典地区素为希腊工业重镇,特别是在比雷埃夫斯(Piraeus)附近。涂料、纸类、化学、制革、钢铁、造船等众多工业,1960年以前占希腊工业半数比重的工业都挤在这一首都地区。多数工厂规模不大,未登记注册且能源效率低。凭借着雅典西区燃烧化石燃料产生动力的发电厂,1950年后电气化出现倍数增长。[48]

家用暖气也是造成污染的来源之一。1920年雅典人仍以烧柴与木炭为主,但后来逐渐仰赖进口煤炭,直到1931年爆发经济大萧条。后来又有第二次世界大战及希腊内战(1940—1949年)搅局,希腊人才改以进口石油及本地产褐煤(lignite,一种相当肮脏的煤)作为主要能源。[49]在1965年以前,工业与家用烟囱为雅典污染的最大来源,以黑烟及二氧化硫为主要污染物。但这还不是最糟糕的时代。

1955年后汽车大举入侵雅典。雅典的地铁(为全球最早的地铁之一)直到1997年都只行驶一线:因为对大部分的雅典人来说,没有交通工具比得上地面运输。1965年当地有十万辆汽车,到1983年达到百万。由于希腊人不常换车,当地车辆多半是老爷车,在雅典明亮的阳光下排放出特殊的烟雾成分。[50]由于都会增长超过预期,造就了有如迷宫的街道模式,交通因此经常堵塞。午睡的传统代表雅典每天有四次交通高峰。1975年,不管任何时段,雅典街上的汽车多半停在空挡,发动机空转等待交通净空。20世纪90年代末期,雅典公交车(多半进口自东欧)成了恶名昭彰的污染来源。种种情况都让每辆汽车的平均废气排放量达到最高。

至少从20世纪30年代起,[51]雅典偶尔会有霾害阻绝能见度的现象,但“to nephos”只出现在20世纪70年代。烟雾及二氧化硫含量确实在1977年后下滑,相关规范造成了不小的政治挑战。但烟雾的问题仍旧存在,而且1975年后雅典经济景气大好,以致多数家庭有意购车,问题因此加剧。最惨的一次发生在1987年一波热浪来袭,死亡人数因此增加约2000人。20世纪80年代末的臭氧含量,是1900—1940年的两倍。[52]控制汽车数量成了比抑制烟雾与硫排放更为严峻的政治挑战。

To nephos在1981年大选期间成为希腊政治议题,当时社会主义党派(PASOK)竟承诺要在三年内根除空气污染问题,希望借此骗取选票(仅占雅典选区一小部分)。社会主义党获胜后限制工业燃料使用(1982年)、引进低铅汽油(1983年),并制定法令规定依车牌号码奇数或偶数排序,每隔一天才能开车进入市中心(1983年)。[53]富有的雅典人以购买第二辆车来应对。20世纪90年代初开始检查排放量。一连串措施仍嫌不足,部分原因是雅典地理条件不佳,另一方面是因为反污染规定执行不力。[54]到了20世纪90年代初期,雅典的烟雾是洛杉矶的2~6倍。[55]

洛杉矶、雅典或其他地方的都会烟雾问题迟迟无法解决,是因为多数市民宁愿开着车吸入烟雾,也不愿限制开车而享受较少的烟雾。这个问题之所以挥之不去,也由于居民在以下两方面选择不多:当地公共运输系统不佳,汽车发动机技术也还不完善。

超大城市

1950年之后,在农村人口外移及都市自然的人口增长两项因素结合下,造就了人类体验全新的一章。在1950年,全球只有三个大型都会区人口接近(或超过)千万:伦敦、纽约及东京横滨地区。到了1997年有20个城市人口超过千万,大部分属于法规不明、政治不稳且公共财政经费不足的社会。都会发展的速度超过基础建设。在这种状况下污染相当难以控制。

墨西哥市 阿兹特克人在1325年选择了特诺奇蒂特兰(Tenochtitlán)这个雄伟的城市作为首都,但这个决定却害惨了他们的后代。[56]从空气污染的观点来看,墨西哥市地处边缘陡峭的盆地,在地形上就是一个错误。每年11月到次年5月期间,约有50%~80%的日子会出现逆温现象。由于海拔超过2200米,汽车行驶的效率不佳,因而产生更多污染物,而且因为氧气稀薄,也加剧了臭氧与一氧化碳对健康的负面影响。当地阳光充足也有利烟雾产生。

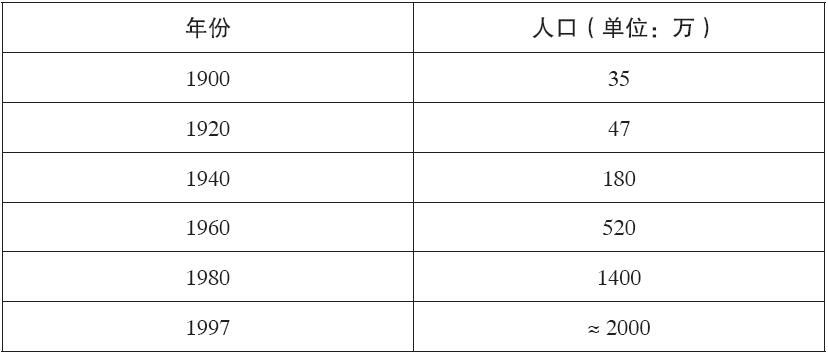

有很长一段期间这些都不是问题。1803年,当地空气的清洁度让德国科学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)印象深刻,之后一个半世纪也维持如此罕见的纯净空气。[57]1900年墨西哥市有35万居民,比匹兹堡少了很多。从表2.4可看出,20世纪当地人口增长了6倍。

表2.4 墨西哥市人口(1900—1997年)

数据源:Ezcurra 1990b;Mitchell 1993a

墨西哥市也经历工业化,1930年当地占全国工业比重的7%,到了1980年已超过30%。人口的增长与工业的发展,反映出墨西哥革命(1910—1920年)后领导阶层实行中央集权的野心。到1990年此地区已有3万家工厂,其中4000家燃烧的是墨西哥含硫量极高的石油燃料。[58]

墨西哥市也转向汽车运输。汽车数量从1950年大约10万辆,增加到1980年的200万辆,1994年甚至超过400万辆。20世纪80年代,墨西哥的空气污染物有85%为机动车排放尾气,其中2/3来自汽车,剩下的来自卡车与公交车。而拥有化石燃料工业的政府,多年来并不鼓励节约能源。汽油税只有日本的1/10,荷兰或意大利的1/20。

在这些因素结合下,多数观察家认定全球最严重的都会污染问题就此产生。在20世纪70年代,墨西哥市的二氧化硫浓度通常是世界卫生组织(WHO)设定标准的1~4倍,偶尔会达到“安全”浓度的10~15倍。[59]20世纪80年代只略为攀升:大量使用天然气抵消了都市成长的部分效应。从1975—1990年,尘埃与煤烟变得比世界卫生组织标准更浓上2倍,到大约3倍或6倍。[60]从1965—1985年,空气中的铅倍增至墨西哥法定上限的5倍,导致1986年引进低铅汽油。不幸的是这种新汽油所含的添加物,让臭氧的问题更加严重。

墨西哥市有市民因空气污染而哮喘,甚至死亡,[61]情况跟其他都会人口一样严重。有时学校甚至因为臭氧警报而停课。谨慎的家长会让孩子戴上医用口罩,并在污染高峰时段尽量待在室内。附近山区的植被也深受其害,影响了当地的水平衡。墨西哥市西南边杉木林的年轮显示,20世纪60年代开始当地树木生长大幅减缓;到了1993年,污染已经导致1/3的杉木死亡。1985年的一场严重污染事件中,许多鸟儿在飞往墨西哥城最大广场宪法广场(Zócalo)途中,竟纷纷坠地。[62]

墨西哥市的空气污染对策包括以下几项措施:鼓励工业外移(1978年以后)、引进低铅汽油(1986年以后)、自发性汽车检验(1988年以后)以及不久即实施的强制检验(1989年)、汽车上路限制(1991年以后)、重新造林,还有以卡通人物为主角的宣传活动,劝导小朋友节约能源及用水。即使是青苔都被列入法令保护。联合国甚至两度颁奖给墨西哥市,表彰其对抗污染的努力。

到了1990年左右,当地空气停止恶化,以某些标准而言甚至可以说有所改善。1990年之后,二氧化硫、一氧化碳及铅的浓度不再随时超标。但其他的污染物(以臭氧为主),使1991—1995年该市空气违反国际标准。[63]过快的人口增长,以及增长速度还算普通的汽车普及化,再加上阿兹特克人选择此地作为首都,还有墨西哥革命所承诺的中央集权,即使是最严苛的反污染政策都治理不了墨西哥城的空气污染。数百年的历史,不是公共政策能够轻易改变的。

加尔各答 从某些方面来说,加尔各答的空气污染是全球最为严重的。[64]它在19世纪末成为维多利亚时代的煤炭城市之一,到20世纪末更进化成一个典型的超大城市,人口(1997年约1500万)增长的速度超过基础建设与公共服务系统。1903年后当地在规范烟雾方面相当成功,但整个城市的扩张还是超过了污染控制的能力。

加尔各答人口从1900年约100万,增长到1950年逼近500万,到1980年又翻了一番。产生这些变化的主因是人口自然增加、农村人口外移,还有1947—1948年印巴分治,及1970—1971年印巴战争所带来政治暴力下的难民潮。这座城市临近西孟加拉邦煤田,1880年后成为印度一大工业城市。当地发展出许多高污染工业,包括制铁与制钢、玻璃、黄麻、化学与造纸,直到20世纪40年代仍使用孟加拉国高灰分(但低硫)的煤炭供给能源。

加尔各答在冬季月份常见风平浪静与逆温现象,因此经常造成空气停滞。18世纪到此拜访的游人已开始抱怨空气质量,但其实是通往孟加拉国煤田铁路开通(1855年)让加尔各答转型为煤炭城市。黄麻与棉花厂带头污染空气,但霾害主要还是蒸汽火车头、汽船、家用炉床与制煤造成。到了20世纪20年代,加尔各答有2500具燃煤的蒸气锅炉。气候温和时黑烟滞留不去,死亡率因而增加三倍。

管制煤炭黑烟的法令于1863年首度通过,但难以实行,直到致力改革的印度总督寇松勋爵(Lord Curzon,1859—1925年)上任才成立黑烟检查单位(1903年)。寇松向孟加拉国商会表示,黑烟“以粗俗的焦黑笔触玷污了正午的天空,让日落变成一片阴沉”。[65]在1906年到1912年,加尔各答市内竖立起无数烟囱,在肉眼可见的地面高度,黑烟因此减少大约90%。在20世纪20年代,黑烟检察单位装设了屋顶瞭望台,在工厂烟囱排出浓厚黑烟时,可通过电话告诫工厂管理人员,黑烟因此再度大幅减少。

“不论过去还是以后,世上可能没有一个工业城市的污染通知系统设计如此雄心勃勃,范围如此周详,惩罚的效果如此具有穿透力。”[66]印度殖民政府(1911年上任)独裁的权力,让推行黑烟管制比伦敦或匹兹堡更加容易,因为这些地方的煤炭相关利益团体都拥有极大的权力。寇松认为黑烟是西方文明这块招牌上的一个污点,对宣传帝国主义的好处相当不利,因此必须铲除。

随着20世纪20年代后工业黑烟排放获得控制,加尔各答有段时间终于得以喘息。但由于1950年后人口增长加速,黑烟问题死灰复燃。尽管使用的是低硫煤炭,20世纪70年代加尔各答的二氧化硫浓度仍增加了两倍以上,超过世界卫生组织标准25%。但加尔各答最严重的空气污染其实来自家用煤炭所造成的落尘与煤烟,而非二氧化硫。20世纪70年代当地的落尘与煤烟数据飙升,后来固定在世界卫生组织标准的3~10倍。1975年后,人类肺部吸进加尔各答空气,相当于每天吸一包印度制香烟。20世纪80年代,将近2/3的人口因空气污染(以微粒为主)而深受肺部疾病之苦。尽管工业使用的煤炭数量(1990年为200万吨)远远超过家用,但在家中使用煤炭对健康所造成的伤害,可能不亚于工业排放。加尔各答家家户户几乎都用煤炭煮食,女性与儿童做饭时都会吸入煤烟及灰尘,鲜少下厨的男性呼吸到的空气较为新鲜。

在1980年以前,机动车对加尔各答空气污染问题的贡献不大。1980年后,汽车数量每6年便增加一倍,在1992年达到50万辆。由于汽车排放标准不明,再加上日照充足,据估计臭氧数字也快速增长(当时并无相关数据)。在1991年之后,印度政府降低保护门槛实施经济开放,新富阶级因而在加尔各答等地蹿起,由于这些人急欲拥有私家车,汽车尾气对加尔各答空气污染的贡献也越来越大。人口增长、规范家用燃料的困难,还有无可避免的汽车普及化,让一个世纪前肆虐加尔各答的阴郁天空再度出现。

大体来说,全球各地的超大城市都会在发展期间造成空气污染问题。那些位于富有、稳定与科技先进社会中的都市,均在1970年后大幅降低污染数据。由于汽车尾气加入工业及家用烟囱成为污染来源,其他城市的状况多半更加恶化。最严重的问题发生在地理位置不佳的城市。北京、开罗与卡拉奇不但饱受沙漠尘土之苦,还有严重的人为污染源;墨西哥市与首尔则有通风不良的问题。在20世纪90年代初期,墨西哥市的空气是所有超大城市中最糟糕的。北京、上海、首尔与开罗都是亚军候选,但情况稍佳。达喀尔(孟加拉国)、拉各斯(尼日利亚)及其他几个超大城市的监控管理严重不足,以至于没人知道当地空气污染水平应如何归类。[67]

复原中的城市

尽管墨西哥市与加尔各答改善空气质量的成效有限或无法持久,但有些规模较小的城市则表现较佳。

安卡拉 20世纪20年代,安卡拉成为土耳其首都之时是个人口仅3万的静谧省城。由凯末尔所领导的土耳其革命,与墨西哥革命一样具有中央集权的倾向。从1920年到1980年,安卡拉人口每十年便翻一番。虽然地处浅型盆地且冬季常有逆温现象,但在20世纪60年代前安卡拉并无明显空气污染问题。1970年安卡拉的人口达到100万左右,废气排放开始超过门槛,主要是因为发电厂与家用褐煤的二氧化硫、黑烟与煤烟问题日益严重。1973年后油价高涨,迫使土耳其开采自有褐煤,但其中却有含量很高的硫及灰土。安卡拉成了土耳其国内空气最糟的地方。到了1990年当地人口达到400万,还有50万辆机动车,至少在冬季,空气质量可称得上是全球最糟。20世纪90年代初期,因为土耳其长期努力达到欧盟标准以期加入欧盟,安卡拉开始加强污染管制,并改以油管运送来自西伯利亚的天然气。尽管都会规模持续增长,当地空气已获大幅改善。[68]

库巴陶 坐落在海洋与陡峭断崖[马尔山(Serra do Mar)]之间,巴西的库巴陶(Cubatão)邻近圣保罗(São Paulo),距离桑托斯(Santos)港口更近。1950年当地以香蕉园及红树林沼泽地为主,但因为具有水力发电潜力且邻近港口,很快就变成国家扶植工业化的目标之一。这在巴西20世纪60年代和70年代景气大好时大获成功。1980年库巴陶人口已达10万,生产了全巴西40%的钢铁与肥料,全国税收更有7%为其所贡献,但也赢得了“死亡之谷”的名号。当地婴儿死亡率为圣保罗州平均值的10倍;35%的婴儿在一岁生日前便告夭折。1980年,当地煤烟及落尘(总悬浮微粒)平均值为全州“警戒状态”水平的两倍。库巴陶当地找不到鸟,据说连昆虫都没有,[69]树木也只剩黑漆漆的树干。在库巴陶最穷困且污染最为严重的帕里西村(Villa Parisi),一处出租房里的实验室白鼠在1986年一场严重污染下存活,但呼吸系统却出现严重不良反应。[70]酸雨杀死了马尔山山坡上的植物,造成山崩。小区居民只好撤离。许多观察家认为库巴陶是地球上污染最严重的地方,不过这个头衔还有很多城市抢着角逐。

经过一连串的纷扰与否认,有关当局终于在媒体不断骚扰、民众抗议及数起致命的工业事故后有所回应,特别是军事统治(1964—1985年)告终后,对国家发展模式存疑的人不再害怕发声。在法规、罚款与新科技的影响下,1984年污染数据开始下降,到1987年已降至先前水平的20%~30%。到了20世纪90年代末期,山坡重新长出树木,部分化学工厂的废水池里甚至有鲤鱼游动。库巴陶的空气并不比圣保罗更差,虽说质量依旧不佳,但已经比过去好很多。现代化在库巴陶造成了工业污染,但只要实行民主并适当给予压力,还是能够加以驯服。[71]

安卡拉与库巴陶都在空气污染问题首度出现后的20~30年内开始正视这个问题。相较之下伦敦与匹兹堡似乎较为落后。但相对于墨西哥市或加尔各答,安卡拉及库巴陶的问题比较简单。两个城市都不必管制车辆、侵犯人民的既有权利或强迫市民做出牺牲。

结论

在1950年后,越来越多的人住在像墨西哥市及加尔各答这样的城市里。1998年,世界卫生组织估计全球都市居民高达18亿人,其中有超过10亿人所呼吸的空气中,二氧化硫及煤烟或尘土的含量达到有害健康的标准。[72]这种帮助伦敦、匹兹堡和西欧、北美和日本等地数十个城市重获清洁空气的公民、科学与政治的综合治理效果,证明用在超大城市时效果难以确定。城市实在发展得太快了。公民的责任感因此受到影响,因为比起目前所居住的城市,许多市民更加认同原本出身的小村镇。即使已形诸文字,法规也难以执行。经济发展优先于其他事务。或许最重要的是,这样的成长酿成诸多社会病态,威胁到穷人的健康及权贵的安全;相较于这样的氛围,降低空气污染无法赢得应得的注意、努力及资源。因此从布宜诺斯艾利斯到北京,从加拉卡斯(Caracas)到卡拉奇,都会的空气污染迟迟无法散去。

[1]遵循一般用法,我将以“酸雨”一词代表所有经由雨水、雪、雾或任何干性的酸性沉积物。

[2]Turco 1997可作为相当有用之初级参考数据。

[3]大气圈臭氧空洞是个例外。较低的10千米高度内是对流层,10~45千米为大气圈。细节请见Salstein 1995。

[4]Nriagu 1994.

[5]目前确实仍有数百万人为此所苦,尤其是在室内燃烧生质燃料的地方(见Brimblecombe 1995)。1982年我在尼泊尔低地一处小屋度过了一个难忘的午后,因为不想冒犯主人但想避开那让我双眼刺痛的烟雾,而在屋内屋外进进出出。招待我的主人已习惯了烟雾,反而对我坐立不安一事感到奇怪。

[6]此文献为公元前734年匹安赫王(King Piankhy)胜利石碑[M.Lichtheim,Ancient Egyptian Literature.III.The Late Period(Berkeley:University of California Press,1980),cited in Brimblecombe 1995]。

[7]Mamane 1987.

[8]请见Weeber 1990。

[9]Hong et al.1996。这篇论文首次尝试重建历史上铜排放情形,因此结论需视为实验性质。德国泥炭沼的研究结果也显示中世纪与罗马时期的铅与铜污染量最高(Gorres et al.1995;同时请见Nriagu 1990a and 1996)。历史地球化学分析让我们有可能了解对人类历史相当重要的冶金与采矿史。化学家同时还可在鸟类羽毛、鱼刺、鹿角及人类毛发中找到过去冶金与污染的踪迹。

[10]Turco 1997:137所引述。

[11]在捷克偏远的苏马瓦山区(Sumava Mountains),铜与铅的有毒气体排放在1640年后大幅上扬(Veseley et al.1993)。(11世纪)中国北方煤用量的上扬,大量供给了乡间铸铁熔炉(Hartwell 1967)。

[12]Hartwell 1967。就我记忆所及,开封(距离北京约500千米)是全球第一个从以木材为主要能源转换为煤的城市。这样的转变发生在11世纪,当时开封约有上百万居民,但以煤为主的机制并未持久,因为开封城在(1126年)蒙古人入侵及13世纪初的疫病影响下几乎全毁。

[13]John Evelyn,Fumiugium(1661),Brimblecombe 1987:47–8所引述。

[14]出自诗作Peter Bell the Third,pt.2,stanza 1。

[15]Grimmett and Currie 1991:5引述。

[16]Clapp 1994:20。英国煤炭含1%~2%的硫;有些煤含量达4%。

[17]Clapp 1994:64–68。很明显约有1/5的支气管炎死亡案例是“源自大气圈污染”(68)。如果肺结核也有同样比例,1840—1900年因空气污染染上这两种疾病而死亡的人数约有140万。如果空气污染仅增加10%的肺结核死亡案例,那么寿命减短的总人数可能比较接近80万(根据Mitchell 1978相当重要的一项统计调查结果估算,1840—1900年约有2800万人死于各种原因。)有关20世纪90年代都市空气污染死亡率,请见Hall 1995及Murray and Lopez 1996,summary:28。

[18]Walsh 1990:217;同时请见WRI 1996:86。

[19]1911年美国地质调查所(U.S.Geological Survey)估计烟雾每年造成美国经济损失5亿美元,相当于财产税总金额(Rosen 1995:354)。Cioc 1998则针对煤炭对德国环境影响发表看法。

[20]有关第一次世界大战前女性在美国降低烟雾运动中所扮演的角色,请见Stradling 1996、Platt 1995及Tarr and Zimring 1997。至于约克郡(英国)请见Brimblecombe and Bowler 1992。有关八幡(日本)请见Morris-Suzuki 1994。

[21]Rosen 1995:385–6所引述。

[22]Tsuru 1989:19.

[23]Fang and Chen 1996;Srinanda 1984.

[24]Locke and Bertine 1986分析了磁铁矿,发现了微量的烟雾与二氧化硫。他们的结论是,在新英格兰与美国中大西洋地区,煤炭应用在1850年之后变得普遍,密歇根湖附近地区则要到1890年之后。这或许与木材短缺有关:1890年以前密歇根湖附近已经被砍伐一空。

[25]公路交通会产生一氧化碳、氧化氮及碳氢化合物。在1980年,富国约有2/3的一氧化碳来自汽车;氧化氮的比例为47%、碳氢化合物为39%。20世纪80年代美国约有13%的氯氟碳化合物用于车辆(Walsh 1990:217–8)。

[26]精确数据请见Walsh 1990;1995年数据摘自《经济学人》,22 June 1996。

[27]在经济合作发展组织(OECD),总里程数在1970年到1990年增为原来两倍,至7万亿千米,但汽油用量仅增加10%(OECD 1995:40,46)。

[28]请见《经济学人》题为Living with the Car之调查,22 June 1996。

[29]这代表有一部分恢复到1000年前的模式,也就是污染工业群聚在森林地带以邻近燃料供给。但这也意味着更多的人开车,且来往新工业区的距离更长。

[30]Thomas 1995:305.

[31]1949—1970年,日本的铅污染因为引进含铅汽油而增加约1000倍(Satake et al.1996)。

[32]低度铅中毒会造成的疾病包括“新陈代谢失调、神经心理缺陷、听力丧失、生长发育迟钝”。请见Nriagu 1990a,1990b;Rosner and Markowitz 1985;以及USEPA 1995。关于中国,请见Shen et al.1996;非洲,Nriagu,et al.1996a及1996b。即使格陵兰的冰核也能看出北美与欧洲改用低铅燃料。1990年格陵兰冰层中的空气泡泡所含的铅,低于大约1820年以后任何时间(Tolba and El-Kholy 1992:17)。四乙铅的主要制造商为通用汽车所有,因此后者有动机制造需要汽油铅含量较高的高压缩比引擎。1948—1968年,美国车辆平均每一千米使用的铅攀升了80%。

[33]格拉斯哥相关信息请见MacDonald et al.1993。

[34]这项数据之所以粗略原因有二:(1)数据并不完整且可信度不一,特别是1970年之前的拉丁美洲、非洲与印度数据相当稀少;(2)这是苹果与橘子的问题,例如要如何比较黑烟与铅这两种污染物。

[35]伦敦资料来自Brimblecombe 1987、Eggleston et al.1992与Stradling and Thorsheim 1999;匹兹堡资料来自Davidson 1979 and Tarr 1996。

[36]Zirnstein 1994:307.

[37]1991年因汽车尾气及温度逆转引发一场大雾,12月的一周之内伦敦死亡率上升10%(《经济学人》,17 September 1994:91)。

[38]Jean Pfaelzer,ed.,1995,A Rebecca Harding Davis Reader(Pittsburgh:University of Pittsburgh Press):3.

[39]Our America:117,Cronon 1991:12引述。在19世纪末造访芝加哥的吉卜林,形容当地“空气有如泥土”(Cronon 1991:392引述)。

[40]James Parton,Davidson 1979:1037引述。

[41]有关圣路易请见Tarr and Zimring 1997。芝加哥、辛辛那提、堪萨斯城等城市在20世纪40年代末追随了圣路易与匹兹堡的脚步。

[42]讽刺的是纪录中美国最严重的空气污染事件,竟然发生在匹兹堡空气变干净后:在距离匹兹堡30千米的多诺拉(Donora),汽车常因缺氧而熄火。1948年10月,来自钢铁厂及锌熔炉的污浊空气因气候久久未能散去,造成20人死亡,6000人生病(当地总人口仅1.3万)。请见Snyder 1994。

[43]Eggleston et al.1992;Powell and Wharton 1982;Schulze 1993:Stern 1982:有关法国请见Herz 1989。贝尔法斯特(Belfast)是个特例,直到20世纪90年代都还持续用煤,当地二氧化硫含量也并未减少。油管铺设并未扩及爱尔兰。

[44]Brimblecombe 1995.

[45]当一层暖空气漂浮在冷空气之上,就会产生逆温现象。这使得空气状况异常稳定,抑制空气的垂直混合(以及污染物消散)。

[46]此数据涵盖洛杉矶及长堤大都会地区(from Mitchell 1993)。

[47]20世纪90年代初期在南加州,仅微粒带走的人命就有汽车死亡人数的大约一半(Lents and Kelly 1993;Levinson 1992:19–26;Turco 1997:148–63;WRI 1996:68–9)。1992年一辆新车所排放的污染物,只有1970年新车的10%。

[48]有关比雷埃夫斯发展史,请见Sorocos 1985 and Leontidou 1990。

[49]Pelekasi and Skourtos 1992:24。1997年雅典由来自俄罗斯的管线开始采用天然气。希腊是欧盟中最后一个在能源组合中加入天然气的国家。

[50]雅典汽车数量及使用年份请见Pattas et al.1994,Katsoulis 1996的数据则略有不同。由于维修价格低廉且购物税高,希腊人汽车使用年份为欧盟平均数字的2倍。3/4的汽车开了20年后仍在行驶。1990—1997年期间,政府推出鼓励措施试图更新车辆,颇为见效。

[51]Papaioanniou 1967。在此之前偶尔会有沙尘暴袭击该城。Klidonas 1993:85–6记述了1931—1984年间雅典能见度降低的情况。

[52]Cartalis and Varotsos 1994.

[53]希腊与雅典的空气污染法规请见Pelekasi and Skourtos 1992:90–122。达到警戒标准的空气污染从限制车辆的区域延伸到郊区。出租车司机大力反对。Dede 1993则在政治经济架构下探讨希腊环保法规。

[54]Klidonas 1993:92–4.

[55]Mantis and Repapis 1992;Sifakis 1991。请见Moussiopulos et al.1995诸多论文,以及Atmospheric Environment,1995,29:3573–719内10篇技术性论文。然而,雅典的一氧化碳浓度确实在1986年后降低(Viras et al.1995)。至于对健康的影响,请见Katsouyanni et al.1990 and Pantazopoulou et al.1995。高污染时代(1975—1982年)雅典人死亡率特别之高。

[56]以下乃根据Ezcurra 1990a,1990b;Ezcurra and Mazari-Hiriart 1996;Levinson 1992:27–36;以及WHO/UNEP 1992:155–64。

[57]除非在早春时分,风会把18世纪末已干涸湖床的落尘吹进城市里(Garfias and González 1992)。1923年作家阿方索·雷耶斯(Alfonso Reyes)说墨西哥“空气清净了”(la región más transparente del aire)。1940年他抱怨这说法已经不正确了。直到20世纪50年代,卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)借用这个说法当作他其中一本小说的书名,但后来用以形容墨西哥市越来越不恰当。在1937—1966年,墨西哥市的能见度由15千米减至5千米,之后则更糟。(Vizcaíno Murray 1975:109,119)

[58]Garza Villareal 1985:133–94.

[59]世界卫生组织规定为每平方米30~70微克,墨西哥市偶尔会达到900。没有人知道“安全”到底是什么,这个名词对不同事物或人来说意义也大不相同。

[60]世界卫生组织标准为60~90微克总悬浮微粒。

[61]根据世界资源协会(World Resources Institute)统计,20世纪90年代初期悬浮微粒物质每年造成6400人死亡(WRI 1996:22)。1990年左右墨西哥市因空气污染所造成的健康成本(治疗、工资损失、早亡)达11亿美元,相当于墨西哥GDP的0.2%。WRI 1996:24–5指出,微粒每年造成墨西哥市1.25万人死亡,工作日损失1100万。

[62]《华尔街日报》,4 March 1993:A1(有关树木);Pick and Butler 1997:202(有关鸟儿坠地)。

[63]1995年墨西哥市1/3的臭氧为家用天然气所造成(但此数据有争议)。Nemecek 1995;Guzman et al.1996。有关20世纪90年代墨西哥空气:Lacy 1993;Restrepo 1992;Simon 1997:77–82。

[64]加尔各答数据来自:Anderson 1995;WHO/UNEP 1992:91–98;Centre for Science and Environment 1982:74–90。

[65]Anderson 1995:313所引述。

[66]Anderson 1995:323.

[67]北京与卡拉奇的沙尘问题,一部分是由人为的沙漠化现象这种人为因素造成。其他超大城市的相关作为请见WHO/UNEP 1992。

[68]Türkiye Çevre Sorunlari Vakfi1991:50–58;Levin son 1992:42–48;Tunceland Ungör 1996.

[69]根据Findlay 1988 and Levinson 1992引述自报纸之新闻报导。

[70]Bohm et al.1989.

[71]Findley 1988:52–68;Klumpp et al.1996;Levinson 1992:37–42。Dean 1995:324–9对库巴陶污染史的描述就没那么乐观。

[72]Turco 1997:4。1995年史维拉(Dietrich Schwela)估计有11亿人在呼吸不健康的空气(WRI 1996:1)。