第二章 牛顿物理学的兴起:时间失去了方向

04-12Ctrl+D 收藏本站

科学!时间老人的真正女儿!

——坡(Edgar Allan Poe)

《致科学》

伊萨克·牛顿于1642年圣诞日出生在林肯郡乌斯索普的一个小庄园里。因为过于早产,他成活的可能性极小;他的妈妈汉娜说,他简直可以放进一个1夸脱的罐子里。可是在他以84岁之高龄去世时,大街上举行了游行盛典,举办了露天表演,诗人为他写诗,雕刻家为他雕像,赞颂他的生平。伏尔泰(Voltaire)曾写道:“他像一个国王那样被安葬了,一个为其臣民做过大好事的国王。”

牛顿了解运动的意义,从行星绕日的轨道到箭矢射中目标的径迹,他都搞通了。在大瘟疫盛行的时日,他发展了包括时间在内的,对宇宙的第一个主要的数学描述,其中融合了哥白尼(Copernicus)、开普勒(Kepler)的天文学思想和伽利略(Galileo)的新运动理论。许多人把1666年称为他的奇迹年,正是因为他在这一年中在数学、光学和天体力学各方面迈出了巨大步伐。其实1665年也同样是奇迹年。在他50年后的一篇记述中,牛顿描述他自己的成就时写道:“所有这些都是在1665~1666年大瘟疫的两年间取得的。因为那些日子我正年轻力壮,富于创造,以后就再也没有像那时那样专心致志于数学和哲学了。”

毫无疑问,牛顿对于数学和物理学的贡献是无与伦比的,它们开辟了一条分析物理世界的全新途径。他通过主宰天空和地球的定律而揭示了自然界的统一性。他一生的成就,被古体诗大诗人坡普(Alexander Pope)在西敏斯特大教堂著名的牛顿墓志铭上,简洁地概括为:

大自然

和它的规律深藏在黑夜里。

上帝说,

让牛顿出世吧!

于是一切就都在光明之中。

1686年4月28日牛顿将《原理》的第一册提交给皇家学会,这是物理科学的转折点。有些人认为《原理》一书是有史以来最伟大的科学著作,是科学文献皇冠上的一颗宝石。另一些人把它比作高耸于周围一群摇摇欲坠的临时建筑之中的一座大厦。牛顿也认为这书是自己所有著作中最高的成就。在其书第三册的开始他自豪地写道:“我现在就来说明世界体系的框架。”

时间在这个首次对运动的科学描述中肯定地出现,就像最早的钟表利用运动把时间的流逝转换为容易测量的量,例如钟摆在空间的摆动一样。在他的《原理》中,牛顿提出了运动的三个定律,这三个定律改写了关于运动的科学。他证明了地球上和天空中的物体都是被同一种力——引力——所支配,即使行星保持在一个轨道上,而像苹果这样的物体却落向地面。这样,他也同时解决了人类自太初以来一直大惑不解的一个问题——行星在太空的运动——这也正是守时和航海的关键问题。

为了把天空作为一个精确的时钟或历表,不仅需要有关太阳和恒星运动的信息,而且也需要有一套把这些资料编制成理论的方法。牛顿推导出天体运动的数学表达式,其精度是前所未有的。说起来也很妙,虽然牛顿对于天空的迷恋根源于神学,他的思想却成为人类斩断这种联系的铁砧。恰恰正是天体的运动、它们的轨道和重复的循环,最终导致了人们把理解的重心从魔法、巫术和诸神转移到科学和数学原理上去。正如罗素(Bertrand Russell)所写的:“几乎所有现代世界与古代世界之间的区别,都得归功于在17世纪取得最辉煌成就的科学。”

时间的概念由人类对天文学的追求而出现的这一过程,鲜明地表现了科学思想的进化。古代的民族为了预期何时洪水发生,为了知道冬季的开始和第一个春日的到来,认识到了标志时间流逝的重要性。我们今天用时钟的指针在24小时的周期中扫过钟面来量度时间,而他们靠的是太阳的升起下落、月亮的周月运动或者载运众星的夜空从地平线的一方到另一方的转动。因此几乎所有的文化之中都有天文学的脉络,也就不足为奇了。

生命是围绕着维持生命所需要的能量而构成的,这种能量从太阳源源不断地流向地球。这座天钟的节奏对地球上的生命是如此之基本和重要,以至于几乎每一个活着的生物身上都反映着这种节奏(我们将在第七章和附录中再回到这个话题)。能量倾注到地球上的每一个角落,从太阳自东方升起之时一直到夕阳西下。这是一个由于地球绕着自己的轴转动而引起的视运动,它可以用来守时——牛顿据说就能根据影子的位置来指出一天中的时间。

太阳的第二个视运动提供给我们一个季节变化的时间单位——年——它大约等于365.25天。因为地球绕日的轨道周期并不正好等于整的天数,所以每四年要多加一天,也就是闰年,来防止误差的积累。太阳在天空中位置的季节性变化以及季节本身的出现,是由于地球在空间中的取向:它的自转轴相对于它绕日的椭圆轨道平面是倾斜的。婆罗洲的部落利用观测太阳高度的变化来观察季节的更迭。在英国索尔兹伯里平原上矗立着一个巨石群,这是一座巨石堆砌而成的庙宇,古人用其石柱相对于太阳的列向而测定季节。另外还有一些天体时钟也曾被使用过。其中在古代计时中最重要的要算是月亮的周期了,每相隔大约29.5天,新月就在西方傍晚天空出现一次——这一运动周期近似等于我们的一个月。天上的星座也同样关联着季节的循环,有些星宿在夏季主宰着夜空,而另一些却在冬季出现。

天文学在人类历史上的起源要早于其他自然科学,它起源于史前时代,但最初记录没有被保留下来。在最古的文明中,占卜或占星术被用来解释恒星和太阳的运动。例如中美洲的阿芝特克族就相信太阳必须由血和一颗跳动着的人心来滋养,否则就会消失。在那些黑暗的日子里,科学与宗教之间没有冲突:教士、术士或沙曼(shaman)总是多疑善防地守护着关于季节和历法的知识。这些知识被当做是人世间神绩的标记,教士们因此在社会中拥有崇高的地位,因为他们能够预言未来,并取得了某些成功。天文学意味着凌驾于他人之上的权力。天文学通过季节指示人们,何时应当耕种,何时应当收获或者迁移牧群。宗教和祭祀活动同样也必须在特定的时节举行,例如与月相相合的日子或冬夏至日。天文学也帮助指引行路人。难怪《圣经》中跟着一颗星而走到伯利恒的三个人被认为是智者。

历法的兴起使人类的活动能更精确地与季节配合,因而更加协调。历法中所使用的三种周期——日,月,年——都是基于对人类生活具有最大的影响的天文周期。最早的历法依赖于月亮,因为它不仅有升起下落,还在一个月的周期中改变着位相,从而便于描述季节。后来的历法发展是根据太阳的周年循环。古代埃及人所使用的历法,被认为是古代最先进的太阳历之一。尼罗河的泛滥是古埃及人一年中最大的事件,而预言这一事件的关键是天文学,因为这一事件恰好与天空中最亮的星——天狼星(Sirius)——黎明前在东方地平线上出现相偶合。这一事件对古埃及人是如此重要,以至于他们把天狼星的升起称为“一年的开启”,他们的历法就是围绕这一事件而编制的。

许多古代历法中使用基于新月之间大约30天平均周期的12个月,这样的一年太短,需要延长。最初的埃及历法就是用12个月,每月30天,这样一年就只有360天。后来在每年的末尾加上了5天来使得“太阴月”与基于太阳的季节保持协调,从而和“一年的开启”步调一致。

把从日出到下一次日出的一天划分为24小时的办法出自埃及人。他们用一个小时的间隔来标记从东方地平线升起的恒星或者星群,这样恒星横越天空的运动也就是12个小时,因而就有了12个小时的夜晚。后来很可能是为了对称性的缘故,也就出来个12个小时的白天。他们用水钟来测量白昼的时间,水从一个石制容器的孔中不断滴出而记录时间的流逝;他们还用日晷和影钟,利用阴影扫过钟面来显示时刻。但这样显示的是“不均匀时刻”,它们并不均等而且随着季节变化。在日本,这种“不均匀时刻”直到19世纪还在用,而且机械钟还要调得与之相应。在欧洲,从14世纪城市采用了机械钟后,一天就被划分为均等的24小时了。

我们现用的历法是由古罗马人使用过的历法而衍生来的。古罗马人用的是太阴月,为了补足太阳年,他们不时地插入一个闰月。到了恺撒(Julius Caesar)时代,这种处理办法已混乱到冬天的月份落到了秋季的地步。这个置闰法被某些教皇和某些有权决定闰月的官员滥用过,这一班人为了政治上的原因用此延长公职任期或提前进行选举。到了公元前47年,这个历法和太阳年之间已脱节达三个月之多。次年,在希腊天文学家索西杰尼斯(Sosigenes)的指导下,恺撒不仅加了一个惯常的23天,而且还插入了两个追加月,使得那年的天数总共有445天。这一年后来被称为“混乱年”。从那以后,12个月的每一个月便具有现在的天数。

可是,一年365.25天的儒略历,每年还是要多出11分14秒。随着世纪的推移,历书上季节日期不断前移,恺撒时代发生在3月25日的春分到了1582年已移到3月11日。那一年,教皇格里高利十三世(GregoryⅧ)颁布了一种新的更精密的历法,同时把10月4日后面的一天指定为10月15日。然而新教徒不情愿接受天主教的这项革新。在英国直到1752年才用格里历来取代儒略历。随后一个姗姗来迟的11天的改正还引发了伦敦和布里斯托街头的骚乱,而使一些人丧生。工人们要求那几天的工资,很多人认为他们失去了自身生命的一部分。这一件事也影响到牛顿的出生日,这一日子按现代的格里历应是1643年1月4日。希腊正教直到1924年才采用格里历,但还有一些定期集市和地区性节日仍然沿用儒略历。穆斯林们用一种月亮历,因此他们神圣的斋月每格里年都得提前。

星期并不是根据天空的运动。正如伦敦社会研究所所长杨(Michael Young)所指出:“太阳并没有成为唯一的主人。人类可以创造他们自己的周期,并不是必须依赖现成的东西。没有其他任何生物,能表现出对于天文学如此强的独立性。没有其他任何生物有星期。”星期的出现,很可能是因为社会对一个小于月而大于天的时间单位感到需要。如果人们洗衣、做礼拜和度假能有规律,社会活动就会进行得更加平稳。古代哥伦比亚人常用为期三天的星期。古希腊人喜欢十天一周而某些原始部落却偏爱一星期只有四天。七天一周源出于巴比伦人,后来影响到犹太人(虽然前者是以“恶日”而不是以“安息日”来结束一周,当天为了讨好诸神而施行各种禁忌——这也许是对星期天活动诸多限制的起源)。七天一星期广得人心,许多想改变它的企图都没有成功过。法国人在大革命后曾试图把它变为十进制,然而他们的十天一周终被拿破仑废弃了。在1929年(前)苏联曾尝试引用五天一星期,并在1932年把它延长到六天,可是到了1940年还是回到了七天一星期。

正如星期不理会天文学一样,现代守时技术也不理会天文学。现代科学的发展,使时间量到越来越小的间隔。像星期一样,小时被分成分和秒也起源于最早的科学天文学家巴比伦人,当他们在大约公元前1800年完成他们的星表时,所有的计算都是以60进制进行的。但是只是到了工业革命以后,由于火车时刻表和其他一些详尽的工作程序表的需要,“分”才日益变得像今天这样重要。这种把时间不断越分越小的趋向,是和科学的发展需要处理极端快速的过程联系着的。例如,一个激光脉冲可以被用来捕捉类似原子在一个衰变中的分子里运动这类事件,这种事件持续的时间只有几十个亿亿分之一秒。

希腊人,古代天文学和科学

就牛顿的工作而言,最重要的天文学遗产来自古希腊人。古希腊人不仅像其他古代文明一样,收集了他们周围世界的信息,而且他们也试图用理性来了解宇宙的运作,而不求助于神、巫术和迷信。

为了解释天空的奥秘,牛顿不仅需要他的力学,而且需要一个天空的实际模型。生活在埃菲索斯附近迈勒图斯的塔里斯(Thales,大约公元前625~前547年)常被称为是最早的哲学家。他相信世间只有一种基本物质——水,而且认为地球是在球形的宇宙中的水上漂浮着。这种对称的宇宙模型以后还要不断出现。下一个有影响的见解是公元前6世纪毕达哥拉斯(Pythagoras,大约生于公元前560年)提出的,他是一个饶有情趣的古典嬉皮士组织——即毕达哥拉斯学派——的领导人。他们不喝酒,不穿毛皮制品并且食素。他们相信灵魂可以离开躯体。同时他们对于数学持有强烈的信念,他们挚爱对称,并认为“数字是实在的精髓”。根据他们对声学和行星轨道运行时间的数学知识,他们认为天空具有音乐的韵律,即所谓的天球音乐。这种观察事物的方法给予了天文学的发展深远的影响。甚至于牛顿也被说成是17世纪的毕达哥拉斯,“他把一生贡献给对宇宙和谐的研究”。

这种圆周运动的对称性,例如一个转动的轮子所表现的,是古代宇宙模型的中枢。这种圆周模式影响了人类工具的发展50万年,现在它开始影响作为思维工具的理论模型。圆是最完美的曲线,因此它也成为描述行星如何绕着地球运转的、美学上最具吸引力的模型。也由于这种对于圆周对称性的喜好,古代人认为天空和地球必须是圆的。

公元前400年左右是古希腊思想史的黄金时代,那时柏拉图(Piato,公元前428~前347年)的思想地位最高。像毕达哥拉斯一样,柏拉图也赋予数学极重大的意义。遗憾的是,他的知识论的基础是,我们观察到的世界并不像实际的世界。他认为,一个完美的宇宙模型,主要是要显示神的尽善尽美,而不是要描写我们的观察。他的模型很多与毕达哥拉斯有关(可是与菲洛劳斯(Philolaos)无关——他是毕达哥拉斯的门徒之一,认为地球像其他行星一样也在作轨道运动)。对柏拉图而言,实际世界的观测和实验与知识的探讨无关:真实的实在只能用头脑去深思而得。在他的宇宙学大作《狄玛尤斯》中,宇宙是一个井然有序的世界,地球位于中心,其他的天体在不同半径的球面上运动。无疑地,尽管柏拉图有对数学的癖好,或者正是因为如此,他对实验方法的不喜欢严重地阻碍了科学的发展。

公元前384年亚里士多德(Aristotle)的诞生带来了希腊科学的新纪元。作为柏拉图的学生,他也认为地球处于宇宙的中心,其他的行星在不同的球面上运动,而恒星镶嵌在最外面的球面上。与前人相比,亚里士多德赋予观测的地位要高得多,这为现代的科学工作奠定了基础。他提倡观测与理论之间的相互影响,观测显示世界的运行方式,而理论解释其原因。但是从我们后人的观点来看,亚里士多德使科学的发展倒退得比柏拉图还远。这位西方哲学之父宁可用目的论的链条来解释世界,而不用因果关系。宇宙目的论(Teleology)探求的是宇宙现象的目的。如果要我们解释座头鲸的存在,我们会援引达尔文的进化论,一种因果论证,而宇宙目的论却把这归因为仁慈的造物主(上帝)对人类的恩赐。也许宇宙目的论的最著名的例子就是“设计论”了,它被许多宇宙目的论者作为上帝存在的证据——特别著名的是帕雷(William Paley)1802年写的《自然界的宇宙目的论》一文。在这篇论文里,帕雷满怀激情地争辩道,生命组织是如此之复杂,因而它必须要有一个设计者——上帝。

今天这种论证方式已被看做是本末倒置的科学的神圣化。达尔文进化论的现代鼓吹者道金斯(Richard Dawkins),在他的《盲人钟表匠》一书中,先把帕雷的方法论优美地表述出来,然后说它是一文不值。然而令人玩味的是,这一设计论在今天,又被一些天文学家和宇宙学家以一种所谓人择原理(The Anthropic Principle)的极端形式重新提了出来,关于这个原理我们将在第三章中再遇到。简言之,人择原理认为宇宙之所以是我们所看到的这样,是因为如果宇宙不是这样的话,我们也就不会存在,也没有人会来观测宇宙了。

萨摩斯地方的阿里斯塔克斯(Aristarchos of Samos,一般认为生活于公元前310~前230年)第一个提出太阳中心说,他的天体模式与现代的观念是相一致的。他坚持地球是围绕一个固定的太阳做圆周运动,而不是位于宇宙的中心。但是他的思想由于缺乏经验根据,在亚里士多德派的影响之下,被打入冷宫达将近2000年之久。此后,阿奎那斯(Thomas Aquinas)研究了阿拉伯人保存的亚里士多德派手稿,由于他的支持,亚里士多德的模式得到了天主教会的珍爱,因为这一模式把人类放在宇宙的中心地位。15世纪中叶科学大革命开始,并一直进行到16世纪末。在这个时期,神的干预这一观念逐渐衰落,科学的宇宙思想代之而起。正如在牛顿出生那年去世的伽利略所说:“圣经所指出的是通往天堂之路,而不是天空自己走的路。”

科学大革命

科学大革命代表了几方面思潮的同时繁荣,这些思潮可以上溯到古希腊时数学作为一门独立学科的年代。一些早期的天体模式,例如阿里斯塔克斯的模式,包含有地球绕日运行这种“现代”观念的胚芽。然而由于亚里士多德观念的影响,直到波兰教士哥白尼(Copernicus,1473~1543)的时代,没有重要的知识界人物认真看待这个观念。哥白尼生活于文艺复兴时期,那时候出现了透视法的数学概念,给予艺术一个新的维度。同样地,哥白尼也改变了透视宇宙的方法,从太阳的角度而不是从地球的角度去想象它,从而解释了行星复杂的运行轨迹。

按照哥白尼的观点,太阳处于静止,而地球却被抛到空中。如他的1543年出版的《天体运行论》一书中所述,他把太阳置于行星体系的中心。一个世纪以后,所有能被接受的天体模式,都以太阳替代了地球,作为行星运动的中心。1729年去世的布莱克默爵士(Sir Richard Blackmore)曾写道:

哥白尼正确地判决了古老的体系,

创造了更完美的世界模式;

他叫太阳静止,

而令地球绕着它的真极运转。

然而,在一段很长的时间里,哥白尼的宇宙模型并没有被普遍接受。当时流行的观点是根据对圣经的字面解释,说人类占有中心地位。甚至在讲述新世界体系的《天体运行论》发表以前,路德(Luther)在1539年就曾抱怨过:“这个傻瓜想把整个天文科学颠倒过来;但是神圣的圣经告诉我们说(约书亚记第十章第十三节),约书亚是命令太阳而不是命令地球停下来。”奇怪的是,直到布鲁诺(Giordano Bruno,1548~1600)作为一个新学说的热烈鼓吹者、积极地传播它以前,罗马天主教廷并没有对哥白尼的新学说横加摈弃。其后哥白尼的思想被搞得与布鲁诺所倡导的与其说是科学不如说是巫术的那一套,混淆在一起。布鲁诺被天主教宗教法庭监禁,最后被烧死在火刑柱上,随之哥白尼的理论也就成了罗马天主教廷的攻击目标。这之后主要的贡献出自开普勒(Kepler,1571~1630)和伽利略(1564~1642),这些贡献的结果是:出现了一个结合时间的数学框架。伏尔泰写道:“开普勒之前,所有的人都是瞎子。开普勒有一只眼睛,牛顿有两只。”开普勒在他的导师,最伟大的肉眼观测天文学家——第谷(Tycho Brahe,1546~1601)——去世前一年移居到布拉格。第谷临死前在床上嘱咐开普勒去编制一个行星运动表,以支持第谷本人的理论(与哥白尼的相反),即地球仍旧牢牢地位于所有天体的中心,月亮和太阳在环绕它的轨道上运行,尽管他也承认行星可能是绕着太阳转动。

开普勒的工作表明第谷和哥白尼都不对。在他的《新天文学》一书中,他摈弃了源于古希腊人的传统观念,明确地显示了火星不仅绕着太阳运转,而且它的运动速度老在变,轨道还是一个椭圆。这一来,行星运动再没有神一般的完美性——亚里士多德伪科学的棺木上又钉上了一根钉子。开普勒用三个定律阐明了行星的运动:在第一个定律里他描述了轨道的椭圆形状;第二个定律说明了行星的轨道速度如何变化;第三个定律给出了轨道大小和轨道周期之间的关系。但是在他关于世界运行的观念中仍然有着神学的烙印和神秘的色彩。例如在他的《宇宙的和谐》一书中,他把行星的最大和最小的速度联系于音乐的和声——令人重新想起毕达哥拉斯的“天体音乐”。

现在我们来谈现代科学研究方法的鼻祖——伽利略。伽利略是一个音乐家兼音乐史家的儿子,与莎士比亚同年,即1564年出生于意大利。伽利略对现代动力学科学的贡献,我们不可能低估。他系统地阐述了“加速度”的概念,而牛顿的第二定律就是建立在这一概念上的。“速度”的概念,作为量度一个物体的位置随着时间变化快慢的量,当时已经是家喻户晓。可是加速度内含更多的时间成分:一个运动物体的加速度需要我们找到在固定的时间间隔内,速度在方向或大小上的变化。伽利略强调,一个运动物体只有在受到某种力的作用时才会发生速度的改变,才会有加速度。任何一个曾试图端着一满杯咖啡在一列行进的火车的通道中行走的人,都会亲身体验到力和速度改变之间的关系。

伽利略第一个把望远镜应用于科学研究,从而把哥白尼的革命置于坚实的实验基础之上。望远镜的发明者究竟是谁,这一问题今天仍然是学者们争论的一个问题。但伽利略已能用之来注视现实宇宙的缺陷,而不再管古希腊的伦理偏见。伽利略1609年一听到荷兰的利普谢(Hans Lippershey)有关望远镜的工作之后,在几天之内就造成了他自己的仪器。第二年,在《星辰信使》上,他成为第一个发表望远镜观测结果的人:“啊,有了这样绝妙的仪器,新的观测和发现会有止境吗?”从木星诸卫星的运动变化,金星的位相以及太阳本身的转动,他亲眼看到了明显的证据:哥白尼的的确确是对的。他本来早已是一个哥白尼派;这时候他把每一个发现都用作捍卫日心说的武器,例如,他用木星被其卫星环绕作为太阳系的一个比喻。

但是他的工作使他与教会直接发生冲突。1952年爱因斯坦在为伽利略的《两个主要世界体系的对话》一书所写的序言中写道,伽利略“以其激昂的热情、智慧和勇气,作为理性思考的代表,挺立在教士们的迷信面前”。他还写道,伽利略工作的主题是,“反对任何基于权威的教条,坚决全力奋战”。

因为传播与天主教会教义相抵触的思想,伽利略被抓进宗教法庭。1633年他两次受到严刑拷问的恐吓,尽管他已宣布放弃了他的观念。教廷对他说,教廷“强烈地怀疑他持有异端邪说”,但只要他以“一颗真诚的心”“恳求并诅咒和痛恨上述的错误和异端邪说”,他就可以得到宽恕,而只被监禁。当他在佛罗伦萨附近的阿西特里的家被软禁时,他已69岁高龄,但仍继续在做力学方面的研究。同时他在对时间的科学阐述方面,也扮演了另一个重要角色:在他生命的最后日子,他投身于守时研究和利用钟摆来控制时钟机构。他的实验结果,荷兰科学家惠更斯(Christiaan Huygens)在1656年开始实用化,这样一个精确守时的新时代终于来临了。

当伽利略的《世界体系》一书流行于整个欧洲的时候,新教已经在几个国家确立,并与天主教会分庭抗礼。在这些国家,政府基本上和教会是分开的:不管新教教士多么反对哥白尼,他们没有权利去压制哥白尼的学说。

牛顿和力学

古希腊人懂得静态的实体,例如各种几何体,但他们对于运动缺乏清楚的了解,例如,一支箭在飞行的过程中,是如何从一个时刻到下一个时刻改变它的位置的。这并不奇怪,因为要研究物体在自然界的运动就需要一个好的钟表,而他们当时缺乏这一基本技术。根据伽利略建立的基本原理——钟摆可以作为可靠的守时工具,彭罗斯(Roger Penrose)写道:“牛顿得以建立起一座宏伟壮丽的大厦。”

牛顿的《原理》一书写于1684~1687年。有些人把牛顿看成是一个集大成者,把哥白尼、开普勒的天文革命观和伽利略、笛卡儿的运动理论结合在一起。另有一些人则认为牛顿学说中,有很多的新见解,所以他是个道地的创新者。尽管如此,牛顿自称他的思想源于古人,“主要源于塔里斯”。他认为毕达哥拉斯的天球音乐里面已经蕴藏着他本人的引力平方反比定律;如上所说,这个天球音乐思想也曾启发过开普勒。有人认为,牛顿这样引用古人,是为了提高自己思想的地位。

牛顿的《原理》包括一篇引言和三册书(或三个部分)。引言中写有如下的运动定律:

1.一切物体保持它的静止或匀速直线运动状态不变,除非有力加于其上迫使它改变这一状态。

2.运动的改变正比于所受到的动力,并且发生在该力所施的方向上。

3.对每一个作用都总有一个等量的反作用:或者说,两个物体的相互作用彼此依赖,并总是大小相等,方向相反。

从他在书的前两册中所建立的数学框架出发,在第三册中他推导了行星、彗星、月亮和海洋的运动。在牛顿的框架之下,只要假设行星的加速度反比于行星到太阳的距离的平方,开普勒的行星轨道定律就可以很自然地推导出来。

一个行星能绕日运行,一定是受到某一力的支配,才把自己保持在绕日的轨道上,因为尽管它以不变的速率运动,运动的方向却是时时刻刻在变的。牛顿认为行星和太阳之间的“力”是速度改变的原因,具体地说,他认为加速度是正比于这作用力的。他著名的引力定律公式说,两个物体,例如太阳和月亮,它们之间的引力正比于它们各自的质量的乘积,而反比于它们之间距离的平方。换句话说,如果其中一个的质量加倍,则引力也加倍;但是如果距离加倍,引力则变为原先的四分之一。

伏尔泰说过,“伊萨克·牛顿爵士在他的花园里散步,看到一个苹果从树上掉了下来,从而首次想到他的引力理论”。按照《牛顿手册》所载,看来牛顿至少也用过这个故事来形容引力,但是说他曾被这个苹果打中,并且就由此而产生了万有引力的想法,这些都是夸张。只有一件事可以说是毫无疑问,就是在沃尔斯索普的确是有这么一棵树,它结出一种名为“肯特之花”的烹调苹果,缺少味道,样子像梨,红色中带有黄、绿条纹。虽然这棵树1828年曾被吹倒,但它的后裔仍在繁衍,因为它已被接枝到贝尔顿地方的贵族——布朗罗(Lord Brownlow)的一些树上。

为了从他的定律中得出肯定的预言,说行星和苹果应该怎样运动,乃至老鼠如何从柱子上滑下以及其他一些动力学现象,牛顿发明了微积分,这是数学的一门分支,至今仍是高等数学和理论物理的基石之一。这也引起过科学史上一次最著名、最激烈的争论,因为牛顿和德国哲学-数学家莱布尼兹(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646~1716)都声称自己发明了微积分。莱布尼兹很多年来都直截了当地在说,牛顿的学术研究大有问题,这无疑使争论更加白热化。1711年,莱布尼兹曾向伦敦的皇家学会申诉;两年以后皇家学会做出了一个有利于牛顿的“公平”裁决。很多年后真相暴露了,原来作为皇家学会会长的牛顿本人就是这仲裁书(Commercium epistlicum)的作者之一。威斯特福(Richard Westfall)写的牛顿传记《从不休止》中,认为这是牛顿的典型的性格:冷酷、自私、骄傲、惯于欺骗。“伊萨克·牛顿为人令人讨厌”,宇宙学家霍金(Stephen Hawking)也这样承认道。霍金是剑桥大学著名的卢卡逊教席的现任教授,当时牛顿就是该教席教授。

微积分是一种优美简洁、描写宇宙中许多事物的方法,但这里我们不想讲它所牵涉到的数学,我们只想用文字来描述一下,时间是怎么样在牛顿的方程出现的。如上所述,大到行星、小到甲虫,任何物体的运动都涉及物体的位置随着时间的变化。牛顿认为时间是一个绝对量,但他对时间的态度是要应用它,而不是要描述它。牛顿首先得解决一个问题,即如何精确地描述一个物体的运动。如果一辆马车在100秒内跑了200英尺,那么它的平均速度是每秒2英尺。但是假设有人要问50秒后跑得是多快。在那一瞬闻——其持续长度等于零——马车明显的是一点都没有动。问马车在一刹那间的速度,好像在问在一个短到运动都停止了的时间间隔内跑了多远一样。

牛顿解决这个问题的办法是,考虑一个物体在一系列很短的时间间隔内的运动。一个数学家也好,一个拦路强盗也好,如果给他提供马车运动的所有细节,包括转弯时走多快,什么地方慢下来等,他就可以估计出什么时候马车会通过一个预定的地点。只要用一个钟表,一个人就可以测出马车每几秒内走的速度。他的测量原则上可以推到一个极限,即马车在一系列越来越短的时间间隔内的速度。当时间间隔趋向于零的时候,这个速度极限就是瞬时速度。在这样无限小的时间间隔内,马车位置的变化也将是无限小的。然而马车的这一瞬时速度却是一个有限的量:它等于微小的位置变化除以同样微小的时间间隔。在微积分学中,这个量被称为一阶导数。用这个极限过程,得出一个瞬时速度的精确描述,这是微积分的基本法则。同样地,用一个类似的极限,我们可以得到马车的瞬时加速度。

牛顿把这一新的数学方法运用于天文学。他看到行星围绕太阳的轨道被引力弯曲成椭圆形。这样,一个围绕太阳运动的行星其实是在不断地下落。它的轨道的形成,是由于它所受到的引力每一瞬时都在改变着它的速度。为了严格地用微积分来计算行星轨道,我们必须知道每一瞬时的准确加速度,而不仅是一个粗略的平均值。因此,瞬时加速度就在牛顿运动定律的数学公式中出现,这些运动定律其后被用于对太阳系运行日益详尽的描述。这样,用诺贝尔奖获得者温伯格(Stephen Weinberg)的话来说,“牛顿破除了两种形式的物理之间的壁垒。他不仅消除了太空的神秘性,而且开辟了把天空和地球放在一起研究的可能性”。

牛顿对于运动的描述,把人类对于宇宙结构以及时间的看法全部改头换面。罗素甚至认为,由于牛顿科学的兴起,“在1700年,受过教育的人的思想境界就已经完全现代化了;而在1600年,除去极少数以外,绝大多数人仍处于中世纪。”神在世界秩序中的作用被大大降低:上帝,即使他存在的话——而拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace,1749~1827)和其他一些人认为连这假设都没有必要——也只是在时间的开端给所有的物体一个推动,其后就再也不需要他管了。实际上当时根本不知道时间是否会有一个开端。总之,天体的运动成为可以预知的了。虽然人类在宇宙中的地位变得无关紧要,但是人们开始赞美人类聪明才智的力量。不可避免地,这导致了神学上对上帝和人类关系的重新评价。教会的教条几乎是黯然失色了。

然而牛顿意识到他自己工作的局限性。他写道:“我不过只是像一个在海边玩耍的孩子,以偶尔间发现了一个更光滑的卵石或者更漂亮的贝壳为乐,而我面前仍是一片未知的真理大海。”(这个独特的比喻很可能是二手货;牛顿从来没有去过海上,甚至于连去海边散步都没有过)实际上,牛顿在其自然观上是与上帝合作的,因为他有着强烈的宗教信仰。他坚持认为太阳系需要上帝时时刻刻的照料,否则就会不稳定。对于牛顿来说,上帝是宇宙的造物主和维护者,但这却使莱布尼兹讥讽牛顿的上帝好像一个二等钟表匠,造出来的钟表每次停下来还非要他自己去维修不可。

为了检验他的新理论的预言,牛顿利用了弗雷姆斯蒂德(John Flamsteed,1646~1719)的月亮运动的观测结果,后者是格林尼治天文台的首任皇家天文学家,也是牛顿为了知识产权问题后来与之争吵的另一位科学家。格林尼治天文台当时除了做纯研究外,还在另一项工作中起着重要作用:为使船只在海上能够找到所在的经度而做天文观测(纬度可以通过测量恒星的地平高度而得到)。尽管弗雷姆斯蒂德和他的后继者作了大量观测,这一工作直到1767年才算完成。大约也是在这个时间前后,来自亨伯河边巴洛城的一个木匠哈里森(John Harrison),制成了第一台天文钟,它可以在海上显示“家乡时间”。但只是到了下一个世纪,在1884年,才把这个“家乡”确定在格林尼治;从此,为使全世界的守时标准化,格林尼治时间建立了起来。比较格林尼治时间和本地时间就可以得到经度。比如,如果海上的日出时刻比格林尼治时间晚四个小时,船长就知道,他已经绕地球航行了六分之一。

牛顿方程式的剖析

牛顿的运动方程式把一个物体的加速度直接与作用力联系在一起,这样就产生了一个有关时间的奇妙结果。在加速度的瞬时值中时间出现两次:加速度是速度随时间的变化率,而速度是位置随时间的变化率。在微积分中,这样一个量被称为位置对时间的二阶导数。这就在牛顿的运动方程中产生了一个重要的后果,即时间是作为两次幂,也就是平方出现的。如果我们把前进的时间(“正的时间”)替换为倒退的时间(“负的时间”),这些方程不会改变,因为两个负数的乘积和两个正数的乘积一样总是正的:负时间的平方等于正时间的平方。这样,牛顿力学是不能够区分这两个不同的时间方向的。牛顿方程式本身不能告诉我们是在变老或是变年轻,但这一点正是人生至关重要的一个方面。

一个球从球拍上弹回也好,水星在绕日轨道运行也好,对牛顿方程的每一个解,只要把时间方向简单地颠倒一下,就可以得到另外一个同样可以被容许的解。这等于设想时间倒转。

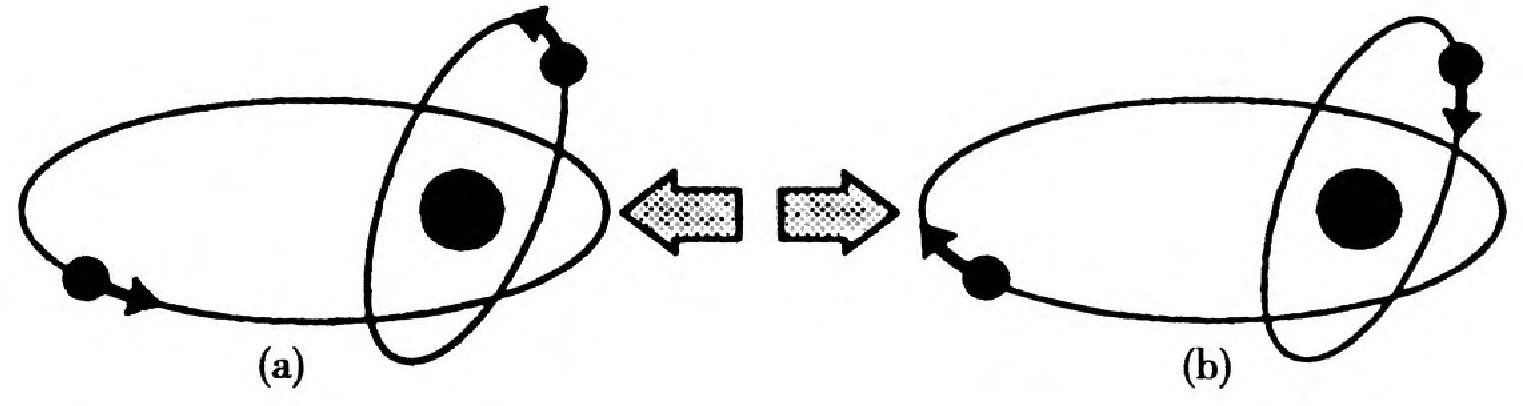

我们马上会觉得,时间对称是一个非常特殊的性质,因为我们直接经验的现象中,这种情况极为罕见。考虑图1所示的两个行星围绕太阳运行的情况。(a)和(b)是不同的运动状态,但都是牛顿方程式同样容许的解。这样,记录(a)的电影胶片如果倒过来放映就会变成(b);但不论这电影如何放映,都不能告诉我们哪一种情况代表时间真实的方向,哪一种情况代表时间的反向。我们可以说,牛顿运动方程式描述的是一个完全可以逆转的世界。

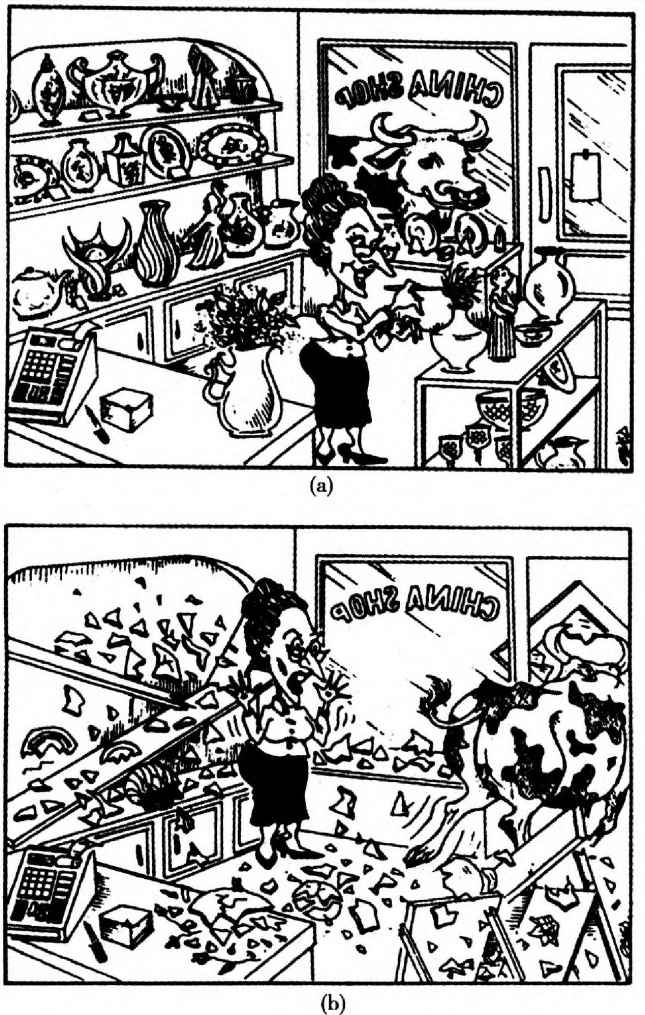

然而,这是我们所了解的那个世界吗?试想公牛闯进瓷器店的影片(图2)。滑稽的时间倒转——被打碎了的瓷器奇迹般地重新聚合在一起,公牛倒退跑出这家商店——在现实世界中从来不会发生。这两种过程中哪一种代表了时间流逝的正确方向,是不证自明的。

还有无数其他的例子:从来没有人见到过一杯茶会自发地变热——它总是自己凉下来。我们只见过季节以同样的春、夏、秋、冬的顺序出现,而从没有见过夏天紧接着秋天。我们与单向过程最直接的接触大概就是年龄的增长。从来没有一个记录在案的例子,显示一个死亡了的有机体会复活,越变越年轻并最后“倒生”回去。像生命一样的单向过程,叫做不可逆过程。

图1 牛顿力学的可逆性。在时间向前和向后之间没有区别。图(a)表示围绕太阳运行的两颗行星。如果把记录A的影片倒放,我们就会得到图(b)。但是我们如何才能独一无二地确定,哪一个真正是时间在向前走呢?[录自柯文尼,法文杂志《研究》,第20卷,190页(1989)。]

然而牛顿的定律显然预言,这样不可能的时间倒转过程是完全可以发生的。公牛可以溜达走进摧毁殆尽的瓷器店,把破碎的碗碟拼起来并重新堆放好。是不是我们因此就可以得出结论说,牛顿的运动理论是不正确的,因为我们已经看到这么多的实际过程,它们看来都与牛顿定律的预言相抵触?

为了避免这一结论,有人就说,应当考虑这个故事实现时间倒转所需要的初始条件。公牛把瓷器碎片拼合好原则上是可能的,但是可能性极小极小。把一个盘子打成碎片可以有许多方式,但是把这些碎片重新还原只有一种方式。用牛顿方程式去拼合瓷器碎片,初始条件实现的几率是如此之小,所以我们看不到改过自新的公牛,去重整被糟蹋了的瓷器店。这样,时间箭头便出现了。

图2 在真实的世界中我们决不会遇到完全可逆的系统。日常发生的一切都是不可逆的。图中所画是想象一头公牛传入一家瓷器店的情况[(a)是闯入之前,(b)是闯入之后]。从来没有见过(b)发生在(a)之前的时间倒转过程。[录自柯文尼,法文杂志《研究》,第20卷,190页(1989)。]

但这个说法是有缺陷的。根据这个说法,时间的箭头不是一个内禀的性质,而是由于这家瓷器店起初特别整齐有序。这类似于说,一个放在斜坡上的球将总是向下滚动。对于这个说法,牛顿的时间对称的方程式仍然可以作如下反驳:一组初始条件,既可以作为时间向前的事件的出发点,也同样可以作为时间向后的事件的出发点。反过来说,如果起始条件能够任意选择,那么一个在山底的球也会滚上山顶的。

也许这时间箭头出自于耗散。耗散是区别可逆过程与不可逆过程的一个关键特征,它涉及所研究的系统中的能量再分布,或能量从该体系的散失。瓷器被冲撞时,“摩擦力”或者其他的力起作用,使能量耗散,能量在瓷器碎片和周围环境之间转移。我们知道,碎片之间的相对运动由于摩擦力而减慢而不是加快,因为部分动能被转换为热能。这种摩擦力的“衰减”作用可以被加进牛顿方程式,只要简单地承认它的存在,在方程中加进一个附加项来代表它就行。原方程的时间对称性因此被破坏,不可逆情况于是出现。

然而基本的困难并没有解决,因为根据现代原子论的观点,摩擦仍然需要用原子和分子的运动来解释,而这种运动本身是服从牛顿可逆的定律的(或者同样地,服从第四章要讨论的“无时间性”的量子力学定律)。因此,我们只是把问题暂时放在一边而已。牛顿的方程与时间方向无关,一只摔碎了的茶壶,它的几十亿分子原则上可以开倒车,从声波中吸收所需的能量,使散落的瓷器碎片自发地重新拼合起来。

也许牛顿力学并不是可以到处应用的,也许我们为解释时间之箭已把它用在不应该用的场合。但是,时间的箭头,确实是许多过程包括生命现象在内的一个内禀特征,这些过程并不特别依赖于“初始条件”。我们将在第五章中讨论这些过程。

电磁时间

牛顿提出他的定律,是为了研究引力对大质量物体的作用。但是自然界中还有其他的力,例如静电力——我们梳头时使头发竖立起来的力。解释静电现象的定律最后演变为电磁理论,它是物理学的第二个主要的理论构成。在这里,时间同样是一个棘手的问题。

牛顿引力理论的一个饶有趣味的特点,是它描述了两个大质量的物体(例如太阳和月亮)之间的一种瞬时作用,尽管这两个物体并没有直接接触。这种现象被称为超距作用。它使当时的科学家和哲学家都感到头疼,因为找不到显而易见的机制去说明它。在《原理》一书中,牛顿叙述道:“我希望我们能用类似力学原理的推理,导出其他自然现象,因为有许多理由使我猜想,这些现象都取决于某些力,这些力使得物体中的粒子由于某些迄今未知的原因,或者相互靠近而连接成规则形状,或者相互排斥而分散。这些力既属未知,所以哲学家们迄今对大自然的探索仍是徒劳无功。”

对于像一记拳或是一记耳光那样的碰撞力,物理学家和哲学家们可以理解。可是对于吸引力或排斥力——像牛顿的引力——他们总认为是玄虚的。牛顿在科学上的主要敌手莱布尼兹,曾把牛顿的工作评论为“引力(不言而喻,任何牛顿其他的原动力),不是故弄玄虚就是某种奇迹的作用”。牛顿为了解决这一问题,想象了一个引力场,它从每一个引力质量中流出,瞬时弥漫到整个空间,并且随着到物体质量中心距离的增加,它的强度按平方反比而减少;这样当距离增加一倍时,引力场的强度就减少到四分之一。

静电力——例如,在带电的梳子和头发之间的静电力——以同样的方式作用于整个空间。为使这种作用在一段距离外发生,就要假定有一个电场,就像牛顿的引力场那样。1785年法国人库仑(Charles Coulomb)获得了必要的实验精度,为静电力的理论提供了基础。根据他的实验,他得到了一个把荷电物体之间相互作用定量化的定律。库仑使用了一个扭矩天平,这是一个可以测量一对荷电球之间电力的装置。他发现同性电荷相互排斥而异性电荷相互吸引,在这两种情况下,相互作用力都准确地按照荷电球之间距离的平方反比而变化(并且正比于两个球电荷量的乘积)。

库仑定律与牛顿的引力定律具有惊人的相似性:两者都用了场的概念,都用了平方反比定律,来描述超距作用。诚然,也有一些重要的区别。电荷有两种类型,正电荷与负电荷。同性电荷相斥,异性电荷相吸。而引力只有一种类型的“荷”——质量——它总是相吸的:日月星辰之间全都是互相吸引。

与静电学有关的静磁场的研究,与静电场有非常相像的历史,两者之间有许多相似之处。当时担任伦敦皇家研究所所长的法拉第(Michael Faraday)1820年在电学和磁学方面进行了独创性的研究,发现运动的或动态的磁作用与静电作用紧密相关,而且反之亦然。运动的电荷产生磁场,而运动的磁场在导体中产生电流(第三章中我们将深入讨论这种对称性的原因)。法拉第的开创性工作,由苏格兰人麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831~1879)用有力的理论继续发展。麦克斯韦1864年当伦敦大学皇家学院的教授时,证明了电和磁的作用,是同一个电磁力不同的表现形式。他最后集其大成的数学方程是如此优美,使得玻耳兹曼(Boltzmann)不禁引用哥德(Goethe)的语句:“难道是上帝写的这些吗?……”麦克斯韦把法拉第的电磁定律数学化,其结果现在就叫做麦克斯韦方程。根据这些方程,麦克斯韦得到一项推论说,电磁信号在真空中应该以一个恒定的速度运动,而这个速度就是光的速度。

这样说来,我们就很难避免下结论,说光本身就是一种电磁作用。不久之后,另外一些形式的电磁辐射也被发现了,从此人们知道可见光只是电磁波谱中的一部分,整个电磁波谱覆盖着从射电波直到X射线以及它以外的波段。我们熟悉的从红色到紫色的电磁辐射波谱,仅仅只是整个波谱中的、人的视网膜感觉得到的一个波段。

然而,就像牛顿方程一样,麦克斯韦方程也不区分过去和将来。时间不论是正值还是负值,方程都是不变的,方程里面不包含过去和将来的区别。按照麦克斯韦方程,一个像电子这样带电的、有质量的粒子,在电场和磁场并存的情况下,由于同时受到这两个场的作用,将受到一个以荷兰物理学家洛伦兹(Hendrik Lorentz)的名字命名的力。这个粒子的运动于是就可以用牛顿运动方程来描述,洛伦兹力和粒子质量决定粒子的加速度。

这样我们又一次失去了时间箭头。正如先前讲到的引力下的运动一样,现在我们在电动力学中又遇到了可逆的力学描述。有关带电粒子在电场、磁场或者两者并存情况下的实验,证实了这些时间对称的运动方程的解,的确给出了正确的动力学结果。可是许多电磁现象,很明显地是具有时间方向的。从没有人见过光波从照亮的房间里聚回到电灯灯丝,然后被灯丝吸收;也从没有人见过光线从我们的眼睛跑出来,再被太阳或是其他光源吸收回去。因此有些人说,存在一种电磁的时间箭头,它可以排除这些“倒转”过程,原因是这些过程的初始条件被实现的几率极小。这种说法和我们前面已经反驳过的,有关公牛和瓷器店的说法十分相似。

电和电磁辐射在守时技术方面起了很大的作用。依赖于个别地方准确守时的“地方时”制度由此结束,取而代之的是全国性的“国家时”。这给出了一个全国范围共同意识的“现在”。无线电波可以使遍布全国的钟表时间同步。当第一个电报系统1838年在英国被采用时,人们就已认识到,用同样的办法,可以传播来自同一个主钟的信号。电使得钟表的准确性比以往大大提高。在美国的贝尔实验室,借助于电路装置的晶体石英钟,早在20世纪20年代后期就已经问世。在这类钟里,石英晶体像音叉一样,以恒定而且非常准确的频率振荡。这一频率是石英晶体的特性,与机械钟不同的是,它和钟表的设计基本无关。

1948年,设在华盛顿的美国国家标准局成功地把一种分子振动用于守时,为原子钟铺开了道路。原子钟的“滴答”频率是完全与工艺设计无关的。美国国家标准局当时用的是氨分子,它的形状像金字塔,由三个氢原子和一个氮原子组成。三个氢原子构成一个环,氮原子前后跳动穿过这个环,就形成了钟的“滴答”走时。最古老的守时钟就是我们所在的这颗行星了,它的缺点是它的转动速率不是完全稳定的,与此相比,原子钟要好得多了。由于地球极冠的冰雪冻结和融化,潮汐的摩擦以及其他产生于地球内部深处的作用,一天的长度在一年之中,有千分之一秒左右的涨落。这对于现代超精密的守时需要来说,是完全不够的。

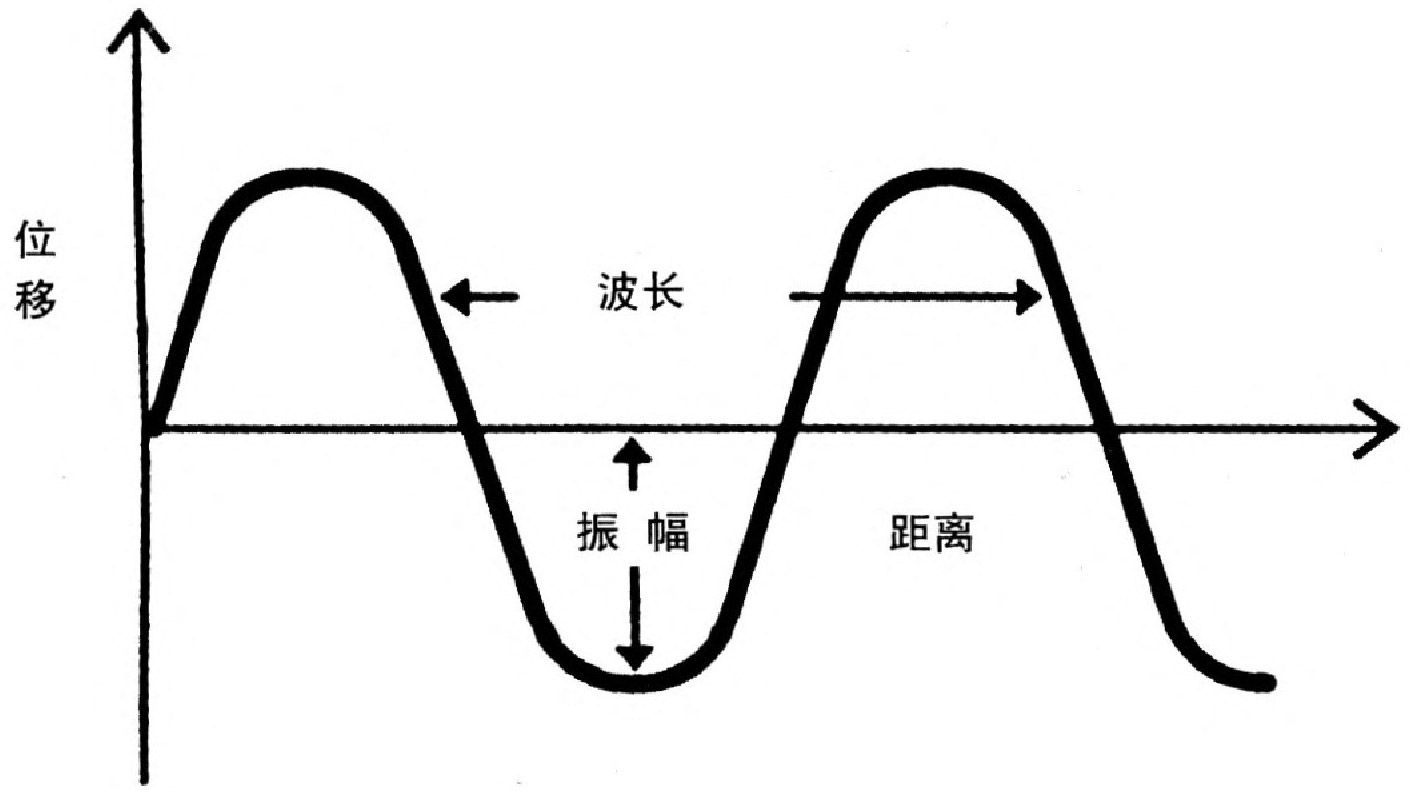

关于场,以太,空间和时间

麦克斯韦所预言的电磁波,照他自己的描述,可以想象为“带电或带磁物体周围空间中,一种电磁场的扰动”。这种波的特征,可以用它们的波长来表示——即相邻两个波之间,振动相同点的距离。射电波的波长一般是几米或更长,而放射性原子射出的伽马射线的波长要小亿万倍——大约是氢原子直径的百分之一。我们眼睛的视网膜能感觉到的可见光,其波长是原子直径的几千倍,介于上述两种极端情况之间。

但是,载运电磁波的介质是什么呢?我们最熟悉的波,并不是从太阳晒到日光浴者头顶上的电磁波,而是从海里打在沙滩上的水波。难道麦克斯韦的电磁波,也一定要经过什么东西才能传播吗?麦克斯韦假定有一种叫做“以太”的介质,是它在载运电磁波。有趣的是,以太这个观念,起源于绝对空间的概念;直到爱因斯坦时,才把这个观念扫除掉。

绝对时间和绝对空间源于古希腊思想,特别是亚里士多德。牛顿和其他许多人构想过一种参考框架,一种绝对静止的状态,它类似于一个巨大的、延伸到整个宇宙的网格。相对于这个框架或状态,一切物体的运动就可以在实验上与理论上与它比较。例如,一个在火车上往餐车走的乘客,他的速度可以从每小时几英里变化到几千英里,这取决于他的速度是相对于火车、铁轨测量,还是相对于牛顿假设的绝对静止状态。正如我们已经提到过的,牛顿同样设想了“绝对时间”,它独立于空间,在任何地方都以同样的快慢流逝:“把时间联系于恒星运动(如柏拉图建议的那样),或者联系于‘运动数’(亚里士多德)、意识(奥古斯汀,Augustine)、世界和人类(亚维若艾斯,Averroes)或是生命和感觉,这些企图都已经一去不复返。时间成为一种普遍规律,不论发生了什么,这种规律都是自我存在着的。”

图3 波长的意义

在牛顿时代,神学中的宇宙模型把绝对空间和绝对时间定义为造物主的属性,是毫不困难的。但是,在牛顿物理学里,这样的绝对空间和绝对时间到哪里才可以找得到,这是远远不清楚的。牛顿本人主张,绝对空间(以及绝对时间)应与太阳系的中心重合;另一些人后来进一步认为,应该用所谓“固定恒星的参考系”作为绝对空间的框架。这些遥远的恒星,由于距离上的原因,看起来是固定不动的。

实际上,在牛顿力学里,要承认绝对时间,就得否定绝对空间,否则逻辑上就讲不通。没有绝对静止、完全不动的状态——它完全决定于个人的观察角度,或者用术语来说,决定于观察者的参考系统。考虑一个最简单的例子,一个除了两个球以外,没有任何其他东西的宇宙。想象我们位于其中一个球上。如果两个球之间的距离在稳恒地增加,我们就不可能说,是这一个球还是那一个球在动,或是两个球都在动。在这两个参考系中,不可能有哪一个是有特殊地位的。这本放在桌子上的书,虽然对地球来讲是不动的,但对太阳来讲,就完全不是这么回事了。我们也不能假定太阳是固定不动的,或者宇宙中确有某个地方是绝对静止的。牛顿的理论,实际上否定了这个绝对空间的观念,许多科学家和哲学家都指出过这一点,其中包括牛顿同时代的人,例如伯克莱主教(Bishop Berkeley)和莱布尼兹,以及后来的庞加莱、马赫(Ernst Mach)和爱因斯坦。

正是因为宇宙中没有特殊的、延及各处的网格,也没有一个点,像一张图表中的原点那样,可以被唯一地指认出来,所以在所有的参考系中,牛顿定律描述的是同样的物理现象。我们看来是理所当然的:一位空中小姐在斟咖啡时,她会认为咖啡流动的规律,不论飞机是停在跑道上,还是在8000米高空以固定的速度飞行,都是一样的。我们只要考虑相对运动的作用就行了:当火车以每小时50千米的速度,从一位坐在月台上的铁路值班员身边驰过时,一位乘客向着火车运行方向,以每小时30千米的速度扔出一个苹果核。这样,苹果核相对于值班员的速度,就是每小时80千米。在数学上,这可以用一种叫做伽利略变换的方法来表示,这个方法讲的是,当两个或更多的观测者作匀速相对运动,也就是他们两两之间的相对速度保持不变时,如何把他们的测量结果联系起来。

尽管在逻辑上站不住脚,但绝对空间的观念在19世纪的物理学家的头脑中太根深蒂固了,于是他们很自然地设想,以太弥漫于整个绝对空间,电磁波就是在这云雾状的以太中的扰动。以太是宇宙的属性,就像地图上的经纬一样。任何距离的测量,都可以相对于以太做出。但是对于这些物理学家来说,以太的含义,并不仅仅是一种宇宙的参考系而已。由于地球相对于绝对空间在运动,它就是在连续的“以太风”中疾驰。如果以太不是出于亚里士多德腐朽思想的一种心理上的神话,就应当找出证据,表明以太可以导致出某些实实在在的科学结果。著名的迈克耳孙-莫雷(Michelson-Morley)实验,其动机就是为了搜寻以太。关于这个实验和它的深远意义,我们将在下一章中再来谈。

牛顿物理学的预言能力

关于时间,牛顿方程式还有另一个令人惊异的特点:它们是“决定性的”。为了理解这个意思,我们可以想象任何一个系统,相互碰撞的台球也好,绕日运行的火星也好。牛顿的运动方程说,不管在观测的初始时刻位置和速度如何,也就是不管“初始条件”如何,系统的行为对过去和将来都是确定的。不论物体是受到电磁相互作用,像绕原子高速转动的电子那样,还是受到引力作用,像绕日运转的行星那样,牛顿力学原则上能使我们确定物体在整个过去和将来的行为,只要我们能够知道物体在某一个时刻的速度和位置。我们也许会想,将来是不确定的。但是按照牛顿的方程,将来是被详详细细地确定下来的。这种“决定论”是牛顿方程数学结构的一个直接推论。决定论与“因果律”密切有关,因果律说,每一个事件都有它的原因,而事件本身为其结果。在我们现在讨论的情况下,初始条件就是第一个原因,因为我们不问初始条件是如何导致的。

看上去,我们不得不下这样的结论:万事都是由宇宙的初始条件决定的——当上帝点燃大爆炸的导火线的时候,这初始条件就被确定了。哲学家们常常想“证明”源于偏见的信仰;他们列举出来的有利于自由意志的所有论点,都被牛顿的决定论击得粉碎。决定论也贬低上帝和人类在宇宙演化中扮演的角色。牛顿的钟表机械式的宇宙,像是打在基督教神学心脏的致命一击。怪不得教会与科学的关系相当不融洽。

上一章提到爱因斯坦说过的一句话——过去、现在和将来之间的区别只不过是一种幻觉——这无疑是出自于牛顿力学的决定性的和因果性的结构,这结构也同样支承着广义相对论。牛顿力学是一个时间对称、决定性的理论,其中过去、现在和将来没有区分——这三者相互之间没有什么特别的关系。知道了某个任意时刻行星的坐标和速度,就可以完全确定地描述太阳系在所有“后来”和“以前”时刻的状态,只要把这些坐标和速度代入牛顿方程就行了。因此,对于一个力学系统,牛顿理论在任何一个时刻的描述,都在这同一时刻已包含其整个的过去和将来。时间倒转的对称性意味着“果”可以变成“因”,“因”可以变成“果”;这样一来,我们的“因果感”本身也就大有问题了。就牛顿方程而言,一场板球比赛的时间完全可以倒转,每一个球都完全可以回到投球手的手中。此时,“因”是球开始在草坪上先滚动后弹起时,球吸取的热量;“果”是球飞向球板,吸收声波,并弹回到向后退的投球手张开的手里。

庞加莱的回归论

牛顿的力学方程不具有内禀的时间箭头,于是没有理由说一个时间方向比其相反的方向更好。但是事情其实更糟。庞加莱提出的一个定理说,在一个足够长的时间间隔内,任何孤立体系(例如宇宙本身)将返回到它的初始状态;事实上,在一个无限长的时间中,它应当如此重复无限多次。这就是第一章中提到的斯多葛学派的时间循环。

庞加莱定理适用于一个大小有限的孤立体系:一个被限制在无摩擦的台面上运动的台球,迟早会以初始时的速度,回到它的初始位置。这种永恒的反复,在台球游戏的例子中是容易想象的。但是,对于许多我们所感兴趣的体系,粒子(例如原子和分子)的数目是如此巨大,使得这“循环时间”比起宇宙的年龄(大约100亿年,也就是1后面10个零),要长出许多倍。即使如此,这种无止境的循环往复,还是暗中在摧毁时间箭头的基本观念,否定一切事物的演化,使演化的概念顶多只具有最肤浅的意义。庞加莱的循环论(或者叫做庞加莱回归论),不管它的缺点如何,成为了理论物理学家的麻醉剂,所引起的主要反应,大体上说来,就是坚持从主观立场上解释时间的不可逆转。

牛顿物理学的局限

牛顿物理学承认绝对时间的概念,但不承认绝对空间。如我们上面提到的,在向火车外扔果核的那一例中,牛顿方程的描述在伽利略变换下是不变的。这个变换讲的是,当两个观测者的参考系作匀速相对运动时,如何把这两个观测者对于同一个事件的记录联系起来。如果要求物理学与描述事件所用的参考系无关,那么这一不变原理是必需的。如果宇航员到了月球上,发现那里的物理定律不同,他们一定会感到非常惊异。因此,难怪不变原理在现代物理学中起着中心作用。但是,按照牛顿方程,两个观测者一方面由于相对运动而有不同的位置,另一方面他们对时间却有同样的感觉,而这种感觉是与参考系无关的。这就使得牛顿的或其他任何人的绝对时间观念得以继续存在。如果在早期某个时刻,两个观测者的表互相校准过,按照牛顿的世界观,两个人的表将永远显示同样的时间。这听起来非常合理,非常符合我们对时间的常识。

遗憾的是,常识往往是对真实世界的误导,这一点以后会很明显。其实,当我们注意到麦克斯韦电磁方程在伽利略变换下并非不变时,我们就意识到绝对时间是会有问题的。换句话说,电磁现象是随着伽利略参考系的速度而变化的。然而,伽利略变换之所以成立,正是因为牛顿力学中没有一个绝对静止的状态。电磁波的不正常表现,暗示着存在一个特殊的参考系,也就是绝对空间幽灵的复活。奇特的作用看来是可能了,例如,光传播的规律似乎应该与观测者的相对速度有关。此后,洛伦兹发现了一个新的变换——洛伦兹变换——在此变换下麦克斯韦方程是不变的。这一变换和伽利略变换大为不同,特别是它把两个作匀速相对运动的观测者的空间和时间坐标混在一起,从而使得光传播的规律与速度无关。洛伦兹的这个形式古怪的变换,当时被认为只是一种雕虫小技,因而未受到重视。直到爱因斯坦的狭义相对论1905年问世,它的命运才改观。狭义相对论我们在第三章中将要谈到。

除掉这一点小困难以外,牛顿物理学对物体在引力和电磁力作用下的大尺度动力学行为,无论是从树上掉下来的苹果,还是绕日的行星轨道,都给出了很好的描述。然而,对于看不见的原子和分子的微观世界,也就是构成物质的基本单元,情况又是怎么样呢?

在我们的故事现在讲到的那个时期——即19世纪末——

还没有一个被普遍接受的物质原子论。但是有利于原子论的证据,是在不断地越积越多。做出主要贡献的,有玻耳兹曼,他奠定了气体动力学理论的分子论基础;有麦克斯韦,他把黏滞性与分子行为联系起来,玻耳兹曼把这比作“一首绝妙的交响诗”;此后,还有爱因斯坦,我们将在第四章中再谈到他的关于布朗运动的分子理论(1905)。所有这些人的工作,都是运用牛顿力学去描述分子的运动。

反对物质原子论的论调,主要是由后来被叫做“维也纳派”的“逻辑实证主义”的先驱者们激发起来的。这一哲学学说的倡导者,其中相当一些是有影响的人物,例如马赫和德国化学家奥斯特瓦尔德(Wilhelm Ostwald),他们坚持认为,任何有关所谓原子论的陈述都是没有意义的,因为我们没有办法直接证实原子和分子的存在。另一方面,玻耳兹曼深信原子论是科学上必需的,因此他不断地与这些固执的反对者争论。逐渐地,这些反对者在论战中处于下风。

到了20世纪初期,原子论已经牢固地建立起来。当时大多数物理学家认为,现在对一切事物基本上已经完全了解了。也许只有很少的几个小问题,是需要解释的——例如,某些物质吸收热量的准确方式,以及某些原子蒸汽辐射出的奇怪谱线——但物理学家们声言,只要再过几年,这些问题就可以解决了。让我们仅仅举一个例子。迈克耳孙在1903年信心十足地说道:“所有比较重要的基本定律和物理科学的事实,都已经被发现,它们已经很稳固地成立,甚至连因为有新的发现而要对它们进行补充的这种可能性,都极其微小。”温伯格写道:“这段话以后一直被物理学家们当做笑料。”然而,人们仍然一次又一次地拿科学上的运气打赌。1928年,后来获诺贝尔奖的玻恩(Max Born)发表评论说:“我们所了解的物理学,将于六个月内大功告成。”核力的发现,很快把这种想法送进了垃圾箱。但是即使到了1988年,霍金在他的畅销书《时间简史》中还说,他相信“可以谨慎乐观地说,我们对自然的终极规律的探索,现在也许接近了尾声”。让时间来检验他的预言吧。

无论如何,原子论的兴起,敲响了牛顿物理学在某些领域的丧钟。日渐增多的证据表明,牛顿物理学对于描述高速、极大质量和极小质量的情况,已经失效。下两章要叙述的两个革命,在20世纪的头25年中,冲进了牛顿的物理世界。量子力学使我们对“基本”微观世界的认识面目一新,爱因斯坦的相对论把绝对时间的观念一扫而光。正如斯夸尔爵士(Sir John Squire)模仿坡普的诗句写道的:“光明不再继续了,恶魔高声地在嚎叫;让爱因斯坦出世吧,使世界重现光明。”

时间失去了方向

作为我们日常生活中一个基本特点的时间,它的本质,在牛顿物理学中一直是含混不清的。时间是牛顿为了以数学方式描述运动的概念而引入的;他把运动定义为位置随时间的变化,而时间是一个基本量,本身没有定义:运动是用时间来解释的,而不是时间用运动来解释。我们可以把一个物体任意置于空间一处,但我们不能控制它在时间中的位置。

在一个牛顿宇宙中,相对做匀速运动的钟,不论它们的位置和速度如何,时间流逝的快慢都是一样的。一般人对这种时间观是最感惬意的。然而这种时间观被爱因斯坦的相对论否定了,这我们将在下一章中再谈。

牛顿的时间中有一个佯谬。人们的经验是,时间永远是向前走的。时间的流逝才使我们能够观察到运动,但是时间箭头的起因一直没有解释。牛顿的运动方程尽管具有很大的能力,但是它们产生的结果却是与直觉相反的:时间的对称性使这些方程对时间的方向漠不经心。经过庞加莱回归,这些方程确保历史会无限地重复。它们的决定性,如再加上关于一个系统的足够信息,就可以断言该系统所有将来和过去发生的事件。牛顿的这种自然观难怪是浪漫派诗人所憎恶的。济慈(Keats)在他的《拉米亚》一诗(1819)中写道:

科学将剪断安琪儿的双翅,

用规则和准线打破所有的秘密,

把幽灵赶出天空,把地精赶出地洞,

把天上的彩虹拆散,叫它们永远不再编织。

如果牛顿力学是普遍适用的,我们就不得不说,所有可能发生的过程,都可以用其组成部分的原子和分子的运动来表示。因为牛顿力学是决定性的,一个系统将来和过去的行为,就可以从该系统任何一个时刻的信息得到断言。我们的大脑既然也是由原子和分子构成的,自由意志就不可能存在。法国哲学家波格森(Henri Bergson),和其他许多人一样,为这幅大有问题的世界图像感到忧虑,因为他觉得“经典物理学中,所有的事物都是一次性给定的:变化只是将然的否定,而时间也只是一个参数而已”。同样的困难也使得另一个法国科学哲学家科瑞(Alexandre Koyr)认为,把牛顿力学描述的运动看做是“一种与时间无关的运动,一种在‘非时’时间中进行的过程——这样的时间概念,就和‘没有变化的变化’同样地令人难解”。

牛顿力学造就了一个充满活力的理论机体,这机体,人们至今仍然把它应用在各式各样的场合:从台球的运动到星系的形成,到空间探测的技术。行星、导弹、火箭、卫星和诸如“旅行者号”那样的空间探测飞船,它们的轨道都是以这300岁高龄的理论作依据的。正如以色列(Werner Israel)和霍金所述:“它工作的精确性令人难以置信——对于地球的绕日运行,精度好于一亿分之一——而且它还继续在日常生活中发挥着作用。”对于描述行星轨道,以及其他只包含很少运动物体的“简单”系统,常常有这样的情况:它们的位置中微小的不确定性没有多大影响,原因是牛顿方程对非常相似的现状,总给出非常相似的将来。但是现实世界里要考虑的,往往是包含众多物体的复杂系统,而我们对它的信息又不可能掌握完备,在这种情况下,上面说的那种决定性和实际就很少有关系了。在绝大多数情况下,例如第一个太空人从空间看到的庞大的地球天气系统,对现状的描述中最微小的不确定性,也会导致完全两样的将来。失之毫厘,谬之千里,拉普拉斯梦想的决定论,因此被一笔勾销。他本来认为,只要我们知道了在某个任意时刻,宇宙中所有粒子的位置和速度,我们就可以对一切做出预言。随着决定论的灭亡,重新发现一个统一的自洽的时间观的可能性,终于来到了。