希腊:连接古亚洲和新欧洲的纽带

04-02Ctrl+D 收藏本站

希腊半岛位于巴尔干半岛的最南部,北临多瑙河;西依亚得里亚海,与意大利一海之隔;东濒黑海、马尔马拉海、博斯普鲁斯海峡和爱琴海,与亚洲相邻;在南部,以地中海为界与亚洲隔海相望。

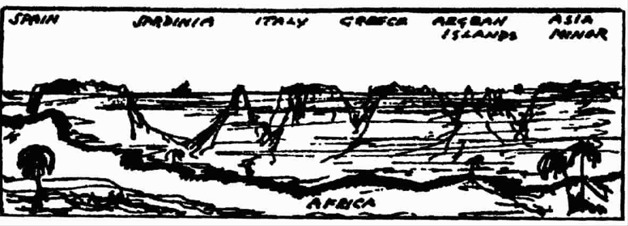

我从未在空中眺望过巴尔干半岛,但是我觉得从高空看巴尔干半岛,它的轮廓肯定像从欧洲伸向亚洲与非洲的一只手掌。希腊就是这只手掌的大拇指,色雷斯是小指,而君士坦丁堡则是小指上的指甲,至于那些从马其顿和德撒利亚连绵到小亚细亚的山脉就构成了这只手掌的其他手指。在某些情况下,只有这些山脉的顶峰可以看得见,这些山脉从北到南一路绵亘,一直伸展到爱琴海的波涛之中,如果从高空中俯瞰,它们的踪迹会非常清晰,如半浸在清水盆中的手指。

这只手掌的骨骼就是那一列列坚实的山脉,它们呈对角线从西北延伸向东南。这些山脉的名称也是各种各样,有保加利亚语的、黑山语的、塞尔维亚语的、土耳其语的,还有阿尔巴尼亚语和希腊语的,但是你要记住有几条山脉在这一地区起着举足轻重的作用。

其中之一就是狄那里克的阿尔卑斯山,它从瑞士的阿尔卑斯山一直伸展到将希腊半岛一分为二的科林斯湾。半岛的南部近似于一个三角形,古希腊人曾误认为它是一个独立的岛屿(这不足为奇,因为连接半岛南北方的科林斯地峡大约只有3.5英里宽),他们称之为伯罗奔尼撒半岛或者珀罗普斯岛。这个珀罗普斯——按照古希腊的传说——就是主神宙斯之孙,坦塔罗斯(古希腊传说中宙斯的儿子。由于他向人类泄露天上的秘密,并杀死自己的儿子珀罗普斯,将其做成菜肴给诸神吃以试验他们的观察力,从而触怒诸神,罚他在冥界受苦——译者注)之子,在奥林匹亚,他被尊崇为优秀运动员之父。

在中世纪,那些征服希腊的威尼斯人只是一群毫无想象力的商人,他们对于这个曾被父亲做成烤肉用来招待客人的年轻人毫无兴趣。他们发现,从地图上看,伯罗奔尼撒半岛就像一片桑树叶,于是他们给它起了一个新名字——摩里亚半岛(Morea)。这就是你在现代地图册上看到的名字。

这里还有两座山脉互不相连,一个是北部的巴尔干山脉,整个半岛就是以它命名的,巴尔干山脉仅是一个半环形山系的南端,而北部就是喀尔巴阡山脉。两座山脉被“铁门”隔开,这个“铁门”就是多瑙河通向大海凿下的一条峡谷。在这里,多瑙河受山势挤压,只得掉头东去,注入黑海,转变了多瑙河从匈牙利平原流向爱琴海的“初衷”。

遗憾的是,这座隔在希腊半岛与罗马尼亚之间的“墙”并没有阿尔卑斯山那样高,无法阻挡从俄罗斯平原吹向巴尔干地区的寒冷风暴,因此半岛的北部常年冰封雪飘。不过,当俄罗斯的阴云抵达希腊之前,它们就被第二堵“墙”挡在了外面,这就是罗多彼山(Rhodope Mountains)。它的名字含义是“杜鹃花遍山”,你可以在其他词中找到相同的词根,如rhododendron(杜鹃花)、爱琴海上的Rhodes(罗德岛),意思是“杜鹃花覆盖的岛”,这充分说明希腊气候的温和宜人。

罗多彼山的高度达9000英尺,而巴尔干山脉的最高峰才不过8000英尺,它位于著名的希普卡关附近。1877年,俄国军队曾为通过这个关隘损失惨重。罗多彼山为它身后半岛的气候起了非常重要的作用。另外,高达1万英尺、终年积雪的奥林匹斯山也在时刻保卫着帖撒利亚平原。正是在这块平原上,诞生了希腊民族。

肥沃富饶的帖撒利亚平原曾经是一个内陆海,但是后来,皮尼奥斯河(现在地图上的萨拉米比亚河)从著名的腾比河谷中间为自己开辟了一条河床道路,于是帖撒利亚湖的湖水全部倾入了塞萨洛尼基湾,从此这里就变成了一片干涸的陆地。帖撒利亚,这个古希腊的鱼米之乡,土耳其侵略者却忽略了它,他们一贯的漫不经心,与其说是出于心怀恶意,还不如说是出于穆斯林无可救药的懒惰。对于所有近在眼前的重要问题,他们的回答总是耸一耸肩,问一句:“这有什么用?”后来土耳其人被赶出这块土地,希腊的放债人就控制了那里的农民,继续从前的横征暴敛。现在,帖撒利亚主要出产烟草。这里有一个港口叫沃洛,昔日亚尔古英雄就是从这里出发去寻找金羊毛的(源出荷马时代前的希腊神话——译者注),早在特洛伊英雄出生前他们的英雄事迹就已经家喻户晓了。帖撒利亚还有一个工业城市和铁路枢纽,这就是拉里萨。

希腊

有件趣事可以说明在古代人们是如何被莫名其妙地聚在一起的。在拉里萨这个帖撒利亚的中心城市,有一个黑人区。他们是当年战争的纪念品。土耳其从他们在非洲的领地苏丹调来了几个军团,来镇压1821—1829年希腊人的起义,这些土耳其人并不在乎是什么人在为他们流血牺牲。拉里萨就是那场战争的土耳其总部。战争结束后,可怜的苏丹人就被遗弃在这里,终日流落无依,困顿他乡,直到今天仍然留在这里。

不过,这本书讲完之前,还有比这更莫名其妙的事情。你将了解到北非有红种印第安人,中国东部有犹太人以及大西洋无人居住的荒岛上还出现了马儿。这些奇闻趣事应该让那些鼓吹“纯正血统”的狂热分子好好读一读。

从帖撒利亚跨过品都斯山就进入了埃皮鲁斯地区。品都斯山和巴尔干山群山一样雄伟高大,一直都是埃皮鲁斯与希腊其他地区之间的一道天然屏障。当年亚里士多德为什么认为这一地区是人类的发祥地,至今仍是一个谜;因为这里民生凋敝,没有港口,没有像样的公路,只有贫瘠不堪的高山和无精打采的牛群,而且当罗马人在一次战役之后将15万埃皮鲁斯人卖为奴隶(这是罗马人建立法律秩序臭名昭著的手段之一)之后,当地的早期居民也所剩无几。但是,这里还有两个地方很有趣,一个是伊萨卡岛,另一个是克基拉岛,它们是被伊奥尼亚狭长的水道与大陆隔开的。伊萨卡岛是受难的神话英雄奥德修斯的故乡。克基拉岛则是淮阿喀亚人的最早的家园,他们的国王阿尔喀诺俄斯就是瑙西卡的父亲。这位瑙西卡是所有古典文学作品中最可爱的女人,一直是优雅热情的典型。克基拉岛属伊奥尼亚群岛,起初被威尼斯人占领,后来又归法国人所有,接着英国人又成为这里的主人,直到1869年,它才回到希腊人的怀抱。这个岛现在已名扬天下了,这是因为在1916年,它曾做过溃败的塞尔维亚部队的撤退藏身之所,并且几年前还挨过法兰西海军几下漫不经心的炮轰。将来,这里有可能会发展成为一个冬季疗养胜地,只可惜它的位置恰恰处在欧洲著名的地震带上。

狄那里克阿尔卑斯山作为地震的产生地,留下了一个声名狼藉的记录。它附近的扎金索斯岛在1893年就曾遭受过一次严重的地震灾害。可是,地震灾害并未阻止人们去那些有危险但却风景秀丽的地方。如果你曾周游世界,你会惊奇地发现在许多火山舒缓的山坡上都住满了人,其人口甚至会超过地球脆弱的地表上其他不易发怒的地区。不管怎样,我要从埃皮鲁斯继续向南一路前行,到维奥蒂亚去瞧一瞧。

这个区域就像一只巨大的空荡荡的汤盘,躺在阿提卡向南伸展的丘陵以及帖撒利亚和埃皮鲁斯向北伸展的山区之间。我之所以讲这一地区,最主要的原因是它作为一个经典范例充分说明了我曾在本书开头提及的大自然对人的影响。

对于黄金时代的普通希腊老百姓来说,一个维奥蒂亚人——尽管他来自帕纳萨斯山,来自诗神缪斯的灵地,来自特尔斐(希腊古城,古希腊最重要的朝圣地——译者注)神谕立庙的圣地——仍是一个乡巴佬,一个反应迟钝的粗人,一个丑角,一个笨蛋,一个蠢货,一个呆子,一个笨头呆脑的傻瓜,一个命中注定要在古希腊一切粗俗闹剧中被人当成笑料的滑稽角色。

然而,维奥蒂亚人的天生素质并不比其他希腊人差。古希腊军事家伊巴密浓达和古希腊传记作家普卢塔克都是维奥蒂亚人,但是他们都在很小的时候就离开了故乡。那些一直生活在维奥蒂亚的后人常年受到科皮斯湖沼泽地带瘴气的毒害,从现代医学角度看,他们或许都是疟疾的牺牲品,这种疾病当然会使人头脑迟钝。

在整个13世纪,法国十字军骑士们成为雅典新一代的统治者。他们排干沼泽,于是维奥蒂亚的基本条件得到了改善,而后来的土耳其人却任蚊虫孳生,使这里的环境每况愈下。最后,是他们的新统治者——法国人和英国人——把科皮斯湖的湖水完全排进了埃维克海,并把这片内陆海的海底变成了一片富饶肥沃的草场。

今天的维奥蒂亚人,就像雅典人或者布鲁克林擦鞋匠一样,和昔日的维奥蒂亚人迥然不同,不可同日而语。真是天晓得,他们已经变得十分机灵,足可以从苏格兰佬或者亚美尼亚人那里诈取更多的钱币。沼泽消失了,瘴气没有了,疟蚊也绝迹了。随着瘴气弥漫的沼泽被排干,多少世纪以来曾被当成是傻瓜笨蛋和弱智低能的A级展览区而受到嘲弄的日子就一去不复返了。

接下来,我们去参观希腊最有趣的地方——阿提卡。现在,我们可以从拉里萨乘火车到雅典,这条铁路线与欧洲主干线相连。但是,古代希腊人如果想从北方的帖撒利亚到达南方的阿提卡,却只有唯一一条路线,那就是经过温泉关(Thermopylae)。这个所谓的关隘并不是一个真正的关口,它实际上是两山之间的一条狭窄的山沟,只有45英尺宽,在伊蒂山和埃维亚海的海拉伊湾之间。斯巴达国王利奥尼达斯和他的300斯巴达子弟兵就是在这个温泉关前全部为国牺牲的。那是公元前480年,为了阻止薛西斯(古波斯帝国国王——译者注)的游牧部落的进军,拯救欧洲于蛮族的铁蹄之下。200年后,野蛮的高卢人也是在这里被阻挡,未能进入希腊大门。甚至到了1821—1822年在希腊和土耳其的战争中,这个关隘还发挥了重要的军事作用。今天,这个温泉关已经荡然无存。海水从大陆后退了大约3英里,只在那里留下了一个简陋的海水浴场,患有风湿病和坐骨神经痛的人试图在这些温泉中进行治疗(“thermos”在希腊语中是“温”的意思,英语中“温度计”(thermometer)与“热水瓶”(thermosbottle)就是由此得来)。但是,只要人类还在尊重那些为失败的事业而宁死不屈的英雄,这个以“温泉”命名的战场就将永远为人们纪念。

说到阿提卡地区,它是个面积不大的三角地带——一块被爱琴海碧波所环绕的岩岬。这里多山,群山之间有许多小山谷,所有的山谷都可以直通大海,从海上吹来的温和的风使这里空气清新纯净。古代雅典人宣称,他们的聪明智慧与远见卓识均得益于他们所呼吸到的清新宜人的空气。这种说法应该是对的。这里没有维奥蒂亚那种污浊的死水沼泽,也没有生命力旺盛的疟蚊繁衍。这里清新的空气使雅典人非常健康,并能长久保持。雅典人最早认识到精神和肉体是不可分的,人的肉体与精神合而为一,健康的身体必然能促进健全的精神,而精神的健康对于肉体的健康又是不可或缺的。

在这种清新的空气中,就有可能从阿克罗波利斯直接看到彭特莱恩山,这座俯瞰着马拉松平原的高山还向雅典提供装饰城市的大理石。当然,气候并不是成就雅典的唯一因素。

地中海

还有,发挥重要作用的是海洋,它让阿提卡人直接走向世界的每一个地方,无论是人烟稠密的城镇海港还是人迹罕至的天涯海角,到处都留有阿提卡人的足迹。大自然的鬼斧神工创造了地理奇观,它将一座类似于方台的峭壁平顶小山摆放在平原的正中间。这座小山500英尺高,870英尺长,435英尺宽,周围环绕着伊米托斯山(雅典最佳蜂蜜的产地)、彭代利孔山和埃格柳斯山。当年,就是在埃格柳斯山上,这位波斯国王的军队刚刚将他们的城市付之一炬的几天后,那些从雅典逃出来的不幸难民目睹了薛西斯的海上战船在萨拉米斯湾全军覆没。这座坡度陡峭的小山吸引了来自北方的移民,因为这里可以提供食物和安全,从而使他们成为这里最早的居民。

这是一个奇怪的现象。无论雅典还是罗马(或者伦敦、阿姆斯特丹),欧洲这些最重要的城市并不是紧邻海边,而总是与大海保持着好几英里的距离。这也许是因为,紧邻大海的早期地中海世界的中心城市——克里特岛上的克诺索斯——常常受到海盗突袭的威胁,所以几百年后建成的罗马和雅典不得不接受前车之鉴。不过,雅典比罗马更靠近海洋,因而出海更加方便。希腊水手在比雷埃夫斯(今日的雅典港)登岸后不久就可以与家人团聚了,而罗马商人弃舟登岸后,还需要三天才能到家,这未免太远了。于是,他们就不再回家乡罗马,而改在台伯河口岸定居。就这样,罗马渐渐失去了与大海的密切联系,而对于所有渴望世界霸权的国家,海洋是提供巨大利益的地方。

这些方台山上的居民,这些“高城”(即雅典卫城)中的居民后来逐渐迁到平原上居住。他们在方台山周围建立了住宅,还修筑了围墙,最后他们的堡垒与比雷埃夫斯连成一片,合而为一,这些居民从此便依靠贸易和抢劫过上了富裕惬意的生活。在相当长的时期,他们这座坚不可摧的城堡都是整个地中海地区最富庶的城邦。他们的卫城也不再是一个住所,而变成一个圣地——矗立着一座座白色大理石的神殿,这座神殿骄傲地映衬在阿提卡淡紫色的天空之下。虽然这座卫城的一部分神殿被土耳其人炸毁了(指雅典卫城上的巴特农神庙——译者注),但是在那些名胜古迹中,它仍是能够尽善尽美地展现人类艺术天才的最独特最辉煌的代表。

1829年,希腊恢复了自由,而当时的雅典已经沦落成一个只有2000人的小村落。1870年,它的人口激增到4.5万。如今,这里拥有70万人口,和美国西部城市人口增长速度差不多。如果希腊在世界大战结束后不曾拿自己的命运为赌注,愚蠢地将小亚细亚极其有价值的殖民地尽数交出,雅典可能会成为爱琴海的霸权中心。尽管如此,在不久的将来,它仍会东山再起。好事虽然多磨,但仍然可能会发生。以宙斯最聪明最机智的女儿雅典娜命名的城市,一定会像它那位从父亲的脑袋里蹦出来的守护女神那样,具有无与伦比的神力,可以死而复生,重焕青春。

我们来到希腊半岛的最南端,也就是我们的最后一站。在这里,我们的愿望和祝福不再生效。珀罗普斯王子被他恶毒的父亲诅咒着,他的诅咒使这块以这位不幸的王子命名的土地永远无法逃脱磨难。这里,雄伟的大山挡住了海洋,大山的后面呈现出一派阿卡地亚的牧歌般的土地。所有的诗人都称颂这个诚实、纯朴、可爱的牧羊姑娘和小伙子的故乡。诗人们对于自己最不了解的事物,就容易献出他们满腔的热情。因为阿卡地亚人并不比其他希腊人更诚实。如果他们没有像其他那些狡黠的希腊人那样玩骗人的伎俩,那不是因为他们不喜欢撒谎,而是因为他们还没有学会这样的本事。他们并不偷窃,这是因为在这个只有枣和山羊的地区,实在没有什么可偷的。他们也不撒谎,是因为他们的村庄太小,每个人都对其他人的一切知道得一清二楚。如果他们不是像埃莱乌西斯(古希腊城市,秘密宗教的发祥地——译者注)或者其他圣地居民那样虔诚而奢侈地敬奉诸神,他们就应该有自己的神——潘神(希腊神话中外形有点儿像野兽的丰产神)。当涉及开粗俗玩笑、低级趣事时,潘神丝毫不输于奥林匹斯山的任何一位大神。

和现在一样,阿卡地亚人是好战的,可是这对他们毫无益处。和大部分乡下人一样,他们不习惯被纪律约束,而且对于由谁来做他们的统帅,意见并不一致。

阿卡地亚山以南就是拉哥尼亚平原,这是一块肥沃的土地,比阿提卡所有的山谷都肥沃。然而,就精神食粮而言,这里却荒凉贫瘠,除了满足生活必需的物质,其他就什么也没有了。在这块平原上,有一座最奇特的古迹——斯巴达城。斯巴达人坚持北方人所反对的一切。如果雅典人说“是”,斯巴达人一定说“不”。雅典人信奉灵感之光,而斯巴达人则讲究效率与奉献。当雅典人骄傲地宣扬英雄人物的天授神权时,斯巴达人则在过着庸庸碌碌的生活。当雅典向世界敞开大门时,斯巴达人却闭关锁国,拒不允许任何人踏上其领土。雅典人是天生的商人,而斯巴达人则不允许自己涉足散发着铜臭的商业。如果我们以成败论英雄,那么斯巴达人无疑是失败者。雅典人的精神已经深入到世界各地,而斯巴达人的灵魂却随诞生他们的城市同归于尽,最终灰飞烟灭。

在现代希腊地图上,你可以找到一个叫“斯巴达”的地方。那是一个生活着贫苦农民和养蚕人的小村落。它于1839年在被认为是古斯巴达的遗址上建立起来的,一位热心的英国人提供了必要的资金,一位德国人进行了建筑设计。可是,没有人愿意在那里生活。经过近一个世纪的努力,至今才有4000居民在那里生活。这是珀罗普斯的诅咒!这个古老的诅咒甚至于在半岛的另一端更加奏效,这一诅咒在史前的迈锡尼城堡则完全应验了。

迈锡尼遗址坐落在附近,纳夫普利翁是伯罗奔尼撒半岛著名的港口城市。这个城邦于公元前5世纪被毁。但是,对于现代人来说,迈锡尼甚至比雅典和罗马具有更直接的重要意义,因为就是在这里,人类的文明首次登上原始的欧洲海岸,而那时候人类有文字记载的历史还没有开始。

为了能够更清楚地了解当时的情形,就请看看巨大的巴尔干“手掌”从欧洲伸向亚洲的那三条半沉没的“手指”。这三条手指般的山脊是由一些岛屿构成的。这些岛屿大部分属于希腊,只有爱琴海东部的几个小岛被意大利占据,它们至今仍属于意大利,因为没有别的国家愿意为遥远的大洋中几块毫无价值的礁石开战。为方便起见,我们将这些岛屿分为两组,即靠近格雷西亚海岸的基克拉泽斯群岛和靠近小亚细亚的斯波拉泽斯群岛。这些岛屿,就像圣徒保罗已经知道的那样,彼此之间相距很近。于是,它们就成为埃及文明、巴比伦文明、亚述文明西传到欧洲的桥梁。由于受到居住在爱琴海诸岛上的早期亚裔移民的影响,这些文明已经显著地“东方化”了。当它们最终以那些形式到达迈锡尼时,迈锡尼本应该像后来的雅典那样,成为古希腊世界的中心。

这何以没有成为现实?我们无法知道。就像我们不清楚为什么马赛——这个雅典理所当然的继承者,地中海的新任霸王——竟然被迫将这莫大的荣誉拱手让给一个后起的小村庄、时代的暴发户——罗马。迈锡尼昙花一现的辉煌以及突然的衰落将永远是个谜。

也许你会提出反驳,因为我讲的这些都是历史而不是地理。但是,在希腊,就像在其他古老国度一样,历史与地理交织在一起,无法将它们分开讨论。而且,从现代观点看来,希腊只有很少的一点地理值得介绍。

科林斯地峡被一条运河贯穿,但是这条约有3英里长的运河太浅又太窄,大型船只无法航行。希腊由于同土耳其(还有保加利亚、塞尔维亚和黑山单独或共同)进行了一系列战争,它的疆域几乎扩大了一倍。但是,它又在它的霸主梦想中低估了土耳其人的战斗力,又丢掉了新领土的一半。现代希腊人仍和他们的祖先一样,随时准备走向大海。他们那面蓝白相间的国旗(这是1821年希腊重获独立时,第一任国王采用的这种古代巴伐利亚人使用的颜色)在地中海上到处可见。甚至偶然在北海和波罗的海中也可见到它的踪影。不过,那些希腊船只可不像英国诗人济慈所描写的希腊古瓶那样优美高雅,它们以懒散和肮脏而闻名。

还要补充几句,希腊还盛产无花果、橄榄和无核小葡萄干,并向那些喜欢这些美味的国家出口。

希腊能如她的人民所热烈期盼的那样,重获昔日的光荣吗?也许可能吧。

这是一个多灾多难的国家:它先后曾被马其顿人、罗马人、哥特人、汪达尔人、赫鲁利人、斯拉夫人所蹂躏,被诺曼底人、拜占庭人、威尼斯人和那些罪行罄竹难书的十字军恶棍征服,并沦为他们的殖民地;又几乎被阿尔及利亚人赶尽杀绝,并险些被新移民同化;还被迫在土耳其人统治下,长达整整四个世纪之久;在第一次世界大战时,又被协约国军队当作后勤供应基地和战场——这样一个苦难深重的民族,而要让它恢复元气是极其困难的。但是,只要一息尚存,就有希望,虽然对希腊而言,伟大的希望是如此渺茫。