法国:应有尽有的国家

04-02Ctrl+D 收藏本站

我们常常听说:法国向来超然物外,居住在大陆上的法国人,却要比居住在淫雨霏霏、荒僻寂寥的小岛上的英国人更加无比地富有“岛民性”。总之,法国人由于一向固执地对国际事务漠不关心,他们已经成了所有民族中最以自我为中心的一个,而且他们还成为目前大多数事端的祸根。

那么,为了彻底了解这一切,我们必须追本溯源。任何一个民族的根都深植于其地理环境与灵魂当中。地理塑造了灵魂,灵魂也在改造着地理,它们是密不可分的。我们不能抛开其中任何一个,孤立地去研究另一个。如果我们真正把握了两者的本质,我们就有了一把开启任何民族的特性的钥匙。

对法国人的不断指责正是基于这一事实,在第一次世界大战期间对他们毫无保留地大肆颂扬也是由此而来。因为,他们的美德与劣根性都直接产生于他们所处的地理环境。他们的自以为是、自高自大的情绪源于他们占有的大西洋与地中海之间优越的地理位置,这使他们完全可以自给自足。如果在自家后院就可以享受到宜人的气候与美丽的风景,又何必去其他国家寻求改变呢?如果只需乘坐几小时的火车就可以从20世纪返回到12世纪,或者从赏心悦目、满眼青翠的古堡田园,来到遍地沙丘苍松的神秘之乡,又何必奔波异国,学习不同的语言,熟悉不同的习惯与风俗呢?如果自家饮食起居和亲朋故旧不比任何其他国家差,如果他们能把菠菜做成一道人人爱吃的菜肴,又何必去为护照和支票之类的事情烦心,又何必去忍受糟糕的食物、酸酒以及北方农民那僵硬的呆头呆脑的面孔呢?

当然,一个可怜的瑞士人可能一生除了山之外什么也没见过,而一个可怜的荷兰人,除了一小块平坦的绿草地和几头黑白花奶牛之外什么也没有见过,如果他们不经常到国外游览,肯定会无聊死了。一个德国人早晚也会厌倦自己一边听着美妙的音乐,一边吃着乏味的香肠三明治的用餐习惯。一个意大利人也不可能一生都吃空心面。一个俄国人肯定希望偶尔也能舒舒服服地吃上一顿饭,而不必为买半磅人造黄油去排六个小时的长队。

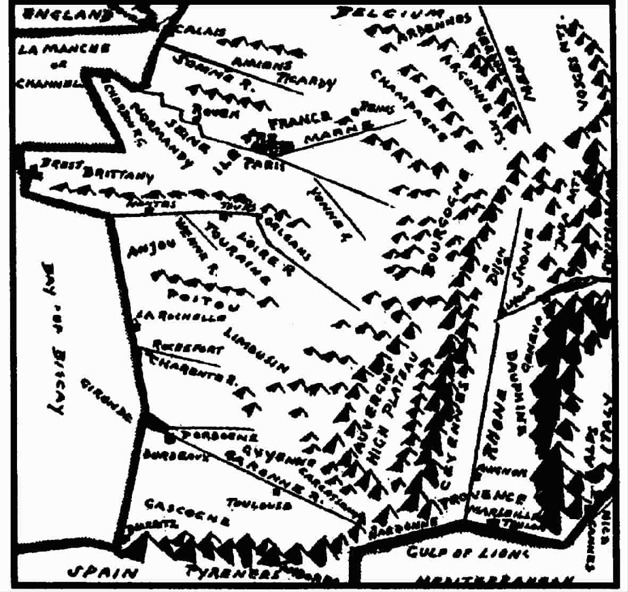

法国

与他们相比,法国人真是太幸运了,他们简直是生活在一个人间天堂里。这个国家应有尽有,所要的东西随手可得,而不需要再换一趟车。所以,法国人会问:“我何必要离开自己的国家呢?”你可以说他固执、片面,说他是不正确的。我希望我能同意你的观点。但是,我不得不承认,法国人从许多方面的确是得天独厚的,他们独享上天之恩赐,独占地理之福泽。

首先,法国有各种各样的气候——温带气候、热带气候以及两者之间的温和气候。它还拥有引以为荣的全欧洲最高的山,同时它还有在平坦的大地上四通八达地连接着法国各个工业中心的运河网。如果一个法国人喜欢在山坡上滑雪来消磨冬季,他可以去阿尔卑斯山西侧萨瓦的小村庄。如果他喜欢游泳甚于滑雪,那么他只需买一张去大西洋岸比亚里茨的车票或者去地中海之滨戛纳的车票。如果他对人感兴趣,想看看流亡中的君主和就要成为君主的流亡者,或者那些有前途的男演员和大红大紫的女演员,或者小提琴家和钢琴高手,还有那些让水银灯下的君主和普通百姓都神魂颠倒的倾国倾城的舞蹈演员,看看他们的模样,聆听他们的声音,那么他只需坐在巴黎的和平咖啡店里叫上一杯加奶咖啡,静静恭候。或早或晚,每一个曾成为世界报纸头版人物的男男女女老老少少都会经过这里。而且,他们的出现从不会引起任何特别的关注,因为这样的事情在15个世纪中每天上演,即使是一位国王、一位皇帝,甚至教皇本人,都不会比一位新生出现在校园里更为引人注目。

这里,我们遇上了政治地理学上的一个不解之谜。2000年前,这片飘着共和国三色旗(这面旗帜日夜飘扬,因为法国人一旦举起一面旗帜就永远不会让它飘落,除非它已被时间与风雨磨损得无法辨认)的大部分土地乃是大西洋与地中海之间的西欧平原的一部分,何以有一天,这里会发展成为一个世界上最集权的国家?这里显然没有任何地理的因素。

有一个地理学派认为,气候与地理条件对塑造人类命运具有决定性的作用。毫无疑问,这两种因素是在发挥着这个作用,但不是绝对的因素。有时,情况会截然相反。摩尔人与西班牙人曾生活在同一片土地上,1200年瓜达尔基维尔河谷上空的骄阳与1600年的太阳没有什么区别,可是1200年他赐福给人们一个花果乐园,而在1600年它诅咒的光芒却灼烧在废弃的水渠上、漫天的杂草上、干焦的荒野上。瑞士有四个民族讲着四种语言,但他们却能感到自己是一个家庭的成员。比利时只有两个民族,可是他们却相互仇视,甚至把亵渎对方士兵的坟墓当作每个周日下午的消遣。冰岛人守着他们的弹丸小岛,居然维持了1000多年的独立与自由。同样的岛民爱尔兰人却忘记了什么是独立与民主。世事往往如此。不管机械、科学和各种标准化发展到什么程度,在事情的总规划中人性却仍然是一切事物中最不可靠、最不稳定的因素,他要对许许多多不可思议、不可预期的变化负责,世界地图便是活生生的例证,而法国的客观情况刚好可以证明这一点。

从政治上看,法国是一个独立完整的国家。可是,假如你再仔细观察地图,你会注意到法国实际上是由两个背靠背的相对独立的部分组成——东南部俯视地中海的罗讷河流域与西北方面向大西洋的广袤平原。

让我们先看一看这两部分中最古老的那一部分——罗讷河流域。罗讷河发源于瑞士,但这条不起眼的小河直到离开日内瓦奔向法国纺织工业中心里昂,才发挥出重要的作用。在里昂它与发源于北方的索恩河汇合。索恩河的源头与默兹河源头只有几英里,后者与北部欧洲的历史是密切联系着的,就像索恩河(与罗讷河一道)对于南部欧洲的兴衰也曾起过重要作用一样。罗讷河不利于通航,当它注入利翁湾时,其落差已达6000英尺,这说明它水流湍急,使得现代汽船一直无法完全征服这条大河。

尽管如此,它还是为古代腓尼基人和希腊人提供了一条进入欧洲心脏的便利通道,因为当时的人力——奴隶资源——是非常廉价的。船只必须依靠那些“古代伏尔加纤夫”(他们的命运一点儿也不比他们那些俄国同行好)逆流而上,如果只顺流而下,则只需几天时间。就这样,古老的地中海文明通过罗讷河河谷首次敲开欧洲内陆的大门。奇怪的是,那一地区最早的商业区马赛(至今仍是法国最重要的地中海港口)并没有直接建立在罗讷河河口,而是建立在向东有几英里远的地方(现在有一条运河与罗讷河相接)。但是,马赛作出了一个很好的选择。因为早在公元前3世纪,马赛的钱币就已经流通于奥地利的蒂罗尔和巴黎的周边地区,不久这座城市就已经成为一个重要的商贸中心了。而且,马赛很快就成为这一地区及其北部地区的首府。

后来,这座城市遭遇到不幸。该城的公民由于受到阿尔卑斯山蛮族的压迫,便邀请罗马人来此援助。罗马人来了,而且按他们的一贯作风留了下来。罗讷河河口地区成为罗马的一个“行省”(provincia),即普罗旺斯省(provence)。它曾在历史上扮演了一个重要角色,它默默见证了一个事实:是罗马人,而不是腓尼基人和希腊人,认识到了这块肥沃的三角洲的重要性。

于是,我们又遇到一个历史学与地理学上最令人困惑的问题:普罗旺斯——融合了希腊文明与罗马文明,拥有理想的气候条件和广袤的沃土,前有开阔的地中海,后有北欧广袤的中部大平原,具备一切自然的优势,似乎注定能够成为罗马理所当然的继承者——却失掉了这场竞争。在恺撒与庞培的斗争中,普罗旺斯站在了庞培一方,于是对方摧毁了这座城市。然而,这只是小事一桩。不久之后,马赛人又在同一地方做起了生意,而罗马的文学、艺术、科学和礼仪在罗马已经无处容身,便跨过利古里亚海,逃到普罗旺斯,将这里变成一个在蛮族层层包围之下的文明孤岛。

当富甲天下、大权在握的教皇也无法在台伯河上的那个城市(中世纪的罗马暴民比豺狼强不到哪儿去,和我们美国的强盗们一样凶残)维护自己的地位时,他们将教廷迁到了阿维尼翁。这座城市以最早修建的巨型桥梁而闻名(现在,这座桥的大部分已淹没于河底,但却是12世纪的一个世界奇观)。在这里,教皇们还拥有一座足以抗拒一百次围攻的城堡。自此而后的一个世纪中,普罗旺斯就是基督教的领袖们的家园,教廷的骑士们在十字军中非常显赫,其中一个普罗旺斯的簪缨世家还成为君士坦丁堡的世袭统治者。

然而,不知何故,普罗旺斯并没有发挥出造物主在创造这片可爱的、肥沃的、浪漫的河谷时赐予她的神力。普罗旺斯产生过抒情诗人,然而他们尽管被公认为是那种文学体裁的奠基人(他们创作的这种文学体裁至今在小说、戏剧、诗歌中仍占据着一席之地),他们却从未能使柔和的普罗旺斯方言成为整个法国的语言。是北方(与它的方言)——而不是拥有任何自然便利条件的南方——创立了法兰西,造就了法兰西民族,给全世界送去法兰西文化五彩缤纷的精华。16世纪前,没有人能预见到这一点,因为当时人们认为,这片从比利牛斯山脉到波罗的海的大平原肯定将成为条顿大帝国的一部分。是的,那是一种地理上的安排,而人类对这种安排不感兴趣,所以情况就大不相同了。

莱茵河与默兹河及其三角洲

对于恺撒时代的罗马人来说,欧洲的这一部分就是遥远的西部了。他们称这里为高卢,因为这里居住着高卢人,一个长着一头金发的神秘民族,希腊人称其为凯尔特人。当时,那里生活着两支高卢人,一支居住在阿尔卑斯山与亚平宁山之间的波河流域,这是最早的一支。当恺撒孤注一掷、勇敢地跨过卢比孔河时,这部分高卢人就被留在了那里,他们被称为“山南高卢”或“山这边的高卢人”。另一支是“山外高卢”或“山那边的高卢人”,在当时的欧洲,这一部分高卢人被排斥在外。但是,在公元前58—前51年恺撒那次著名的远征之后,这部分高卢人就与今天的法国联系在一起。这是一片肥沃的土地,在这里征税不会遭到当地人的反抗,因此这里成为罗马强化殖民化的首选之地。

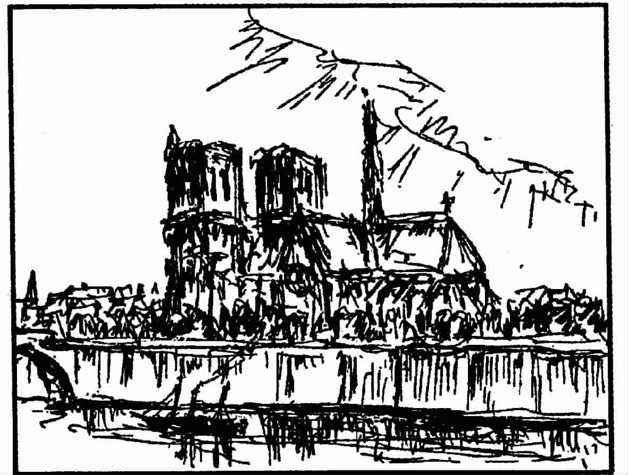

北部的孚日山与南部的侏罗山之间的山口有着很好的通道,罗马的军队(大部分为步兵)可长驱直入此地。不久,法兰西的大平原上就星罗棋布地分布着罗马城堡、罗马村庄、罗马市场、罗马教堂、罗马监狱、罗马剧场和罗马工厂。在塞纳河上有一座小岛——凯尔特人仍然在那里生活,他们居住在用原木搭建的房屋中,这个小岛就是鲁特西亚(巴黎古称)——它成为建造供奉朱庇特的神庙的理想地点。当年神庙的所在之地便是今天巴黎圣母院矗立的地方。

由于这座岛与大不列颠(公元1—4世纪罗马最有利可图的殖民地)可直接通航,并是可遏制莱茵河与默兹河之间动荡的一个优良的战略重心,因此这座小岛自然发展成为罗马帝国统治西方的大本营。

正如我在前面讨论地图的一章所述,我们有时对罗马人当时漂洋过海、翻山越岭寻路的本事百思不得其解,其实这并不难理解。罗马人在选择精确地点方面有一种特殊的本能,无论筑港口、建城堡、设商埠,他们都没有失误过。一位细心的观察者在巴黎盆地中度过阴雨连绵的六个星期之后,可能会自问:“罗马人为什么偏偏选中这么个破地方作为他统辖西方和北方殖民地的总部呢?”但是在你面前放上一幅法兰西北部地图,地理学家会告诉你问题的答案。

在几百万年的过程中,这一地区被频繁的地震破坏得乱七八糟,山峰与山谷就像赌桌上的筹码,被扔过来扔过去。不同时期的四层厚厚的岩层被颠个不停,最终一个叠一个,有点儿像常用来温暖老祖母心灵的那些中国茶具中的茶托,摞在了一起。最下面,也是最巨大的一层“茶托”从孚日山脉一直伸展到布列塔尼,它的西部边缘便深藏在英吉利海峡的水底。第二层从洛林直达诺曼底海岸。第三层是著名的香槟地区,它环绕着第四层,这里曾被确切地称为法兰西岛。这个岛呈圆形,被塞纳河、马恩河、泰韦河和瓦兹河包围着,巴黎正处于这个岛的中央。这意味着安全——绝对的安全——因为它能最大限度地防御外敌入侵。因为敌人不得不首先攻克这些“茶托”陡峭的外延,而此时,防守部队早已占据了最佳防御位置。万一失守,他们还可以从容地退守到下一道“茶托”防线,在退回到塞纳河的小岛之前,他们可以连退四次。最后,他们还可以焚烧小岛周围的几座外桥,将这里变成一座坚不可摧的要塞。

法兰西的地质结构

当然,一支意志坚定、装备精良的敌军是有可能攻克巴黎的。但是,那是极其艰难的,就像不久前的世界大战(指第一次世界大战——译者注)所证明的那样。拒德军于巴黎城外的不仅是英军与法军的勇敢善战,还有几百万年前地质变化的功劳,它设置了重重天然屏障,阻挡了西进的敌军。

为了争取民族独立,法国人进行了将近10个世纪的斗争。但是,当大多数国家不得不去保卫各条不同的边境时,法国人却只需倾其全力守好西大门就可高枕无忧。这就解释了法国为什么比其他欧洲国家能够更早地发展成为一个高度中央集权的现代国家。

整个法国西部地区位于塞文山脉、孚日山脉与大西洋之间,被低矮的山脊自然划分为若干个相互独立的半岛和山谷。最西面是塞纳河流域与瓦兹河流域,它们通过一条自然通道与比利时平原联为一体,这个通道自古以来一直由圣昆廷城扼守。圣昆廷城后来发展成为一个重要的铁路枢纽,因此它就在1914年德军进军巴黎时成为其主要攻击目标之一。

塞纳河流域经由奥尔良隘口与卢瓦尔河流域连成一片,使得这一地区注定要在法国历史上扮演十分重要的角色。法国的民族英雄圣女贞德又被称为“奥尔良贞女”,巴黎最大的火车站也被叫做奥尔良火车站,这两个名称的由来与该城正处于南北要冲的重要地理位置是密不可分的。中世纪,披甲骑士为这样的重要关隘浴血奋战,今天,铁路公司也为这样的重要枢纽你争我夺。世界在改变,可是往往改变的越多,对过去的重复也就越多。

卢瓦尔河流域与加龙河流域之间现在有经由普瓦提埃的铁路线相连,使彼此的交通变得很方便。公元732年,查理·马特就是在普瓦提埃附近阻止了摩尔人向欧洲深入的脚步。也正是在这里,公元1356年,黑王子(英王爱德华三世之子,英国著名将领——译者注)彻底消灭了法国军队,使英国对法国的统治又延长了100年之久。

至于那宽广的加龙河流域,它的南部是著名的加斯科涅地区,在那里诞生了无畏的英雄达塔南队长和英勇的国王亨利四世。这一地区由从加龙河上的图卢兹到纳博讷的河谷与普罗旺斯及罗讷河地区直接相通。纳博讷坐落在地中海岸边,曾是罗马人在高卢地区最古老的聚居地。

正像所有这样的古代商道一样(这条路线在有文字记载的历史开始前就已使用几千年了),对某些人来说,它永远是一棵摇钱树。其敲诈勒索和牟取暴利的历史与人类的历史一样古老。如果你对此表示怀疑,就请你去世界上任何一个山口关隘,去寻找1000年以前那条道路上最狭窄的地点,然后就是在那里,你会发现几处,甚至几十处古堡的遗迹。如果你略通古代史,不同年代的石壁会告诉你:在公元前50年、公元600年、公元800年、公元1100年、公元1250年、公元1350年、公元1500年,都有一些强盗在此建立过城堡,向过往行人勒索过路费。

有时候,你还会惊奇地发现,在那些地方会有一座繁荣的城市,而不是一堆荒凉的废墟。但是,卡尔卡松市的那些塔楼、堡垒、护城河崖和要塞会告诉你,为了抵御那些虎视眈眈的敌军的进攻,一座山口堡垒要修筑得多么坚固才得以保全至今。

法国的地理概况就谈到这儿吧。现在,我要简要介绍一下生活在大西洋与地中海之间的这个民族的性格。他们有一个共同之处,即一种平衡感与协调意识。我几乎可以说,法国人一直在努力做到“合乎逻辑”,希望这个词不会使你联想到枯燥、刻板和迂腐这类的词。

不错,法国是欧洲最高峰勃朗峰的家乡,但是这只不过是一种巧合,普通法国人对那些冰雪根本就漠不关心,就像美国普通大众对佩恩蒂德沙漠兴味索然一样。法国人最喜欢的莫过于默兹河、吉耶讷、诺曼底以及皮卡第的和谐起伏的丘陵,跌宕有致;令人心旷神怡的小河,蜿蜒曲折;河岸点缀着高耸的白杨,英姿挺拔;河岸上的驳船,信步悠然;晚间笼罩在河谷上的烟雾,氤氲朦胧……这些美景再由华托(法国画家,他的画具有现实主义风格)尽数收入画中,那是最好不过了。法国人最熟悉的莫过于那些千百年来永恒不变的村庄(任何国家中伟大的力量之所在)、那些小城镇(这里的人们仍然按照5000年前或500年前他们祖先的方式在生活,或者试图维持着那种生活),以及巴黎,在那里,10多个世纪以来最美好的生活和最伟大的思想携手同行。

巴黎

法国人并不是多愁善感,不切实际的梦想者,就像世界大战期间那些强加于人的荒诞离奇的故事中所讲述的那样。恰恰相反,他们是最明智、最热忱的现实主义者,他们永远能够脚踏实地。法国人深知,人的生命只有一次,活到70岁是他们最美好的愿望。于是,他会力图使自己安逸地享受现世的生活,决不浪费时间去幻想。生活就是这样的,那就让我们生活得更美好吧!既然饮食对于现代人是一件美事,那么我们就让哪怕最贫困的人也能掌握烹调的技巧吧。既然酒早在耶稣基督时代就被认为是一个真正的基督徒适宜的饮料,那么我们就酿制最美好的酒吧。既然全能的上帝认为应该让地球充满各种各样的迎合视觉、听觉和嗅觉的东西,那么我们就不应该辜负了上天对我们的期望,而应充分享受这一切,因为是全能的上帝要求我们这样做的。既然集体的力量比个人的力量更强大,那么我们就应紧密依靠这个社会的基础单位——家庭,家庭会负责每个人的喜怒哀乐,而每个人也要对家庭的旦夕祸福负责。

这是法国人的生活理念,但是他的另一面却不那么理想了。这一面也是直接脱胎于我前文所讲述的那些特征。家庭生活往往会由一个愉快的美梦变成一场噩梦。无数大权在握的祖父祖母们成为阻挡历史进步的一块块绊脚石。他们留给儿孙节俭的美德退化成搜刮、偷窃、诈骗、勒索和悭吝等种种恶习,甚至退化成对生活中每一件必需品的锱铢必较的性格,甚至对他人的乐善好施也变成袖手旁观的态度,而事实上,如果没有人与人之间的友善慷慨,文明的存在必将黯然失色。

但是,大体上说,法国人不论出身有多么卑微,处境有多么艰难,他们都抱有某种实用主义的人生哲学,这种哲学是以最低限度的支出来获得最高限度的满足。至少在一点上,法国人决不好高骛远,因为他清楚,人生来就是不平等的。如果有人告诉法国人,在美国,每个年轻人都希望将来的某一天成为其工作的那家银行的总裁,法国人会说:“那又怎么样?”法国人可不愿为了这种事而费力费神!身负重任还能花三个小时去用午餐吗?用同样的三个小时工作赚钱当然好,可是放弃了舒适和快乐未免代价太大了。因此,法国人是在勤奋工作,他的妻子以及儿女们也工作,于是整个国家都在工作,在赚钱,在按照自己喜欢的那种方式工作着、生活着,他们从不去管别人是怎么想的。这就是法国人的智慧,他们的这种智慧尽管不能让人发大财,可是却比其他国家所津津乐道的“成功”信条更能保证人们获得最大的幸福。

当我们谈到海洋时,我都不必告诉你海边的居民总是一味地打鱼。他们当然是以打鱼为生的。你还能期待他们能干什么别的工作吗?挤牛奶还是挖煤窑?

但是,当我们涉及农业这个话题时,就会发现一个有趣的现象:正当大多数国家的人口在过去100年中都被吸引进城市时,法国却还有60%的人口仍然继续选择生活在农村。法国是欧洲唯一一个能经得起长期围困而无需从他国进口粮食的国家。现代先进的科学技术取代了古老的耕作方式,当法国农夫不再像他们那些在查理曼大帝时期和克洛维时期的祖先那样耕种自己的土地时,法国就完全可以实现自给自足。

法国农民之所以能够继续留在自己的田地里,是因为他们都是自己的地主。他的农场可能小得算不上一个农场,但是那是属于他自己的。在英格兰和东普鲁士这两个欧洲旧世界的大国有着大量的农田土地,但这些土地却属于那些不知姓甚名谁、不知身在何方的大地主们,而法国革命彻底地消灭了大地主,无论是贵族还是教士,他的土地都被分给了小农。这个过程对于以往的土地所有者是很难接受的,但是他们的祖先们不也正是用同样强制的手段才夺得那些土地的吗?这有什么区别呢?而且,事实证明,这场土地革命给整个法国带来巨大的利益,它使法国一多半的人口与国家的利益息息相关。不过,正如一切事情一样,这种情况也有不足之处,它使法国的民族主义情绪过度膨胀起来。这可以解释为什么法国人即使迁居巴黎仍然依恋着自己的故土,这种地方主义还使巴黎大街小巷充斥了无数专为某些地区的旅客提供服务的小旅馆。这还可以解释为什么法国人极不愿意离开自己的国家而到世界上其他地方去。如果他对自己的国家已经心满意足,他又何必移民去另一个国家呢?

下面介绍一下法国的农业。葡萄酒酿造业将很大一部分法国人附着于土地。整个加龙河流域都从事着葡萄酒文化产业。靠近加龙河河口的波尔多是葡萄酒出口中心,而地中海岸边的塞特则是罗讷河流域的名酒港口。波尔多正南广袤的遍地淤泥的朗德平原,那里有踩着高跷的牧羊人和可以四季待在户外的羊群。来自勃艮第地区的全部葡萄酒都云集于第戎,而香槟酒则集中在法国古老的加冕之城兰斯。

当粮食生产与葡萄酒酿造不足以维系国计民生时,工业就来助一臂之力。古代法兰西的君主们不过是一群傲慢的低能儿,只知道如何残暴地压迫自己的臣民,并在凡尔赛宫漂亮的美人们身上挥金如土。他们使法国宫廷成为文明与时尚生活的中心,全世界的人都蜂拥而至,学习娴雅的礼仪,并了解吃饭与宴会的差别。时至今日,在法国最后一个旧时代统治者被身首异处地抛进巴黎墓地的生石灰中的150年后,巴黎还在引导全世界的女性该穿戴什么,该怎样穿戴。为整个欧洲和美洲供应着那些不可或缺的奢侈品(不过大部分人看成比必需品还要重要)的工业都以法国为中心,或依靠着法国生产着供千百万的妇女们使用的产品。里维埃拉一望无际的花圃是那些6美元或10美元一瓶(十分小的瓶子,这是我们明智地对那些我们美国不能生产的产品征税的结果)的香水的起源地。

后来,在法国的土地上发现了煤和铁。皮卡第和阿图瓦也由于那些工业大量的煤灰堆和矿渣堆而变得晦暗丑陋。这些垃圾山在英国人试图阻止德国人进军巴黎的蒙斯战役中曾发挥过重大的作用。洛林成为钢铁中心,中央高原也随之成为法国的钢铁工业基地。战争结束后,法国人赶紧收回了阿尔萨斯,因为这里可以给法国供应更多的钢铁。在过去由德国统治的50年中,阿尔萨斯的纺织工业取得很大的进步。由于近年的发展,如今四分之一的法国人在从事工业,现在他们可以洋洋自得地宣称,他们的工业城市在外观上和那些英国、美国的工业城市没有太大差别,一样面部狰狞,一样乏味,一样缺乏人性。