第四章 访道

04-02Ctrl+D 收藏本站

当中国人开始把他们对宇宙的理解写成文字的时候,他们有一个通用的字,这个字就是“道”。“道”的意思是“道路”,它的引申意思是“生活道路”。但是最开始的时候,“道”并不是旅行家或哲学家的用武之地,而是部落萨满的专利。萨满们维持着生者和亡者之间的联系,他们认为,这种联系没有比在月亮的盈亏——也即阴阳上体现得更清楚了。

根据杜而未教授的语言学分析和文本分析,“道”这个字最初是指月相。中国最早的道教徒就是拜月的男女萨满,他们利用自己灵魂飞行的力量,去探索月亮永恒更生、亘古长存的秘密。在中国早期的萨满和他们的道教继承者们看来,太阳是永恒不变的。在变化的世界里,月亮掌握着所有的秘密。所以,探索道的秘密就是探索月亮的秘密。而要探索月亮的秘密,就要住在月亮神居住的地方,也即生活在城墙之外——因为那些城墙是人们修建起来以阻挡变化的。

将近五千年前的某一天,在中国西北的群山里,黄帝遇到了中国一位早期的道教徒,他的名字叫广成子。在他们晤谈期间,黄帝向广成子请教长生不死的秘密。广成子的回答被记载在两千年以后的《庄子》一书中:

必静必清,无劳汝形,无摇汝精,乃可以长生。目无所见,耳无所闻,心无所知,汝神将守形,形乃长生。慎汝内,闭汝外,多知为败。

——《庄子·在宥》第十一

黄帝从广成子和其他生活在中国早期文明边缘的人那里,学到了道家修行的秘诀。在黄帝统治的百年期间,他反过来又将道教传遍了中国北方。与此同时,他也为中国公共文化传统奠定了基础。每年四月初,在中国人专门留出来为祖先扫墓的那一天(清明节),中国西北的政府高级官员们仍然要祭拜黄帝墓,以表达他们对黄帝的敬意。因为黄帝被认为是中国文化和道教的创始人。

尽管像道教这样一个散漫的宗教很难说有什么创建者,但是人们仍然把它归于黄帝的名下,一来是为了显示道教的古老性,二来是为了把道教的发展与中国最早的文化英雄联系起来。但是尽管道教可能在黄帝那里孕育过,可是在接下来的两千年里,它仍然保持着胚胎的形式,直到老子在终南山逗留了很长一段时间以后,才由他把这个孩子交到尹喜的手上。

公元前100年左右,当司马迁撰写《史记》的时候,以及公元100年左右,班固编纂《汉书》的时候,他们给很多观点极其相左的军师、政治思想家、文学人物和哲学家都贴上了道教的标签。最开始的时候,道大得足以含容天下万物。在这段“大道”期间,中国最早的历史学家们将老子列于此类人物之首。

与传说中的道教创始人黄帝的情形一样,老子无疑也是在传播着过去曾经由其他人表述过的智慧。比方说,老子的观点常常被用“无为”这个词来概括。但是两千年前,在黄帝消失于云间之后不久,据说舜帝仅仅通过面南就实现了他对中国北方各部落的统治。不过,将这种智慧用语言表达出来,这个荣誉还是应该归于老子——尽管连老子自己都承认,这种语言实际上无法表达出道的玄之又玄。当然,把老子当做自己始祖的道教徒们宣称,老子所教导的远远不止于无为,他还教给人们修行的秘诀。这种秘诀向来都是通过师父的口头指点以及借助晦涩难懂的经文传授给弟子的。那些经文如果不经过师父的指点,人们根本就看不懂。

根据最早的老子传记,他出生于公元前604年,一生下来就已经须发皓白了。后来他供职于东周都城洛阳,为周王室做守藏室的史官。老子学识渊博,他所掌握的学问中,有一门不寻常的学问就是“礼”。但是对于精神上与萨满一脉相承的人来说,这门学问也并非有什么特别了不起的。老子八十八岁的时候,年轻的孔子为了增长古代礼仪方面的学识,特地从鲁国赶到洛阳来拜访他。在《史记》里,司马迁记下了老子对来客的忠告:

子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚;君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。

老子与孔子会面的故事,还分别以不同的形式记载在《庄子》和其他早期的道教经典里。除此之外,我们所知道的关于老子的唯一一个另外的信息,就是老子消失在终南山的故事。

周朝迁都,从渭河平原向东迁到黄河平原边缘,标志着历史学家所称谓的东周的开始,以及周王朝权力的衰落。随着周王朝统治权力的衰落,它的统治者们相应地也显示出了道德品质的日益败坏。此时他们名义上还是各诸侯国的主人——那些小国的诸侯们同样缺乏懿德,却在争先恐后地试图建立新的霸权。与孔子会面之后不久,老子决定遵行宿愿,悄然骑上青牛,远走隐退。

几天后,老子到达函谷关。在那里,他受到尹喜的欢迎。尹喜也是一个修道者。在此以前,尹喜在终南山的瞭望台上,看到一朵紫色的云在天空中从东向西飘来(紫气东来)。他根据自己的天象知识推断,不久将有一位圣人从这一带经过。而后他就谋得了看守函谷关的职位——从东方来的行人一般都要经过函谷关。他认出了老子,认为老子就是他正在等候的那位圣人。老子到了以后,他马上辞去了自己的新工作,邀请这位圣人与他一起,到他在楼观台的瞭望台上去。尽管楼观台在函谷关西面二百五十公里处,但它与老子所走的路是同一个方向,所以这两个人就一起到那儿去了。

关于他们的会面与旅行,我们再也不可能知道更多了。只知道最后,老子把《道德经》交到了尹喜的手上。《道德经》是道教最早的经典,迄今为止,还没有哪一种对“道”的解释能够超过它。二十年前,当我刚刚开始学习古汉语的时候,《道德经》是我最喜欢的篇章之一。当我得知它是在终南山里写出来的时候,我决定追随它的作者的足迹。

我们租了一辆车,雇了一位司机,开始在函谷关狭窄的道路上行进。这条路从黄河和灵宝镇(音译)附近终南山东端之间的黄土丘陵中穿过。路面很窄,仅能容下一辆手推车或者一头牛。于是我们不得不使用南面几公里外新铺的那条路。从函谷关开始,我们沿着老子走过的路线,向西经过陡峻的华山之巅和骊山温泉,追随着圣人,出了西安的西大门。经过一次警察检查以后,我们在三桥镇拐向西南方。

中国的警察就像北欧神话中的巨人。不管在哪里,警察检查一次,一般都要花上二十元到一百元人民币——一百元人民币相当于二十美元。交多少钱取决于哪些证件出了问题。幸运的是,我们司机的所有五套证件都没有问题。

又被警察检查过三次之后,我们到了一个叫马王镇的村庄,走上了村右的一条路。这条路经过一个大门,门里锁着几座1955年出土的皇陵。这一带是周朝的两个都城丰和镐的所在地。直到公元前8世纪,二都被入侵者毁灭,而为洛阳所取代。两百年后,在老子去楼观台的路上,当他经过丰都和镐都的遗址时,他一定曾经想起了人类这短暂的辉煌。在《道德经》里,他写道:

甚爱必大费,

多藏必厚亡。

大门上有一行手写的字迹:“游人止步。未经许可,不得擅入。”大门没有锁,于是我们就进去了。周围一个人也没有,但是我们毫不费力就找到了要找的建筑物。那座建筑物里面有一个大深坑,坑里有两辆考古学家撂在那里的战车。这两辆战车是陪葬品,是为周王室死后的生活服务的。门锁着,但是透过窗户,我们可以看到战车的轮子和车体仍然留在原地,与六匹马的遗骸在一起。我们没有看到任何御者的蛛丝马迹。从另外两座建筑物的窗户望进去,除了空空如也的展柜,我们什么也没有看见。我想起了十二年前在台湾见到的几百件走私的周代陶器,当时它们正通过一位与我关系较好的朋友的手,流向外国买主。几件完好无损的、有三千年历史的周代陶器,仅售一百美元。不幸的是,那些日子我正住在寺庙里,手上连一百美元也没有。

我们离开了丰都和镐都被埋葬了的遗址,继续向西进发。在大王镇,我们掉头向南,停下来接受又一次警察检查,最后到达户县县城。在县城中心附近的一条侧街上,我们停在一座展览馆前。1958年,中央政府开始鼓励农民从事艺术创作和手工艺制作。从那时起,户县农民就成为中国最有名的画家中的一个族群。无论什么时候,只要农活儿不太忙,他们就会骑上自行车,来到当地的艺术中心。中心给他们提供纸、画笔、海报画和少得不能再少的指导。

春播还没有开始。在展厅里,我们遇到了这样一位艺术家。他的名字叫洛志俭,他把他的作品拿给我们看,这些作品给我留下了深刻的印象。我问他是否画过终南山,他说没有,于是我请他试试。四个月后,一位台湾朋友在户县逗留,拿到了那幅已经完成了的画作——蓝色的天空滋润着蓝色的群山,一条蓝色的河流从群山中流泻而出。

在户县,经过最后一次警察检查之后,我们转头向西,渡过了涝河。十公里后,我们离开大路,向附近的一个叫祖庵村的小村庄开去。祖庵村是重阳宫的所在地。重阳宫是中国过去最著名的道教中心之一,它建于13世纪,供奉的是道教全真派的创始人王重阳。

王重阳从军以后不久,就看透了生命的虚幻。于是他搬到这一带,开始修习佛教禅定。几年后,当他在附近的终南山里漫游的时候,遇到了道教仙人吕洞宾和汉钟离,并从他们那里得到了道教方面的秘密口授。从那以后,王重阳在这里度过了七年的时光。他和吕洞宾、汉钟离三个人一起生活在一个岩洞里。那个岩洞,王重阳称之为“活死人墓”。在王重阳的著作里,他把禅宗、理学和传统的道教重点——养生三者结合了起来。公元1170年,王重阳辞世。此前他成功地把自己对道的领悟,传给了远在山东的七位弟子。这七位弟子中的四位弟子,把他们师父的遗体运回了他过去“坟墓”的所在地。

按照儒家哀悼父母的习俗,四位弟子都在坟墓附近搭了茅屋,并且在这一带待了三年。三年后,他们才离开这里,去弘扬师父的教法。1222年,四位弟子之一的邱长春终于成功地到达了成吉思汗在中亚的军营,并且从他那里争取到了一道诏书,保证全真派及其信徒在蒙古统治下的中国北方地区享有特权。从那时起,全真派就被认为是中国道教火种的主要保持者。在传统的道教修行如炼金术、气功和禅定之外,全真派又建立了道观制度。

“终南胜景”(户县农民画/洛志俭)

重阳宫修建之后不久,就成为中国历史上可能是最大的宗教建筑。它得到蒙古王室的支持,容纳了一万名道士和道姑。在我们参观期间,我们所看到的,只有一座摇摇欲坠的大殿,在暗示着这座道观昔日的辉煌,还有几十块石碑——或者说大石板,镶嵌在北墙里。这些石碑都是13世纪的文物,其中包括王重阳和他七位弟子的肖像。陈列的石碑中还有王重阳的书法,字迹粗犷流畅,以及他的七位弟子的书法,连同蒙古文原文范本。与中国大部分具有历史意义的宗教场所一样,这个地方处于政府的控制之下,只除了两位老道士在那里看管大殿。负责管理的官员对于我们的出现持怀疑态度,所以我们一浏览完石碑,就离开了。

在重阳宫的西面,我们的车掉头向南,沿着一条河往前走。村妇们正在岸边的石板上洗衣服和床单。向南望去,可以看到这条河的源头在终南山附近的山岭上。走了一小段之后,我们重新回到主路上,再次向西进发。大约十五公里之后,我们在田河边停下来。在田河宽阔的沙质河床上,有一座郁郁葱葱的小山平地凸起。这座小山就是楼观台,也就是《道德经》的家。

在古代,统治者们认为,掌握天道的知识对于管理国家事务是至关重要的。战役的胜负常常得取决于天气;而朝代的盛衰则要看彗星的尾巴。公元前11世纪,周朝创建之后不久,据说康王曾经命人在这座小山上修建了一座瞭望台,离丰、镐二都骑马要一整天的路程。公元前10世纪,穆王参观了这个地方,并命人修建了一座祠堂。这座小山后来以“楼观台”而知名(也即瞭望台的意思),而它最著名的守望者就是尹喜。当尹喜在函谷关遇到老子以后,是他把老子带到这儿来的。

我们过了田河,掉转车头向那座小山开去。车左路经一堵墙,里面是过去皇室的宗祠。公元前219年,即在穆王修建了第一座祠堂之后的八百年,秦始皇也在这里修建了一座祠堂,那是为了纪念老子的。一百年后,汉武帝亦在此处修建了一座祠堂。这个地方也曾经得到其他皇帝的垂青。但是这些早期的祠堂,没有一座能与唐高祖修建的那座大型建筑群相比。它包括五十多个独立的建筑物,是唐高祖于公元618年建立唐朝之后不久,命人修建的。

高祖姓李,与老子同姓,于是他的祖宗很容易就被追溯到了圣人那里。随后,楼观台也变成了皇家宗祠,被重新命名为“宗圣宫”。如今,除了记载着楼观台早年历史的几块石碑和一棵据说是老子手植的古老的银杏以外,在这堵崭新的灰砖墙后,什么也没有。银杏生长极其缓慢,这一棵枝干粗壮,依然枝繁叶茂,只是它的主干因为遭受火灾而变成了空心的。

看过了老子的银杏树以后,我们沿着一条林荫路,继续向上走。穿过一座小村庄,然后经过一道拱门,上书“楼观台森林公园”。路右是一座新近建成的、可是已经破败不堪的两层楼的旅馆。它荒凉得就像我们刚刚在下面的路上离开的那座石碑林立的墓园。经过这座旅馆,我们进了道观大门,停下来在道观旅馆里登记。一张床每晚十元人民币,也即两美元。

楼观台

旅馆上面是一个泥地院子,里面也长着一棵古老的银杏,还有一眼井。井后是一个大厅,里面石碑林立,石碑上记载着楼观台周期性的复兴。我们沿着一条过道穿过大厅,然后顺着一条石阶,沿着楼观台南坡,向山顶的主殿进发。据说这里是老子给尹喜上课的地方,后来他的教导被记录下来,就成了《道德经》。就在主殿的门内,立着两块刻于13世纪晚期的石碑,上面是《道德经》中的“道经”和“德经”。

正殿面对大门,里面供着《道德经》的作者。右首是一间偏殿,供着后期的道家哲学家庄子和列子。左首也是一间偏殿,供着太白金星,也就是傍晚出现在西方地平线上的那颗星。我停下脚步,与一位坐在石阶上的道士攀谈。他的名字是任法周,原来他是楼观台住持的助手,也是陕西省道教协会的副会长。他说,1958年,当他初次来到楼观台的时候,道士和道姑的人数已经衰减到一百五十人。解放前,这里曾经有五百多位道士和道姑。“文革”期间(1965~1976年),只有大约十二人千方百计留在了道观里。任法周说,红卫兵不但赶走了道观里的大部分出家人,而且还摧毁了所有的建筑。楼观台上的那些建筑物,都是最近才重修起来的。

在老子殿后,我们沿着一条石阶,从楼观台的北坡下去,来到一座与老子庙相毗邻的祠堂。祠堂里面供着斗姥。斗姥掌管着人的寿数,以确保人们活完分配给他们的年岁。因为我的儿子红云与斗姥的丈夫北斗神君的生日是同一天,所以我上了一大把香。尽管如此,它的香气还是远远不及殿外桃花的芳香。

在斗姥殿后,我们沿着另一段台阶往下走,来到另一座祠堂。这里供着虹云公主,她是主管送子的,因此我也为女儿艾丽斯而感谢了她。

在回入口处的路上,我们沿着一条拱廊,穿过我们刚刚经过的那座院子。墙上镶着石碑,碑上刻着昔日著名的来访者所留下的诗歌、书法及绘画作品。在9世纪的参观者中,大诗人白居易留下了下面这首诗。它的开头是一句引言,这句引言在五千言《道德经》的结尾处:

言者不知知者默,

此语吾闻于老君。

若道老君是知者,

缘何自著五千文?

下来回到主院里,我们要了面条。我开始浏览在正门那儿得到的游客手册。1982年,楼观台附近的土地,大约有六百四十公顷,被置于省政府森林管理局的管辖之下,种满了竹子、黑槐、胡桃和松树。楼观台位于西安城外七十公里处,乘车大约要三个小时,对于大多数旅游者来说,它离西安有点儿太远了。很显然,政府正在把它变成一个森林研究中心。

阅读游客手册的时候,我在想,在楼观台这些分散的建筑群后面,它的布局意图是什么。此时这个念头浮上脑海:这种安排很可能是代表三个内在的精神中心,即上、中、下三个丹田——道教徒们把他们体内的气息循环都汇集到这三个地方。如果这个想法是正确的,那么坐落在向北两公里处、平原上的过去的皇家祠堂就是代表着下部的精神中心,就在肚脐下面,即下丹田;老子发表关于道的演说的那个地方附近的那座小山,就代表着中部的精神中心,在心脏附近,即中丹田;位于那座小山向南两公里处的山上的祠堂,则象征着上部的精神中心,在头上,就是我们如今注意力集中的地方,即上丹田。

从院子里开始,路变成了一段一段的砖路。最近下了很多雨,沿途路上积满了水。一个小时后,我们遭到一群工蜂的针刺“欢迎大典”,然后终于到达炼丹炉。据说,老子动身回仙境以前,就是在这里炼制长生不死药的。

这座孤独的祠堂小得仅能容纳一张供桌和三把椅子。其中一把椅子上坐着一位老道姑。她说,她每天从早到晚坐在这里,为道观看守这座祠堂,由此可以得到面粉和其他的生活必需品。她姓张,是河南省南阳地区的人。当我们的眼睛适应了祠堂里的光线以后,我发现,她缠过足。缠足使得她从儿童时代起,走起路来就颤颤巍巍的了。她说,她每年只在特殊情况下,才下山一两次。她七十九岁了,出家也已五十多年了。近二十年来,她一直过着隐居生活。开始是在西面的太白山上,最近则是在这座能够俯视楼观台的山上。她说,为了修习禅定,她宁愿一个人生活。但是她说冬天很冷,下雨的时候,祠堂的屋顶就漏水。沿着小路再往上走一百米,有一间小土坯房子,茅草苫的屋顶,那就是她的家。那是几十年前另一位隐修者盖的。

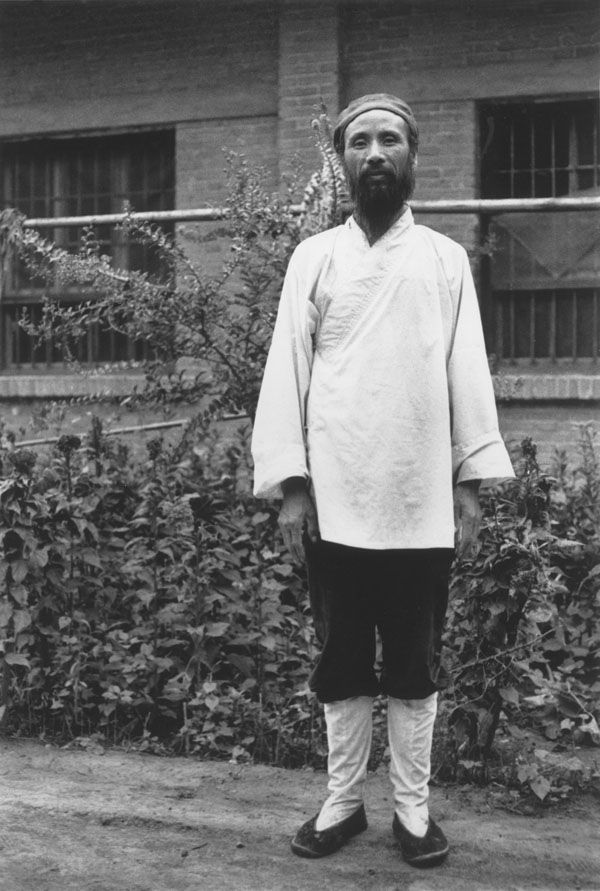

住在炼丹炉的女道长

当我问及其他隐修者的时候,她说,十年前,她刚到这里的时候,这一带确曾有过不少隐士,但是现在大部分都已经死了,或者搬到别的地方去了,还有的回到了寺庙或道观里。她说,她认识一位老和尚,住在离这里三个山头远的一间茅篷里。我估计,他是在四方台附近的某个地方。

我很愿意跟她聊天儿,但是我真希望自己能多懂一点儿河南方言。我们回到下面的院子里,也就是楼观台的中轴线上。楼观台的三个精神中心坐落在一条南北轴线上,彼此之间相距两公里。除此以外,楼观台还有一双“翅膀”,各向东西方延伸出大约六公里。我所看到的这种建筑式样,使我想起了《庄子》开篇中的那只传说中的大鸟:

北冥有鱼,其名为鲲;鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运将徙于南冥。南冥者,天池也。

“鹏”的“右翅”包括一系列建筑物,它们一直延伸到一个叫西楼观台的地方。西安外事局的人告诉我们,西楼观台“太危险了”,所以不准外国人入内。我们猜想,这就是说它位于某种军事设施的附近。可是,根据出家人所说,西楼观台上唯一的景致就是一座小庙和老子的坟墓。

我不知道关于老子坟墓的故事起源于何时。不过公元前100年左右,司马迁在撰写这位伟大圣人的传记时提到,老子继续西行,经过函谷关(距离楼观台有两天的行程)之后,终于消失了。道观里的一位道士告诉我,这两个故事都有可能是真的。他说,道教徒委弃他们的遗兑就好像蛇蜕皮,老子离开以前,可以很容易地把束缚着他的肉体留在楼观台。

既然不能参观楼观台的“西翅”,我们就把注意力转移到了“东翅”上。它一直延伸到一个叫仰天池的地方。没有人说过这个池塘或它附近的祠堂是禁止进入的。一个在正门卖面条和香的人同意给我们当向导。他说,他已经有十多年没有到过那儿了,不过他还记得路。我们从山的东坡走下去,很快就穿行在长满了粟苗的田野里。

在距离小山大约一公里处,我们路过一座石碑,它兀立在粟苗之间。向导说,原来这儿有一座大寺庙,红卫兵占领了这个地方以后,整个寺庙都毁了,只剩下了这块石碑。越过石碑,我们渡过了田河。之后途经一座小村庄,村庄里都是土房。然后我们向山里进发。

几分钟后,我们到达一座小山。山顶上曾经有过一座祠堂,里面供着元始天尊。据说老子是他的一个化身。我们的向导在一块石碑前点燃香和烛,然后我们继续向前走。那块石碑,就是那座祠堂唯一的幸存物了。

在小路上,我们遇见了几位樵夫。其中一个人说,住在仰天池的最后一位道姑前年离开了那里,去了遥远的太白山的山峰上。在那里,她可以有更多的地方种菜,以及拥有更多的孤独。

一个小时后,我们到达鞍形山脊,然后走上一条岔路,去山顶上的一座小祠堂。这座小祠堂是八边形的,就像道教里八卦的形状——八卦是指《易经》里的八种卦象。这个地方叫“栖真亭”,据说老子在楼观台逗留期间,就是在这里修习禅定的。栖真亭里曾经供养过的所有塑像和使用过的法器,都已荡然无存。我们下去回到鞍形山脊上,继续走,来到附近的一个小山村里。村里有六户人家,他们的屋子沿着一个长满了灯芯草的池塘的北岸,一字排开。这个池塘,就是仰天池。

我们受到一位农夫的欢迎。他戴着一顶蓝色的水手帽,双颊如此红润,以至于开始我以为他是荷兰人。他领我们从两座农舍中间穿过,打开了那最后一位道姑前年遗弃的祠堂。祠堂里面的墙上全是壁画,展示了周朝的兴衰,以及老子环游世界的经历。祠堂里的主要塑像是玉皇大帝。在元始天尊创始万物以后,玉皇大帝就接过了道教万神殿的领导权。他的右边是老子的塑像,它是用黏土做的,头上顶着一块红围巾,散发出一种古怪的韵味,与我以前所见到过的所有这位圣人的塑像都不相同。当向导在玉皇大帝面前点燃香烛的时候,我给老子拍了照。

“文革”前,仰天池周边地区曾经有一座道观,里面居住着数量庞大的出家人。这座荒凉的小祠堂,就是那座道观所遗留下来的一切。

农夫锁上门以后,邀请我们到他家喝碗热糖水。我们解完渴,他的妻子开始准备新鲜面条,农夫则开始削土豆。于是我回到外面,点燃了一支抽剩的香烟。农舍两侧长着高高的树,树枝上有几个喜鹊窝,喜鹊们在窝里吱吱喳喳地叫着。那个池塘占去了这个村子的大部分地盘,里面长满了干枯的灯芯草,正在风中瑟瑟作响。当我沿着池塘绕到对岸去的时候,惊起了两只青蛙,跳进水里去了。村里的孩子们告诉我,他们正在池塘里捉五色鱼。我想,不知道这五色鱼是不是一种鲑鱼,可是我所看到的,只有灯芯草。

从池塘上方向南望去,那个鞍形的山脊陡然直落而下,露出了楼观台后大约三十公里范围内的大大小小的山峰。在西南大约二十公里处,我望见了二千六百米高的四方台峰。我用望远镜浏览了那一带,不过它太远了,看不到任何炊烟和茅屋的痕迹。紧挨四方台西面的是东老君岭。东老君岭再向西三十公里,山岚中的一个地方,是太白山上的那块巨大的白石头。太白山高三千八百米,是终南山的最高峰。

香烟不长,我们的向导也已急着要回家了。我们用面条和土豆填饱了肚子,谢过了农夫和他妻子的盛情款待,动身回楼观台。下山的半路上,我们惊起了两只鹌鹑;沿途我们不时地停下来,去捡一些从地里长出来的白色的小星星。到处都是桃树,桃花盛开。回到旅馆里,我们用一桶冷水冲掉了路上出的汗。

晚上就寝前,我向当地文化事务局的官员打听过去住在这里的道教徒的情况。他说,已经有人编纂了一部详细的历史,不过还有一些编辑工作要做。大概在未来的两年内,可望问世。

当我问及楼观台现在的常住的情况时,一位老道士建议我们去与住持谈谈。这位老道士的嘴里只剩下一颗孤零零的、长长的牙齿,长到令人难以置信。他把附近的一个建筑群指给我们看。那是一座昔日的军营,门上还有红五星。老道士说,为了防止破坏,这个地方已经铺了石板,在未来五年内的某个时候,一座崭新的大道观将会取代这座军营。

楼观台附近的老子像

我们在斋堂里找到了住持的侍者,他把我们领进一间接待室。在那里,我们被介绍给住持任法融。任道长是邻近的甘肃省人,留着一副长长的黑色络腮胡子——那种中国西北地区的人所特有的络腮胡子。他也是陕西省道教协会的会长。后来我从其他道士那里了解到,他是中国最受尊敬的大师之一。

互相介绍之后,他送给我一卷他注解的老子《道德经》——正是《道德经》把我们引到楼观台来的。在深入终南山的过程中,我们拜访过任道长两次。下面是我所摘录的两次采访的部分内容。现在任道长说话要谨慎得多了,不比他早先在中国道教协会的杂志《中国道教》(1985年秋,第10期,第12~15页)上发表文章的时候了。因此,我对他写的评论的某些部分作了解释,作为对他的回答的补充。

任道长看起来并不太老,因此当他说他六十岁了的时候,我吃了一惊。我问他出家多长时间了。

任:我离开家的时候十九岁。出家四十多年了。当我刚开始告诉父母的时候,他们不同意,但最终还是接受了我的决定。于是我便去龙门洞住下了——龙门洞在这里的西北方。我在那里待了三年。那是不容易的。但是如果你住在道观里,而不愿意先受几年苦,那么没有人肯教你。

楼观台的道士们

问:“文革”期间你在这里吗?

任:在。最近的三十年我一直在这里。

问:那时候发生了什么事?

任:红卫兵来了,摧毁了道观,砸碎了塑像,烧毁了我们的书。他们还打出家人。他们使我们烦恼了十年。(根据任道长在《中国道教》上的报道,“文革”十年期间,陕西省几乎所有的道观都蒙受了极大的损失。从1982年起,陕西省的七十二座道观中的十座开始部分地修复。在这十座道观中,只有楼观台、华山和西安的八仙宫从政府那里得到了经济援助。以楼观台为例,这笔钱的数目是十三万元人民币,或者说两万五千美元;八仙宫是十五万元人民币;华山的数目没有报道。)

问:情况是从什么时候开始改善的?

任:1979年,十一届三中全会以后。从那时起,情况开始慢慢地好转。(在任道长的报道中,他说,在新宗教政策宣布后的十年间,左倾思潮继续阻碍着宗教的发展,尤其表现在接管宗教场所的问题上。他说,陕西省的问题在楼观台、重阳宫、华山和陕西北部的白云山表现得尤为突出。任强调说,将宗教场所置于宗教修行者的管理之下,符合每一个人的利益,不这样做,宗教团体就不可能达到政府所提出的自给自足的目标。)

问:道观给住在这里的道士和道姑们发钱吗,以帮助他们支付个人开销?

任:给。现在每个人每月能得到大约二十元人民币(四美元),这笔钱从我们卖门票、香和手工艺品的收入中支出。楼观台的道士们则一直把修行和劳动结合在一起。我们也种菜,比如芜菁、卷心菜和土豆。我们一年四季都穿同一套衣服。我们不需要多少钱。我们更愿意用自己所赚得的一点点钱去修复道观或买书。

问:道观是怎么组织的?

任:它的组织形式与佛教寺庙很相近。佛教有寺庙,道教则有道观,而且寺庙和道观里不同功能区的名称都一样,管理机构也一样。每一种宗教都有一个组织。我们也有一个。我们有规章制度。但是修行要取决于个人。(1987年,现在的中国道教协会草拟了《道观管理规则》,允许每座道观根据当地的具体情形来进行组织,以及通过任何不与公众利益发生冲突的方式来养活自己。据说责任和收入都是根据民主的原则来分配的。目前道协所提出的口号是“让每一座道观自己养活自己”和“把道观建成一个家”。在任道长的报道中,他指出,1949年以后,政府禁止发展新的出家人。1978年,在十一届三中全会上,这个政策被推翻了,同年,重新建立了道教协会。从那时起,全真派的二十三个主要中心和另外两百座小道观都加入了道协。后来任道长告诉我,目前中国道士和道姑的数目大约有一万人。可是,北京白云观里的中国道协官员却告诉我说,这个数目是将近三千人;中国道观的数量大约有五百座,可是其中大部分道观都太小了,没有资格加入道协。)

问:在近几十年里,道教发生了哪些变化?

任:很多个世纪以前,中国道教分裂成全真派和正一派。全真派是北方的主要宗派,正一派在南方更为盛行。正一派是一个在家宗派,其中心是如四川、上海和江西龙虎山这样的地方,也被称为天师道。成员们可以结婚,可以吃肉,也可以喝酒。他们住在家里。全真派则完全与俗世隔离开来。它的成员住在道观里。我们属于全真派。像我刚才所说的,全真派在北方占主导地位,但是现在正一派更为流行。这是最大的变化。

问:哪一派控制着道协?

任:哪一派也没有。协会里两派的人都有。同时既有在家信徒,也有道士、道姑。它不拒绝哪一派,也不着重强调哪一派,也不干预任何一派。协会不干预任何形式的信仰或修行。(通过对中国道协出版物的匆匆一瞥,我们可以清楚地看到,道协的高级官员和会长们大部分是全真派的出家人。)

任法融道长

问:如果一个人想跟某位特定的道教师父学习,师父和弟子本人就能决定这件事,还是必须要得到协会的许可?

任:人们可以做他们想做的事。协会不能干预。(根据我们与之攀谈的其他道士的说法,地方道协决定弟子们可以在哪里学习,以及道士和道姑们可以住在哪些道观里。)

问:现在的年轻人对出家还感兴趣吗?

任:感兴趣。目前住在这里的五十位道士中,有二十多位是三十岁以下的。(在任道长的报道中,他提到,尽管省内各道观年轻的出家人非常缺乏,可是政府仍然不让想出家的年轻人在道观里待得太久,除非他们先迁好户口,而迁户的过程总是很困难,而且常常是不可能的。他指出,这种官僚主义的束缚,使道观很难吸引到年轻的道教徒。)

问:你给人上过课吗?

任:是的,有时候。但是现在没有太多人对道教感兴趣。(任道长的报道中称,在过去的两年里,定期在楼观台举办的道教班只吸引了三四十人,而一个为期三周的气功班——或曰“道教瑜伽”班,则吸引了三百多人,其中二百人还是从外省来的。)

问:你在向现在的人弘道的时候,有什么问题吗?

任:我们所遇到的最大问题是,难以找到真正相信道教的人。道教教导我们要清心寡欲,过一种宁静的生活。愿意清心寡欲或者习静的人,在现在这个年头,真是太少了。这是一个物欲横流的时代。还有,现在人们学道要慢得多了。他们的心不再单纯。他们太复杂了。

问:据我所知,道教很多高深的教导都是秘密的,而且只传给有限的几个弟子。这是真的吗?

任:是的,在某种程度上是这样的。一个道教师父收了一个徒弟,在他把自己所知道的一切事情都传授给徒弟以前,可能会考验他几十年。而很少有徒弟有那种毅力。

问:中国现在有宗教自由吗?

任:有。我们想怎么修行,就可以怎么修行。我们可以在山里修行,也可以在城市里修行。在道观里,在家里,都可以。

问:有没有道教徒自己在这些大山里修行?

任:有。还是有一些人的,只是不如以前那么多了。他们的很多茅篷都在“文革”期间被毁掉了。几年前,住在这附近的一位隐士,在九十六岁的时候,证得了长生不死。两年前,另一位隐士在一百四十岁的时候,羽化登仙了。我还知道有几个人住在太白山的山脚下,但是我几乎从来没看见过他们。

问:你曾经隐居过吗?

任:是的。但是不到三年。这是一种很好的体验。所有的道教徒迟早都要独自生活一段时间,好集中精力修行。为了修行你不得不找一块与世隔绝的地方,至少开始是这样的。但是重要的是要学会静心。一旦你能够做到这一点了,那么你就可以住在任何地方,甚至住在一个喧嚣的城市里。

问:我注意到很多诸如楼观台这样的宗教中心已经开始吸引旅游者了。这会影响你们的修行吗?

任:是的。这里不再那么安静了。修行要困难得多了。但是事情就是这个样子。我们不得不利用我们能够找到的一切支持手段来修复道观,培养新的出家人。

问:道教修行的目标是什么?

任:人的本性与天的本性是一致的。天生万物,而万物都朝不同的方向运化。但是迟早它们会回归于同一个地方。这个宇宙的目标,它的最高目标,就是“无”。“无”的意思就是回归。“无”是道之体。不仅人,动植物和一切生物都是这个“无”之体的一部分,都是由这个“无”之体所构成的。一切事物与“无”都是一体的。宇宙间再没有第二个东西。实证这一点,不仅是道教的目标,也是佛教的目标。世界上的一切都在变化。道教徒和佛教徒寻求的是不变的东西。这就是他们不追名逐利的原因。他们寻求的只是“道”,就是我们生于斯、回归于斯的那个“无”。我们的目标就是要与这个自然的过程融为一体。

问:一个人怎样才能达到这个目标呢?

任:这个事情是分阶段的。成功有多种层次,达到目标是很难的。但是一旦你把这个作为自己的目标,那么你就要不停地走,一步一步地,一个台阶一个台阶地。每个人的能力是不同的,但目标是一致的。这个目标就是成仙,回归道之体。只要你修行,最终一定会成功。在佛教里,觉悟是主要目标;在道教里,觉悟是次要的。觉悟后你还要继续修行,直到你逐渐地、非常自然地与道融为一体。如果你此生没有成功,那么你下一辈子还有机会。但是不修行的人就没有机会,他们的生命就此终结了。道教修行就是要修成一个长生不死之身,临终时它会从肉体中分离出来。你可以参观一下老子墓。他成仙的时候,把自己的骨骸留在了那里。我们的目标与他的目标是一样的,就是要与道融为一体。

问:一定要出家吗?

任:重要的是要过一种合乎正道的生活。要做到这一点,不一定非要出家。如果你不持戒,出家没有任何好处。持戒很重要。但是任何人,只要他过着一种合乎正道的生活,都能够做到这一点。这是修行的基础。戒律就是你自己对自己的要求。戒律使修行成为可能。如果你对自己不作要求,修行就会一无所获。

问:现在修行的方式有变化吗?

任:没有,现在的修行方式与老子时候的一样。人没有变,道也没有变。我们的生活方式,我们的修定方式,我们的养生方式,仍然是一样的。

问:老子在道教中的地位究竟是怎么样的呢?很多人把他当成一位哲学家,而不是一个宗教的创始人。

任:那是现代的观点。但老子与宗教是不可分的。中国人一直信道,这种信仰促使他们发展出了各种各样的宗教修行方式。你认为老子会口中谈道而不信道或修道吗?他知道,宇宙中的一切都来自于道,离开道是不可能的。那时候还没有一个有组织的宗教,但是道是一样的。