第六章 登天之道

04-02Ctrl+D 收藏本站

两千年前,当佛教刚刚传到中国的时候,它已经是半中国化的了。直到那时候为止,中国所有可以被称为宗教的主要思想体系和修行体系,都建立在对道的理解的基础之上。既然道无所不包,能够生发万物,那么就没有理由认为另外一种体系不能从它的子宫中衍生出来。至少在佛教最初传入中国的一百年内,它没有给中国人造成多少观念上的问题。

中国与佛法——佛教对于真理的看法——的最初遭遇,最迟发生在公元前1世纪。其时汉朝已经把它的影响沿着一串绿洲一直扩展到了印度西北的各个王国中。在那里,大乘佛教刚刚涌现。汉印之间最初的接触是外交上的。本来外交上的接触是永远也不可能导致佛法的传播的,除非是把它作为一种文化珍品来介绍给对方。是商业贸易把佛法带到了中国。当时,各国商队来到中国,他们用香料、珠宝和彩色玻璃来换取中国丝绸。早在公元1世纪,中亚的商队就已聚居在中国政治中心的城墙之外。与他们住在一起的,还有从印度来的和尚。

佛教最初传入中国的细节,我们就不得而知了。历史记载和文物只告诉我们,没过多长时间,佛就被当做另一尊神,被发展中的道教接纳了——道教当时包括了诸如黄巾起义这样一些不切实际的行动。公元2世纪左右,佛不仅在老子的旁边受到礼拜,还因为某些道教徒认为他就是老子本人,而变得相当普及起来。据说老子离开楼观台以后到了西方,一本公元2世纪出现的书,记叙了这位圣人从中国消失,然后又以佛的形象重新出现在印度的故事。在亨利·迈斯派罗《关于公元后最初几个世纪的道教的随笔》(Essay on Taoism in the First Centuries A.D.)一文中,他解释了道教徒为什么这么愿意相信此类故事,以及他们欢迎觉者到中国来的原因:

佛教被认为是道教的一个特殊的宗派,是各宗派中最严谨的,比黄巾还要和谐,还要有理性。再者,它能够阻止炼金术继续发展,使道教成为一种纯粹道德的、冥想的长生不老术。这一点使它与道教其他宗派区分开来,并给了它一种荣耀——本来它的信徒为数很少,又有异国色彩,是没有希望获得此种荣耀的。这个新的宗派与道教古老的神秘的大师诸如老子和庄子联系起来了,而且从某个角度来说,它比当时的道教还要更接近于老庄。(第411页)。

但是这样的密切关系没有持续下去。中国人对于来自西域的这种“道教”不断增长的兴趣,很快就导致了公元2世纪末的佛经的翻译,它们显示出了佛、道两教在教纲和修行上的基本差异。道教徒寻求的是修成一个长生不死之身,而佛教徒寻求的是摆脱一切身相。涅槃看起来结果与道教长生不死的目标也不一样。禅修也有差异。道教徒把他们的呼吸减少到最低限度,并且专心致志于体内气息的循环和变化;而佛教徒则强调呼吸调柔,要舍弃对身体的执著和修炼。还有,佛教徒有一套普遍遵守的规则,或者叫戒律,他们据此来调整自己的行为;而大部分道教徒则按照道德的标准行事,或者各纵其天性。公元3世纪左右,佛教独立了,于是道教徒们要么改变了信仰,要么排斥这种现在打上了外国烙印的信仰。

在随后的几个世纪里,佛教不仅在新环境下繁盛起来,而且变得非常成熟,发展出了新的思想流派和修行宗派,它们进一步向中国人散发着感染力。像道教一样,终南山又成为这种新宗教传统出现和发展的背景。在中国出现的八大佛教宗派中,有七个宗派是在终南山里或其附近开出它们的第一片花瓣的。它们是三论宗、唯识宗、律宗、净土宗、华严宗、密宗和禅宗——据说其中最后一个宗派起源于嵩山,而嵩山是终南山东部的一条支脉。第八个主要宗派是天台宗,它起源于中国南部的衡山和东部的天台山。

在这八种观察佛法的方法(八大宗派)中,在影响力和信众数量方面,没有哪一个宗派比净土宗更重要了。净土宗不是教人们单靠自力解脱,而是教人们要相信阿弥陀佛的力量,他会把信众带到他的极乐世界里去,人们在那里比在这个五浊(1)恶世中更容易证得解脱。净土宗仰仗佛力的方法,包括持念阿弥陀佛的圣号,观想他的极乐世界,以及发愿要往生到净土去。

净土宗教纲在中国的建立,以及上述修行方法的普及,要归功于善导。将近二十年前,我到台湾的时候,第一次听说了这个名字。我在岛上的第一年,是在一座佛教寺庙里度过的。那里的出家人请我翻译一部佛经,或者说佛陀的讲法。尽管我对这些经典的语言很生疏,但是出于我对他们免费为我提供食宿的感激,我决定勉力一试。

出于好奇,我捡起了一部净土宗的主要经典——《观无量寿佛经》。在这部经典中,佛陀连续向韦提希王后介绍了十六种观想方法,开始是观想西方地平线上沉落的夕阳,然后是观想一大片水,水变成了一块琉璃地,琉璃地上出现了一片国土,中有宫殿园林、亭台楼阁,楼阁上装饰着彩灯和珠宝。这片国土里所有的音声,包括鸟声、树声和水声,都在演唱“苦”、“空”、“无常”和“无我”。这就是西方极乐世界,这就是净土,也即阿弥陀佛——无量光和无量寿佛的国土。韦提希王后最终生于净土中佛前的一朵莲花上。佛陀告诉韦提希王后,任何能够观想这片国土和阿弥陀佛的人,都是人中的白莲花,定能往生到极乐世界去。

公元631年,善导出家之后不久,就读了这部经典。他深为信服,于是从中国东部搬到了终南山,在终南山里修习了几年这些观想。尽管他很精进,但是他仍然对这种修行的基础有所怀疑。公元641年,他向北行脚到了太原附近的玄中寺,去向道绰学习。昙鸾是玄中寺较早的一位住持,而道绰则是他的法嗣。那时候,道绰已经赢得了净土宗修行大师的称誉。他说服了善导,使他相信了持念阿弥陀佛圣号的重要性;他说,这样的修行本身就足以保证善导往生到净土中去。

公元645年,道绰往生后,善导回到了终南山悟真寺。悟真寺建于大约此前五十年,包括两个建筑群,一个在悟真山谷的入口处,另一个则在山谷内大约两公里处。公元811年,当诗人官员白居易搬到这一地区为他的母亲守孝三年的时候,他写了一首二百六十行的诗,题目叫《游悟真寺》。这首诗谈到了四周群山的雄伟和寺庙建筑的富丽堂皇。当时悟真寺里住着一千多出家人。

史蒂芬和我想看看,昔日的辉煌如今还剩下些什么。于是我们雇了一辆车和一位司机,从西安起程,向东南开了五十公里,来到蓝田。从蓝田市再向东五公里后,我们掉头向南,开到了一条肮脏破烂的路上,很快就来到了水陆庵灰色的新围墙前。水陆庵比悟真寺要早建一两个世纪,后来被当成了悟真寺的一部分。顾名思义,它曾经是一个比丘尼道场。西安外事局的人曾经告诉过我们,悟真寺不准进入;但是他们拿不定主意,水陆庵可不可以进。

我们很快就发现,这个地方是由党的干部们管理着。开始,他们坚持外国人不能入内。但是经过陪同我们的和尚的多次劝说之后,他们终于同意放我们进去快速地浏览一遍。大殿里的塑像是一个惊人的展览,包括几千件陶塑,其中大部分是13世纪早期塑成的,它们是我们在中国各地所见到的最有震撼力的艺术作品之一。但是几分钟后,管理员就开始变得紧张起来,催着我们赶快出去。

当史蒂芬收拾摄影器材的时候,我跟寺庙门口的两位老太太攀谈起来。她们正在卖灵芝。灵芝是一种真菌,生长在树和山崖的阴面。道教中大多数关于长生不死的仙方里都有它。既然灵芝意味着长生不死,而长生不死意味着隐士,于是我就问那两个老太太,这一带有没有什么修道者。其中的一位不假思索地立即回答说,在王顺山方圆一天的路程之内,住着七十多位修道人。王顺山高两千三百米。过了这条山谷的终端,向东南一直绵延出十公里。尽管她们的外貌显得很苍老,可是老太太们却说,她们一周要爬好几次王顺山和附近的其他山峰,去采草药。

水陆庵雕塑

我正要打听一下王顺山附近的隐士和路线情况,可是管理寺庙的那个人却坚持要我们马上离开。当我们驱车离开的时候,司机让我们把自己隐蔽起来。原来在这条山谷的入口处有一座铀矿,外国人不许入内。史蒂芬拍了几幅全景照,很显然,寺庙的管理人员以为他把铀矿拍进去了。我们蹲下身去,进入蓝田以后,才重新坐上来。对此我们只好一笑了之。在古代,蓝田地区以产玉——道教徒们追求长生不死的过程中所使用的一种矿物——而著名。现在变成铀了。两种不同的矿物,都能把人送上天堂。

听了五年悟真河(2)的讲法之后,善导离开了蓝田地区,搬到了长安近郊。在那里,他弘扬净土,绘制净土经变图,度过了余生的大部分时光。

公元681年,他离开人世,到净土去了。他的弟子们在长安城南起了一座塔,以安置他的舍利。那儿很快就发展成了一座寺院,并且成为新净土宗的第一个中心。它被称为香积寺。在日本,他们的净土宗信徒号称有五千多万人,直到今天,学童们仍然还在背诵8世纪时王维写的一首诗:

不知香积寺,

数里入云峰。

古木无人径,

深山何处钟。

泉声咽危石,

日色冷青松。

薄暮空潭曲,

安禅制毒龙。

三月里,在史蒂芬和我从善导过去的静修地被驱逐出去的六个月后,我孤身一人回到了西安,继续我的旅程。我从西安南行十七公里,穿过长安县城,经过两次警察检查,上去穿过神禾原,经过贾里村,然后向西拐到一条岔路上,来到香积寺的土墙外。香积寺的周围现在是一片农田。

在里面,我遇到了香积寺六十八岁的住持续洞。他领着我四处参观,并且谈到了香积寺近期的历史。1960年,当他初次来这儿的时候,这里只有一座大殿和三座舍利塔仍然屹立着。这三座舍利塔里面是善导和两位后期净土宗大师的舍利。那时候,寺里只剩下一个老和尚,他们两个人就一起住在紧靠大殿的一间小茅屋里。1963年左右,寺里已经有了十九位和尚。后来,20世纪60年代后期,红卫兵来了,把其中的一座舍利塔砸成了瓦砾,并且强迫和尚们参加当地的生产小组。续洞千方百计保住了大殿和剩下的两座塔。

尽管开头很艰难,但是续洞现在几乎已经完成了修复工作,至少是初步的目标。一旦占着前院的初中搬到新址去,香积寺的庙基就有将近两公顷了——或者说相当于它过去大小的五分之一左右。和尚们的新寮房也已经开始动工了。尽管政府规定,在这个寺庙登记的人数不得超过十五人,但是在我到访的时候,仍然有将近三十位和尚住在那里。

续洞带我来到善导大师三十二米高的舍利塔前。我在塔院的小殿里上了一些香。本来我想到塔顶看看风景,可是楼梯已经岌岌可危了,有一道门封在外面,不让进去。

后来续洞又带我穿过寺庙的菜园。那是三月下旬,和尚们正在开始种卷心菜、茄子、红辣椒和土豆。续洞说,寺庙不从外面买吃的。

路两旁种满了玫瑰。过去我一直以为玫瑰是一种西方的花,所以在中国看到它总是感到很惊讶。但是西安的一位植物学家向我保证说,玫瑰最早是两千年前在长安培育出来的,它的原型是原产于终南山的一个野生品种。像几千年前的大麻一样,它最终沿着丝绸之路,传到了印度和地中海沿岸等地。

在大殿附近,有几棵香蕉树,它们看起来似乎也种错了地方。我问续洞天气是不是太冷了,香蕉能结果吗,他说,他种这几棵香蕉树只是为了好玩。我点点头。在台湾,我也在自己的窗外种了一棵,也只是为了好玩——为了听夏雨打在蕉叶上的声音。我在寺庙两座已经修好了的大殿里上了更多的香,然后跟续洞到他房间里去喝茶。我注意到,他的一只手指的顶端没有了。我猜想,他是不是把它烧掉了,以供养阿弥陀佛。这种修行在过去是不常见的——八指头陀是清朝最著名的诗人之一,他以只有八个手指而闻名。

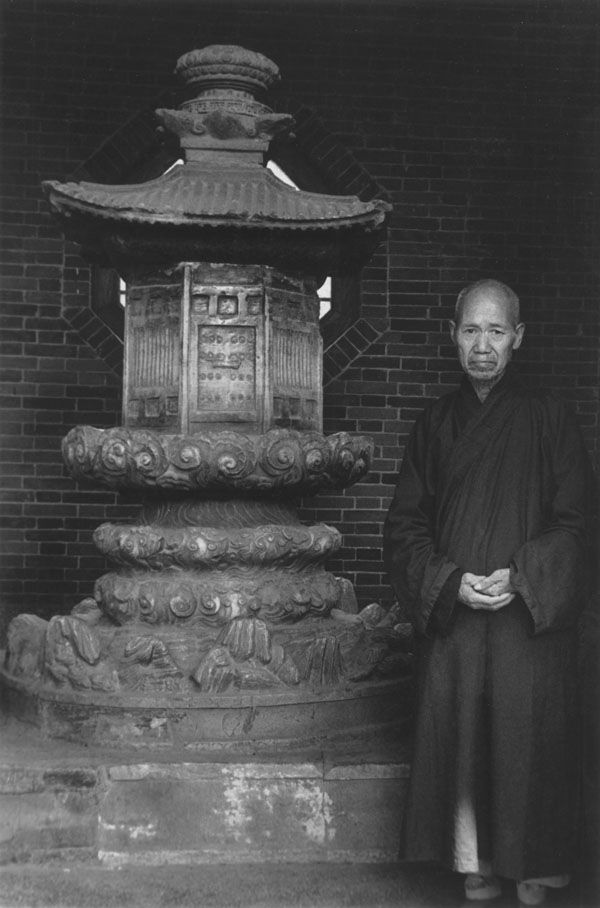

续洞,背景是善导舍利塔

在续洞搬到中国最著名的净土宗道场以前,他一直是终南山最有名的禅宗道场大茅篷隐居处的住持。我向他请教禅宗和净土宗修行的差异。

续洞:在禅宗里,我们不停地问,谁在念佛。我们所想的一切就是,佛号是从哪里升起来的。我们不停地问,直到我们发现自己出生以前的本来面目。这就是禅。我们一心一意地坐着。如果心跑到别的地方去了,不管它到哪儿,我们都跟着它,直到最后心变得安静下来;直到无禅可参,无问可问;直到我们到了这种境界,不问而问,问而无问。我们不停地问,直到我们最终找到一个答案;直到妄想消尽;直到我们能够吞下这个世界,它所有的山河大地,一切的一切,但是这个世界不能吞掉我们;直到我们能够骑虎,而虎不能骑我们;直到我们发现了我们到底是谁。这就是禅。

在净土宗的修行里,我们只是念佛号,再也没有什么了。我们用心去念。我们不出声念,可是声音却完全是清晰的。当我们听到那个声音的时候,就再开始念。如此周而往复。念没有停止,心也没有动。声音升起来,我们听着这个声音,但是我们的心没有动。我们的心不动,妄想就消失了。一旦妄想没有了,就是一心在念。结果与禅是一样的。禅就意味着无分别。实际上,净土法门包括禅,禅也包括净土。如果你不是两个都修,你就会变得片面。

问:净土法门更适合于现在这个时代吗?

续洞:所有的法门都适合。法无对错。这只是根基的问题,也就是你在过去世的习性。一旦人们开始修行,他们就会认为其他的修行方法是错的。但是所有的法门都是正确的。哪一种修行方法更合适,它取决于那个个体。

一切法门都是相互联系的。它们彼此含融。它们殊途同归。比方说,净土法门包括律宗。如果你不过一种合乎正道的生活,你就不能念佛。净土法门也包括禅。如果你不能一心,你也念不好佛。它与禅是一样的。目标是一样的。法门就像糖。人们喜欢不同种类的糖。但是它只是糖。法是空的。

问:终南山到底有什么特殊之处?为什么这么多人来这儿修行?

续洞:终南山一直延伸到印度。最初的和尚们来中国的时候,他们就定居在终南山里。而且中国的绝大多数大师都曾经在终南山修行。但那是过去的事了。现在这么多出家人仍然来终南山的原因是,这里还很容易找到一个隐居的地方。还有,这一带仍然有很多在家人,愿意供养来修行的人。

问:现在这些山里住着多少隐士?

续洞:我估计,长安县里大概有五十个,蓝田和宝鸡之间的山里大概有两百个。但是现在距我住山的那会儿已经有一段时间了,所以可能更多了。住在山里的出家人不用跟任何人登记,所以没办法知道。

要想知道,唯一的办法是进山。我向续洞告辞。在回停车处的路上,我沿着香积寺西南向下走,一直走了大约两百米。在那里,滈河和潏河交汇成了交河。村里的男人们正在河岸上挖沙子,装到驴车里。女人们正在石头上捣衣服。雨季还没有开始,滈河和潏河都只有大约二十米宽。一些人脱下鞋子,蹚水过河。两千年前,南面的那片平原是一座皇家森林,种着栗子树和梨树。从远处,我能够望见果园。在附近的田野里,农夫们正坐在小板凳上,为刚长出来的粟苗拔草。

回到高速公路上,我们继续向南。路是柏油路,可是却没有多少车。在一个地方,我们看见一个老太太正坐在高速公路中间,悠闲地缝一条裤子。八公里后,在一个叫子午村的地方,这条路消失了。在古代,军队过终南山的时候,子午村是军队所走的那条路的入口。在子午村,我们调头向西。

十公里后,我们到了一个叫沣峪口的村庄。有一条路取代了子午路,它把西安和秦岭南面连接起来了,沣峪口就位于这条路的入口处。一次警察检查抓住了我的司机,他的车的保险到期了。车的保险费是每年八百元左右。警察检查费二十元,大约相当于四美元。我们绕过这些山,继续向西。八公里后,经过高冠谷,我们调头向北,不一会儿就来到草堂寺。这儿是我和史蒂芬1989年5月第一次来终南山时——佛诞日那天来的地方。

在院子里,住持宏林对于我的回来表示欢迎。然后打开鸠摩罗什塔的门,好让我能够再一次进去礼拜。是鸠摩罗什先把我引到这个地方来的。他的殿是一座简单的砖亭,里面除了三块几米高的雕刻着美丽图案的大理石之外,一无所有。我想象着他正坐在里面翻译另一部佛经。根据历史记载,公元413年,他火化的时候,舌头不坏。

鸠摩罗什出生于此前六十九年,即公元344年,地点是丝绸之路上的库车古国。他三十岁的时候,开始给这一带的统治者讲法。丝绸之路上的行人们把他的故事传到了长安。为了使中国的统治深入到西域,公元382年,苻坚皇帝派大将吕光率领一支七万人的部队,去征服库车,并把鸠摩罗什护送回京。吕光完成了第一个使命以后,他了解到,国内已经改朝换代了。于是他没有回长安,而是滞留在甘肃走廊(河西走廊)一带。他在凉州建立了自己的王国,并把鸠摩罗什在那里拘留了十七年,直到他被姚兴皇帝打败为止。

公元401年,鸠摩罗什终于到达长安。姚兴请他住在逍遥园中。逍遥园位于皇宫北墙和渭河之间。皇帝对鸠摩罗什的才能给予了极大的尊敬,他敕封鸠摩罗什为国师,并且选拔出三千出家人供鸠摩罗什支配,以襄助他的译经事业。皇帝自己也常常参与这项工程,他拿来过去的翻译版本,给鸠摩罗什做参照。住得离都城这样近,对于鸠摩罗什而言,却是一件令人苦恼的事情。还有更令他苦恼的是,皇帝要求这位和尚把他的夜晚分给十个宫女,希望他能把他的天才传给下一代。很显然,在这场优生学的实验中,鸠摩罗什默从了。他讲法的时候,开头总要告诉听众,要只采撷莲花,而不要去碰那生长莲花的污泥。

四年后,鸠摩罗什搬到较为安静的草堂寺。在那里,他度过了余生的大部分时光。这座寺庙原本是上个世纪所建的一座宗祠,被称为大寺。随着鸠摩罗什的到来,它得到了扩建,以容纳鸠摩罗什的助手和随从,并被更名为草堂寺——这显然是一个误称,但是因为它坐落在终南山的山影里,所以听起来似乎倒也相宜。

不管鸠摩罗什是在哪儿工作的,一千六百年来,他所翻译的经文,无论是在风格上还是在语法上,都再也没有人能够超过他。他的《维摩诘经》被认为是中国文学的瑰宝之一,他的《金刚经》和《心经》大概是中国被引用的最多的佛经了。还有,他的译文比其他译者的译文更具韵味。直到今天,在东方,没有一场佛教仪式中不使用鸠摩罗什所翻译的经文。他的《阿弥陀经》是净土宗的基本经典之一;他的《妙法莲华经》促成了天台宗的形成;而他所翻译的龙树和圣提婆的著作,则成为他自己的弟子所创立的三论宗的基本经典。

住持宏林打开了安放着鸠摩罗什舍利塔的那座亭子,然后领着我穿过一片竹林,来到长安八景(3)之一的面前——那是一眼井,据说秋天会有雾气从井中升起来,然后那雾气会一直飘到西安去。不过现在离秋天还有六个月,而且我所注意到的唯一的一件事情,就是宏林那羞涩的笑。宏林还带我参观了附近的一个巨大的空池塘,它有着新的石壁、石桥和亭子。他说,每年四月份,都会有几英尺深的水从一个地下源泉渗透到池塘里,给寺庙提供了一个种植水生蔬菜的地方。很显然,那眼井和这个池塘是相连的。

草堂寺住持宏林与鸠摩罗什塔

鸠摩罗什大师

在回停车处的路上,我们在院子里停下了脚步。地上铺满了柏叶,正在阳光下晾干。宏林说,和尚们自己做香,然后把它卖给香客,以支付修复大殿的开销。住在寺里的十多个和尚,用这笔钱去买建筑材料和有限的几样他们自己不能制作的东西。他们不需要买粮食,墙里面围着两公顷的好农田。

宏林记起我对访问隐士感兴趣,于是指着圭峰——圭峰位于太平谷谷口西南几公里处,它的顶峰与众不同,呈金字塔形——说,他自己曾经在圭峰上的一座茅篷里住了几年。他七十三岁了,十八岁就出家了。他问我愿不愿意去见一位九十四岁的老和尚——那位老和尚就住在顶峰下他过去的茅篷附近。我本来想接受他的好意,但是当他补充说,那位老和尚已经丧失了讲话的力气,而且还要跟山脚下的驻军军官打交道的时候,我婉言谢绝了。

不过圭峰这个名字,倒是我所知道的。它是宗密的谥号。9世纪的时候,宗密曾经是草堂寺的住持,而且他还是华严宗和禅宗的一个分支的创始人。当我们离开院子的时候,宏林停下来,打开了鼓楼的门,里面是宗密的墓碑。碑文是9世纪时的宰相裴休撰写的。裴休曾经记录了当时几位著名禅师的讲法,其中包括黄檗禅师。我对宏林的帮助表示感谢,并且告诉他,我更愿意待在山里。他害羞地笑了,于是我们道别。

在回沣峪口的路上,我在草堂寺南面不远处的一个葡萄园边停下来。借助一位农夫的帮助,我发现了自己一直在路西侧寻找的那个地方:兴福塔院的遗址。塔院里曾经有宗密的青莲塔,以及其他五十多位高僧的舍利塔。这些砖石建筑物都在“文革”期间被毁掉了。这个地方成了一片广阔的葡萄园中的一块大凹地。我已经听说地方官员们正在计划发掘舍利,并且打算把它们供奉起来,作为将来的旅游卖点。那位农夫说,这件事他也听说了。但是他仍然在精心地照管他的葡萄。

几分钟后,我回到了沣峪口村。在沣河河谷入口处的东面,我穿过一片光秃秃的树林——这片树林因为几棵野桃树而变得亮丽起来——爬到后安山的山脚下。很快我就来到一个小平台上,它已经被崭新的红墙灰瓦的丰德寺所占据了。丰德寺是几座与道宣有关系的寺庙之一。7世纪中期的时候,道宣曾经住在这座山上。

尽管丰德寺的围墙是新的,但是它曾经有过辉煌的岁月。生活仍然在继续着。在里面,我听见脚踏缝纫机的声音,看见蝴蝶花和樱桃树都开着花儿。这座寺庙现在是一座比丘尼道场。在外面,我遇到了住持妙觉。她六十岁了,是东北黑龙江人。在过去的墓园附近——那儿现在还有三座倾颓的石塔,她正在忙着收拾蔬菜。她歇下手头的活儿,花了相当长的时间告诉我,现在这里住着三十多位尼师,但是她不知道它是从什么时候开始变成比丘尼道场的。9世纪的时候,当宗密住在这里写他关于禅宗分支的经典文章的时候,丰德寺还是一座比丘道场。

我回到村里,进入河谷:一条弯曲清澈的河,两侧是高高的悬崖,河的东岸有一条柏油路。不到两公里之后,我在一个叫柳林坪的地方停下来。我第一次来这儿的时候,是跟史蒂芬一起来的。但是史蒂芬回美国去了,我独自一人开始沿着通向山顶的新石阶向上爬去。远远的上面,在后安山的顶峰上,我能够望见道宣的舍利塔。前年的佛诞日,正是它把我们引到这儿来的。

半路上,我在净业寺停下来。在寺庙的大门上,我看见了我第一次来这里时欢迎我的那几个字“以法护法”。寺庙的狗叫起来。一位和尚出来了,把我领了进去。他告诉我,这只狗正在将功赎罪。几个月前的一个雨夜,它睡着了,有人翻墙溜了进来。因为杜仲树的树皮有医用价值,于是入侵者就把两棵杜仲树的树皮剥去卖了。这两棵树现在死了。它们是一千三百多年前道宣亲手种在寺庙的小院子里的。

道宣是律宗的创始人,而净业寺则是律宗的中心。公元621年,道宣二十五岁的时候,第一次来到这儿,住在山上较远处的一座茅篷里。后来,他搬到山下的寺庙里,这座寺庙是在他到来之前五十年建的。当他弟子的数目日渐增多的时候,他把这座寺庙建成了一个指导中心和供应基地,为那些住在这座山上净业寺附近的茅篷里的修行人供应吃穿。道宣除了撰写了中国早期和尚的传记以外,他还致力于统一那些规章制度——出家人根据它们来调整自己的生活,他还把这些规章制度——或者说戒律——作为宗教指导的基础。尽管律宗从来没有占据过首要地位,但是它仍然有自己的信徒;而且其他宗派的出家人也都遵从律宗的这个观点,即如果不过一种合乎正道的生活,就什么也成就不了。

净业寺

去年八月,当史蒂芬和我到净业寺参访的时候,我们遇到了宽明——一位二十八岁的和尚,他已经被委以监管寺庙修复工作的重任。在那次参访过程中,我问他,中国是否还有律宗大师。

宽明:清末有见月和弘一。现在有美国万佛城的梦参,福建莆田广化寺的圆彻,福建厦门南普陀的妙湛,还有乾县(沣峪口西北一百公里处)的通愿比丘尼。他们是我所知道的仅有的几位律宗大师。他们都一直在经济上支持净业寺的修复工程。他们都说,现在是终南山重新开始培养大师的时候了。

问:是什么促使你到这儿来的?

宽明:出家人是中国最自由的人了。我们想去哪儿就可以去哪儿。“文革”前,我们还有户口。现在只有那些长期住在寺庙里的和尚才需要登记。我们总是从一个地方走到另一个地方,到处参学。我在厦门佛学院学习以后,就来这儿修行。那是三年前。我下车的时候,身上总共只有一百二十块钱(相当于二十五美元)。我用这些钱在观音山上搭了一个茅篷。一个月后,我来这里参拜,遇见了两位老和尚。我们前世肯定有缘。我留下来了。后来,我回厦门去看梦师父,他同意承担修复净业寺的费用,把它变成一个修行道场。

道宣塔

问:这些山里住着多少出家人?

宽明:自从我到了这儿,我把周围的好多山都爬遍了。仅在长安一县,就肯定有五百多人。但是这些人有两种。大部分人来山里是来修行的。但是还有一些人——我该怎么说呢——他们照管着寺庙、殿堂,只是为了让人们供养他们。

问:你还计划在这里住多久?

宽明:再住两三年吧,等这座寺庙修好了。然后我愿意把它交给一个有道心的人,一个能够复兴律宗修行的人。之后,我想花几年时间去跟梦师父或者妙师父学习。梦师父在美国,他希望我到他那里去。

问:你能给我讲讲梦师父的事吗?

宽明:他是黑龙江人,跟我一样。他三十几岁就已经很出名了,经常在缅甸、泰国和中国的香港弘法。他回来的时候,被当成间谍抓起来了。他们说,他走的地方太多了。他在监狱里过了三十多年,1980年终于被放了出来。他现在七十八岁了。当我第一次在厦门佛学院遇见他的时候,有几百个人——不仅仅是出家人,都来听他讲法。他是一个很有感染力的演讲者,他的话也很深刻。最近,他到美国去给华人听众讲法,他们要求他留下来。他教给了我很多东西。妙师父也是这样。妙师父说话不多,但是不管他说什么,都很深刻。他曾经是中国最著名的禅寺——扬州高旻寺的方丈。他们两个人都是开悟了的大师。

问:一个人不守戒能开悟吗?

宽明:不能。如果你不守戒,不管是一条戒还是二百五十条戒(比丘戒),你的生活都不会有安宁。你守戒的时候,就能够清除障碍和执著。只有到那个时候,你的禅定才能够深入。而只有通过禅定,你才能开悟。这就是律宗背后的逻辑。

问:你看佛教在中国的复兴有什么希望?

宽明:过去的十多年间,情况发生了很大的变化。陕西省几乎没有一个村子没有庙,或道观、祠堂之类,好让人们去礼拜。礼拜者来自生活的各个阶层。我们最需要的就是一些大师。但是就目前而言,我们的主要任务看来是要使人们重新熟悉佛教、亲近佛教。当然了,很多寺庙已经变成了“动物园”,人们对待出家人就像对待动物。他们只是来看看,而且吵吵闹闹的。但是我们认为这种情况是会改变的,寺庙会重新变成礼拜和修行的场所。但这需要时间。到那个时候,老和尚们都已经不在了。所以未来要靠我们。我们必须精进修行。这就是我们这里不卖票的原因。我们不让人们进来,除非他们是来拜佛的。但是我们还需要钱修复寺庙,所以我已经发动出家人做玛瑙念珠。我想最终我们能够靠这个来养活自己。

问:其他寺庙怎么样?

宽明:他们也是这样。如果他们不想办法通过自己的劳动,或者靠布施来养活自己,那么他们就不得不卖门票给游客。我们都很清楚这样做的后果。大师们已是耄耋之年了,直到前不久,他们才获准教课。除非新一代出家人很精进,否则这个宗教就什么也没有了。虽然我们现在有宗教自由,但是佛教自身的情况还是一年比一年糟。十年前,宗教限制刚刚解除的时候,情况要好些。

现在是六个月以后了,宽明已经回福建厦门了。显然,他准备到美国梦参那里去了。他的位置已经被另一位年轻和尚开龙所取代。开龙是北京大学中文系毕业的。实际上,住在净业寺的八九位和尚中,有三位是北大中文系的毕业生。在别的寺庙里也是这样,我惊诧于年轻出家人受教育程度之高。在北京的时候,我了解到,佛教协会要求所有的新出家人至少要受过高中教育。道教协会则没有这样的要求。

开龙把我领到一个窑洞里,大殿后共挖了三个窑洞。这间窑洞是个斋堂,我正好赶上了吃晚饭:玉米粥,一种野菜,还有炒土豆。后来,开龙把我领到一个房间里去过夜。我所能记得的下一件事情就是,在一曲“交响乐”中醒来:有人在斋堂炉灶上生火,火苗的呼呼声;一只啄木鸟找虫子的声音;还有各种各样的鸟鸣。然后有人在敲那根挂在斋堂附近的裂了缝的木头。除了新蒸的馒头取代了炒土豆以外,早餐跟晚餐没有什么两样。

上一次参观的时候,我在这条山谷上面远处的观音山上,曾经遇到过一位名叫圆照的比丘尼。当我告诉开龙我想再跟她聊聊时,他说她已经搬到观音山的后面去了,而且路很难走。早饭后,他跟一位年轻和尚说了这件事。大上周,这位年轻和尚曾经想拜访圆照,但是没有成功。虽然当时已经是三月中旬了,但他还是没能穿过雪地。不过天气已经晴了整整一个星期了,因此他同意再试一次,去走那条路。

我们爬下山,来到那条柏油路上,开始沿着山谷往上走。有几辆汽车从我们身边经过。这位年轻和尚说,汽车一般不停,除非有人要下车,因为要重新启动太困难了。几分钟后,我们想办法搭上了一辆运货马车。走了十五公里后,我们开始爬观音山的东坡。

上山一百米后,这条路经过一片农舍,在一个大猪栏处向左拐去,然后开始沿着一片陡峭的山坡蛇行而上。如果这片山坡是湿的或者结着冰,那么根本不可能爬上去。即使是干的,也很难走,我不得不频频地停下来喘气。我的同伴一定很纳闷我在这些山里干什么。我自己也纳闷。九十分钟后,路终于变得平整起来,我们到了水帘洞。这是六个月前我遇到圆照的时候她住的地方。洞的新主人不在家。在洞内佛堂前上了一些香之后,我们继续前行。二十分钟后,左面的一条岔路上矗立着一座石头拱门,上面写着“南雅寺”。

去年秋天,当我与史蒂芬和宽明一起爬观音山的时候,我们选择了主路,十分钟后就到了顶峰上:一座巨大的松木拱门,四五座庙宇挤在一起。在一个庙里,我们遇见了一位七十岁的老和尚,他是去年才剃度的,大概已经落在宽明“粥饭僧”的名单里了。在另一个道观里,我们看见一群在家弟子正在接受一位年轻道士的气功指导。我们则待在外面。宽明评论说,天气很特别,我们只好同意。由山峰、青松和白云所构成的全景,每几秒钟就会变化一次。我抽掉了一整根雪茄,就坐在那里看着,听着我心爱的曲子——松间的风声。

这一次,我决定不去主峰,而是去了南雅寺。几分钟后,我们受到常照的欢迎。常照是南雅寺的住持,也是寺里唯一的和尚。他七十一岁了,已经在这座寺庙里住了九年。两位居士跟他一起住在这里。当一位居士给我们倒热糖水的时候,住持拿出一只小钟给我们看——那是三百年前清朝初年皇帝赏赐给南雅寺的。它看起来很粗糙,似乎说明南雅寺在那位皇帝的寺庙名单上的地位不太高。在外面,常照领我们参观了一间即将竣工的新大殿,然后他把万花山指给我们看。万花山在沣河河谷的东岸,主峰高两千米,就在观音山的正对面。他说,有几个和尚最近在万花山上搭了茅篷,还有一些人想到那儿去。他说,那儿比观音山僻静多了。我做了笔记。

已经是中午了,但是住持没有请我们留下来吃饭。很显然,南雅寺的粮食供应太少了。我们告辞了,开始沿着观音山的另一面往下走。山上仍然有残雪,但是连续一个星期的晴天已经使路况有了很大的变化。十分钟后,我们到了一座名叫西静寺的小庙。一位尼师出来迎接我们。她是圆照的弟子,一个人住在那里。她坚持要我们留下来吃点儿剩的炒米饭。我想她一定是南方人。在北方,馒头和面条是常见的主食。当她忙于热米饭的时候,我四下里看了看,发现西静寺像南雅寺一样,也有一间单独供奉着道教神仙的偏殿。一个什么人都能来的地方。

午饭后,我们继续沿着山路往下走。在一个地方,我们惊起了一只像狗一样大的兔子。山坡上铺满了去年秋天的落叶,那只兔子从山坡上跳窜而下的声音把我们也吓了一跳——其程度跟我们吓着它的程度差不多。二十分钟后,我们路过金蝉寺。没有人在。几分钟后,我们路过一间茅篷。晒在太阳底下的衣服是一位尼师的。还是没有人在。五分钟后,我们到了一条深谷的谷底,走过一座木桥,往对面的山坡上爬去。又过了几分钟,我们到了龙王寺。它是明朝的一座老比丘尼道场。东南大约一百米处,是未来的观音寺的寺址。回首看看观音山,我估计,我们在山峰西南不到两公里处。

龙王寺的一位尼师告诉我们,圆照住在一个小平台上的一座小土房里。那个小平台是开出来给观音寺将来建大殿用的。我们跟着那位尼师,爬上了去圆照住处的山坡。她正盘腿坐在炕上。炕是一种土床,里面安着炉子,在整个中国北方都很常见。

我进去的时候,她说:“你回来了。好。现在我们可以聊聊了。上一次我还不能肯定。现在我知道你是为法而来的了。”我很高兴我做了再次拜访她的努力。她八十八岁了,但是在曾经跟我谈过话的人中,几乎没有谁像她这样机敏。她出生在中国东北吉林省的一个中医世家,祖上六世行医。她的祖父是一个和尚,她的父亲也成了和尚。她十六岁就出家了,毕业于北京的佛学院。后来,她回到东北,在那里创建了四所佛学院。我问她为什么要离开东北到终南山来。

山中采药人

圆照:我被骗了。是智真(音译)骗了我。当时智真是西安卧龙寺的方丈,他每天诵三十遍《金刚经》。1953年,他来看我,我到火车站去送他的时候,他往我手里塞了一张车票,就把我一起拉上了火车。我两手空空地来到了西安,甚至连一套换洗衣服都没有。他不希望我继续工作,而想让我修行。后来,我接任了草堂寺的方丈。红卫兵来的时候,我叫他们走开。我没有让他们进来。如果我让他们进来,他们就会砸了鸠摩罗什塔。我做好了死的准备。那是很久以前的事儿了。再后来,我受不了寺庙里的生活,就搬到观音山来了。那是十年前了。我觉得它是一个死的好地方。去年,我觉得观音山的前面不够安静,太多的人去爬那座山,所以我就搬到后面来了。可人们还是来看我。两个星期前,有几个大学生来跟我学《华严经》,跟我一起住了一个星期。

问:我听说您修密宗?

圆照:是啊,不过我们那一批人没剩多少了。现在几乎没有人修密宗了。最初我是在北京跟白教领袖、十六世贡嘎活佛学的。它跟达赖喇嘛和班禅喇嘛的黄教不一样。密宗比较快捷。我很快就会死的,所以我学了密。现在我还在等死,就等着那把火啦。

问:密宗修行跟净土宗修行相似吗?

圆照比丘尼的茅篷

圆照:密宗修行更接近于禅。它是禅的极致。但是它不是给普通人修的。它就像开飞机,很危险。净土宗修行就像赶牛车,很安全,什么人都能修。但是它花的时间要长一些。

这么多年来,圆照曾经教了那么多弟子,我想她一定记住了自己的演讲,或者至少她诵的经的引文。于是我从包里拿出一张书法纸,问她愿不愿意把佛教修行的本质给我写下来。她把纸放到一边去了,于是我没有再提起这个话题。两个月后,我回到台湾以后,收到了她寄来的那张纸,上面写着四个字“慈、悲、喜、舍”。她的书法清晰有力,就像她的心一样。

晚饭后,在未来院子对面的一间小土房里,我和我的同伴盖着毛毯,伸展着四肢躺着。半夜里,天空隆隆作响。紧接着一声巨响,炸开了一个霹雳,随后大雨如注,直到天亮。

第二天早晨出去的时候,我几乎没法走路了。每走一步,就有一斤重的黏黄土粘在我的鞋上。早上我们吃完玉米粥和炒土豆以后,圆照来到我们屋里。她想教我们一个开悟的捷径,如果我们接近死亡的时候,就可以用它。她说,如果我们修这个法而不想死,我们就会得上可怕的头疼病,不管怎么样都会死的。她咯咯地笑着,我们三个人都爬到了炕上的毛毯底下。她教了我们一条咒语,一串梵文音节,据她说最初是由外太空的生命教给人类的。她还教了我们另一条咒语,说是解药。当死亡决定从我们身边经过的时候,或者我们从它身边经过的时候,我们就可以用它。

圆照比丘尼在炕上,“就等着那把火啦。”

后来我们来到外面。空气中还有一些水汽,但是雨已经停了。我们决定,只要能走就走。圆照说,走观音山上的路是不可能了,她建议我们走一条更容易走、也更短一些的路,这条路沿着一条深谷的边缘,向西北而下,直到沣河。路面上铺满了落叶,坡度也比较平缓。她告诉我们,县政府已经考虑好,要沿着这条深谷往上修一条路,以发展这一地区的旅游业,但是这一计划暂时被搁置着,要等到经济好转才会实施。我们对这一想法深深叹息,挥手道别;然后沿路而下,一路上练习着我们的新咒语。

一个小时后,我们出来了,到了喂子坪村。经过昨天一个晚上,沣河已经变得狂野起来。我们从横跨沣河的一座桥上走过,然后开始沿着路走。河谷里到处是一片一片的竹林;透过雾气,还可以看到野桃花。

一个小时后,我们到了一个叫李原坪的村庄。在那儿,我们又过了一座桥,重新回到河对岸。

我们沿着一条路走着,穿过田野,经过村南头的一个巨大的池塘。橙黄色和金黄色的鱼在水中横冲直撞。我的同伴说,它们是从越南来的。刚过池塘,就是通向西观音寺的那条路。它沿着一座陡峭的山坡笔直而上,而且路面很滑。所幸沿途有不少树枝和石头可抓。

一个小时后,我们越过山脊,从山的另一面往下走。路变得平展起来。一只黄胸、黑白条纹翅膀的啄木鸟避开我们,继续在一根断枝上啄着。我们来到雾气中的一个地方,这就是西观音寺。我们喊着“阿弥陀佛”,走进泥地院子,四位年轻和尚和方丈圣林出现在门口。我的同伴走开,去跟其他的和尚聊天,于是方丈就邀请我跟他一起到斋堂里去。他说,他劈柴的时候,我们可以聊聊。他七十四岁,出家三十多年了。在过去的十四年里,他一直住在西观音寺。他是从净天手里接过这个寺庙的——净天现在已经搬到南方四川省的成都去了。

当我向圣林问起他的修行时,他说他太笨了,不能修禅,只念佛。他大笑起来,但他不是开玩笑。

圣林:现在禅不合适了。要修禅你得有很深的根基。好根器的人太少。他们不常见。过去任何人都可以修禅。但是现在不行。这不仅仅是我的观点,也是印光大师的观点(印光是20世纪早期的一位和尚,他在中国重新建立了净土宗的修行)。现在净土法门是唯一适合每一个人的法门。区别就在于净土法门要仰仗佛力。你不需要太深的根基。禅宗则完全靠自力。这就难得多了,尤其是现在。

过去有很多开悟的和尚。但是现在有几个开悟的?我认识的人里面一个也没有。也许有些和尚以为他们开悟了,但是他们没有。他们把妄想当成开悟了。这就是印光大师说最好仰仗佛力念佛的原因。谁更有力量,你还是佛?净土法门更有把握成就。如果你根基不深,又去修禅,你可能修一辈子,哪儿也去不了。净土法门并不容易。你必须决意要往生净土,否则念佛不会有任何好处,只不过是迷信罢了。净土法门是不需要解释的,关键在于信。但是信比解释更有力。你看不见净土。只有佛才能看见净土。眼睛是没有用的。你必须依靠佛。

圣林告诉我,他在等一位出色的和尚来接管西观音寺——他只是一个看守者。这座寺庙差点儿被当成了农舍,但是圣林说,这里是终南山最好的修行场所之一。他说,难怪农夫们要到终南山的这一带来,这里阳光充足,雨水丰沛,土壤肥沃。就在我们刚刚到寺里以前,透过雾气,我瞥见了菜园的一角,还有几棵果树。他说,他们的果园里有梨树、苹果树和柿子树。然后他哈哈大笑,给我讲了一个故事:去年秋天,一只熊把他和其他和尚赶到屋里,然后吃掉了寺庙的柿子树一半的收成——其时那些柿子正在外面晾着。圣林很风趣。他一口气数出净土宗十三代祖师的名字,然后大笑起来,笑自己居然还记得他们的名字。

正当我跟圣林聊天儿的时候,我的年轻伙伴兼向导进来了,说我们该走了。当时已经是半下午了,如果我们不马上走,就可能错过净业寺的晚饭。

回去的路上,我的向导告诉我,他和西观音寺的一位和尚曾经一起住在少林寺(少林寺在河南省,菩提达摩就是在那儿把禅传给中国人的。还有些人说,也传了武术)。他说,少林寺和尚的名声很差,那些离开的人很难在其他寺庙找到地方。被净业寺收留了,他感到很幸运。他的朋友就被拒绝了。他说,问题是,旅游已经把少林寺变成了一座养老院了,任何待在那里的人,都被认为对名闻利养比对佛法更感兴趣。

我们在浓雾中摸索着往前走,回到山岭上。过了桥,出来重新回到路上。一个小时后,我们经过了另一片沙洲,沙洲上有几座房子。这就是二道桥。可是这儿一座桥也没有。八月里,史蒂芬和我来这儿的时候,我们是蹚水过河的。经过对岸的几座农舍,在一条岔谷的入口处,我们找到了传福(音译)的茅屋。

当时传福三十七岁。她在十七岁的时候,出家当了道姑。三年后,她转到佛教门下,在丰德寺和草堂寺过了五年。后来,她曾经试过住观音山,但是差点儿饿死了。过去的三年里,她一直住在我们遇见她的时候她住的那座小茅屋里。她说,她可以用采草药卖的钱买她需要的东西。我想,除了当地的农民,以前可能从来没有人来看望过她。谈起她的生活和修行,她几乎要哭出来了。她很孤独。而且她的屋顶漏雨了。她说:“如果你还很执著,如果你还没有看破红尘,你就不能住山。山里的生活很苦。但是一旦你看透了这个世间的虚幻,苦也就无关紧要了。唯一要紧的事情就是修行。如果不修行,你永远也摆脱不了妄尘。”

当我问她史蒂芬可不可以给她照张相的时候,她进屋去了。出来时穿着正式的法衣,那是她保存的留着特殊场合穿的。后来我们告辞了。史蒂芬和我继续向山谷深处走去。路就在山坡的边缘,然后过了河。不到一个小时之后,我们听到了锤子的声音。不一会儿,我们就来到一小块空地上——它的一半已经被一座大茅篷占满了。

这是彻慧(音译)的家。她的房子状况很好,不像传福的小草房。她的屋顶铺了瓦。几个农民正在剥绿色的核桃皮。彻慧正站在外面。她刚一看见我们过来,就进屋去了,拿了几只凳子出来。我们互相问候,然后坐下来。又有两个妇人出来了。一个是彻慧的妹妹,另一个则是她的弟子。当她的弟子去拿水倒茶的时候,彻慧告诉我们,她是吉林人,20世纪50年代的时候,她跟家里人一起来到这一地区。她们是来修通向西部的天水和兰州之间的公路的,后来不在那儿了。1957年,她宣布说她想出家。她的父母兄弟都不同意,但是她拒绝改变主意。她在一座寺庙里学了五年佛,然后来到沣河河谷上游,在靠近西观音寺的地方搭了一间茅篷。七年后,她又搬了家,建起了她现在的房子——过去的二十年里,她一直住在这儿。她七十四岁了。我想,传福的事儿仍然压在我的心头。我问她是否曾经感到过孤独。

传福尼师和作者在她的小茅篷里

彻慧:不,我喜欢一个人住着。我不能离开这座山。每次我离开,我都想马上回来。另外我还有一个弟子,所以我不觉得孤独。

问:你多长时间下一次山?

彻慧:我大概每个月到山下的村子里去一趟,去买一些东西,比如米、面、油、盐之类的。如果我什么都不需要,我就不下山。需要的菜我都自己种,整个冬天光吃土豆。夏天,我每天都在菜园子里劳动。通常总有东西可吃。如果没有,我也不着急。

问:你从这一带其他的出家人那里得到的帮助多吗?

穿着正式法衣的传福尼师站在她的小茅篷前

彻慧:不,我们靠自己。如果我需要钱,我家里会想办法帮助我。现在我妹妹正来看我。快三十年了,我们俩才头一次见面。她在沈阳给一家贸易单位干了三十六年,今年早些时候终于退休了。她现在生病了,想在死前来看看我。现在她到这儿已经一个月了。我们需要的东西不太多。我们每个月花钱不超过十至二十块钱(二至四美元)。我们很节俭。比如说,我们一个月只吃两斤油。还有,我有四棵核桃树。有的年头儿,我的核桃能卖一百多块钱。过去的这两天,这些农民一直在帮我收核桃。

问:你修行的时间多吗?

彻慧:每天晚上我睡觉前都打坐。每天早晚我都诵《地藏经》和《金刚经》。我只是刚刚上了第一个台阶,但是我已经学会了认经里的字。我可以通过自己的经验告诉你,如果你修行,你就会有所得;如果你不修行,你就会一无所获。

问:你受“文革”的影响了吗?

彻慧:不太大。他们来了,把我的香和点香的东西拿走了。但是我把我的佛像藏起来了。他们没有抓我,而且他们再也没有回来过。我跟从前一样地修行。但是其他出家人却有很多麻烦,尤其是那些住在寺庙里的。很多人被迫离开寺庙还俗了。这座山是一个被迫还俗的和尚的。他再也没有别的东西了,就想把这座山卖给我。我家里想方设法凑了三百块钱(六十美元),他就签字把它转让给我了。红卫兵来的时候,他们把地契拿走了。他们不认识字,以为那是宗教宣传。我想把它要回来的时候,他们说我是反革命,把它烧掉了。我一直在想办法让政府重新给我一份地契,但是像我这样一个老尼姑,他们根本不会在意的。

问:有人曾经上来看过你吗?

彻慧:没有,一个人也没有。更不要说外国人了。

就要起大雾了,于是我们告辞。回去的路上,当我们走到河边的时候,传福拎着一大袋子核桃,在那里等我们。这袋核桃足有四十斤重。刚才我给了她足够的钱,让她修缮屋顶,因此她坚持要我们收下这些核桃。她说她总共只有这些东西了。我们谢了她,想方设法把核桃背过了河,弄回西安去了。

那是八月份,河很容易过。现在是三月下旬,下了一夜的雨,现在这条河已经变得混浊而危险,水面上飘满了树枝。这一次,我从二道桥走,三十分钟后,就回到了净业寺。我谢过给我当向导的那位年轻和尚,他消失在自己的房间里——我想,他最后一定已经跟我一样疲惫不堪了。回到房间里,我把暖水瓶里的大部分热水倒进一个盆里,洗了一个澡——把我的扎染印花大手帕当了毛巾。换了干净衣服以后,我用暖水瓶里剩下的热水冲了一杯速溶咖啡。在台湾的时候,我的朋友山德(音译)曾经给了我一些自家做的小饼,我把剩的最后几个吃了,然后睡着了。我睡得错过了晚饭,直到第二天早上才醒来。

又吃了一顿玉米粥早饭之后,开龙问我,还有没有哪些地方我想去。我已经去过了山顶上的道宣塔,以及附近的白居易墓(作为唐朝最伟大的诗人之一,白居易关心民众疾苦,所以很可以理解,他在洛阳还有一个墓)。我建议去东面青华山上的卧佛寺看看,开龙答应给我带路。

开龙领我走上稍远一点儿的附近一座山上的路。这条路实际上是一条山脊,我们只花了大约九十分钟,就走了三公里——正是这三公里把这两座寺庙隔开了。刚刚走到山顶,我们听到了远远的山下一声炮响。

卧佛寺是一个大杂烩,很多小建筑攒聚在一座石峰下面。其中的一座建筑里有一片岩壁,岩壁上雕了一尊卧佛,那是不到二百年前净业寺过去的一位方丈刻的。在另一座建筑里,我们遇到了四位男居士和一位女居士。他们在那里不是修行,而是给偶尔的香客和周末的游客提供饮食的。我们加入进去,跟主人一起吃面条。此时开龙提起了这个话题——假定净业寺要重新接管卧佛寺。他说,他要做的第一件事情,就是拆掉所有挤在峰顶的这些建筑物。唯一的反应是啜吸面条的声音。我们一吃完饭,就告辞往回走了。

这才是开龙第二次来青华山,因此在浓雾中,我们迷路了。幸运的是,那座山岭很难错过,所以我们很快就重新找到了路。尽管开龙才二十五岁,但是他对于在这一带重新把寺庙建成修行场所等实际问题,有着良好的理解力。他的长期计划——我想那也是厦门妙师父的(妙师父一直承担着这个项目的很多费用)——是把丰德寺、卧佛寺和净业寺合并成一个主要的修行中心。

大约再过十分钟,拐一个弯儿,就能看见净业寺了,开龙提议我们去看看一个叫东沟的地方。道宣的弟子和他们的继承人曾经在那里建了很多茅篷。其中的四十八座代代相传,直到“文革”期间,它们才被毁掉或者被废弃。开龙说,这些茅篷正在重修。

一条路沿着山岭的南坡而下,很快把我们带到第一座茅篷前。山谷里有一条小溪,这座茅篷就建在溪上。周围有几小块地,是空出来留着种菜的。前天这座茅篷就已经完工了。它是一座土房,我了解到,这些土坯不是太阳晒干的,而是一成形的时候就把它垒上去了。现在土坯还是湿的。屋里有两铺炕,两个想搬进来的和尚已经在炕道里生了火,想把房子烤干。屋顶盖了瓦,窗上有窗框,这似乎在暗示着有朝一日这些窗框能安上玻璃似的。两位北大毕业生计划住在这里,其中的一位告诉我们,建这个土屋,六个工人干了两个星期,花了五百块钱(一百美元)。它看起来结实得似乎能坚持一辈子。

与北大中文系毕业的开龙在他新盖的茅篷前合影

————————————————————