第十二章 大道入廛

04-02Ctrl+D 收藏本站

在《楞伽经》中,佛陀说:“悲生于智。”在过去的五千年里,中国寻求智慧的个体们——不管他们把它称之为“法”还是“道”——一直在坚持不懈地寻找着它,有时候,他们在山里发现了它。但是迟早,智慧会生起慈悲。迟早,道会来到世间。

把道带入世间的佛教徒被称做菩萨,道教徒被称做神仙。他们自己也承认,很少有道教徒能修炼到那一步。但是有些人确实成仙了,尽管他们总是很难找到——只有那些确实不与其他人住在一起的人,才能成仙。如果他们不是一起离开这个世界而飞到仙岛上去,那么他们通常都住在大山里、沙漠里和沼泽间。但是他们也喜欢去有人烟的地方的佛寺、市场和酒店:他们来人世间寻找可以授之以道的人。

在长安,或者说西安,在过去的一千年里,神仙们的聚会地点一直是八仙宫。它建于公元11世纪,是在一座早期的道观的旧址上建的。8世纪的时候,在一家酒店里,吕洞宾遇见了神仙汉钟离。八仙宫就在这座酒店附近。

吕洞宾和汉钟离是一个隐士群体的创始成员。13世纪的时候,这个群体以“八仙”而闻名。几百年前,诗人李白和杜甫在“饮中八仙”之列。提到这种八位圣人的组合,要追溯到很早以前。但是这些早期的群体,没有一个能像吕洞宾和汉钟离所在的八仙群体这样,激起人们的热情,更不要说尊敬了。当然,道教所承认的神仙有成百上千位,正像佛教所承认的菩萨有成百上千位一样。为什么这八个人得到特殊的青睐,原因不得而知。当初是谁选择了他们,也不知道。除了修道以外,他们唯一的共同点是,他们中的大部分人在终南山修道。

尽管这个群体的成员不时地有所变化,但是“八”的选择却不会变。很显然,这是要给《易经》中的八卦赋予人的形式。据说这样一来,八仙就代表着不同的阴阳关系的组合,诸如第一和最后、年老和年轻、男性和女性、美丽和丑陋等。

八仙中的第一位是汉钟离。他常常被画成手持一把扇子,坦腹迎风。顾名思义,他出生于公元1世纪的汉朝。他是一位将军,被派去跟羌人(1)打仗——其时羌人已经入侵到都城西面的渭河平原上。他被打败了,耻辱地逃进了附近的终南山里。在那里,他遇见了几位道长,他们把长生不死的秘诀传授给了他。八百年后,他又把这些秘诀传授给了吕洞宾,其中包括八段锦——为了促进气的循环,直到今天,人们还在练习它。

八仙中的最后一位是曹国舅。他常常手持一对阴阳板,上有皇家标志。他是宋代曹太后的弟弟,据说宋仁宗给了曹国舅这对阴阳板,以确保他得到广泛的布施和尊敬。有一天,汉钟离和吕洞宾发现曹国舅在终南山里坐禅。他们问他在修什么,曹国舅说他在修道。他们问他道在哪里,曹国舅指指天。他们问他天在哪里,曹国舅指指心。两位神仙大笑起来,恭喜曹国舅对道的理解,并邀请他加入到他们当中。

吕洞宾和汉钟离(拓自楼观台一石碑)

八仙中最老的成员是张果老,他手持一只叫“鱼鼓”的竹筒,常常倒骑一头白驴,这头驴能够日行千里,它也能够被像一张纸一样地卷起来,以后往它身上喷水,它就能活过来。尽管两部唐史中关于张果老的传记,都说他出生于8世纪,但是也有人说,张果老曾是混沌初开时的一只白蝙蝠,这样一来,他就成为八仙中资格最老的成员。

八仙中最年轻的成员是韩湘子。他是9世纪时的学者兼诗人韩愈的侄子。一般情况下,他总是以手执一管箫的形象出现在画中。他因为无心从政而遭到叔叔的批评。韩湘子写了一首诗作为答复,描述了他在终南山隐居生活的快乐——他靠露珠、彩云和研碎的珍珠粉过活。但是直到后来他显示神通,使牡丹在冬季里开花,才最终使他叔叔确信,他决意要修道,而不是当官。

吕洞宾是八仙里最受人欢迎的一位,已经成为几门艺术和手工艺行业的祖师爷——其中包括文学。为了显示阳刚之气,他常常背悬一口宝剑,手执一把拂尘。这把宝剑能使他隐身,帮助他斩断烦恼。拂尘代表权威和师父的身份。

8世纪的时候,在长安的一家酒店里,吕洞宾遇见了汉钟离。他睡着了,目睹自己过完了世间的一生,经历了成功和失败、欢乐和悲伤。(13世纪的时候,他的梦被写成了不朽的戏剧,剧名为《黄粱梦》。)(2)当他醒过来的时候,他向汉钟离请教怎样才能超越生命的短暂。汉钟离教他修道,于是吕洞宾就去隐居了。先是在终南山里,后来在中条山,最后他也成仙了。除了向这个杰出的团体的其他成员传道以外,吕洞宾还留下了几部专著,其中一部已经被译成英文,英文译名为《金花之谜》(Secret of the Golden Flower)。为了觉悟世人,他还写了一些简单的诗,其中的几十首(3)被收在《全唐诗》里:

我有松风卖,

世人买得无?

三万两黄金,

与尔一葫芦。

八仙中唯一的女性成员是何仙姑。她手持一茎荷叶,有时候是一朵灵芝。她是广东人,也是八仙中唯一的一位南方人。她拒绝嫁人,孤身一人在大山里漫游,靠采集野果和野菜来赡养她的母亲。最后,她不再去任何靠近人烟的地方,学会了以服食云母为生。这使得她身轻如燕,能够像鸟儿一样飞过山脊。有一天,她遇见了吕洞宾,从他那里得到了仙桃。

蓝采和是八仙中最俊秀的成员,有时候被画成一个女孩。他的最早的传记出现在宋朝。传记中说,他出生于此前早些时候,大概是在9世纪或10世纪。他走街串巷,四处卖花。敲打着两只大拍板,唱着关于神仙的歌儿。他只穿一只鞋子,穿的衣服永远不合季节。

最后,八仙中最丑的成员是铁拐李。铁拐李住在终南山的时候,学会了连续数日离开身体。一次他漫游回来的时候,发现自己的身体已经被弟子烧掉了——弟子以为他死了。幸运的是,他找到了一具刚死的跛脚乞丐的尸体,并用它做自己的身体。从那以后,他就拄着铁拐,蹒跚而行。

我们被警察拘留的前一天,史蒂芬和我去了昔日八仙会面的那座道观——也许现在还在会面。它还在原来的位置上,在西安东门东北大约五百米处。不过这座道观已经等到了好日子。占据了整个主院的一个工厂最近才被拆除了。很显然,政府认为这座道观有旅游潜力,于是拨了一部分资金,做了一些修葺工作。在院基的后面,我们参观了最近才修复的两座大殿,一座供奉着八仙,一座供奉着斗姥。

在一座修复了的大殿里,史蒂芬和我加入到其他游客的队伍当中:上香,许愿,抽签。签是竹子做的,上面写着数字。我抽到了“2”,于是走向附近的一个窗口。在那里,我为我的命运付了五分钱。签文是这样的:“那些隐藏着的人,终有一天会大放异彩。”

我向一群道士走去。其中的一个人原来是方丈。我告诉他我正在寻找隐士。他说我的命运决定了我注定会成功。几个月前,史蒂芬和我参访了湖北武当山上的道观。在那里,我们听说了有关六百岁的老道长住在神农架的深山里的事儿。我问这位方丈,终南山里有没有这么老的师父。他说,他从采草药的人那里,听说过类似的传闻。但是他自己所遇到过的人,从来没有超过一百五十岁的。他问我史蒂芬多大了。

我们在中国所遇到的每一个人都想知道史蒂芬多大了。他们一瞥见他的胡子,就确信他一定很老了。我笑了,说史蒂芬五百岁了,他来中国就是为了找比他更老的人的。这句话在道观里掀起了一个冲击波,眨眼之间,这里所有的道士都聚拢过来了。我试图挽回损失,告诉他们,我只是在开玩笑,史蒂芬是一个不到五十岁的胡子。这句话使得众人像泄了气的皮球。所以,你们可不要跟道士开关于年龄的玩笑。

一个星期后,我们又回到八仙宫。西安外事局让我们在风里转了三天之后,终于认为,我们太蠢了,当不了间谍,并把护照还给了我们。但警告我们说,从事未经允许的采访可以是驱逐出境的理由。他们对此很关心,即我们旅行的目的是在跟他们控制不到的人交谈,尽管这些人只是一些无害的隐士。

当我们重新踏进八仙宫的时候,我垂头看着自己的肩膀。看起来似乎没有一个人对我们获准回来有足够的戒心。一般情况下,不管史蒂芬和我走到哪里,我们都会吸引一大群人;可是这一次,当我们从院子中间穿过去的时候,就好像我们已经变成了隐身人。一位中间人已经为我安排好了一次采访,采访这座道观里的一位常住道士。我们到了东厢杨道长的房间,根本没有人注意我们。我敲敲门,一个声音说“进来”。我们进去了,我关上门,以确保我们不会受到干扰。

本来杨道长一直在坐禅,可是放下腿他也并不觉得烦恼。在他所坐的床的那一头,有一顶蚊帐。靠近另一头是他弟子的床——他那一天不在。仅有的家当是两只装衣服和杂物的大木箱,两张木桌,还有两把折叠椅。我在其中的一把椅子上坐下来,问杨道长他多大了。他说他才七十二岁,还一点儿都不老。他说他出家将近五十年了。我向他请教关于修道的事情。

杨:修道就像当胎儿。当我们在母亲体内的时候,我们看不见任何东西,也听不见任何声音。我们所知道的一切,只是我们自己的感觉,我们不知道自己在母亲的体内,也不知道她是谁。当我们能够看和听的时候,我们就已经出生了。修道也是如此。当我们最终明白道的时候,我们的修行已经结束了。但是首先我们必须花很长时间修行。不过我们所修的并不是这个肉体。老子所谈的不是这个身体。我们的肉体不是我们的真身。我们的真身在假身里面,就像胎儿在母亲体内一样。我们的母亲就是我们的假身。除非我们把假身弃置一旁,否则真身就不会出来。

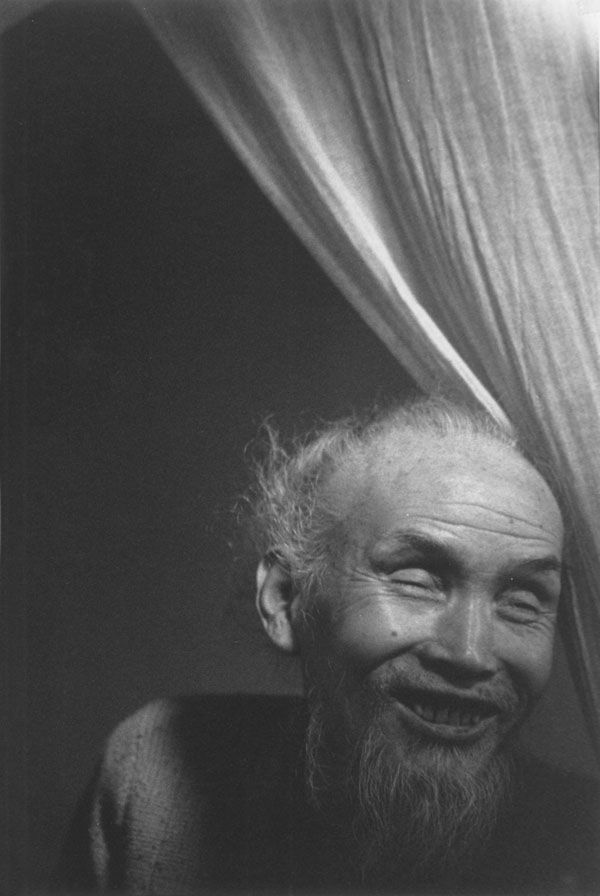

双目失明的杨道长

问:修道的人看起来与众不同吗?

杨:也是也不是。几年前,我在楼观台遇见一位老道长。他也姓杨,每天只吃一顿饭,这一点与众不同。那时候,楼观台住着一百多位道士,他是唯一一位每天只吃一顿饭的。除了早餐固定以外,他没有时间表。什么时候想睡觉就睡觉。不睡觉的时候,他就劳动。他比其他的人精力更旺盛,但是除此以外,他看起来也没有什么特殊的。几年后,楼观台发生了一些变化,人们在争夺领导权,他被大众推举接任了方丈。大约一年以后,我又见到了他,当时他是来八仙宫开会的。他完全变了。他的眼睛看起来不一样了。他的声音听起来不一样了。突然之间,他的举止就像一个已经得了道的人。但是以前他从来没有显示过自己的这一面,因为那时候他的责任不一样。

问:您为什么决定致力于修道?

杨:我出家的原因是想学习。当我长大的时候,我没有机会上学。我家太穷了。可是农活儿不忙的时候,我的堂兄们就可以去上学。但是我父亲说上学对他们没有任何好处。不过我还是想学点什么。当我快二十岁的时候,我哥哥答应让我上学。我学了三四年,但是没学到多少东西,只够看故事的。直到我出家当了道士,我才真正学会阅读。从那时起,学习给我带来了很多麻烦。它并不像我想象得那么容易。它就像风过耳。于是我决定最好把精力集中在修行上,而不是学习上。不过这么多年来,只要有时间,我就读书。

解放后,不准我们再读老书了。但是我还是想办法搞到了不少道教的书,我把重要的都藏起来了。然后“文革”来了,他们开始烧书抓人。那个时候,我很清楚书里写的是什么。所以当红卫兵来了的时候,要求我们把自己的书都上交,我就拿出了一整箱子书,包括我自己写的东西。我让他们把他们想要的书拿走,把剩下的给我留下来。他们把所有的书都搬进了厨房,烧掉了。

问:多可惜啊。当时您难过吗?

杨:不怎么难过。这只不过是一种变化而已。此外,“文革”后,我又收集到了一大箱子书,几乎每天都可以阅读一会儿。之后大约七年前,我失明了,跟我所有的书再见了。

问:您的眼睛怎么啦?

杨:道教修行有时候挺危险的。我做错了一件事,它们就像蜡烛一样,熄灭了。

问:您最喜欢哪些道教经典?

杨:当然是《道德经》。解放后,人们对《道德经》批判得不少。但是现在不一样了。现在他们也同意,《道德经》是道藏中最深奥的书。大部分道教书籍,你一看就能分辨出它们是深还是浅。但是《道德经》不行。《道德经》是只给有大智慧的人看的。它不是给普通人看的。它是第一部道教经典。之后出现了《黄帝阴符经》。在解释道教哲学和修行的本质方面,《黄帝阴符经》甚至比《道德经》还简明扼要。

但是所有道教经典中最重要、最珍贵的则是玉皇大帝的《心印经》,它也是《皇经》最核心的部分。我们上早晚课的时候都用它。它是玉皇大帝传出来的教义。它讲的不是外面的事情。它解释说,我们都是小宇宙,我们的体内都有太阳、月亮、星星和宇宙。它讲我们怎样用气来滋养和保护我们的肉体,以及怎样聚气来修出一个长生不死之体。如果我们的气只来源于外部,我们很容易就精疲力尽了。它教我们怎样去修炼内气。修道不容易。有些人一辈子都在修道,却没有成功。关键是要聚气。一旦你能把气聚到一起,你的智慧自然而然就会生起,容易得就像生火、下雨一样。

问:在学习道教方面,您觉得书有用吗?

杨:书就像食物。它们能填饱我们的肚子,却不能填饱我们的心。如果我们不明白什么东西,我们可以买一本书,对它进行了解。从书中我们可以学到很多东西。但是读完以后,我们会发现,书中所讲的与现实是不同的。

现在有很多讲爱情的书。一些道士读了这些书,就决定还俗、结婚生子。但是爱情是变化的,它会变得毫无意义。书能蒙蔽人。修行要花时间。花了很多年修道,然后还俗了,只等着失望,这是一个耻辱。再重新修行可就难了。

如果你想修道,你就必须做好受苦的准备。除非你生来条件很优越,否则你就要受苦。但是从苦中会得到乐。这就像钱。钱来得容易,去得就容易。如果你不得不为钱而劳作,钱就意味着更多的东西。你不会浪费它。修道也是如此。如果你生在一个优裕的家庭,受到良好的教育,就容易多了。如果你没有,你就必须有更大的毅力。但是悟道要花很长的时间,成功需要很大的决心和毅力。修道的人很多,多如牛毛,但是成功需要时间。真修道的人是非常少的。成功的人更是少之又少。

问:在修行方面,您觉得佛教和道教之间有什么区别?

杨:佛教徒和道教徒走的是同一条路。他们只是做着不同的梦而已。从本质上来讲,佛教和道教是一样的。佛经和道藏讲的是相同的事情。只不过道教强调命,而佛教则强调性。但是真正修行的人是性命双修的。在实修方面,佛教在某种程度上比道教要好一些。虽然道教徒们谈修心,但是在控制自己的情绪方面,他们常常会有一段困难时期。在压制骄傲的感觉方面,这一时期对他们而言,更加困难。但是不管修佛还是修道,要成功都是很困难的。

问:在最近的几十年里,道教变化了吗?

杨:道永远不变。我们的吃穿变化了,但是道没有变。科学和社会进步了,但是那又怎么样呢?现在我们吃得比以前好。但是道教还是原来的旧老子。

问:您能通过教人修道来养活自己吗?

杨(哈哈大笑):这就像做豆腐。如果一个豆腐师父决定把花了他很多年时间才学到的东西教给一个弟子,他怎么能算清带一个弟子要花多少钱呢?传道是不计价钱的。

也许确实是不计价钱的,但是时间到了,我们该走了:是向杨道长和终南山里的隐士们道别的时候了,也是为此向中国道别的时候了。

在西安的最后一天,我去给儿子买些邮票。邮票专卖店在柏树林路的路尾,离西安南门不远。我略过了清朝的邮票和“文革”的邮票,买了一串邮票,上面是花卉和古代著名的美女。然后我回到柏树林路上。我还没有走出一百米,就在此时,我注意到右首有一个手写的小标志:卧龙寺。我读过关于卧龙寺的资料。清朝末年,虚云老和尚搬到嘉五台以前,曾经在这里住过。我听说它已经被红卫兵砸烂了,可是这儿却有一个标志,表明它还在。我循着这个标志,走进一条小巷。走了大约五十米,来到一个锈迹斑斑的大铁门前。里面就是卧龙寺。

唐朝的时候,它被称做观音寺。宋朝的时候,它的名字变成了卧龙寺——那是为了纪念这座寺庙的一位方丈维果禅师的,他总是躺着修禅。

大铁门吱吱嘎嘎地响起来。前院是荒芜的。又一座工厂最近被拆除了。寺院建筑破烂不堪,维修状况如此之差,我几乎要打退堂鼓了。经过内院,我走进大殿。上香致敬之后,我注意到一尊小石佛。服务员告诉我说,它是5世纪末雕刻的。他还指出了一幅唐代的观音像。这样一座破破烂烂的寺庙,却藏着这样令人难以置信的宝贝。

就在我要离开的时候,几个和尚出现在门口。他们问我在干什么,我告诉他们我在参访隐士。他们哈哈大笑起来。其中一个人说:“那你就来对地方了。我们都是这里的隐士。”我也情不自禁地哈哈大笑起来。这位和尚名叫如成。很显然他是方丈,虽然他不承认——他说他太笨了,当不了方丈。然后他解释说,卧龙寺不想要一个官方的方丈。他说:“如果我们选一个方丈,他就必须得到政府的同意。我们更愿意没有人管。这就是我们不修寺庙的原因。政府已经给了我们钱,让我们重修这些建筑。但这是一座禅寺。我们不需要花哨的建筑。花哨的建筑只会吸引游客。”

他告诉我,大约有五十位和尚住在这座寺庙里。他说,其中的两位已经八十多岁了。他们的名字是慧净、慧通。他说,他们每天早上三点起床,然后直到午夜之前才休息。他们醒着的大部分时间,都花在禅垫上了。我问如成他们的师父是谁,但是我本来应该知道答案的。他说:“虚云。”

我们交谈了半个小时,谈卧龙寺,谈终南山。他说,卧龙寺每年有四次长达七十天的禅七。然后他开始列举他所认识的所有山中隐士的名字。那些人我都认识。我笑了,告诉他,我还是第一次遇见城市隐士。他哈哈大笑起来,我也哈哈大笑起来。此时我想起了中国人所说的那句话:“小隐隐于野,大隐隐于市。”再没有什么可说的了,我鞠躬为礼,告辞了。

————————————————————