在民主国家,结社的学问是一门主要学问。其余一切学问的进展,都取于这门学问的进展。在规制人类社会的一切法则中,有一条法则似乎是最正确和最明晰的。这便是:要是人类打算文明下去或走向文明,那就要使结社的艺术随着身份平等的扩大而正比地发展和完善。01

——托克维尔(1805-1859),法国思想家,1835年

数据的质量问题和隐私安全都曾在美国引起过巨大的风波和争议。

花开两朵,各表一枝。本章先说质量,下章再谈隐私。

上一章说到,1995年,为了进一步规范联邦政府的数据收集管理工作,美国国会修订了1980年通过的《纸面工作精减法》。在这次修订当中,国会要求联邦政府的行政管理预算局(OMB)制定新的政策、拿出具体措施,确保所发布数据的可靠性,即数据要有质量。

但接下来的5年,白宫对此却没有任何的作为和动静,国会最后以失望告终。

在这个问题上,联邦政府为什么迟迟“不给力”呢?

产业界“俘虏”政府:数据背后的政经战争

对美国人民来说,最重要的活动就是经济活动。02

——卡尔文·柯立芝(1872-1933),第30任美国总统

其实,早在几十年以前,政府所发布数据的质量问题就备受瞩目、广受争议。这是因为,这些数据,往往都关系到行业管制标准的设定。

例如,单位牛奶制品中的蛋白质含量、菌落总数应该是多少?饮用水里能混杂多少含量的微量元素?新鲜蔬菜能带有多少指标的杀虫剂残留?工厂排放的废气、汽车的尾气以及车间的通风条件都要符合相应的标准。

这些标准,都是数据。随着社会的发展、科学的进步,这些标准越来越多、越来越细,每一个都和国民生活和经济发展息息相关。

作为行业管制标准的数据,其大小多少,堪称一个产业的支点,至关重要。每一项新标准的发布、老标准的调整,即使只有零点零几的变化,都可能影响一个行业的竞争、改变一个产业的布局。对于企业来说,这些标准紧一点就可能无利可图,松一点则意味着更大的利润空间。政府的管制,没有最好,就算有,晚一天宣布,企业也可能多赚个十万八千。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。既然寸“数”寸金,就有人为此大动脑筋。

在华盛顿的国会山上、在宾夕法尼亚西北大道上,每天都穿梭着无数的说客。他们的任务,就是代表公司、企业和财团游说立法者和执法者,力争把大数变小、小数变无。英语的“说客”一词“lobbyist”,就是指受企业之托、在议会大厅的走道里伺机游说国会议员、焦急等待投票结果的人。

和其他性质的游说活动相比,这种围绕管制标准展开的游说,可谓牵一发而动全身,既敏感又激烈。长期以来,这种游说被美国社会称为政府和企业之间“永不停歇的管制战争”(Ceaseless Regulation War),也是新闻界高度关注的焦点。

这种“战争”,随着政府机构的膨胀、行政权力的扩大,近几十年来进入了“白热化”的阶段。1970年代,美国先后成立了环境保护局(EPA)、职业安全与健康管理局(OSHA)等一批管制型的政府机构,这些机构颁布了大量的行业管制法规。根据联邦日志登记办公室(OFR)的统计,1970年,美国的《联邦管制法规全书》(Code of Federal Regulations)总共才54834页,1998年上升到134723页;2009年,又攀升到163333页。这期间,平均每年都要通过近3000项新的管制规定,以2009年为例,该年度通过的管制规定达3503项之多。

虽然联邦政府声称行业管制标准的制定,是以“健全的科学”(Sound Science)为基础的,所引用的数据和研究结果也来源于权威的学术机构和期刊杂志,但产业界对层出不穷的管制规定还是怨声载道。

《联邦管制法规全书》的厚度变化

半个多世纪以来,《联邦管制法规全书》的厚度成倍增长,这既表明了美国政府的管制职能不断加强、一步一步走向了大政府时代,也见证了一场又一场的管制战争。

产业界认为,科学发展无极限,再健全的方法也有瑕疵,再权威的机构也会犯错,政府其实无法确保它们所发布的数据和标准就是建立在“健全的科学”之上的。过多过严的产业管制将提高商品成本、降低工人工资、阻碍技术创新,最终影响经济的发展。更重要的是,政府作为管制者,其管制活动本身也需要被管制,否则就会有滥定标准、滥用数据的可能和危险。

产业界因此要求:为了保证政府的管制权不会被滥用,企业必须能够对行业管制标准背后的数据质量进行质疑和挑战。

正是在1970年代,诺贝尔经济学奖得主乔治·斯蒂格勒(George Joseph Stigler)出版了《管制的经济理论》一书,提出了著名的“政府俘虏理论”(Regulatory Capture Theory)。在考察了联邦政府层面、州政府层面很多个案例之后,斯蒂格勒断言,尽管政府总是号称他们在代表公共利益对产业界进行管制,但现实并非如此,产业界会通过种种手段来影响政府制定标准的过程,最终俘虏政府、左右监管标准的制定。他的这个理论很好地解释了美国很多管制战争的起因、游说的过程以及最终的结果。

乔治·斯蒂格勒(1911-1991)

1982年诺贝尔经济学奖获得者。斯蒂格勒出生于移民家庭,毕业于芝加哥大学。他主张自由的市场经济制度,反对政府干预,是管制经济学和信息经济学的集大成者,也是芝加哥学派的领袖人物。(图片来源:维基)

面对产业界的抱怨,80年代初,里根政府开始有所表示。里根是著名的共和党人,他倾向于支持产业界的意见。在他执政期间,他签发了一道行政命令,要求所有的机构,如果提出新的管制措施,必须在发布之前通过OMB和他的亲自审查。03这开创了总统亲自监控行政管制过程的先河,大大地拉长了行政管制法规出台的周期、限制了政府对商业的管制。

美国共和党与民主党的主要区别

共和党从1854年建党以来,就一直强调私人企业和个人决策对于促进经济繁荣的重要性,他们长期支持自由的市场经济政策,反对政府管制。正因如此,共和党的候选人一般都会得到美国大财团的支持。

民主党成立于1791年,与共和党相比,民主党更贴近农民、工人和移民,更注重全民福利、劳工权利和民权立法,也因此被称为“平民政党”。民主党强调平等、支持政府加强管制,其候选人多得到工会的支持。

到了1995年,共和党执掌了参众两院,在高涨的企业抱怨和游说态势之下,国会的共和党表示,要从立法的源头上“规治”政府的管制,解决好管制标准背后的数据质量问题。

这时候白宫的掌舵人,是民主党的克林顿。他当然知道,一旦要确保自己所发布数据的质量,无异于给自己的管制权套上一个“紧箍咒”,自缚手脚。此外,数据质量的高低,很难用具体的标准来衡量、判断。于是白宫对国会的要求采取了不置可否的态度。

2000年3月,共和党众议员爱默生(Jo Ann Emerson)又发函催促OMB制定新的措施,保证数据的质量。OMB的主任则再次强调没有必要增加新的措施,回信拒绝了这个要求。

但你有张良计,我有过墙梯。

最终,国会的共和党还是把这个“紧箍咒”戴到了联邦政府的头上。

美式“旋转门”:权、名、利大串场

游说在我们体系当中有其正当的位置。我相信支持这个法案的成员都理解游说在美国政治体系中有多么的重要。在不同的时间点、在国会讨论不同问题的时候,每一个美国公民都曾经想要做一名说客。04

——比尔·克林顿,第42任美国总统

在签署《1995年游说公开法》时的演讲,1995年

上一章提到,1980年国会通过《纸面工作精减法》之时,在行政管理预算局增设了“信息和管制办公室”(OIRA)。该办公室不仅负责信息的收集工作,还统管行业标准的发布工作。

吉姆·托齐(Jim Tozzi)被任命为OIRA办公室的首任副主任。

在担任该副主任以前,托齐已经在国防部工作了近20年,是一名资深公务员。这次晋升,成了他职业生涯的转折点。因为仅仅3年之后,1983年,他就辞去了这个职务,投身华盛顿的游说业,成了一名在数据质量领域大名鼎鼎的说客。

托齐的说客之路,其实是一名华盛顿说客的标准成长模式。这种模式,在美国被称为“旋转门”(Revolving Door)。

“旋转门”,类似于中国词语里的“走马灯”,指的是一些个人在官场、企业和说客三个角色之间穿梭转换,这边刚刚迈出政府权力机关的大门,那厢就成了资本家的座上宾、大公司的代言人。从权力场到名利场,换汤不换药,转来转去的,都是同一批人。

“旋转门”现象的出现,在美国社会有深刻的背景。进入大政府时代之后,联邦政府的职能不断扩大,对企业的管制不断加强。政府部门需要大量具备专业知识、熟悉企业情况的工作人员来制定行业管制的标准;另一方面,由于政府加大了监管力度,频繁推出更为全面、细致的行业管制措施,企业也迫切需要具有政府部门经验和人脉关系的人员加盟,其中的道理,不言而喻。

这种双向的需要,催生了越来越多的“旋转门”。2005年,非政府组织“公民”(Public Citizen)曾发布一份研究报告05,指出从1998年以来有43%的国会议员在离任之后进入了游说产业,成为专职说客,这引起了美国舆论的一片哗然。

很自然,不少学者都对“旋转门”的现象持批评的态度,认为这是国家权力和金钱利益赤裸裸的结合。但问题在于,游说是符合美国宪法的活动,职业转换也是个人的自由。

立国之初,美国就确定了游说的合法地位。此后,在高等法院的若干判例当中,这种权利被不断地明确和加强。例如,最高法院在1853年马歇尔诉巴尔的摩和俄亥俄铁路公司一案的判词中陈述说:

“任何一个人的利益,如果会被一项立法所影响,那他就毫无疑问拥有权利对此进行争辩和游说。他可以亲自辩护,也可以委托专业人士代表他的利益在立法委员会进行游说和在法庭进行辩护。”06

为了减少、控制“旋转门”的现象,美国国会也先后制定了一系列的法律和规定,例如游说人员必须公开注册、政府公职人员必须在一年的冷却期(Cooling-off Period)之后才能进入游说领域。2007年,国会又把离任参议员的冷却期由一年延长到两年。07奥巴马对此也极为头痛,他上任的第一天,除了签署了3个与透明政府相关的法案之外,所签署的另外一个法案就是禁止公务员接受游说团体提供的礼品、禁止高级政府官员在离任2年内从事游说活动。

“旋转门”大行其道,当然是因为游说业利润丰厚、非常景气。

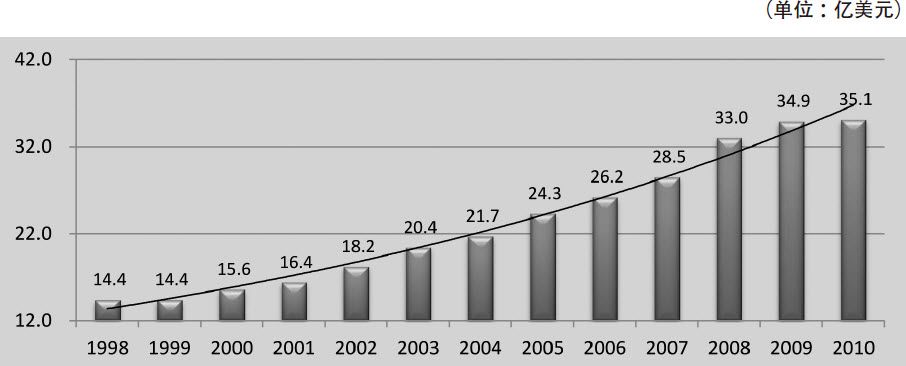

1970年以后,随着游说产业规模的不断扩大,华盛顿的西北角形成了一个“游说产业园”,称为K街(K Street)。在这个街区,遍布着游说公司、公关公司、律师事务所和民间智库。2007年以来,美国的经济一直低迷不振,但K街却依然蓬勃向上、活力四射。根据政治问责中心08的统计,2008年华盛顿游说业的规模突破30亿,上升到33亿美金,较2007年上升了13.7%。这个数据还在不断上升。2009年,即使经济持续低迷,花钱最多的前20个游说组织和公司还是增加了他们的游说开支,从2008年的4.18亿上升到5.07亿,多了20%。09

1998年至2010年美国游说业的规模和增长趋势

作为联邦政府的一名高级官员,托齐深谙华盛顿的游戏规则,熟知整个政府管制标准出台的过程及其软肋所在。不难想象,当他决定辞去公职、进军K街之后,他立刻成为炙手可热的人物,被企业界争相聘请。

托齐很快就开始为一家大企业代言,周旋于联邦政府和国会之间,管制标准背后的数据质量问题成了他的“杀手锏”。1995年共和党执掌议会之后,他更如鱼得水,成了提高政府数据质量的主要鼓吹者。2002年,他甚至为共和党的议员起草了《数据质量法》的初稿。

“掺沙子”法案:国会对付总统的独门秘器

民主,永远不是一件已经完成了的事情。民主是一个过程,需要一个国家永不停懈的努力。10

——阿奇博尔德·麦克利什(1892-1982)

美国文学家、国会图书馆馆长,3届普利策奖获得者

第一章提到,对于国会通过的提案,总统有否决权(Pocket Veto)。但根据美国宪法的规定,对于同一个提案,总统不能分项否决,也就是说,他如果赞成其中一部分、反对另一部分,就会面临一个两难选择:要么忍痛割爱,全盘拒绝;要么不管三七二十一,照单全收。

美国国会的议员常常利用这个制度缺陷,在总统表示支持的重大法案里面掺“沙子”,绑定一些令总统头疼的小条款,以逼总统就范。这种“沙子”一般是争议性较大的小问题,独立提交法案,往往难以在总统这边过关。而所谓重要的大法案,常常是总统不得不签的法案,如年度拨款法案,该法案批准联邦政府次年的预算,总统如果不签或者拖延,白宫就有关门的风险。一般情况下,每到年关,总统都会坐如针毡,担心自己的预算案通不过;一旦通过了,即使知道有几粒“沙子”掺杂其中,心下也明白,这就是代价,必须妥协“笑”纳。

这种“沙子”法案,在美国的立法程序中,还有一个更正式的名称,叫“搭便车”法案(Rider)11。这个名称也形象地概括了“沙子”法案的另一个特点:临时动议、搭“顺风车”。由于是“搭车”,国会对这种法案一般都缺乏计划,没有完整的听证过程,也不辩论,往往在临时取得大部分议员的同意之后,就塞进一个大法案里面,匆匆提交总统。

这种做法,一直被批评为美国民主制度的弊病,在历史上曾经多次遭到抨击。1980年代,里根总统在他执政时期曾经强烈要求撤销这种做法。作为受益方,国会当然坚决表示反对。

但1992年,国会的共和党却主动提出,要赋予总统分项否决一个法案中不同条款的权力、取消这种“掺沙子”的做法。

“沙子”法案就好像国会“修理”总统的“独家秘器”,作为三权分立的一极,国会的共和党为什么要主动放权呢?

这话说来也长,又要回到《信息自由法》之争的摩斯时代。

1953年,摩斯第一次提出《信息自由法》的时候,共和党正控制了国会,摩斯寸步难行。到1955年,美国通过中期选举产生了新的第84届国会,那次选举中,共和党完败,民主党成了参众两院的多数党。

没想到共和党从此一蹶不振,此后近40年,一直是众议院的少数党,无法翻身。

这几十年间,共和党也曾多次发起反击,可惜屡战屡败。

长期失去众议院的控制权,共和党的党魁们都深感颜面无存。1992年,为了夺取参众两院的控制权,共和党发起了破釜沉舟的攻势,其全国党部宣布了共和党改革计划(Republican Revolution),抛出了美国历史上著名的“美国之约”(Contract with America),承诺如果成为国会的多数党之后,将推动一系列的改革,取消“掺沙子”的做法就是其中之一。

凭借这个大刀阔斧的改革计划,共和党终于如愿以偿,取得了1994年中期选举的全胜,成了参众两院的多数党,40年来首次执掌了众议院。

1996年,他们兑现承诺,推出了《总统分项否决法案》(Line Item Veto Act of 1996),赋予总统剔出“沙子”、分项否决一个法案中不同条款的权力。

时任总统的克林顿当然求之不得,立刻签署了该项法案。

但好景不长。1997年,还是在克林顿任内,这位总统玩大了,他利用这项权力在签发1998年预算案的时候,否定了其中一项关于医院和农民的减税措施,激起了众怒。结果,纽约市表示“伤不起”12,一怒之下,该市将克林顿告上了联邦法院,理由是这种做法破坏了三权分立的格局。13

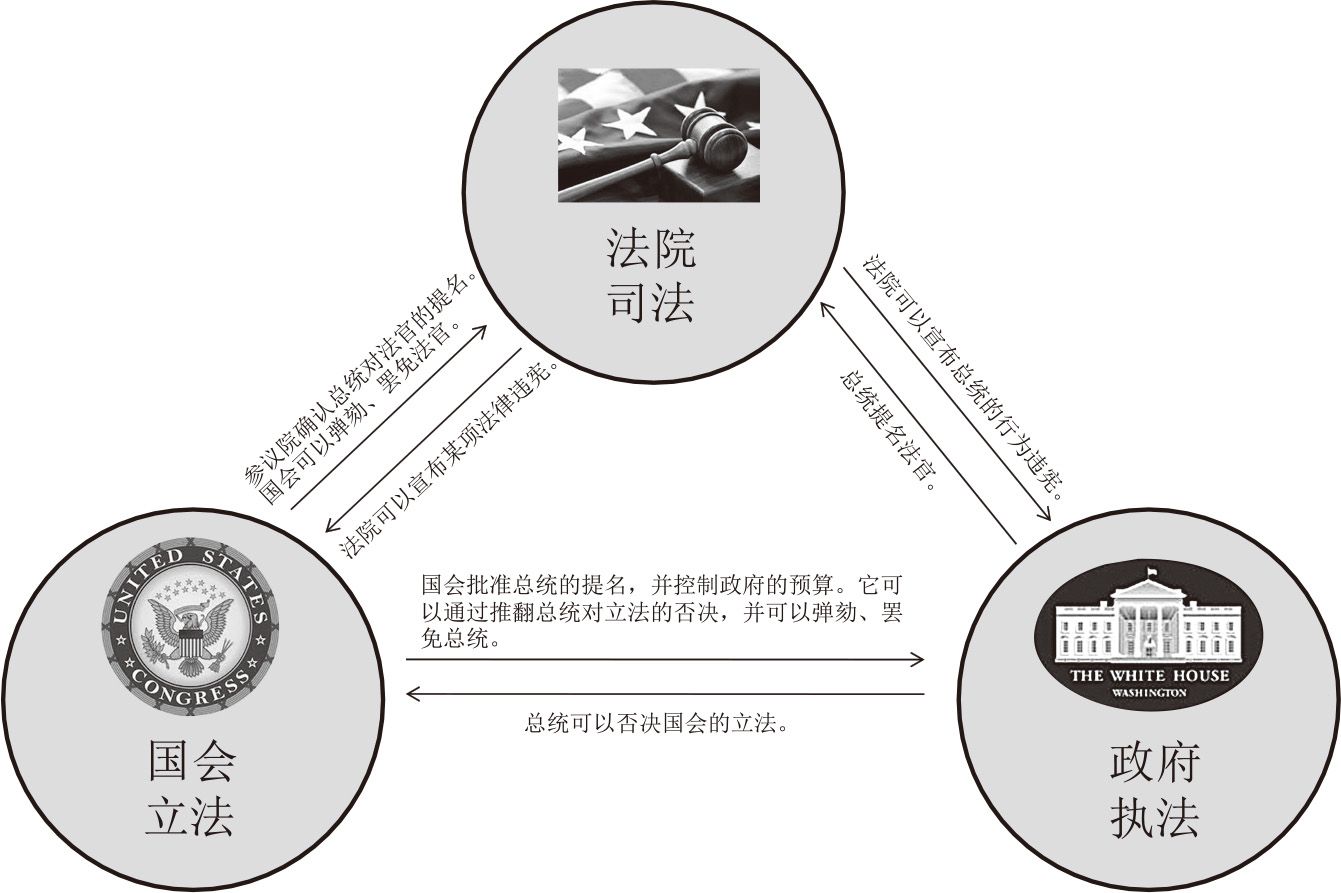

三权如何分立和制衡

克林顿虽然是总统,但一审就败诉。他当然不愿意放弃这项权力,随后一直上诉到最高法院。1998年6月25日,最高法院的9名大法官以6比3的多数裁决《总统分项否决法案》违宪,破坏了三权分立的立国之基,必须撤销。

最高法院的判决,就是国家最高、最神圣的法律,国会和政府都不得不从。于是在几年的纷争喧嚣之后,“掺沙子”的做法又静静地回到了原点。

这又引起了另外一个对于美国民主制度的批评和讨论。美国最高法院的大法官是由总统任命的,9位非选举产生的法官是不是应该有权推翻经选举产生的535位国会议员投票通过的国家法律呢?

2006年,小布什主政期间,他也觊觎“分项否决”的权力。在他的倡导下,《总统分项否决法案》经过包装和修改,卷土重来,试图规避最高法院的判决,但也没有在国会冲关成功,最后还是不了了之。

这些问题,可谓是民主制度中的死结,美国争了好几百年,并且反反复复地尝试,都没有定论。这说明,世界上没有任何一项制度是完美的。对于民主制度,英国首相丘吉尔曾经在1947年说了一句大实话:

“我们已经尝试了很多种政府组织的形式,还将在这充满了罪和灾难的世界继续尝试。没有人认为民主制度是完美的或万能的。事实上,民主制度是一种糟糕的制度。但迄今为止,这是我们对政府形式所有的尝试当中发现的最好形式。”14

《数据质量法》(Data Quality Act)正是2000年国会共和党在年度拨款法案当中掺的一粒沙子。2000年12月,在共和党众议员爱默生(Jo Ann Emerson)和参议员谢尔比(Richard Shelby)的策划之下,由托齐草拟的《数据质量法》被临时塞进了712页的年度拨款法案(Consolidated Appropriations Act, 2001),成为其第515条附加条款。

这时候的克林顿正急着用钱。在参众两院通过年度拨款法案之后,他看都没有细看,就大笔一挥,欣然签署了这个法案。

所以对OMB来说,《数据质量法》的通过,无异于“暗度陈仓、瞒天过海”,他们头痛不已,却又无可奈何。

因为是粒沙子,该法案总共才两段话、十几行。

“在2001年9月30日前,OMB的主任必须为联邦政府各个部门的数据发布工作制定细则,各部门都必须建立相应的数据审查复核机制,尽最大可能保证联邦政府所发布信息及统计数据的‘质量、客观性、实用性以及完整性’,以落实《纸面工作精减法》。”15

虽然才短短百十个字,但这个法案随后却引起了轩然大波。支持也好,反对也罢,绝大多数人都认为,该法案缺乏足够的酝酿,并不成熟。其中的关键问题,是没有说清楚:谁,对数据的质量拥有最终的解释和裁定权。

这很快得到了证实。

不久以后,这个法案就引发了多宗纠纷以及政府、法院和国会三方之间的分歧。

环保“风险门”:公共利益常常无人代表

政府将对工业界进行管制,但这种管制是为了工业界的利益设计和运行的——这是一个规律。16

——乔治·斯蒂格勒,美国经济学家,1971年

《数据质量法》颁布之后,联邦政府虽然老大不情愿,但也没有选择。2001年9月,联邦政府各个部门一一制定了部门实施细则,由OMB的信息和管制办公室(OIRA)统一监管各个部门的实施情况。

2002年11月1日,《数据质量法》正式生效。

11月25日,OIRA办公室就收到了关于“数据质量及其客观性、实用性和完整性”的第一宗申诉。

OIRA的前办公室副主任托齐(Jim Tozzi)正是这宗申诉的代理人。

站在托齐背后的,是世界除草剂的行业老大:瑞士的先正达公司(Syngenta)。

先正达公司的主打产品是一种以莠去津(atrazine)为原料的除草剂,近半个世纪以来,它占据了全世界的主要市场,仅在美国的年销售量就达到8000万磅(约36320吨)。

2002年4月,加州大学的海斯博士(Tyrone Hayes)先后在《自然》(Nature)、《国家科学院学报》(National Academy of Science)等权威杂志上发表了他对莠去津的研究结果。他认为莠去津在渗入土壤和河流之后,能使雄性青蛙内分泌失调从而转为雌性。这个研究结果,被当时的生物界誉为“突破性的发现”。因为近几十年来,科学家一直搞不清楚,为什么全世界范围内的两栖类动物都在迅速减少。海斯博士的发现有助于解释这个现象。

4月22日,国家环境保护局(EPA)在它的《环境风险评估简报》(Environmental Risk Assessment)上引用了海斯博士的实验结果,认为莠去津存在危害环境的风险。

其实,早在十年前,莠去津的安全性已经开始存在争议。由于它对地表水源的潜在污染和对某些动物的致癌作用,2003年10月,整个欧洲,包括瑞士,都先后禁用了莠去津。但美国的EPA仅仅建议使用者减少用量,并远离水源,这已经为美国的环境保护者所诟病。

对先正达公司来说,海斯的发现可以说是致命一击。不少环境专家都表示,莠去津已经无力回天,必须退出美国市场。

先正达公司当然也一直在为莠去津的安全性进行辩护。颇具戏剧性的是,海斯本人就是先正达公司雇用的科学家。先正达投入巨额资金,支持他的研究,原本希望他得出有利于产品的结果,谁知海斯却在实验中得出了相反的结论,先正达自然悔不堪言。海斯后来还披露,他的研究结果,是在突破了先正达的重重利诱和阻挠之后,才得以正式发表的。

即便如此,先正达还是不甘心放弃自己的市场、坐以待毙。在这个关头,华盛顿的游说业成了他们的救命稻草。这时候的托齐,由于成功游说国会通过《数据质量法》,已经名声在外。

他们一拍即合。

托齐的申诉书说:海斯的实验结果并不可靠,EPA贸然发布其实验结果的做法违反了《数据质量法》。根据该法规定,EPA在刊发这类信息之前,必须检测其引用的实验数据、证明它们是可靠的,并且是可以通过实验重复产生的。EPA并没有履行这个程序,数据质量因此存疑。作为政府部门,其刊发的信息将影响莠去津的正常销售,先正达公司的利益受到了损害。EPA必须对这些数据和结论进行修正。17

根据《数据质量法》,EPA随即启动了数据质量的审查复核机制。

经过了近两年冗长的调查,EPA和先正达先后召开了几十场会议。

2004年8月,EPA最终裁决,他们没办法检测和保证海斯博士的数据结果一定“客观、正确”,不能认定莠去津对雄性青蛙的雌化作用。托齐的申诉有效。但EPA同时也要求先正达公司开展更多的产品监测和研究活动。这期间,2004年7月,EPA还发生了轰动一时的“旋转门”事件,主管除草剂项目的副局长费希尔(Linda J. Fisher)辞职,加入了世界第二大化工公司:杜邦公司,成了该公司的副总裁。

先正达转危为安,莠去津继续在美国销售。

这个结果震惊了当时的环境学界。《华盛顿邮报》援引一位环境科学家的话说:这是EPA和先正达之间的一场“妥协和谈判”,而不是基于科学的管制,公共利益受得了极大的侵害。当记者问及“美国那么多的环境保护公益组织,为什么不能让他们代表公共利益参与到审查过程当中来”,EPA主管除草剂项目的主任公开回答说:“那样的话,问题将会变得更加复杂,先正达会拒绝来到会议桌前”。18

当然,科学毕竟是科学。2009年11月,海斯博士又发表了更多的研究成果证明莠去津对环境的毒害作用。时隔5年,EPA又重新启动了审查程序,开始了新一轮对莠去津的评估。截至本书成书,审查还在进行当中。

先正达的产品危害的是环境,影响到的人千千万万,但历时十多年,却还是没能扳倒。而且,这不是一宗特例。据《华盛顿邮报》的统计,在《数据质量法》生效的头20个月,OIRA办公室共接受了39宗关于数据质量的申诉,其中有32宗来自公司、行业协会和游说组织。纠纷的重点,都是和公共利益高度相关的行业标准。19

在《数据质量法》生效之时,OIRA的主任格雷厄姆(John D. Graham)曾经评论说:“无论是公司,还是消费者和环境保护的公益组织,全社会都可以来质疑政府发布的数据是否准确,各种不同的利益,都将得到保护。”但事实证明,这仅仅是冠冕堂皇的说辞;现实是,《数据质量法》仅仅成了商业组织反对管制标准的利器,公共利益的代表常常缺位。

这值得深思。

为什么在美国这样一个高度民主化的国家,在政府与企业游说的博弈当中,公共利益常常还是无人代表或者说缺乏强有力的代表呢?这也恰恰印证了斯蒂格勒指出的:“政府最终会被利益集团捕获”。

《数据质量法》的困局,其实反映了人类社会在向前发展过程中遭遇的一个困局。

这种困局,就是个人利益和公共利益之间难以兼顾的矛盾。

集体行动的逻辑:人人都想“搭便车”

从政治学的意义上来说,组织起来的少数就是政治上的多数。20

——杰斯·杰克逊,美国非裔民权活动家

上文谈到“政府俘虏理论”,斯蒂格勒指出,政府监管部门最终会被产业界俘虏,其监管标准也会被商家所左右。他的这个理论,在20世纪学术研究的历史画卷中,仅仅是重要的一笔,它从属于公共选择理论。

美国的经济学家、社会学家曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)是公共选择理论的一代宗师。1965年,他出版了《集体行动的逻辑》一书21,用经济学的方法剖析了个人与群体的矛盾,他证明了公共利益的代表缺位,是人类社会发展中的困局,每一个社会都难以避免。

集体行动指的是大家一起行动、一致行动,共同承担行动的风险、享受行动的成果。

奥尔森认为,每个人都是经济理性人,也就是说,每个人做事,都会首先考虑自己的利益得失。大家一起行动,一旦行动成功,所有的集体成员都能从中受益,包括那些没有参与行动的、偷懒的、取巧的、旁观的、冷嘲热讽的,甚至使坏的,都将从中获益,而行动的真正参与者、领导者,却可能要付出不同一般的代价。

每个人一计算,都发现自己的最佳策略是“坐等”,是“围观”。也就是说,明知现实不合理,自己也不想出力,都希望别人出头、自己搭车。这种集体都想“搭便车”的结果,就是公共利益得不到有效的照顾、大家的权益最终都受到损害。奥尔森还指出,当集体越小、利益冲突越激烈的时候,越容易联合;当集体越大、利益冲突并不明显的时候,越难联合。

奥尔森的理论很好地解释了为什么面对同一部《数据质量法》、同一个问题,公司能够迅速地组织起来,进行强有力的游说,而利益受到了侵害的大众,却无法组织起来与公司抗衡。这是因为公司是个小集体,利益集中,容易达成共识,而社会大众的利益高度分散,很难结盟。

早在2000多年前,亚里士多德就观察到:

“凡是属于最多数人的公共事务,却常常受到最少人的照顾,人们关怀着自己的所有,而忽视公共事务;对于公共的一切,他至多只留心到其中和他个人有些相关的事务。”

面对历史和现实,人类不得不承认:个体是自私的,常常把一己小利摆在公共大利的前面;个体也是有限的,往往只看到一点一线,看不到面,不知道个人与公共的关系,正如点与面的关系。皮之不存,毛将焉附?

千百年来,人的自私和有限,并没有改变。

奥尔森的理论其实也很好地解释了专制制度为什么能在一些国家长期存在。

曼瑟尔·奥尔森(1932-1998)

美国著名的经济学家、社会学家。在他最后一本著作《权力与繁荣》中,他指出:“个人权利并不是只有富裕国家才可以负担得起的奢侈品,个人权利是通过以资产和合同为基础的生产获得丰裕回报的根本保证。”22(图片来源:马里兰大学IRIS Center网站)

专制者将一个国家大部分人的一部分权利和自由都剥夺了、抹杀了,大家都憎恶专制,但在一定时间、一定程度内,却很少有人反抗。为什么?这是因为,通过反抗,即使能推翻专制制度,其结果是所有人都受益,但出头冒尖的人却可能要付出极大的代价。人的自利天性,使大部分人都选择了沉默,并把希冀的目光投向他人。

专制者当然也懂得这个道理,他们在维护专制的同时,会不遗余力地打击出头冒尖的反抗者,杀鸡儆猴,全力瓦解一切可能发生的集体行动。

但是,奥尔森还是看到了文明的力量。他认为,公共利益的代表缺位、专制社会的困境,最终是可以打破的。

奥尔森的答案是:一个集体、一个社会,要建立合适的激励机制,奖励那些为共同利益作贡献的个人,惩罚那些没有承担集体行动成本的“搭便车者”,从而营造关心公共利益的社会文化和运行机制。

更重要的是,一个社会必须有完善的利益代表机制。美国的游说制度正是典型的利益代表机制,尽管游说加大了政治和金钱相结合的风险,但一定程度的游说,能让公民大众和各种利益团体的正常利益诉求得到充分地表达,这正是民主政治的本质要求。这也是为什么200多年来,美国一直将游说纳入法治的框架之内、不予禁止的根本原因。

要建立一个完善的利益代表机制,有两个关键。

一是授权制度。每个人都有权参与公共事务,但并不是每个人都必须参与公共事务。个人的志趣爱好各不相同,对于公共事务,有人不感兴趣,有人无暇顾及,但他们可以将这份权利授予一个代表,通过代表来行使个人的公共权利。当一个代表接受了一个群体的权利让渡之后,他就可能上升到职业化的高度、提出专业化的意见,他所代表的人群也就成了一个利益相关的集体。这时候,一旦利益受到侵害,他们就很容易联合起来,进行反击。这种机制,一般称为代议制。

二是组团结社的自由。1835年,法国的思想家托克维尔在游历美国之后,出版了轰动一时的《论美国的民主》,被誉为对美国民主制度的经典诠释。他在书中写道:

托克维尔(1805-1859)

法国思想家,26岁时在美国游历,惊讶于美国民主制度的完善,随后将其见闻汇编成《论美国的民主》一书,并在书中探索了美国民主制度的根源。这本书被后世奉为世界政治学史上的经典著作之一。(图片来源:维基百科)

“美国人不论年龄多大,不论处于什么地位,不论志趣是什么,无不时时在组织社团……只要美国的居民有人提出一个打算向世人推广的思想或意见,他就会立即去寻找同道;而一旦找到了同道,他们就要组织社团。社团成立之后,他们就不再是孤立的个人,而是一个远处的人也可以知道和行动将被人们仿效的力量。这个力量能够发表意见,人们也会倾听它的意见”。23

说白了,组团结社就是组成“利益集团”,通过休戚相关的利益,大家紧密相连,放大自己的声音,声张团体的利益,形成一股力量。这股力量,使一个集体可以和其他的组织(包括政府)合作,也可以与它们抗衡。

托克维尔最后概括说:

“在民主国家,结社的学问是一门主要学问。其余一切学问的进展,都取于这门学问的进展。在规制人类社会的一切法则中,有一条法则似乎是最正确和最明晰的。这便是:要是人类打算文明下去或走向文明,那就要使结社的艺术随着身份平等的扩大而正比地发展和完善。”

也就是说,只有通过各种各样的自由结社,各种利益,包括公共利益,才能最终被充分代表。平等和结社,不仅可以帮助人类社会走向文明,也是人类社会保持、延续文明的关键。

三权之歧:什么是真正的“和谐”

国家生活的和谐,是各种对抗力量争斗的结果。坦诚表达针锋相对的观点,才会最大可能地以智慧引导政府的行为,打压则常常导致巨大的危险。24

——路易斯·布兰代斯,美国最高法院大法官,1920年

《数据质量法》不仅仅面临着公共利益代表缺位的困局。

很快,一宗新的官司,又引发了联邦政府、国会和高等法院之间更多的分歧。

2001年1月,哈佛大学医学院的一位教授在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)发表了他的一个新的发现:减少盐的食用量,可以降血压;即使没有高血压的普通人,如果将每天的食盐摄入量减少到1500毫克,也可以降低患上高血压的风险。

美国卫生研究院下属的国家心肺血研究所(NHLBI)在其网页上宣布了这个发现。

《新英格兰医学杂志》是美国医学界的顶级杂志,心肺血研究所也是国家的权威部门,这个消息发布之后,盐的销量自然应声下跌。

食盐制造行业当然不愿意看到这个结果。

2003年5月,美国盐业所(Salt Institute)和美国商会(CCUSA)两个组织联合向国家心肺血研究所提出申诉,认为“1500毫克”这个数据并不可靠,要求该所对其进行修正。

该所也启动了数据质量的复审机制。但在几个回合的交涉之后,次年2月,国家心肺血研究所拒绝了修改这个数据的要求。

美国盐业所和美国商会却没有善罢甘休,两个组织随后以《数据质量法》为依据,将国家心肺血研究所一纸告到联邦地方法院,成为《数据质量法》生效之后的首宗法律诉讼。

OMB的官员认为这宗案件开了一个很坏的先例。他们认为,要判断政府发布的数据是否准确可靠,需要大量的专业知识,法院的法官并不具备这个资质。而一些明显违规的企业,将利用漫长的诉讼期作为自己的缓兵之计,拖延有问题甚至有安全隐患的产品停留在市场上的时间。为了避免这种局面的出现,OMB极力主张,政府职能部门应该对“数据质量”有最终的话语权。

但企业界却强调,如果不能诉之于法院,政府发布的数据和行业标准就会成为不可挑战的“金科玉律”,政府的管制权就会成为一种没有监督的权力,就会有被滥用的危险。

国会不少议员也对企业的上诉表示公开的支持,他们表态说,将政府发布数据的质量问题最终置于法律的天平之下,是《数据质量法》立法的初衷和本意。

出人意料的是,2005年11月,弗吉尼亚地方法院却做出了拒绝受理的决定。原告不服,又上诉到联邦巡回法院。2006年3月,第四巡回法院认为:《数据质量法》的相关条款模糊不清,并没有将政府的数据是否“准确可靠”这个问题明确规定在司法的管辖范围之内,原告依据不足,驳回上诉。

针对这个结果,众议院政府改革委员会的主席米勒(Candice S. Miller)评论说,国会立法的本意就是要将政府关于数据质量的决定置于法院的监督之下。她表示这宗案件也许是特例,对其他案件,法院可能会有不同的态度;并表示,如果有必要,国会将考虑修改完善《数据质量法》。25

这无异于一种鼓励。

盐业案之后,又有多宗数据纠纷闹到联邦地方法院,也有个别上诉到巡回法院,但无一例外,联邦法院都始终维持了“非司法管辖”的相同观点。尽管如此,个别企业还是前仆后继,再行申诉,新的案件还在审理当中。26

政府、国会、法院,是维护美国运行的全部国家机器。但在美国,这三个权力机构常常各行其是、互相指责。这种不团结,听起来贻笑天下,实在令人怀疑它们治理社会的能力,但随着你继续阅读本书,你就会发现,这三种权力之间的争斗,其实是美国的常态。

主张阳光防腐的布兰代斯大法官曾经对这种常态进行过概括,他说:

“国家生活的和谐,是各种对抗力量争斗的结果。坦诚表达针锋相对的观点,才会最大可能地以智慧引导政府的行为,打压则常常导致巨大的危险。”

他认为,恰恰是各种不同力量之间的对抗、各种不同意见之间的争辩,才是美国社会和谐和发展的保证。

注释

01 《论美国的民主》,第640页,商务印书馆,1988,董果良译。 02 英语原文为:“The chief business of the American people is business.”—Calvin Coolidge 03 该行政命令的序列号:Presidential Executive Order 12291. 04 英语原文为:“Lobbying has its rightful place in our system. I believe every Member here and every Member who voted for this bill understands that and understands what a valuable role lobbying can play in the American system. At one time or another, just about every American citizen has wanted to be a lobbyist before the Congress on one issue or another.”—President William J. Clinton, Remarks on Signing the Lobbying Disclosure Act of 1995 and an Exchange With Reporters, Dec 19, 1995 05 《从国会到K街之旅》(The Journey from Congress to K Street)。 06 “All persons whose interests may in any way be affected by any public or private act of the legislature have an undoubted right to urge their claims and arguments, either in person or by counsel professing to act for them, before legislative committees as well as in courts of justice.”—U.S. Supreme Court,Marshall v. Baltimore & Ohio Railroad Company 07 Honest Leadership and Open Government Act of 2007 08 Center for Responsive Politics是美国一家独立的非政府组织,以收集、公开选举的数据而闻名。 09 这是美国发行量最大的报纸《今日美国》(USA TODAY)的统计结果,Lobbying industry booms in recession,USA TODAY,2/5/2010。 10 英语原文为:“Democracy is never a thing done. Democracy is always something that a nation must be doing.”—Archibald MacLeish 11 “搭便车”法案(Rider)是指一个追加在其他法案中的条文规定,这个规定和该法案在内容上并没有太大的关联。 12 “伤不起”是2011年前后的网络流行语,意为个体本身早就伤痕累累,已经经不起折腾,经不起伤害。 13 Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417(1998) 14 英语原文为:“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except forms that have been tried from time to time.”—Winston Churchill, 1947 15 为行文简洁,文中只翻译了该法的核心部分。该法的部分原文为:“The Director of the Office of Management and Budget shall, by not later than September 30, 2001, and with public and Federal agency involvement, issue guidelines under sections 3504(d)(1)and 3516 of title 44, United States Code, that provide policy and procedural guidance to Federal agencies for ensuring and maximizing the quality, objectivity, utility, and integrity of information (including statistical information) disseminated by Federal agencies in fulfillment of the purposes and provisions of chapter 35 of title 44, United States Code, commonly referred to as the Paperwork Reduction Act.” 16 英语原文为:“As a rule, regulation is acquired by the industry and is designed and operated primarily for its benefits.”—The Theory of Economic Regulation, George Stigler, 2 Bell Journal of Economics and Management Science 1,(1971)3-21 at 3 17 REQUEST FOR CORRECTION OF INFORMATION CONTAINED IN THE ATRAZINE ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, http://www.thecre.com/pdf/petition-atrazine2B.pdf, Retrieved on 6/28/2011. 18 Data Quality Law is Nemesis of Regulation, Rick Weiss, Washington Post, August 16, 2004. 19 32宗申诉案件主要集中在环境保护局(EPA)、野生动物和渔业局(FWS)、国家卫生研究所(NIH)以及消费者产品安全委员会(CPSC)。 20 英语原文为:“In politics, an organized minority is a political majority.”—Jesse Jackson 21 英语书名为:The Logic of Collective Action:Public Goods and Group Theory。 22 英语原文为:“Rather than being a luxury that only rich countries can afford, inpidual rights are essential to obtaining the bounteous harvests that property-intensive and contract-intensive production can yield.”—Power and Prosperity, Mancur Olson 23 《论美国的民主》,第635—639页,商务印书馆,1988,董果良译。 24 英语原文为:“Harmony in national life is a resultant of the struggle between contending forces. In frank expression of conflicting opinion lies the greatest promise of wisdom in governmental action; and in suppression lies ordinarily the greatest peril.”—Louis Brandeis, Dissent, Gilbert v. Minnesota, 254 U.S. 325, 338(1920). 25 Unchecked Data: A Tool for Political Corruption? Catherine Campbell Meshkin, Engage Volume 11, Issue 3, December 2010. 26 最新的案件有Americans for safe access v. shalala一案,原告于2010年11月向联邦第九巡回法庭提出重新听证的要求,目前还在审理当中。