第十章 西北望

04-16Ctrl+D 收藏本站

◎乱世策士梦

陈寅恪与李庄失之交臂,标志着中央研究院史语所由盛转衰。当年史语所的主将赵元任,早在昆明时期就弃所而去,跑到美国任教于夏威夷大学,后转耶鲁与哈佛大学任教,终加入美国国籍,从此与东方大陆绝缘,开始了新的人生。抗战结束后的1946年,时任国民政府教育部部长的朱家骅致电赵元任,请其回国出任南京中央大学校长,赵元任只回了短短五个字的电文:“干不了。谢谢!”

此时史语所在李庄的另外几员大将如梁思永已重病在身,只能躺在病榻上做一点工作,李济的主要精力放在中央博物院筹备处,李方桂早已离开李庄到成都燕京大学任教,凌纯声不久即到重庆教育部蒙藏司做了司长,只有董作宾、吴定良、芮逸夫、石璋如等几位元老还在李庄板栗坳苦苦支撑。面对渐渐冷清且有些悲凉的境况,如石璋如所说:“留下的几个人不管如何,依旧规矩工作。”1

所幸的是,随着国际形势的变化,中国的抗战已由战略防御转入战略反攻,大道小道的各种消息水陆并进向扬子江尽头这个古老的小镇传来。

1943年11月22日,蒋介石以中国国家元首和世界级政治巨头的身份(南按:原主席林森已于这年8月1日去世,蒋氏从这时起才算名正言顺的国家元首),出席了开罗中、美、英三国首脑会议,蒋介石本人与中国的国际地位大大提升。

就在抗战曙光照亮东方地平线并向浩瀚辽阔的天际放射之时,风云突变,即将全面崩盘的日军作战大本营,决定用尽最后一点儿力气拼死一搏,死里求生。日军大本营制订了以主力部队全线出击,进行一场贯通中国南北、联络南洋和摧毁美国空军基地的大规模战役计划,即抗战后期著名的“一号作战计划”。

长沙三次会战前,蒋介石在南岳召开军事会议

常德会战现场,国民党军队拼命抵御日军大举进攻,整个城市建筑物被摧毁大半,变成一片瓦砾

根据这一计划,在全面崩盘之前已经杀红了眼的日军,于1944年4月在中国南北一线发动攻势,先后发起豫中战役、长衡战役、桂柳战役等大规模战役。日军的死打硬拼,立即取得了相应的战果,国民党军队在各个战场虽进行了顽强抵抗,却连连败绩。仅几个月的时间,中原失守,战略中心衡阳陷落,湖湘一线的国民党军全面崩溃,导致广西失去了重要屏障。日军趁机迅速调集优势兵力,与西南战区的日军遥相呼应,南北夹击,在很短的时间内,南线军事重镇桂林、柳州、南宁以及广东、福建部分军事要塞相继失陷,中国军队损失兵力60余万。此后不久,日本中国派遣军和驻东南亚的南方军,在广西南部胜利会师,从而打通了中国内地通往越南的大陆交通运输动脉,完成了日军大本营拟定的“一号作战计划”。这一战略计划的成功,极大地鼓舞了日军的士气和野心,舆论认为:“一号作战的显赫成果,可以说是使当时陷于凄惨不利战局中的日本,微微见到一线光明。”2

就在柳州沦陷之时,骄悍的日军一部北进贵州,进攻黔南重镇独山,威胁贵阳,震动重庆,世界各方的焦点都骤然投向远东战场上的核心——中国大陆西南地区,中华民族又一次面临覆亡的危险。凶讯传出,举国皆惊,一时人心惶惶,感到又一次大难临头。国民政府召开紧急会议,商讨放弃重庆,迁都西昌或大西北的计划。

在中华民族生死存亡的紧要关头,许多有识之士以民族大义为重,强烈要求国民党从西北地区撤回胡宗南部,解除对延安和共产党部队的包围与封锁。希望双方不要干戈相向,砍头斩腰地瞎折腾,应像抗战初期一样,捐弃前嫌,精诚合作,团结一致抗击日军,否则国民党将全面崩盘,死无葬身之地。在各色人物的奔走呼号下,1944年9月15日,国民参政会第三届十四次大会主席团正式提议:“请大会决议组织延安视察团,赴延安视察,并于返渝后,向政府提出关于加强全国统一团结之建议;兹推荐冷参政员遹,胡参政员霖,王参政员云五,傅参政员斯年,陶参政员孟和,为该视察团团员。”3尽管大会代表对此“咸报以热烈掌声”,但被提名的几人似乎对此没什么兴趣,陶孟和在开完会后便躲到李庄社会学所不再露面,只有傅斯年在进退中犹豫不决,似乎有某种期待,并把此计划写信告诉了远在成都的陈寅恪。陈氏于10月3日回函傅斯年:

孟真兄左右:

奉九月廿七日手书,知将有西北之行。此函达渝,未识已启程否。此行虽无陆贾之功,亦无郦生之能,可视为多九公、林之洋海外之游耳。闻彼处有新刊中国史数种,希为弟致之,或竟向林、范诸人索取可乎?“求之与抑与之与”。纵有误读,亦有邢子才误书思之,亦是一适之妙也。匆此奉复,顺颂

行祺

弟寅恪顿首十月三日

守和已寄款来,感荷感荷。然不久即告罄,何以支此许久之时日耶。4

信中的林、范,指林伯渠与范文澜,傅斯年到达延安后曾与二人见面交谈。而视察团的西北之行也确如陈寅恪所言,既无“陆贾之功”,也没有显示出“郦生之能”,可谓无功而返。不过,1944年这个纷乱的秋天,视察团并未成行,傅斯年一行真正抵达延安,已是第二年的事了。

1945年5月,随着盟军打垮并占领了德国,取得了欧洲战场上的决定性胜利,国际形势急转直下,日本面临着全面崩溃的结局。与此同时,在老大中华这块地盘上,关于联合政府的国共之争,也到了不是鱼死就是网破,或者鱼网俱沉,总之是要彻底摊牌的最后关头了。

在国共两党各不相让且剑拔弩张的历史转折关头,第三党——即在抗战后期组建的中国民主同盟登场了。此同盟成员大多是散落于社会各界的儒生、策士,首领如章伯钧、罗隆基、黄炎培、左舜生等,皆为一时较有名头的知识分子与不肯安于现状的谋僚策士。在这一充满机遇的大动荡、大变革、大整合的历史性时刻,此辈儒生策士产生了一种幻觉,认为战国争雄的苏秦、张仪时代再度来临,凭辩士们的三寸不烂之舌,施展揣摩、捭阖、钩钳、合纵、连横、转丸等“阴道阳取”的游说权变之术,即可令各方诸侯俯首听命,实现国家和平。

民盟的策士们同时认为,既然天下格局如今已成三分之势,抗战胜利后应由三方共同执政。按照这一思维方式,黄炎培、章伯钧、罗隆基等人,均认为当前的机会瞬息万变,稍纵即逝,一旦失之交臂,永不可复得!于是,诸儒生的兴奋点很快集中在“怎样把握住这千载一时的机会,实现中国的民主”5,也就是要尽力促成由各党各派共同参与、掌控的联合政府这一现实行动中来。在民盟主要干将黄炎培的提议策动下,几位重要人物决定仿照战国时著名的苏秦、张仪等策士辩才,拉上几个无党派的国民参政会参政员,以“中间人”的面目施展捭阖、钩钳之术,合纵连横,为中断的国共和谈予以“转圜”。

1945年6月2日,褚辅成、黄炎培、冷遹、王云五、傅斯年、左舜生、章伯钧七位国民参政会参政员联名致电毛泽东、周恩来,提出访问延安,电报说:“团结问题之政治解决,久为国人所渴望。自商谈停顿,参政会同仁深为焦虑。月前经辅成等一度集商,一致希望继续商谈。先请王若飞先生电闻,计达左右。现同仁鉴于国际国内一般情形,惟有从速完成团结,俾抗战胜利早临,即建国新奠实基。于此敬掬公意,伫候明教!”6

当此之时,中共中央正在举行第七次全国代表大会,对此来电未予理睬。直到6月18日,毛泽东、周恩来才复电在重庆的中共负责人王若飞,让其转告七位参政员,欢迎彼到延安一叙,还说:“估计蒋得此消息后,不一定要他们来,如仍许其来,即使无具体内容,只来参观,亦应欢迎之,并争取你陪他们同来。”7

电文由国民参政会秘书长邵力子亲手交给黄炎培,黄看罢极度兴奋,立即与左舜生、傅斯年、章伯钧等人商定了三条合纵连横的计划。当黄炎培兴冲冲地准备把电文递交蒋介石批复时,却遭到了国民党方面与中共谈判代表王世杰的当头棒喝。王声称这个样子的建议“如送领袖,必大遭拂怒”。众儒生听罢,大感灰心,提出干脆散摊儿,不要再做这些无用之功云云。几人中唯黄炎培颇不甘心,道:“撞壁须撞到壁,今壁尚未见,仅凭旁人预测势将撞壁,便放手了,岂为合理?”8在他的一再坚持下,七位参政员于27日下午鼓起勇气与蒋介石相见,当面陈述了自己的想法和建议。蒋介石不动声色地认真听毕,环视众位,突然满面带笑地说道:“余无成见,国家的事,只须于国有益,都可以商谈的。”停顿片刻,又说:“中间人,公道话,原来最难讨得双方的喜欢。”当黄炎培等领命告辞时,蒋介石和颜悦色地拱手道:“辛苦!辛苦!”9蒋介石背着手在室内来回踱步,面无表情哼了一声,对侍从室二处主任陈布雷说道:“就让他们几个折腾去吧!”言毕,嘴角露出了一丝略带嘲讽的冷笑。

◎傅斯年与毛泽东窑洞相会

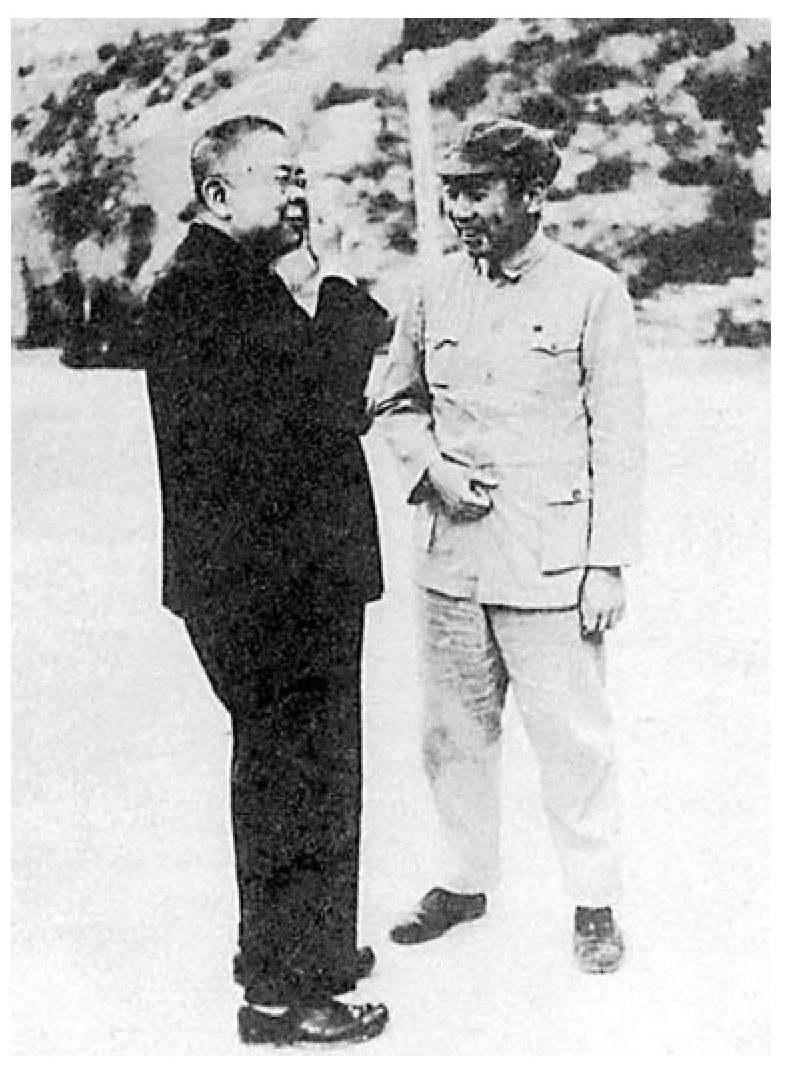

1945年7月1日,褚辅成、黄炎培、左舜生、章伯钧、傅斯年、冷遹一行六人,乘专机到达延安(南按:王云五知事不可为,以患病发高烧推托未随行),毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人亲自到机场迎接。

7月2日下午,毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来在延安杨家岭会见六位参政员,共商国共合作事宜。晚上,毛泽东专门设宴款待。餐桌上,面对毛泽东的谈笑风生,几位参政员在应承的同时,各自又有一番不同的心境。

此次重组访问团的六人中,黄、章、左、冷皆属于民主同盟或与之有密切关系的成员;褚辅成是老国民党员,素以老实的读书人著称;傅斯年属于无党派人士,学界重量级大腕。很明显,褚与傅加入这个班子,是受到黄炎培等人极力鼓动与拉拢方加入的,主要目的是给外界制造一种多党派、多团体的民主气氛和色彩。对此,罗家伦暗地里曾略带讽刺地劝说过傅斯年,让其“不要和蟋蟀一样,被人一引就鼓起翅膀来”10。意思是不要跟着黄炎培、章伯钧等一班人闹腾,天下事不是靠黄、章等几名策士就可以捭阖得了的。且苏秦、张仪用舌头定乾坤的时代早已跟着秦始皇他老爷爷一同变为粪土湮没于历史烟尘之中了。眼前正是枪杆子里面出政权的新社会,哪里还有靠几位儒生的三寸不烂之舌就轻易摆平天下的好事?如此做法无疑是在飞机里做梦——空想。但此时尚心存侥幸与幻想的傅斯年已听不进朋友之劝,竟跟着黄炎培等人匆匆上了飞机,开始了他的梦想之旅。

六参政员访延安时毛泽东所发之请柬

傅斯年的参政员证。1937年七七事变起,南京政府成立了国防参议会,傅斯年应邀参与。次年7月起,开始担任国民参政会参政员,直到抗战胜利止。(台湾“中研院”副院长王汎森提供)

就当时的情形论,在六位参政员中,当属左舜生与傅斯年心境最为复杂。

舜生者,湖南长沙人也,与毛泽东同庚。早年与毛同系少年中国学会会员,20世纪20年代赴法国留学。后来提倡国家主义,反对共产主义。1925年,左舜生成为中国青年党首领之一。1930年与陈启天在上海创办《铲共》半月刊,以铲除消灭共产党为宗旨。1941年中国民主政团同盟成立时,他出任中央常务委员和总书记,积极倡导反共。此次来到延安,仍不忘鼓吹他的那一套反共灭共的歪理邪说。7月3日上午,左与毛泽东单独交谈时,颇不识趣地说道:“我认为,一个国家的政党可以有多个,军队却不能个个政党都有。否则,就要发生内乱,国家就不太平。”

六位参政员飞抵延安时,中共领导人前往迎接。右起:毛泽东、黄炎培、褚辅成、章伯钧、冷遹、傅斯年、左舜生、朱德、周恩来、王若飞

毛泽东听罢没有作声。左舜生见对方没有接话,以为被自己击中要害,遂开始施展苏秦、张仪的捭阖之术,继续鼓噪道:“我们青年党就主张走议会道路,不办武装,成为国家真正的参政党,对国民政府没有任何威胁。”

话音刚落,毛泽东忍不住问道:“你的意思是要我们也向你们青年党学习?”

舜生答:“谈不上学习,我觉得我们青年党的这种做法是对的。”

六参政员访延安时中共宴请照片,左一为毛泽东,毛的旁边、侧背对镜头者为傅斯年

“怎么对呢?”毛泽东颇不以为然地问道。

“和平议政,对政府没有威胁,也有利于各党派的团结嘛!”

毛泽东听出左舜生的弦外之音,他冷静地说道:“我也主张一个国家只有一支军队,但要看军队掌握在谁的手里,为谁服务。要知道,一个没有武装的政党是没有力量的,被蒋介石视为土匪乱党的人,若没有一点儿自己的武力,根本无法生存,更不用说有发言权和改造社会了。老庚呀(南按:湖南人对同年出生者的俗称),你这个青年党的‘军事爷’,怎么连这个道理也不懂呀!”11

时年五十二岁的左舜生碰了个软钉子,仍不知趣,突然又用钩钳实为勾缠之术,提出一个令毛泽东颇为尴尬的问题。左氏要与他一直崇拜的梦中情人、毛泽东新任夫人、原上海著名影星蓝苹见上一面。毛当即沉下脸来,以“我不认识蓝苹”,后又改为“她生病了”为由予以拒绝,自此再也不肯理睬这位无聊、蹩脚加浅薄的策士之徒了。后有人引用明代宋濂评鬼谷子的话论左氏曰:“舜生所言之捭阖、钩钳、揣摩之术,皆小夫蛇鼠之智。用之于家,则亡家;用之于国,则偾国;用之于天下,则失天下。”然也。

对于左舜生的为人处世与不识好歹的轻妄之举,不但毛泽东反感,即便是同来的傅斯年亦颇为轻视。早在1937年10月11日,傅致刚到美国不久的胡适的信中,在提及国内情形时曾说:“所谓参议会又添了些无聊分子,徐谦、罗钧任、甘介侯、左舜生等。罗毫无见识,殊大失望。此人乃官僚、酒徒之混合,因其为酒徒,故有时似勇,绝不该称之曰‘忠节’也。此一鸟会常有荒谬绝伦、匪伊(夷)所思之提案,亦常为我骂散,大有我是此会之‘清心丸’之感!可叹可叹。有好些人运动为此参议官,或成(如左)或不成(如罗隆基),若再这样下去,我也只好走了。”12

今次延安之行,左舜生还是按重庆的老套路数,懵懵懂懂地提出如此“荒谬绝伦,匪夷所思”的问题,惹得同乡毛泽东深恶痛绝。

相对左氏施展的捭阖、钩钳等无聊之术,傅斯年不愧是胡适所说的“人间一个最稀有的天才”13和学界大鳄。同为毛泽东的旧识,却没有像左氏一样稀里糊涂地让人家放下手中的枪杆子,或专盯着人家的花姑娘纠缠不休。傅氏深知相互之间的关系与各自的地位,与往昔大为不同了,所谓此一时彼一时也。

毛泽东是1918年夏天从湖南乡村走进北大校园的,就在这期间,他和大名鼎鼎的胡适以及北大学生领袖傅斯年遭遇了。许多年后,毛在延安那口黄土凝成的简陋窑洞里,于寂静的夜晚伴着青灯向美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)回忆了这段使他刻骨铭心的经历:“我自己在北平的生活是十分困苦的。我住在一个叫三眼井的地方,和另外7个人合住一个小房间,我们全体挤在炕上,连呼吸的地方都没有。每逢我翻身都得预先警告身旁的人。”14“对于我,北平好像花费太大了;我是从朋友们借了钱来北平的,来了以后,马上就必须寻找职业。杨昌济——我从前在师范学校的伦理教员,这时是国立北京大学的教授。我请他帮助我找寻一个职业,他就把我介绍给北大的图书馆主任。这主任就是李大钊,他不久成了中国共产党的创立者,后来被张作霖枪杀了。李大钊给我找到工作,当图书馆的助理员,每月给我一笔不算少的数目——8块钱。”又说:“我的地位这样地低下,以至于人们都躲避我。我担任的工作是登记图书馆读报纸的人们的名字,可是大多数人,都不把我当人类看待。在这些来看报的人们当中,我认识了许多有名的新文化运动领袖们的名字。像傅斯年、罗家伦,和一些别的人,对于他们我是特别感兴趣的。我打算去和他们开始交谈政治和文化问题,可是他们都是忙人。他们没时间去倾听一个图书馆助理员说南方土话。”15

民国初年早春,北京市民在结冰的湖上滑冰、玩自行车。背景是钟鼓楼

这段回忆不但令毛泽东感到悲伤,亦令后来的天下读者备感心酸,或许没有人想到,一个后来推翻“三座大山”的世界级巨人,居然还有这样一段卑微的伤心史。从这段不愉快的回忆中可以看出,当年在北大一呼百应、叱咤风云、“不可一世”的傅斯年,的确是“目空天下士”的。同当时所有的人一样,傅没有想到毛日后会成为比他还要不可一世和充满霸气与豪气的伟人,当然更不会想到许多年后有延安相会这一段插曲。倘傅氏有先见之明,以他的聪明与世故,想来是会“有时间”去好好聆听一下这个图书馆助理员说几句“南方土话”的。不过当时一直处于人微言轻之尴尬地位的毛泽东,对傅斯年等人扬风扎猛的做派,也由最早的崇拜渐渐转为失望。据傅斯年的侄子傅乐成说:“毛在北大写信给朋友,说他被孟真先生和罗家伦等人欺骗了。因为他们不像他在长沙耳闻的那么优秀。”16这就是说,后来的毛泽东以他的磅礴之气与对世事的深刻洞见,已不把傅斯年、罗家伦之辈放在眼里了。因为毛在穷困潦倒中,于这座帝王之都的公园和故宫的旧址看到了新的希望,如同毛自己所说:在灰蒙蒙的天空中,我“看到了北国的早春,在坚冰还盖着北海的时候,我看到了怒放的梅花……”17——这个时候,没有人意识到,一个辉煌的大梦已在毛泽东心中萌生,并等待着在一个风和日丽的早春破茧而出,一飞冲天,于古老的天安门城楼上投下巨影。

而傅斯年这边,对后来跑到偏远山林河谷与黄土高原拉杆子闹革命,以毛泽东为首的中共人物,在很长一段时间同样未放在眼里。1932年9月18日,傅斯年在《独立评论》发表的《“九一八”一年了!》的政论文章中,谈到中国政治的出路问题,他认为国民党自身已腐化堕落,弄得天怒人怨,国势濒危。尽管如此,中国还没有任何其他的政治力量可取而代之。傅氏打比方说,这就好比明朝亡国的时候,南京北京的姓朱的都不高明一般。对有人提出共产党是否可取而代之的疑问,傅的回答是:“共产党自身的力量也正有限,以我前者同共产党共事的经验论,不能不觉得他们也是感情的发泄,而并无建国之能力,所做的工作很多还是洋八股。”18

令傅斯年深感汗颜的是,仅仅十几年的时间,已是斗转星移、物是人非了。倏忽间,二人穿过历史的隧道,竟跑到陕北的窑洞里再叙短长,纵论天下大势。只是当年那位北大图书馆助理员已作为一颗政治巨星于这块风清月高的黄土高原腾空而起,中国的命运也将由于这个人的一举一动而重新改写。相对当年气壮山河的高大身躯,傅氏今日只是作为一可有可无的策士、辩才,或媒婆一样的“中间人”出现在光芒四射的超级巨星面前,并被笼罩在毛泽东的巨大光环之下了。世事轮回,阴阳转换,三十年河东,三十年河西,二人的政治地位发生了强烈逆转,各自内心的感慨之情自是不足为外人道也。有人云,傅斯年一生“误在多读了书,沾染上知识分子的缺点、弱点,不然,他是一位雄才大略的创业人物”19。这话也许不差,但历史正是由一个个失误与成功对接而成的,世人最终没有看到傅毛二人像当年刘、项一样争天下的局面,更没看到傅斯年建国立号的功业,所看到的只是一位策士与一位政治巨人在昏黄的窑洞中席地而坐的背影。一位西方哲人说过:“如果人不是从一岁活到八十岁,而是从八十岁活到一岁,大多数人都可能成为上帝。”斯年之悲剧,或许渊源即在此不可逆转的铁律和宿命吧。

然而,傅斯年毕竟是傅斯年,尽管此时与他对坐者在政治气势上今非昔比,但他仍保持着自己的独立人格,神态举止不卑不亢又不失大体,只是说话的口气较之当年识时务一点儿罢了。

因了北大的这段因缘,毛泽东单独拿出一个晚上与傅斯年进行交谈,其中最著名的一个细节是,毛没有忘记北大时代令他百感交集的情结。当谈及傅曾在“五四”中大出风头,并为反封建与新文化运动做出过贡献,进而谈到当时在政学两界流传的傅氏本人“尝自负为‘喑呜叱咤,千人皆废’之西楚霸王”20时,傅斯年狡猾而又识趣地回应道:“我们与对左舜生的糊涂极度反感形成鲜明对比的是,毛泽东听罢如此得体又使双方皆不失面子的话,心中大为舒畅。不过是陈胜、吴广,你们才是项羽、刘邦。”21

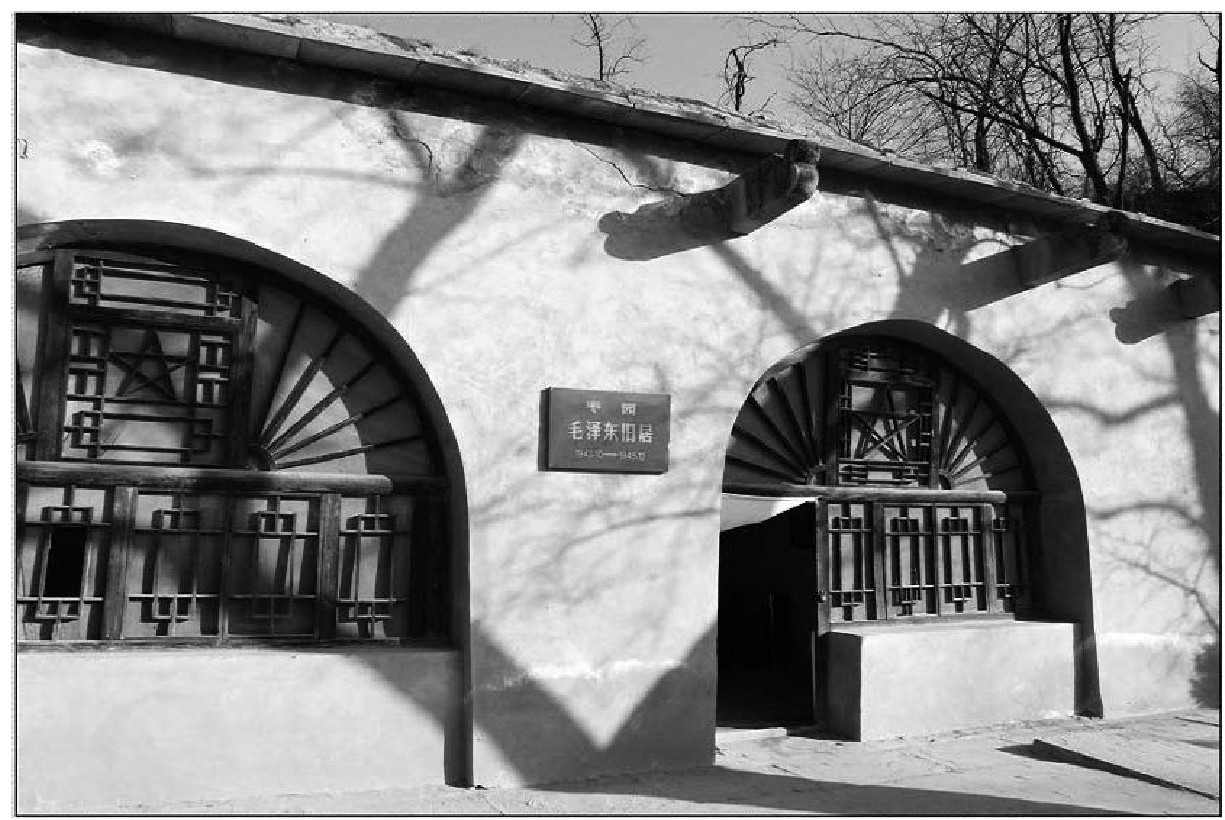

毛泽东在延安枣园居住的窑洞

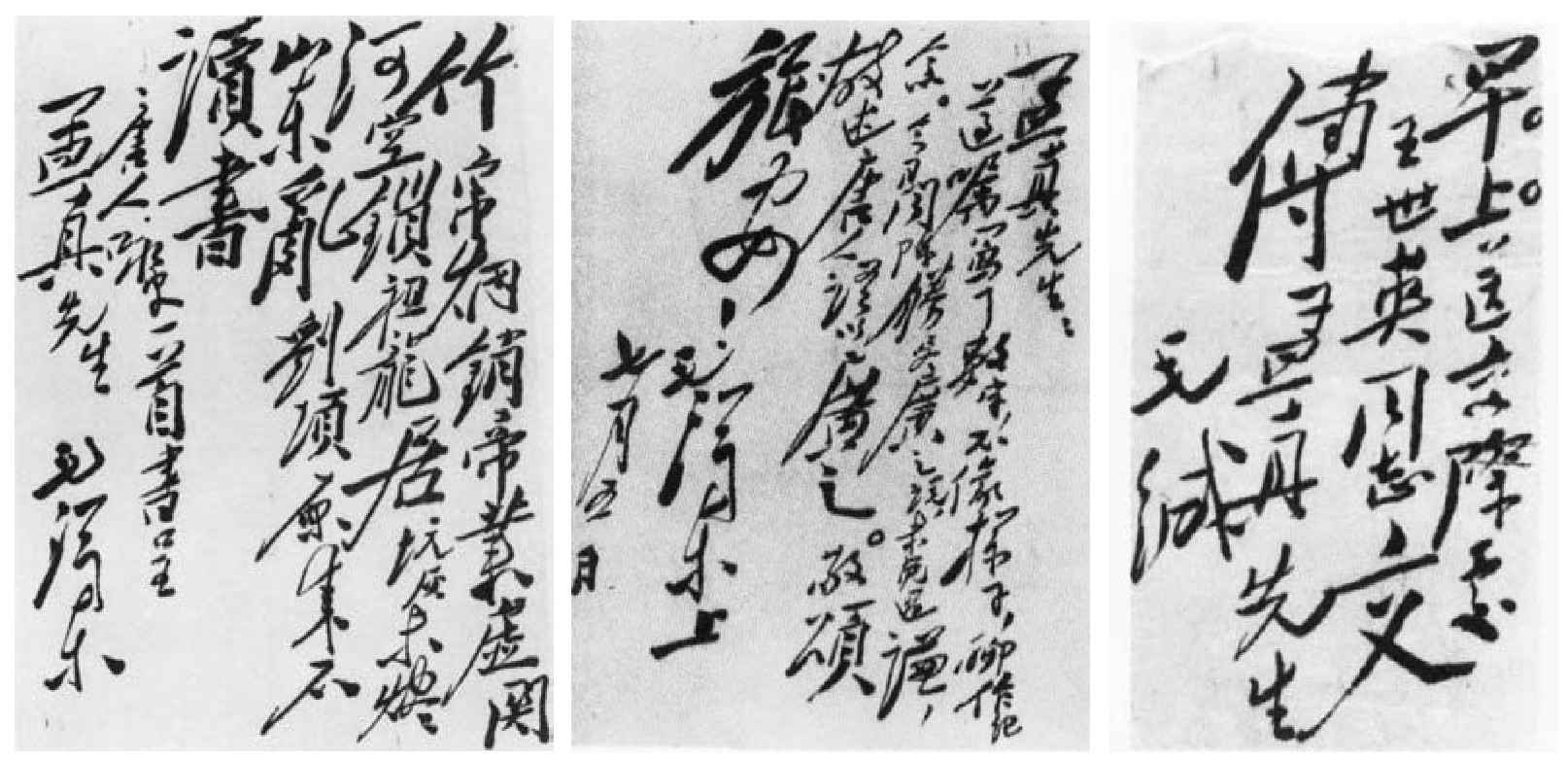

毛傅二人的延安谈话,成为研究中国近代史上这两位重要人物交往的关键内容之一。傅斯年在返回重庆之前,没有像左氏那样没出息地一味惦记着那位往昔的影星蓝苹,而是以士大夫传统、儒雅的交际方式,请毛泽东题字留念,对方慨然允之。有关这方面的真实资料,在台湾“中央研究院”历史语言研究所于1995年为纪念傅斯年百岁诞辰而出版的一部《傅斯年文物资料选辑》中有所收录。这部大书所收资料全部为影印,书中第115页收录了毛泽东给傅斯年的一封短笺和所写条幅,另有给王世英的一个便条。便笺曰:

孟真先生:

遵嘱写了数字,不像样子,聊作纪念。今日闻陈胜、吴广之说,未免过谦,故述唐人诗以广之。敬颂

旅安!

毛泽东上

七月五日

毛的条幅这样写道:

竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未烬山东乱,刘项原来不读书。

唐人咏史一首 书呈孟真先生

毛泽东

此诗为晚唐诗人章碣的《焚书坑》,章碣此人生卒年月不详,一生落拓,后流落毗陵等地。该诗以当年秦始皇帝焚书坑儒的典故引出,这中国第一位皇帝想出的治国之术是杀那些不听话的儒生,希望能一劳永逸,江山万世相传。没想到十几年后揭竿而起、敛财称兵、颠覆社稷的首要人物并不是儒生,而是一群在百姓看来不识几个扯郎爪子(方言,即汉字),如陈胜、吴广、流氓之祖兼小混混儿刘邦,外加一个文盲兼莽汉项羽等辈。这一历史镜头实在是对号称“千古一帝”的秦始皇的嘲弄。毛泽东以此诗赠傅斯年,自然是经过一番思考的,诗中“刘项原来不读书”一句,当是毛泽东自况,或含有自谦没有傅斯年读的书多,或者还有更深刻的内涵和用意,或者什么意思也没有,外人只是自作多情地瞎猜妄想而已。但这短笺和条幅至少可以说明当时的具体情况,对外界盛传的傅斯年与毛泽东所说的“我们不过是陈胜、吴广,你们才是项羽、刘邦”之语,是一个佐证。毛的另外一张便笺,由延安交际处王世英转交给傅斯年,上写有“早上送交际处王世英同志交傅孟真先生毛缄”字样。傅、毛延安相会最精彩的故事,以这几幅墨迹做了见证。

毛泽东手书傅斯年的条幅及便笺(台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆提供)

◎延安归来

结束了与毛泽东的长谈与直接交往,7月4日,傅斯年又在延安中共中央机关所在地,寻找早些时候陈寅恪所托的林伯渠与范文澜二人,顺便看望了久别的弟子刘燿(尹达)。刘氏是抗战前史语所发掘殷墟时自河南大学招收的毕业生,与石璋如、尹焕章等一同进入史语所参加殷墟发掘,算是傅斯年学生辈人物。抗战军兴,刘燿随史语所抵达长沙不久,离所径自奔赴延安,化名尹达投入了共产党阵营,先后进入陕北公学、马列学院学习,后进入老范(文澜)领导的马列学院历史研究室从事马列学说的研究,1941年到延安方面设立的中央出版局任出版科长。傅是在出版局所属的一口窑洞里见到这位尹科长的。

尽管政治立场各有不同,但就傅、尹师生而言,此时相见,确有他乡遇故知之感,一幕幕往事涌上心头。遥想战前的殷墟发掘,那是何等壮观气派,令人心旌摇荡。随着抗日战争爆发和国共对立摩擦,导师与弟子天南地北,一别数载不得相见,每忆及前尘往事,各自唏嘘不已。傅斯年看了尹达的工作环境和工作成绩,甚不满意,忘了眼前的形势和各自所处的环境与政治地位,一时感情冲动,竟有些糊涂和一厢情愿地动员尹达随自己一道回四川李庄史语所,重操旧业,接着续写尹达此前已完成大半的《山东日照两城镇史前遗址发掘报告》。这一提议,“对已经选择了革命道路的尹达来说,当然是不可能的事情”22。其结果是,尹达颇感惊慌,傅更是讨了个没趣。后来,尹达曾致信傅斯年,内有“延安一晤,至以为快。知诸师友均在努力写作,自愧为学术工作尽力甚微,思之怅怅”等语。并表示“所中所出有关考古之书,可否致送一份?盼甚。愚未完成之书,仍愿续作。今后交通方便,大局安定,望能捎致北方大学,当设法完成之”。23此事只是尹达一说而已,真正的用意是向傅斯年示好,并替傅挽回一点儿丢失在黄土高原上的面子罢了。

傅斯年与周恩来延安交谈

由于尹达的关系,傅斯年参观了延安的中央研究院、马列主义学院等学术机关,见到了马列学院的副院长兼历史研究室主任范文澜。老范是傅斯年的学长,于1917年毕业于北京大学国学门。在校期间受业于黄侃、陈汉章、刘师培等“乾嘉老辈”,或曰“乾嘉余孽”,因而他“没有感觉到《新青年》所提倡的新思潮,是一条真出路”24。范毕业后在中学、大学做了近20年的教书匠,于1939年10月辞却教职索性跑到延安并很快受到重用,开始以头号马列主义历史学家的身份撰写《中国通史简编》。据说该大作出版并经《新华日报》连载后,曾轰动一时。《简编》中的“商朝事迹”部分,老范引用了中央研究院史语所在安阳殷墟考古发掘的许多资料,同时对史语所及发掘人员的工作业绩给予了赞赏性介绍。其中在《商代的生产方式》一节中写道:

傅斯年访延安时随手笔记,所会人员名单中,吴玉章下面的“林”,应是林伯渠。另,王实味的大名也出现在此单中,令人眼睛一亮(王汎森提供)

商代生产工具,已经不是石头工具而是金属工具。殷墟发掘专家李济说:“大多数石器都非平常用的东西,有的是一种艺术的创造,有的是一种宗教的寄托,这些东西,在周朝多用玉琢,如璧琮一类的礼器,在殷墟所见仍为石制。”又殷墟中发现许多铜器,有矢镞,有勾兵,有矛,有刀与削,有斧与锛,有觚,有爵,有各种铜范。李济在论殷墟五种铜器说:“殷墟铜器,以矢镞为最多,金属原料,只有到了最便宜时,才能用作箭镞,实际上在青铜时代用作箭镞的仍是骨与燧石,这就是说用铜的时代,并不一定用铜做矢镞,矢镞是一次就消耗了的,不是铜的价值低廉,社会经济决不允许这种质料如此消耗。且矢镞的形制也完全一致,范铜技术,确已臻至纯熟境界,铸铜业正在全盛时代,没有长期的培养,决不会达到此境界的。……”25

傅斯年来延安之前,与住在李庄的李济、董作宾、梁思永等学界中人已看到了这部著作,但具体做何评价一直不为外界所知,从一贯提倡“新思潮”的“海龟”傅斯年对“乾嘉余孽”一派土学者的反对与鄙视来看,恐怕难有好的评价——尽管老范早已“古为今用”地改用马克思主义世界观来写此书了。

此次二人延安相逢,老范正在编写一部中国政治史,并打算本着马列主义实事求是、求真务实的精神,重新改写《中国通史简编》。傅得知此情,对这种治学态度表示赞赏,二人由此握手言欢,彼此增加了信任。至于傅是否从范文澜处要到了陈寅恪所请之书,不得而知,想来这点事还是不难办到的吧。令傅想不到的是,1950年后,范重新改写的《中国通史简编》,在叙述到商代历史和殷墟发掘的葬坑与出土器物时,只剩了一句“解放前有人做过发掘”的话。再后来,连“有人”二字也被老范的如椽大笔给一下勾销了,只剩了草草六个字的“地下发掘证明”26。自此,无论是傅斯年、李济,还是董作宾、梁思永的名字,都与安阳殷墟考古发掘无缘了。

访问团共在延安逗留四天,从傅斯年留下的笔记看,他顺利地见到了林伯渠与范文澜,至于是否索取到了陈寅恪所托的“新刊中国史数种”,因缺乏资料,不得而知。在六位参政员与中共领导人的相互会见中,黄炎培谈了对国际、国内局势的看法,认为国内各党各派的团结有绝对的必要,并指出国共两党都有恢复谈判的表示。黄氏还谈了所谓一人、一家、一地方,乃至一国,“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,最后是“政怠宦成”“人亡政息”等所谓“兴亡周期率”,颇得毛的好感,对方表示:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息”云云。27

在访问的后期,当参政员们提到对大局的看法,并说到“双方商谈之门,并没有关闭”时,毛泽东表示同意,接着说:“只为了门外有一块绊脚石,就是国民大会问题。”28对于这个敏感问题,重庆来的策士们不知如何回答。双方经过多次会谈,最后总算形成了一个《中共代表与褚辅成、黄炎培等六参政员延安会谈记录》文件,可视为几天来会谈的总成果。

7月5日早餐后,访问团成员匆匆赶往机场,毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人亲自到机场送行。最后握别时,毛泽东特地叮嘱六位参政员到重庆后务必向蒋委员长致谢,并称:“有诸位到延安,使我们听受到许多平时不易听到的话,增加了不少了解。并祝蒋委员长健康。”29同时,毛还托傅斯年转达自己对胡适老师的问候——尽管胡适与傅斯年一样,当年甚是不把这位图书馆助理员放在眼里。

六位参政员风尘仆仆回到重庆,除向国民参政会和蒋委员长递交了《会谈记录》外,各人根据自己的所见所闻,撰写了报章文字或发表了谈话。此次访问团的盟主黄炎培于兴奋之中点灯熬油,苦干了几天几夜,草草写成了《延安归来》一书出版发行,内中对延安的人和事极具赞赏,文中说:“在延安的几天里,随处可以见到,这是事事有组织、人人有训练的缘故。我们应该知道中共政治作风已变了。不是变向别的,而是变向平凡。”又说:“个个人得投书街头的意见箱,也个个人得上书建议于主席毛泽东。”最后的结论是,自己的延安之行“如坐春风中”。30

与黄炎培不同的是,左舜生则写了《记民主同盟政团延安之游》一文,内中念念不忘他的梦中情人——蓝苹,左氏说:“我本来向毛泽东提议,要见见他的蓝苹的,但毛说她生病,不能见客。七月五日那天,我们离开延安的时候,毛带着他们一个七八岁的女儿(南按:即李讷,时五岁)来送我们,两只美秀活泼的眼睛,看样子似乎和我在战前见过一次的蓝苹有点像,可是蓝苹本人依然没有来。‘曲终人不见,江上数峰青’,当我们的飞机起飞以后,我还是感到这是此行的一个遗憾。”31

到了这个时候,舜生还不明白,毛泽东托词对方生病不让相见,显然是不愿让其回重庆后四处宣扬他和江青的婚姻关系,也可能是中共政治局做出的硬性规定,不让在国统区名声不佳又极爱出风头的蓝苹在此种场合抛头露面,以免节外生枝。舜生只是枉费心机、自作聪明地破解了“江青”之名的典故(南按:“江青”之名典出唐朝诗人钱起于公元751年的应试诗《省试湘灵鼓瑟》名句“曲终人不见,江上数峰青”。毛正是依据这两句唐诗为蓝苹命名的)。左舜生劳神了半天,最终还是弄了个“曲终人不见”的悲凉局面。此憾未得弥补,想来左氏当是死不瞑目的吧。

与黄左二人大不同的是,傅斯年对延安之行,却有自己独特的观感与政治洞见。据罗家伦说:“他(傅)在重庆被国民参政会推举为访问延安的代表团的五(六)代表之一,他回来以后,和我谈过几次。他认为当时延安的作风纯粹是专制愚民的作风,也就是反自由、反民主的作风。他和毛泽东因为旧曾相识的关系,单独聊了一夜。上天入地的谈开了,谈到中国的小说,他发现毛泽东对于坊间各种小说,连低级兴趣的小说在内,都看得非常之熟。毛泽东从这些材料里去研究民众心理,去利用民众心理的弱点,所以至多不过宋江一流。毛泽东和他漫步到礼堂里,看见密密层层的锦旗,各处向毛献的。孟真讽刺地赞道:‘堂哉皇哉!’毛泽东有点感觉到。他痛恨同去的人没有出息。他说,章伯钧是由第三党去归宗,最无耻的是黄炎培等,把毛泽东送他们的土织毛毯,珍如拱璧,视同皇帝钦赐饰终大典的陀罗经被一样。孟真对他们说:‘你们把他看作护身符,想借此得保首领以殁吗?’”32

罗家伦这段回忆难免有政治偏见及主观成分,但所说的许多内容与史料相吻合,说明并不是空穴来风。傅罗谈话,较为透彻地反映了傅氏的内心世界和人生观。傅斯年对中共与苏联皆无好感,并公开表示反对。他在1932年发表的《中国现在要有政府》一文中,就公开宣称共产党“大体上是祖传的流寇,不过以前的流寇但由凶年失政造成,今之共产党乃由凶年失政以外,更加以国民经济之整个崩溃而已”。33除了反共,傅同样反苏,并宣称“因为民族主义与人道主义,所以反共反苏。我不能用共产党的方法反对共产党,因为若先向共产党拜了老师,用他那一套不讲事理不重人性的办法,则自身先站不住,反共之结果,只有替共产党扩张势力耳”34。在傅斯年的眼里,中共与苏共是连带的,不可分割的。按他的说法,中共紧随苏联其后,学斯大林那一套,搞的不是民主而是专制,有一套不讲事理不重人性的办法,所以一旦共产党掌权,社会秩序就将大乱,甚至人民的自由也会被剥夺,文化会变成荒漠,等等。在赴延安访问前,傅斯年曾手写一份演讲大纲,似为出席某地或某个场合的演讲之备。在手稿中,傅斯年尖锐地批评社会主义,检讨自由主义,并讨论中国民族、民权、民生方面的历史传统。其中特别提及“十九世纪自由主义之紊乱状态”,并说社会主义“目的对,方法大有问题”。35

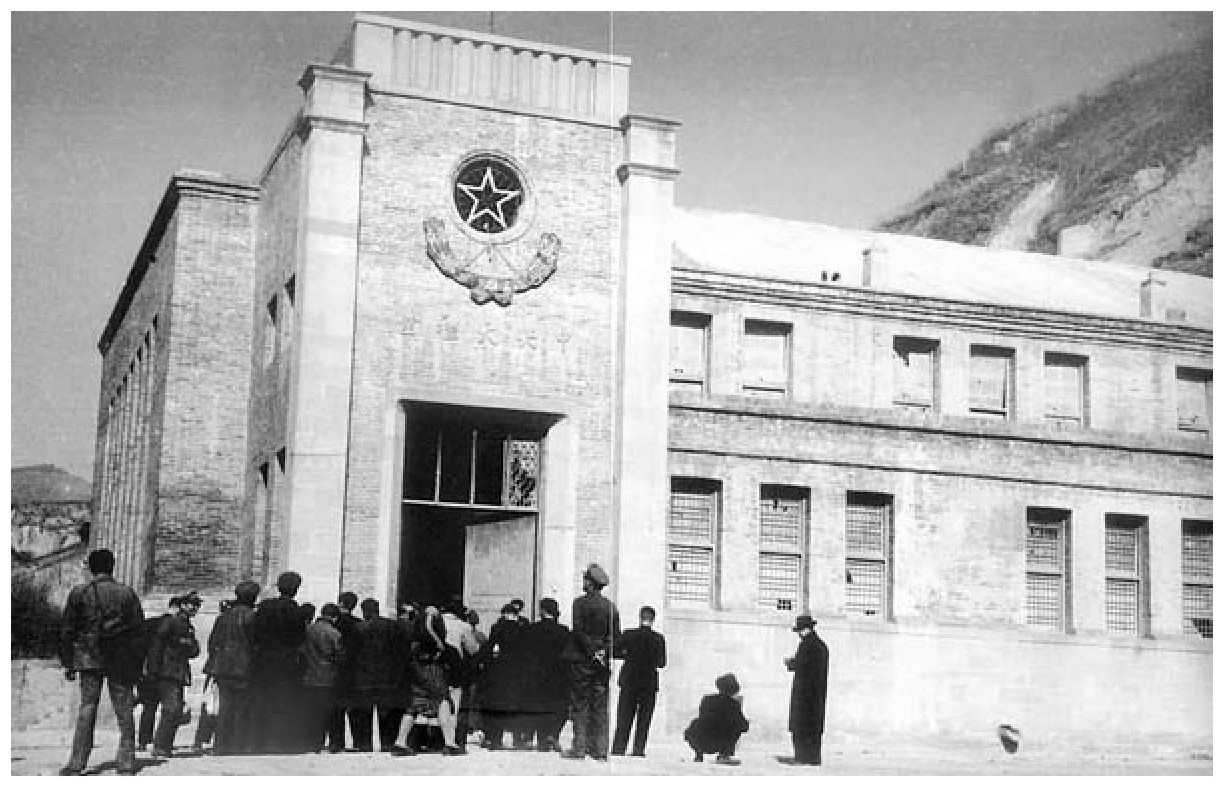

1947年4月,国民党胡宗南部占领延安后,军政人员在延安中央大礼堂前

正是因了这样的政治观念,傅斯年与毛泽东的关系,和后来的梁漱溟与毛泽东的关系极其相似。各自的性格与政治倾向不同,是傅斯年不可能对毛泽东产生崇拜的根本原因之一,也是他回到重庆后口出此言的一个不难理解的缘由。后来,当傅斯年看到很多青年人逐渐演变成为激烈的左派分子时,如芒在背,一次闲聊时他对李济说:“我要是十七八岁的青年,我也许对共产党发生兴趣。”接着又说:“但我自从与共产党接触以后,绝对不会当共产党!”36简短几言透出了他内心对左派青年的不满与对共产党决绝的态度。后来,随着形势的发展,傅斯年在对国民党官僚及其腐败体制越来越绝望和厌恶的同时,仍不忘捎上共产党。在致胡适的一封信中,傅氏明确表示:“我目下主意是,责备政府,不可忘共党暴行,责共党不可忘政府失政,此谓左右开弓,焉得尽此两极败类而坑之哉?”37这一态度直到他“归骨于田横之岛”都没有改变,真可谓是一个“带着花岗岩脑袋去见上帝”的典型人物了。