第二篇 弦论简史

04-12Ctrl+D 收藏本站

第七章 孕育革命

当我们遭遇一个不能仅仅以理解它的方式来解决的问题时,科学前进的步伐就会停下来。那是因为我们遗失了一样根本的东西,一种不同的技巧。不论我们多么勤奋,总不能找到答案,直到有人突然发现了那失去的链条。

人类第一次面对的这种事情大概是日食。经历过天空突然黑下来的一幕之后,天文学家们要做的第一件事情肯定是寻求一种方法来预言这种可怕的事件。人们在几千年前就开始了日食观测,同时还记录太阳、月亮和行星的运动。不久他们就明白J太阳和月亮的运动是周期性的,我们有证据证明人类在洞穴时代就知道那些事实了。不过日食要困难一些。

早期的天文学家对几件事情是很清楚的。太阳和月亮在空间沿不同的路线运行,日食发生在它们相遇的时刻。它们的路线在两处相交。只有当日月在那两处之一相遇时,才可能发生日食。因此,为了预言日食,必须跟踪太阳在一年的路径和月亮在一月的路径。只要跟踪两条路径,关注两个天体什么时候相遇,就可以预言了。其意义在于,必然存在一种在29天半的时间间隔内不断重复的模式,那就是月亮的周期。

但这个简单的思想是不对的:日食并不服从月亮周期所决定的模式。我们很容易理解前辈天文学家们的作为,他们想协调两大天体的运动,然而失败了。那对他们来说,也许和我们今天协调广义相对论与量子论是一样的疑惑。

我们不知道是谁发现有元素丢失了,但不管是谁,我们都要感谢他。我们可以想象,一个天文学家,也许在巴比伦或古埃及,突然意识到原来需要考虑的周期运动不仅仅只有两个,而是三个。他也许是一个智者,经过几十年研究之后,就把数据都铭记在心了。他也许是一个年轻的叛逆,不囿于一定要用看得见的东西来解释看见的东西。不管情形怎样,他从数据中解开了神秘的第三个周期运动,它不是一年或一月发生一次,而是十八又三分之二年发生一次。结果发现,两个路径在天空的交点不是固定的:交点也在转动,需要十八年多的时间才转一圈。

第三个运动的发现——那丢失的元素——肯定算是抽象思维的一个最古老的成功例子。我们看到两个物体,太阳和月亮,很早就知道它们每个都有周期。而要“看到”还有一样东西也在运动,就需要想象了:它们的路径也在转动。这是深远的一步,因为它需要我们认识到在观测的运动背后还存在另一种运动,而那只能演绎推理才能发现。那时以来,科学通过发现那种丢失的环节取得进步的例子,只有寥寥的几个。

另一个这样的例子是人们发现基本粒子不是点粒子而是弦的振动。这对几个物理学大问题提供了合理的回答。如果它是对的,那么它与古人的圆周轨道本身也在运动的发现,是同等重要的认识。

弦理论的出现被称为科学革命,但它已经酝酿很长时间了。和有些政治革命一样——但不像过去的科学革命——有几个先驱者早就预言了弦理论革命的到来,他们在相对隔离的环境下奋斗了多年。他们从20世纪60年代开始研究强相互作用粒子——即夸克构成的粒子,如质子和中子,因而受强核力的作用——在散射时会发生什么。这不属于那五大问题,因为现在,至少在原则上,我们可以用标准模型来解释。但在标准模型之前,这是基本粒子物理学家的核心问题之一。

除了质子和中子,还有很多夸克组成的其他粒子,它们是不稳定的,是在加速器中打碎高能质子流而产生的。从20世纪30年代到60年代,我们积累了大量关于不同强相互作用粒子及其碰撞现象的数据。

1968年,年轻的意大利物理学家维尼齐亚诺(Gabriele Vene-ziano)从数据中发现了一种有趣的模式。他找到一个公式来描述这种模式,公式表达的是两个粒子相互散射时在不同角度出现的概率。维尼齐亚诺的公式惊人地符合一些实验数据。35

公式吸引了他在欧美的一些同事的兴趣,他们都对它感到疑惑。到1970年,有几个人已经可以用物理图像来解释公式了。根据那种图像,粒子不能看作点(它们以前总是被看作点的);相反,它们更像“弦”,只存在于一维,可以像橡皮筋那样拉伸。它们获得能量时伸展,失去能量时收缩——也和橡皮筋一样。而且,它们也和橡皮筋一样振动。

维尼齐亚诺的公式就这样成了通向新奇世界的一道门,那个世界的强相互作用粒子都是橡皮筋,在运动中振动,彼此碰撞并交换能量。振动的不同状态对应着在质子破碎实验中产生的不同类型的粒子。

维尼齐亚诺公式的解释是芝加哥大学的南部阳一郎(Yoichiro Nambu)、玻尔研究所的尼尔森(Holger Nielsen)和斯坦福大学的苏斯金(Leonard Susskind)独立发现的。每个人都认为他做了一件迷人的事情,但发现他们的工作却没多大意思。苏斯金的文章被《物理学评论通讯》拒绝了,说他的见解还达不到发表的要求。后来,他在一次访谈中说,“嘭!我就像被垃圾筒打中了脑袋,感到非常非常憋屈。”36

但还是有几个人接受了它,并开始做研究。也许应该更准确地称后来的思想为皮筋论。可那个名字有失尊严,所以诞生的是弦论。

作为强相互作用粒子的理论,弦理论后来曾一度被标准模型取代。但这并不意味着弦理论家错了;实际上,强相互作用粒子确实很像弦。我们在第四章讨论过,夸克之间的力现在由规范场描述,其基本定律由量子色动力学(QCD)确定,那是标准模型的组成部分。但在某些情形下,结果也可以描述为夸克之间连着橡皮筋。这是因为强核力与电磁力截然不同。电磁力随着距离增大而衰减,而夸克之间的力则在夸克分开时趋于常数,然后不论距离分开多远都保持那个常数。正因为这一点,我们在加速器实验中看不到自由夸克,而只能看到夸克组成的粒子。然而,当夸克靠近时,它们之间的力会减弱。这一点很重要。只有当夸克相距足够远时,才能满足弦(或皮筋)的图景。

最早的弦理论家们缺乏这个基本认识。他们想象了一个由橡皮筋周期性地连接的夸克世界——就是说,他们想让弦论成为一个基础理论,而不是任何更深层理论的近似。当他们想通过弦来理解弦时,麻烦就来了。问题来自他们为理论加的两个合理要求:首先,弦论应该与爱因斯坦的狭义相对论一致——就是说,它应该满足运动的相对性和光速的不变性。第二,它应该与量子理论一致。

经过几年的研究,人们发现弦论作为一个基础理论,只有在满足几个条件时才能与狭义相对论和量子论一致。第一,世界必须有25个空间维。第二,应该存在比光还快的粒子——快子。第三,应该存在不能静止的粒子。我们称这些粒子为无质量粒子,因为质量是静止粒子的能量的度量。

世界似乎没有25个空间维,为什么那理论没有被抛弃,这成了科学的一大疑问。我们能肯定的一点是,由于弦理论对额外空间维的依赖,在1984年前,很多人都没把它当真。很多人在观望,看到底谁是对的——是那些在1984年前拒绝多维的人还是那些在后来相信存在多维的人?

快子也引出了问题。人们从未见过它们;更糟糕的是,它们的存在意味着理论是不稳定的,而且很可能存在矛盾。而且,在这种情形下,没有一个强相互作用粒子是零质量的,因此它不能作为强相互作用粒子的理论。

还有第四个问题。弦论包含着粒子,但不是所有自然存在的粒子。它没有费米子——也就没有夸克。这对想成为强相互作用的理论来说简直是一个巨大的难题!

四个问题中的三个是同步解决的。1970年,理论家拉蒙德(Pierre Ramond)改写了描述弦的方程,使它有了费米子。37他发现理论只有在具有新对称的情形下才能是和谐的。那种对称将混合新旧粒子——就是说,混合玻色子与费米子。拉蒙德就这样发现了超对称性;于是,不论弦论的命运如何,它是发现超对称的一条路线,也是孕育新思想的温床,已经硕果累累了。

新的超对称弦论还解决了两个其他问题。它没有快子,清除了人们接受它的一个主要障碍;它也没有25维,只有9个。虽然9维不是3维,但接近了很多。加上时间维,新的超对称弦(简称超弦)居于一个10维的世界。它比11少1,而奇怪的是,11是能写出超引力理论的最大维数。

大约同时,纳维(Andrei Neveu)和施瓦兹(John Schwarz)提出将费米子引入弦的第二种方法。和拉蒙德的理论一样,他们的理论也没有快子,也居于9个空间维的世界。纳维和施瓦兹还发现,他们可以让超弦发生相互作用,从而得到了与量子力学和狭义相对论一致的公式。

于是,只剩下一个疑难了。假如新的超对称理论包含零质量粒子,那它如何成为强相互作用的理论呢?但事实上真的存在没有质量的玻色子。光子就是一个。光子永远不会静止,只能以光速运动。所以它有能量但没有质量。假想的与引力波相伴随的引力子也是这样的。1972年,纳维和另一个法国物理学家谢尔克(Joel Scherk)发现,超弦具有对应于规范玻色子(包括光子)的振动状态。这是朝正确方向迈出的第一步。38

两年后,谢尔克和施瓦兹迈出了更大的一步。他们发现,理论所预言的某些零质量粒子其实就是引力子。39(日本物理学家民秋米谷(Tamiaki Yoneya)也独立发现了同样的思想。)40

弦论包含规范玻色子和引力子的事实,令一切都改变了。谢尔克和施瓦兹马上就提出,弦论不是强相互作用的理论,而是一个基本理论——统一引力与其他力的理论。为了说明这是多么美妙而简单的思想,我们来看光子和引力子是如何从弦产生出来的。弦可以是闭的,也可以是开的。闭弦是一个圈,开弦是一根线,有端点。可能是光子的零质量粒子既来自开弦的振动,也来自闭弦的振动。引力子则只能来自闭弦(圈)的振动。

开弦的端点可以视为带荷的粒子。例如,一端可以是带负荷的电子,另一端可以是带相反电荷的正电子。端点之间的弦的无质量振动描述了在两个粒子之间传递电力的光子。于是,我们可以用相同的方式从开弦得到粒子和力。如果理论设计足够巧妙,它还可以生成标准模型里的所有力和粒子。

如果只有开弦,就没有引力子,这就把引力排除在外了。但人们发现还必须考虑闭弦,原因是大自然在粒子和反粒子之间产生碰撞,碰撞生成或湮灭光子。从弦的观点看,这可以描述为弦的两个端点靠近并结合在一起。端点消失了,留下一根闭弦。

实际上,为了让理论与相对论一致,粒子-反粒子湮灭与弦的靠近是必须的,这意味着理论要求具有闭弦和开弦。但这说明它必须包括引力,而用开弦与闭弦的差别可以自然地解释引力与其他力的差别。这样,引力第一次在力的统一中扮演了中心角色。

这难道不美吗?它那么令人信服地把引力包括进来,任何有理性和知识的人——特别是那些在统一力的道路上追寻了多年而一无所获的人——大概仅凭这一点就会相信它,而不在乎它是否有具体的实验证据。

可它是怎么产生的呢?有什么定律要求弦的端点靠近并结合吗?这儿藏着理论最美妙的特征,运动与力达成了某种统一。

在多数理论中,粒子运动与基本力是两个不相干的事情。运动定律讲的是粒子在没有外力情形下的运动。从逻辑上讲,运动定律与力的定律没有关系。

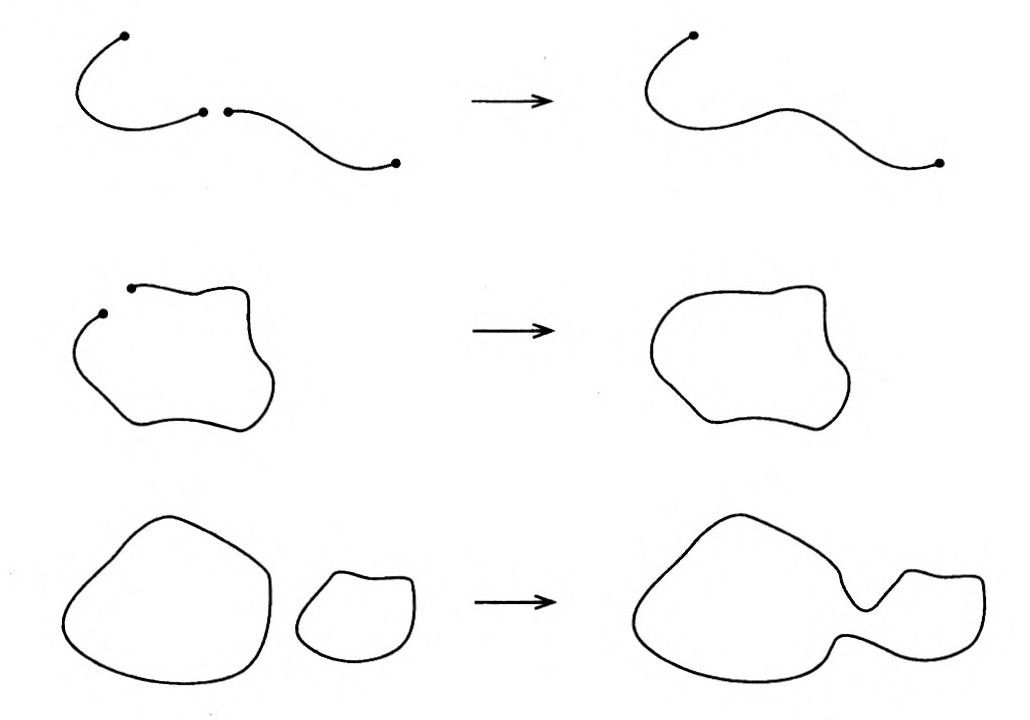

在弦论中,情形就大不相同了。运动定律规定着力的定律。这是因为弦论中的所有力都有同样简单的起源——来自弦的分离与结合。一旦描述了弦如何自由运动,为了加入力的作用,我们只需要添加一根弦分裂为两根弦的几率。让这个过程时间反演,我们就能重新把弦结合起来(图7-1)。为了与狭义相对论和量子理论一致,弦的分裂与结合的法则终归是要预先严格规定的。力与运动就这样以一种奇特的方式统一了,这在点粒子理论中是不可想象的。

图7-1 上:两根开弦在端点结合;中:开弦的两个端点结合形成闭弦;下:两根闭弦结合成一根闭弦

力与运动的这种统一有一个简单的结果。在粒子理论中,可以自由加入所有类型的力,所以描述力的行为的常数可以无限增多。但在弦论中,只能有两个基本常数。一个叫弦张力,描述单位长的弦包含了多少能量。另一个叫弦耦合常数,描述一根弦分裂为两根弦——从而生成一个力——的几率;因为是几率,所以是一个数,没有单位。物理学的所有其他常数都必须与这两个数发生联系。例如,牛顿的引力常数原来是这两个数的乘积。

实际上,弦耦合常数不是自由常数,而是一个物理自由度。它的数值依赖于理论的解,所以不是决定定律的参数,而是标志解的参数。我们可以说一根弦分裂与结合的几率不是理论决定的,而是弦的环境决定的——就是说,是由它所在的多维世界决定的。(常数从理论的性质转移为环境的性质,这是弦论的一个重要方面,我们在下一章再讲。)除了这些而外,弦论满足的另一个定律既美妙也简单。想象吹肥皂泡,它会膨胀为一个完美的球形。下次你洗澡的时候可以留心看看那些肥皂泡。它们的形状体现了一个简单定律,我们称它为肥皂泡定律。定律说,在一定的力和约束作用下,气泡的表面具有尽可能小的面积。

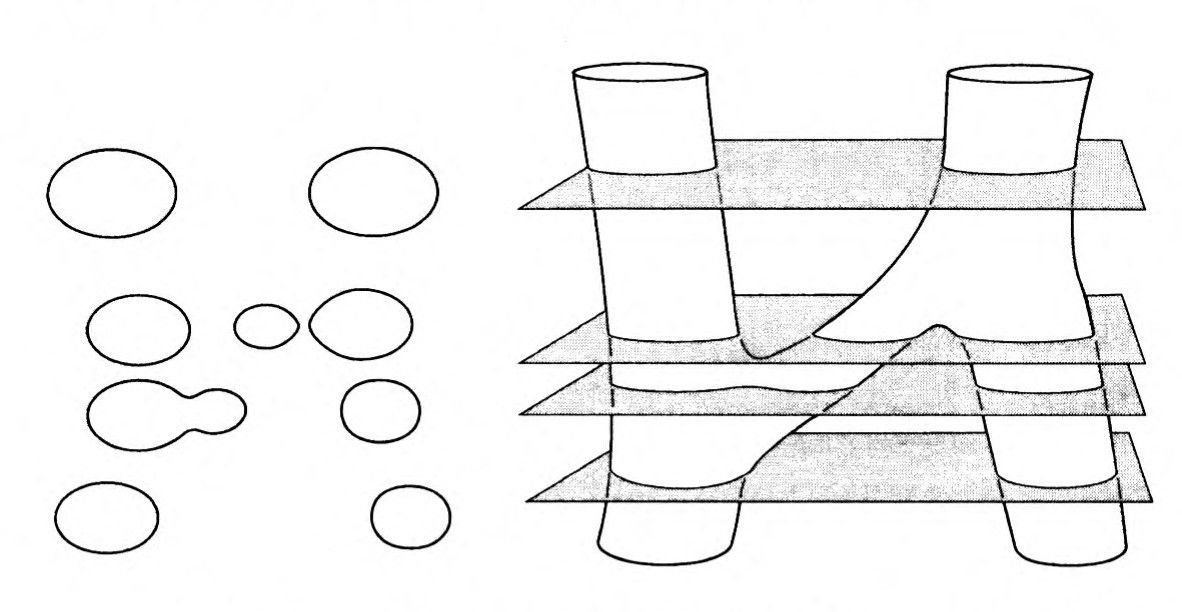

结果表明,这个原理同样适用于弦论。当一维弦在时间中运动,它就在时空中形成一个二维曲面(图7-2)。这个曲面有一定的面积,大致定义为弦长与其持续时间的乘积。

图7-2 弦的传播和相互作用取决于相同的定律,使其在时空中的表面积最小。在右边我们看到,两根闭弦在时空中运动。通过交换第三根闭弦发生相互作用。在左边,我们看到时空中的系列构型。是从右边的时空图中截取的碎片。我们先看到两根闭弦,然后看到第三根闭弦分裂出来,在运动中与另一根结合

弦运动使它在时空的面积最小,这就是全部的定律。它解释了弦的运动,而且,在弦能分裂或结合时,也解释了所有的力的存在。它用粒子的描述统一了我们知道的所有的力。它比它所统一的任何事物的定律都更简单。

弦论还达成了另一个统一。19世纪初,法拉第凭力线——磁极或正负电荷之间的线——想象电磁场的状态。对法拉第来说,这些力线是真实的;它们携带着磁极或电荷间的力。

在麦克斯韦理论中,场线成为场的次要特征,但也不一定非得如此。我们可以想象场线确实存在,粒子之间的力就是在它们之间延伸的场线。这在经典理论中不可能实现,但在量子论中却可以。

在超导体(即电阻很小或没有电阻的材料)中,磁场的场线成为离散的。每根线携带着某个极小量的磁流。我们可以将这些场线视为磁场的某种原子。20世纪70年代初,三个幻想家提出QCD的力线也是这样的,它们类似于电磁场的电力线。丹麦物理学家尼尔森就因为这个成为弦论的发明者之一——他将弦视为电流的量子化线。康奈尔的威尔逊(Kenneth Wilson)进一步发展了这幅图景,从此这种量子化的电场线被称作威尔逊线。第三个幻想家是俄罗斯物理学家波利亚柯夫(Alexander Polyakov),也许是思考规范理论与弦理论关系的最深刻的思想家。我读研究生时,听过他的一个发人深省的讲座,他宣布了他的一个宏愿,要把QCD重新表述为一个弦理论——而弦正好就是量子化的电流。

根据这些幻想家们的思想,规范理论中的基本对象是场线。场线满足简单的定律,定律规定了场线如何在电荷之间延伸。场本身是作为另一种描述而出现的。这种思维方式自然适合弦论,因为场线可以看做弦。

这意味着描述的对偶性:我们可以将场线视为基本的对象,而将定律视为对场线延伸和运动的描述;或者,我们可以将场视为基本对象,而将场线视为描述场的一种简便方式。在最子理论中,两种描述都是有效的。这引出一个原理,我们称它为弦和场的对偶性。不论哪种描述都行,都可以认为是基本的。

1976年,拉蒙德失去了在耶鲁的职位,而几年前他才解决了弦论的几个中心问题。看来,提出把费米子纳入弦论的方法、发现超对称、清除快子——哪怕是一鼓作气完成的——都不足以征服他的同事们,为他在常春藤盟校赢得一个教授的位置。

而施瓦兹在1972年就失去了普林斯顿的职位,尽管他对弦论有过他的基本的贡献。后来他到了加州理工学院,在经常变动的临时基金的资助下做了12年研究助理。只要愿意,他可以不讲课——可他也没有固定的职位。他发现了第一个能统一引力与其他力的好思想,但学院显然不相信他能进入正式员工的行列。

无疑,弦论的创立者们为他们的先驱性发现付出了很大的代价。为了认识这是怎样的一群人物,读者需要真正了解他们的工作的意义。当年一起读研究生的朋友已经是永久的正教授了,他们有很高的薪水,工作有保障,一家人衣食无忧。他们在著名的大学里有显赫的地位。而你呢,一无所有。你在内心深处知道他们走了捷径,而你做的是可能有着更大意义的事情,它们需要更多的创造力和更大的勇气。他们随波逐流,而你发现了崭新的理论。但你还是一个博士后,研究助理,或者毫无资历的教授。你没有长期的研究保障,前景渺茫。而你作为一个科学家,还是比别人更积极——发表更多的文章,带更多的学生——远远超过了那些做低风险研究却更有保障的人们。

那么,读者们,问问你自己,在这样的状况下,你想做什么?

施瓦兹坚持做弦论,继续寻找证据证明它可以是物理学的一个统一理论。尽管他还不能证明理论在数学上是和谐的,41但他确信他已经把握了一些东西。当第一代弦理论家们面临着难以逾越的障碍时,他们还在激励自己,假如基本粒子是弦的振动,那么所有的疑难都将得到解决。他们列出了一张令人兴奋的清单:

1.弦论为我们自动统一了所有的基本粒子,也统一了所有的力。它们都源自一种基本物体的振动。

2.弦论自动产生了规范场,它们决定着电磁力和核力。这些都自然源于开弦的振动。

3.弦论自动产生了引力子,它源自闭弦的振动;弦的任何量子理论都必须包含闭弦。结果,我们自然得到了引力与其他力的统一。

4.超对称弦论统一了玻色子与费米子,两者都是弦的振动;因而所有的力与粒子也统一起来了。

而且,即使弦论不对,超对称性也仍然可以是对的。弦论比普通的量子理论更合适作为超对称性的依托。虽然超对称形式的标准模型丑陋而复杂,超对称的弦论却是美妙的珍玩。

最重要的是,弦论不费气力就实现了运动定律与力的定律的自然统一。

于是,弦论似乎达成了我们的一个梦想。整个标准模型,连同它的12种夸克和轻子,还有三种力外加引力,都能统一起来了,因为所有这些现象源自在时空延展的弦的振动,满足最简单的定律:弦运动时经过的表面积最小。标准模型的所有常数都可以归结为牛顿引力常数和一个代表弦分裂或结合的几率的简单数字的组合。即使那个几率的数不是基本的常数,却代表了环境的性质。

弦论承诺了那么多,难怪施瓦兹和他的几个合作者相信它一定是正确的。就统一问题而言,没有别的理论能在一个简单思想的基础上实现那么多东西。面对这样的前景,就只剩下两个问题了:它有效吗?需要什么代价?

1983年,我还是普林斯顿高等研究院的博士后,施瓦兹应邀来普林斯顿大学做了两个弦论的演讲。我以前没听过多少弦理论的东西,对他的演讲我只记得听众们紧张而不安的反应,一半是兴趣,一半是怀疑。威藤(Edward Witten)那时已经是基本粒子物理学的大人物,经常打断施瓦兹的演讲,问了他一连串长久的难题。我原以为这是怀疑的表现。后来我才逐渐明白,那是强烈兴趣的流露。施瓦兹很自信,但也有一点儿倔犟。我的印象是,他花了很多年的时间去感染别人对弦论发生兴趣。他的讲话使我相信他是一个勇敢的科学家,但没能说服我做弦论的研究。那时,我认识的每个人都在做着自己的项目,而对那个新理论漠不关心。几乎没人意识到我们正生活在我们常说的物理学的末日。

第八章 第一次超弦革命

第一次超弦革命发生在1984年秋。称它为革命似乎有点儿自命不凡,但也名副其实。6个月前,只有少数大胆的物理学家在做弦论,除了个别同事,别人并不在意他们。正如施瓦兹说的,他和新合作伙伴、英国物理学家格林(Michael Green)“发表了好几篇论文,每次我都对结果感到激动……每次我们都觉得大家这回该对它发生兴趣了,因为他们可以看到这个学科是多么令人振奋。但还是无人喝彩。”426个月后,几个最坚决的批评者也开始做弦论了。在新的氛围下,不丢弃自己正在做的事情而去追随他们,是需要勇气的。

事情的转折在于施瓦兹和格林的一个计算,它强有力地证明了弦论是一个有限而和谐的理论。更准确地说,他们终于成功地证明了,在超对称弦论(至少在10维时空)中,困惑许多统一理论的某些危险的方法(即所谓的“反常”)没有了。43我还记得对那篇论文的反应是既震惊又欢欣:震惊是因为有人怀疑弦论能在任何水平与量子论和谐一致;欢欣是因为格林和施瓦兹打消了怀疑,让人们期待统一物理学的最终理论已经握在我们手上了。

再也找不出更快的变化了。正如施瓦兹回忆的,就在我们要写完的时候,我们接到威藤的电话,说他听说……我们已经有了清除反常的结果。他想看看我们的工作。于是我们写了一个草稿,通过FedEx寄给他。那时没有email,它还没出现呢;但有了FedEx。所以我们寄给了他,他第二天就收到了。我们听说,普林斯顿大学和高等研究院的每一个人,所有的理论物理学家,都在做了,人数不少呢……于是,它在一夜之间就成了热门话题[笑],至少在普林斯顿——很快就影响了世界其他地方。这是很奇怪的事情,因为这么多年来我们发表了很多结果,却没人关心。可现在人们一下子变得兴奋起来。它从一个极端走到了另一个极端:从无人喝彩到万众欢呼……44

弦理论承担了其他理论没有的使命——它自诩为一个引力的量子理论,也是真正的力与物质的统一。它大胆而美妙的一击,似乎至少解决了那五个理论物理学问题中的三个。就这样,经过多年的失败之后,我们仿佛突然找到了黄金。(有趣的是,施瓦兹也马上从加州理工学院的高级研究助理提升为正教授。)

库恩(Thomas Kuhn)在他的名著《科学革命的结构》中为我们认为的科学历史上的革命性事件提出了一种新的认识路线。根据他的观点,科学革命发生之前往往出现大量的实验反常。结果,人们开始质疑现有的理论,还会有少数人另立新的理论。革命的高潮是实验结果有利于某个新理论而不利于旧理论。45库恩对科学的描述可能存在争议,我在本书的最后也会提出一些意见。但它描述了某些情况下发生的事件,还是有助于我们进行比较。

1984年的事情并不满足库恩的结构。现有的理论没有一个能解决弦论解决的问题。也没有实验反常;粒子物理学的标准模型和广义相对论足以解释那时的所有实验结果。即使如此,我们在一夜之间就有了一个可能的终极理论,能解释宇宙和我们在宇宙中的地位,又怎能不称其为革命呢?

1984年超弦革命四五年后,又有了许多进展,人们对弦论的兴趣也很快高涨起来。它成了最火爆的游戏。一头钻进来的人们都满怀着雄心和骄傲。有很多新技术等着他们去学,需要投入几个月甚至一年的时间才可能做弦论,这对一个理论物理学家来说是很漫长的时间。认真做的人看不起不做或不能做的(总会有这种想法的)。很快就形成了差不多和宗教派别一样的团体,你要么是弦理论家,要么不是。我们几个人还想坚持走普通路线:有了好想法,我会做下去,而同时也会走别的路线。很难一条路走到头,因为站在潮头的那些人不大愿意搭理我们这些没有加入新潮的人。

为了适应新领域,很快就有了弦论的学术会议。那些会议仿佛都在欢呼胜利,好像已经真的发现了什么理论,而别的一切都无所谓,都不值得考虑。弦论的讲习班开始在主要的大学和研究机构流行。在哈佛,弦论讲习班被称为“后现代物理班”。

这个名称没有讽刺的意味。弦论的讲习班和学术会很少讨论的一个课题是,如何用实验来检验理论?虽然有几个人为此忧虑,其他人却认为那是不必要的。他们感觉只可能有一个能统一所有物理学的和谐的理论,而弦论看来做到了这一点,所以它一定是对的。检验我们的理论不再需要实验了,这是伽利略的精神。数学已经足以探索自然定律。我们走进了后现代物理学时代。

很快,物理学家意识到弦论不是唯一的。我们很快发现,在10维时空里有5个和谐的超弦理论,而不是只有一个。这引出一个难题,大约10年后才得到解决。不过,这还不算坏消息。我们还记得卡鲁扎-克莱因理论有一个致命问题:它描述的宇宙太对称了,不符合实际,因为从镜像看到的自然是不一样的。5个超弦理论能避免这个难题,它们描述的世界和我们真实的世界一样不那么对称。进一步的发展证明弦论是有限的(就是说,它关于任何实验结果的预言都是有限的数值)。在玻色弦而没有费米弦的情形,很容易证明没有类似于引力子理论中的那些无穷表达,但当概率计算到达某个更高的精度时,无穷大还是会出现,它与快子的不稳定性有关。因为超弦没有快子,于是理论可能没有无穷大。

在低阶近似下,这是很容易证明的。除此之外,直觉也告诉我们理论在每阶近似下都应该是有限的。我想起一个杰出的弦理论家说过,弦论的有限性实在太明显了,即使有那样的证明,他也不想去研究。但还是有人在努力证明弦论在最低阶的有限性。最后,1992年,伯克利的一个德高望重的数学家曼德尔斯塔姆(Stanley Mandelstam)发表了一篇论文,人们相信它证明了超弦理论在一定近似策略下的每一阶都是有限的。46

难怪大家那么乐观。弦论的前景大大超越了从前的任何一个统一理论。同时我们可以看到,为了实现那些蓝图,还有漫长的路要走。例如,考虑标准模型常数的解释问题。正如上一章讲的,弦论只有一个常数可以人工调节。如果弦论是正确的,标准模型的20个常数必须用那一个常数来解释。假如这些常数在弦论中都能作为一个常数的函数进行计算,那将是无法用语言来形容的一个奇迹——是科学史上最伟大的胜利。但我们还没走到那一步。

此外还有一个问题——我们以前讨论过的,任何统一理论都存在那个问题。如何解释那些统一的粒子之间的显著差别呢?弦论统一了所有的粒子和力,意味着它必然也能解释它们为什么不同。

于是,理论要落实到细节上来了。它真的有效吗?还有令那奇迹失色的模糊的东西吗?假如它有效,那么简单的理论究竟如何解释那么多东西呢?如果弦论是对的,我们对自然该相信什么呢?在这个过程中我们有失去的东西吗?失去的是什么呢?

随着我对弦论的更多了解,我开始认为它所提出的挑战很像我们在买汽车时面临的难题。你带着一堆条件去车行,经销商很乐意把满足那些条件的车卖给你。他拿出几个模型,你突然意识到每辆车都有某些你不需要的功能。你想要铁锁刹车和好音质的CD播放机。具有那些功能的汽车还配备着阳蓬、特制的铬合金保险缸、钛钢的轮毂盖、8个杯座、特制的赛车条纹。

这就是大家熟悉的打包式的销售。事实证明,你不可能买到只有你需要的功能的汽车。你会得到一揽子的东西,包括你不想要的和不需要的。这些额外的东西提高了价格,但你别无选择。假如你想铁锁刹车和CD机,你就必须把整套东西都拿走。

弦论似乎也只能做打包的买卖。你大概只想要一个统一所有粒子和力的理论,但你得到的还有额外的东西,至少有两样是不能讨价还价的。

第一个是超对称性。有的弦理论不具备超对称性,但已经知道它们都是不稳定的,因为存在讨厌的快子。超对称性似乎消除了快子,但也带来了麻烦。超对称弦论只有在具有9个空间维的宇宙中才可能是和谐的。在3维空间里不可能有那样的理论。假如你想要其他性质,你就必须接受那额外的6维。这一点引出了很多麻烦。如果不能立刻排除这个理论,就必须想办法把多余的维隐藏起来。这似乎别无选择,只能将它们卷起来,小到不能察觉的程度。于是我们不得不让旧的统一理论的主要思想重新复活。

这提供了好机会,也提出了大问题。我们看到,过去人们用高维来统一物理学的努力都失败了,因为问题的解太多;高维的引进产生了唯一性的大难题。它还引出了不稳定性问题,因为存在不同的过程,在有的过程中,额外的维会张开而变得很大,而在另一些过程中它们会坍缩而形成奇点。弦论要想成功,就必须解决这些问题。

弦理论家很快意识到唯一性问题是弦论的基本特征。现在有6个额外维需要卷曲,而且有很多卷曲方式。每种方式都涉及复杂的6维空间,都产生不同形式的弦理论。因为弦论是背景相关的理论,从技术角度说,我们对它的理解是它描述了在固定背景几何下运动的弦。通过选择不同的背景几何,我们得到技术上不同的理论。它们源自相同的思想,相同的定律适用于每一个情形。但严格说来,每一个都是不同的理论。

这不仅是鸡毛蒜皮的事情。不同理论给出的物理预言也是不同的。多数的6维空间由一系列常数来描述,它们可以自由确定。这些常数标志着不同的几何特征,如额外维的体积等。一个典型的弦理论可以有几百个常数,它们是描述弦传播和相互作用的一部分。

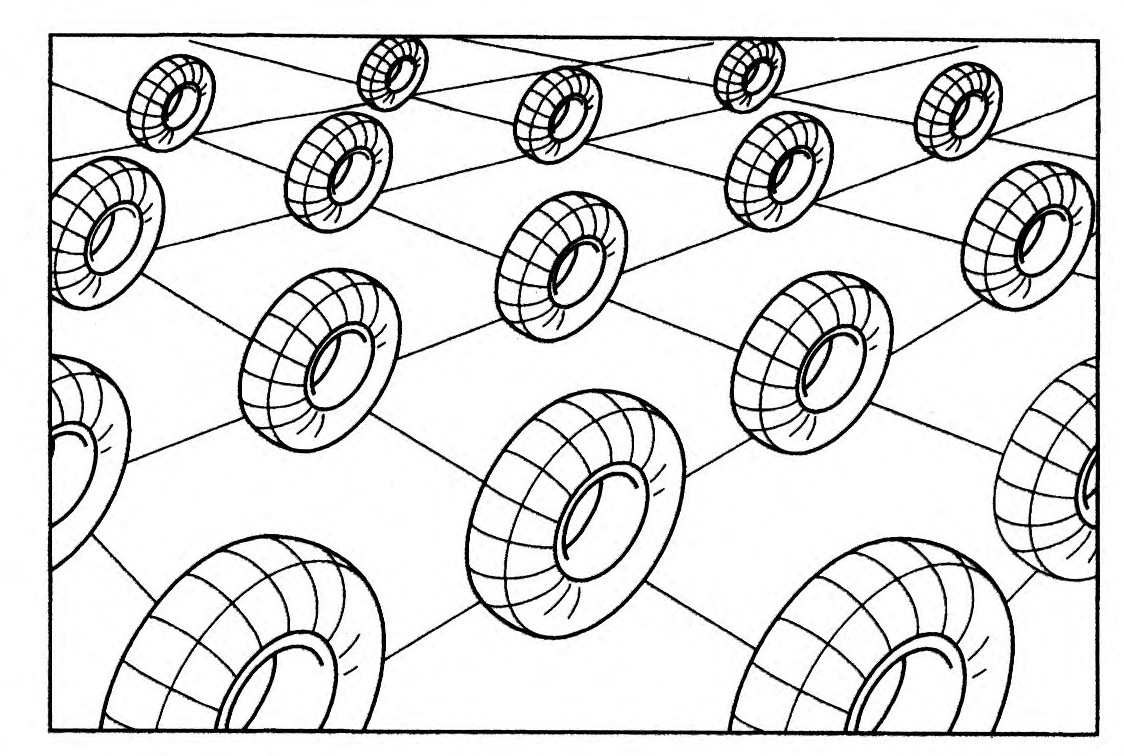

考虑一个二维曲面的物体(如球面)。因为它是完全球形的,只需要一个参数(圆周长)来描述。现在考虑更复杂的曲面(如面包圈,图8-1)。这个曲面由两个参数描述。面包圈有两个圆周,沿不同的方向环绕它。两个圆周可以有不同的周长。

我们可以考虑更复杂的带有多个孔的曲面。它们需要更多的数来描述。但没有谁(至少我不知道)能直接把6维空间的形象画出来。

图8-1 隐藏的维可以有不同的拓扑。在这个例子中,有两个隐藏的空间维,它们具有和面包圈(环)一样的拓扑

然而,我们还是有描述它们的办法,就是类比面包圈或其他二维曲面可能出现多少个孔洞。我们不用弦来缠绕孔洞,而是用高维空间来缠绕它。在每种情形,缠绕的空间具有一定的体积,那将是描述那种几何的一个常数。当我们明白了弦如何在额外维中运动,所有常数都会出现。所以,我们不再只有一个常数,而是有很多常数。

弦论就这样克服了物理学的统一所面临的困境。即使一切都来自一个简单原理,我们也必须解释为什么会出现那么多不同的粒子和力。在最简单的可能情形,空间有9维,弦论很简单;所有相同类型的粒子都是一样的。但当弦可以在6个额外维空间的复杂几何中运动时,就将产生许多不同类型的粒子,伴随着在每个额外维的不同运动和振动方式。

于是我们为粒子之间的显著差别找到了自然的解释,这是统一理论必须做的事情。但这也付出了代价,即理论远不是唯一的。结果是常数发生了交换:标志粒子质量和力的强度的常数与刻画额外维几何的常数相互交换了。所以,找到能解释标准模型的常数也就不足为奇了。

即使如此,倘若这个图景能为标准模型的常数给出唯一的预言,它仍然是很吸引人的。如果我们通过将标准模型的常数转化为额外维几何的常数而发现了标准模型常数的某些新东西,如果这些发现与自然一致,那么这些证据将强有力地证明弦论是正确的。

但事实不是这样的。在标准模型里自由变化的常数转化为弦论中可以自由变化的几何。没有约束,也没有简化。因为额外维的几何有很多选择,自由常数的数目不是减少了,而是增多了。

而且,标准模型也没有完全重现。我们确实能导出它的一般特征,如费米子和规范场的存在,但不能从方程得到自然出现的复合现象。

事情从此越发恶劣了。所有弦理论都预言了额外的粒子——没有在自然看到过的粒子。伴随它们的还有额外的力。有些力来自额外维几何的变化。考虑在空间的每一点加一个球面,如图8-2。球的半径可以随我们在空间的运动而变化。

因此,每个球的半径可以作为它所在的点的一个性质。就是说,它像一个场。正如电磁场一样,这种场也在空间和时间中传播,生成额外的力。这一点很清楚,但这些额外的力很可能不会与我们的观测一致。

图8-2 隐藏维的几何可以在时空中变化。在这个例子中,球半径是变化的

我们一直在谈一般性,但世界只有一个。如果弦论是成功的,它不但应该是所有可能世界的模型,还必须解释我们的世界。于是,关键的问题是:有什么办法卷曲额外的6维,从而完全再现粒子物理学的标准模型?

有一种方法是找一个超对称的世界。因为弦论具有超对称性,于是,对称性在我们三维世界的具体表现将依赖于额外维的几何。我们可以想办法让超对称在我们的世界破缺。或者也可能是另一种情形,即现实的理论容不下许多的超对称性。

这就产生一个有趣的问题:是否可以选择某个额外6维的几何,使其正好满足超对称性的数量?是否可以构造某个几何,使我们的三维世界具有超对称形式的标准模型所描述的某个粒子物理学?

这个问题在1985年的一篇非常重要的论文得到了解决。文章的作者是四个弦理论家:坎德拉斯(Philip Candelas)、霍洛维茨(Gary Horowitz)、斯特罗明戈(Andrew Strominger)和威藤。47他们很幸运,因为数学家卡拉比(Eugenio Calabi)和丘成桐(S-hing-Tung Yau)已经解决了一个给他们带来答案的数学问题。两个数学家发现并研究了一种特别优美的6维几何形式,即现在所谓的卡丘空间。四个弦理论家证明,弦论实现某个超对称标准模型的条件也就是确定卡丘空间的条件。接着他们提出,描述大自然的弦论选择了卡丘空间作为额外6维的几何。这清除了许多其他的可能性,给理论赋予了更多的结构。例如,他们具体说明了如何将标准模型中的常数(如决定不同粒子质量的常数)转换为描述卡丘空间几何的常数。

这是一大进步,但也同样存在一大问题。假如只有一种卡丘空间,具有固定常数,那么我们就得到了渴望已久的唯一的统一理论。遗憾的是,竟然有很多卡丘空间,没人知道有多少。丘本人说至少有10万个。每个空间都产生不同形式的粒子物理;每个空间都伴随着一连串决定空间形状和大小的自由常数。所以没有唯一性,没有新预言,也没解释任何东西。

另外,涉及卡丘空间的理论还有很多额外的力。结果表明,只要弦理论是超对称的,许多力都将具有无限的作用范围。这是很不幸的,因为任何作用范围无限的力(而不仅是引力和电磁力)的存在,都有严格的实验限制。

还有一个问题。决定额外维几何的常数可以连续变化。这可能引出像旧的卡鲁扎-克莱因理论那样的不稳定性。除非有什么神秘的机制能固定额外维的几何,这些不稳定性将导致灾难,例如额外维的坍缩会产生奇点。

另外,即使我们的世界由一种卡丘空间的几何描述,也不能解释它是如何成为那样的。除了卡丘空间外,弦理论也有多种形式。在有的形式中,卷曲维的数目从零一直变到9。我们称那些没有卷曲维的几何叫平直的,它们确定了我们这些大生物经历的世界。(在考察它们对粒子物理学的意义时,我们可以忽略引力和宇宙学,在那种情形,非卷曲维具有狭义相对论所描述的几何。)

10万个卡丘流形不过是冰山的一角。1986年,斯特罗明戈发现了一个方法,能构造大量其他形式的超对称弦理论。他在描述他的构造方法的论文的结论部分写了一段话,我们应该好好记在心里:

这类超对称的超弦紧化空间大大地增加了……这些解似乎……不能在可见的将来得到分类。这些解的约束相对较弱,也许可能找到大量在现象上可以接受的解……虽然这令人充满了信心,但从某种意义说,生命也变得太简单了。所有的预言能力似乎都消失了。(我强调的)

所有这些都表明我们当前最最需要的是找一个动力学原理来决定[哪个理论描述了自然],现在它比已往任何时候都更加急迫。48

于是,弦论在采用过去的高维理论的策略时,也给自己带来了问题。有很多解,有些解大概能描述真实的世界,但大多数解却不能。还有很多不稳定性,表现为大量额外的粒子和力。

这注定会引发争议,而且争议确实来了。很少有人能否定它有很多好的令人满意的特征。粒子是弦的振动的思想,也的确像是丢失了的那个环节,能解决很多未解的问题。但代价也很高昂。我们被迫接受的那些打包的特征也损害了理论原先的美——至少对我们几个人来说。在其他人看来,额外维的几何是弦论最美妙的东西。难怪理论家们泾渭分明地成了两派。

相信弦论的人往往也相信它的整个一揽子的特征。我认识许多理论家都确信超对称和额外维是存在的,只等着我们去发现。我也认识很多在这一点上脱离弦论的人,因为它意味着要接受太多没有实验基础的东西。

费曼是个典型的看不起弦论的人,他曾解释过为什么不愿赶他们的潮流:

我不喜欢他们不做任何计算。我不喜欢他们不检验自己的思想,我不喜欢他们为任何不符合实验的东西虚构解释——一句自我安慰的话就是,“啊,它仍然可能是对的。”例如,理论需要10维。好啊,也许有办法把多余的6维卷起来。是的,那在数学上是可能的,可为什么不是7呢?当他们写方程时,方程就应该决定多少东西卷曲了,而不是为了迎合实验才要求那样。换句话说,在超弦理论中没有任何理由能说明为什么卷曲的不是10维中的8维而只剩下2维,那当然完全不符合我们的经验。所以,即使它可能与经验不符也无关紧要,其实它什么结果也没有;它只能浪费时间。它看起来就不对。49

很多老一辈的粒子物理学家都带有这种情绪,他们知道粒子物理学的成功总是需要与实验物理学进行不断的交流。另一个反对者是因为标准模型获诺贝尔奖的格拉肖:

但超弦物理学家还没证明他们的理论确实有效。他们不能证明标准模型是弦理论的逻辑结果。他们甚至不能肯定他们的体系包括了诸如质子和电子的描述。他们连一丁点儿的实验预言也没拿出来。最糟糕的是,超弦理论不是根据一组迷人的关于自然的假定而得到的逻辑结论。你大概要问,为什么弦理论家坚持空间是9维的?只因为弦理论在其他任何空间都没有意义……50

然而,争议之外还需要更好地认识理论。一个理论以那么多不同的面目出现,就不像是一个单独的理论了。如果说这些理论还算什么东西的话,它们似乎是另外某个未知理论的不同的解。

我们习惯了一个理论有多个不同的解的观念。牛顿定律描述粒子如何在外力作用下运动。如果我们把力固定——例如,我们想描述在地球重力场中抛出的球,牛顿方程具有无限多个解,对应于球的无限多个可能的路径:它可高可低,可快可慢。每种抛球的方法都产生一个不同的路径,每个路径都是牛顿方程的一个解。

广义相对论也有无限多个不同的解,每个解都是一个时空——也就是宇宙的一个可能的历史。因为时空几何是动力学实体,它可以存在于无限多种不同的构形,演化成无限多个不同的宇宙。

弦理论的每个背景都定义为爱因斯坦方程或其某种推广形式的解。于是,在人们看来,名目越来越多的弦理论意味着我们并不是真的在研究一个基础理论。我们只不过在研究某个更深层理论——一个我们还不知道的理论——的解。我们也许可以称那个理论为元理论(meta-theory),因为它的每个解都是一个理论。那个元理论才是真正的基本定律。它的每个解都将生成一个弦理论。

这样看来,更引人入胜的是,我们不去考虑无限多个弦理论,而是考虑从某个基础理论产生的无限多个解。

回想一下,每个弦理论都是背景相关的理论,它们描述在特殊的背景时空下运动的弦。因为不同的近似的弦理论处于不同的时空背景,一个理论若要统一它们,就一定不能处于任何时空背景。为了统一它们,我们需要一个单一的背景独立的理论。该怎么做,也就很清楚了:构造一个本身是背景独立的元理论,然后从那个元理论导出所有背景相关的弦理论。

于是我们有两个理由寻求背景独立的引力的量子理论。我们已经知道,我们必须融合爱因斯坦广义相对论所给出的几何的动力学特征。现在我们要用它来统一所有不同的弦理论。这需要新的思想,但至少现在我们还没有。

元理论要做的一件事情就是帮助我们选择哪种形式的弦理论能在物理上实现。因为大家都相信弦论是唯一的统一理论,许多理论家料想大多数形式的理论是不稳定的,而那个真正稳定的理论将唯一解释标准模型的常数。

80年代后期的某个时候,我突然想起还有另一种可能性。也许所有弦理论都是同样有效的。这将意味着我们对物理学的期待要彻底改变,即基本粒子的所有性质都将成为偶然的——不是基本定律决定的,而是基本理论的无限多个解中的某一个决定的。已经有证据表明这种偶然性可以伴随自发对称破缺而在理论中发生,但众多形式的弦理论让我们看到了新的可能——即从本质上说,偶然性也适用于基本粒子和力的所有性质。

这意味着基本粒子的性质是环境决定的,可以随时间而变化。如果是那样,它将意味着物理学更像生物学,即基本粒子的性质会依赖于我们宇宙的历史。弦论将不是一个理论,而是一幅理论构成的图景——就像进化生物学家研究的适应性景观。甚至可能存在某种像自然选择那样的过程,选择出适合我们宇宙的理论形式。(这些思想导致了1992年的一篇文章,题为“宇宙进化吗?”51,还有1997年的一本书,题为《宇宙的一生》。我们以后还要回来谈这些思想。)

每当我与弦理论家们讨论这种进化原理,他们总会说,“别担心,会有唯一形式的弦理论的,它将由某个我们至今尚未认识的原理来决定。当我们发现它时,这个原理将正确解释标准模型的所有参数,并对未来实验提出唯一的预言。”

不管怎么说,弦论的步伐慢下来了,到20世纪90年代初,弦理论家们也泄气了。弦理论没有完整的形式,我们有的只是一张罗列着几十万个不同理论的清单,而每个理论都有许多自由常数。这么多的理论中,哪些对应于现实,我们没有一点明确的概念。尽管技术进步了很多,但没有一个证据能告诉我们弦理论是对还是错。最糟糕的是,它没有提出一个具体的能用目前实验来证明或证伪的预言。

弦论令人泄气还有别的原因。80年代末是整个领域的黄金时期。1984年革命刚过,弦论的创立者(如施瓦兹)们就收到了很多来自顶尖大学的诱人邀请。几年里,年轻的弦理论家成长起来了。但到90年代初,一切都过去了,有才能的人还是找不到工作。

有些人(不论老的还是年轻的)就在这个关头离开了弦论。幸运的是,弦论的工作是很好的智力训练,从前的弦理论家如今活跃在其他领域,如固体物理学、生物学、神经科学、计算机和金融业。

还有些人仍然坚守弦论的阵地。尽管有那么多泄气的理由,许多弦理论家还是念念不忘弦论构建了未来的物理学。如果说有什么问题,那是当然,统一基本粒子的其他方法也没有哪个成功的呀。还有少数人在做量子引力,不过多数弦理论家都假装不知道。在他们许多人看来,弦论才是唯一的选择。纵然长路漫漫,比他们想象的艰辛得多,但没有其他任何理论有望能在一个有限而和谐的框架下统一所有的粒子和力并解决量子引力。

不幸的结果是,信奉者和怀疑者分裂更远了。每一派都在加强自己的阵地,似乎都为坚守各自立场找到了好理由。如果不出现戏剧性的进步,极大改变我们对弦论的态度,这样的局面还会僵持很长时间。

第九章 第二次革命

弦论最初提出来,是为了统一自然的所有粒子和力。但经过1984年革命以来的10年研究,发生了意想不到的事情。这个本以为统一的理论分裂成了许多不同的理论:10维空间里的5个和谐的超弦理论,外加不同卷曲维下的几百万个不同形式的理论。十几年过去了,我们现在明白了弦论本身正需要统一。

第二次超弦革命发生在1995年,它正是那样的一场统一运动。革命的起因通常认为是那年3月威藤在洛杉矶弦论会议上的一个讲话,他提出了一个统一它们的设想。其实他并没有拿出一个新统一的超弦理论,而只是说存在那样的理论,它会有哪些特征。威藤的建议是基于最近的系列发现,它们揭示了弦论的一些新面目,极大增进了我们的理解。那些发现还揭示了规范理论和广义相对论之间更多的共性和联系,进而用它们统一了弦理论。这些进步(其中有的是现代理论物理学史上前所未有的)最终赢得了很多怀疑者,也包括我。起初,5个和谐的理论似乎描述了不同的世界,但到90年代中期,我们开始明白它们并不像表面那么不同。

如果出现了两种不同的方式来看同一个现象,我们就说它们有对偶性。分别让一对夫妻给你讲他们的故事,他们的说法会不同,但每个重要事件都能相互得到印证。和他们谈话多了,你就能指出两人说的故事有什么不同和联系。例如,丈夫觉得妻子过于自信,这正好印证了妻子抱怨丈夫太懦弱。我们可以说,两个人的话是互为对偶的。

弦理论家在寻找5个理论的相互关系时,开始运用不同类型的对偶性。有些对偶性是精确的:两个理论不是真的不同,只是描述同一现象的两种不同方式。其他对偶性是近似的,在这些情形,两个理论确实不同,但一个理论的现象类似于另一个理论的现象,这样就可以通过研究一个理论的某些特征来近似地了解另一个理论。

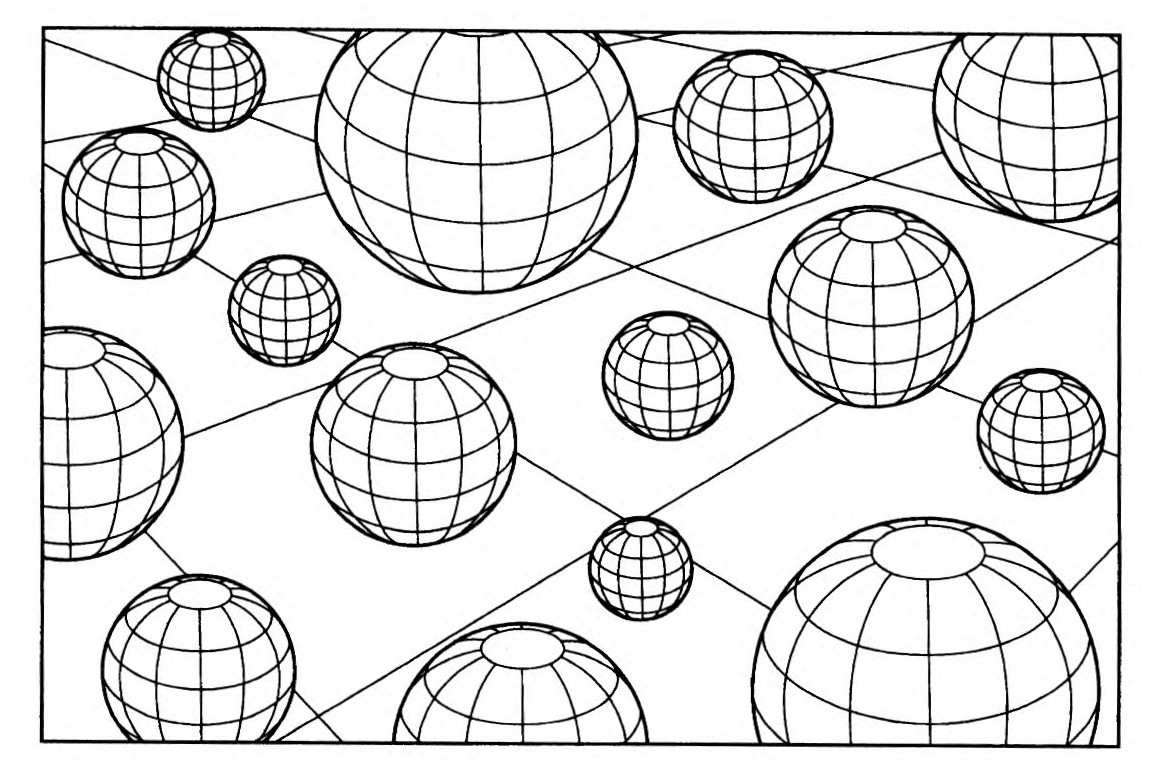

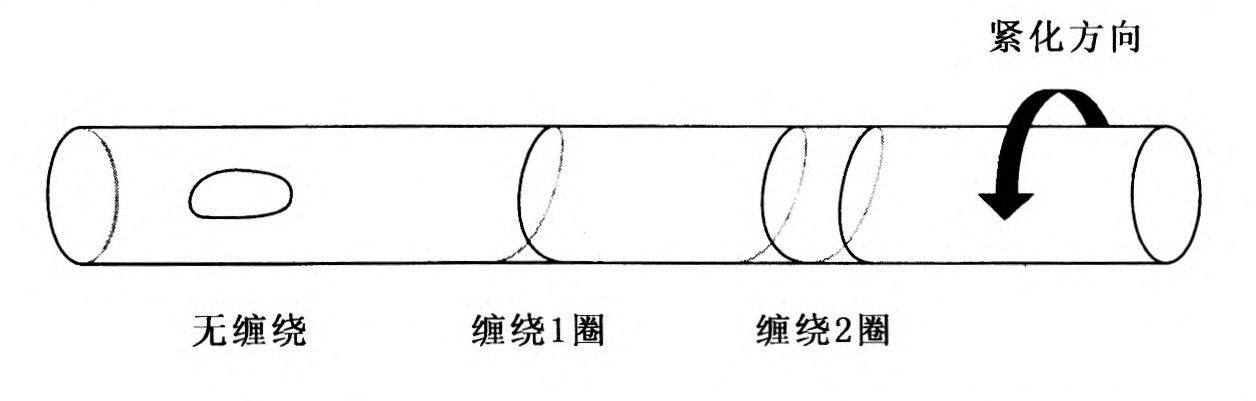

5个超弦理论中最简单的对偶性叫T对偶。“T”代表“拓扑的”,因为这种对偶性与空间的拓扑有关。52当某个紧化的空间维是圆时,就出现这种对偶。这时,弦可以缠绕在圆周上。实际上,它可以缠绕很多圈(图9-1)。弦缠绕圆周的圈数叫缠绕数。

图9-1 弦可以缠绕一个隐藏维。在这里的情形,空间是1维的,隐藏维是个小圆。图中的弦分别缠绕零圈、一圈和两圈

另一个数度量弦如何振动。这种弦和钢琴或吉他的弦一样,也有泛音,可以用自然数标记不同振动的音阶。T对偶就是两个缠绕着圆的弦理论之间的关系。两个圆的半径不同,但相互关联;一个等于另一个的倒数(以弦长为单位)。在这种情形,一个弦理论的缠绕数完全表现为另一个弦理论的振动音阶。这种对偶性出现在5个弦理论的某些对之间。它们看似从不同的理论出发,但把它们的弦缠绕在圆圈上时,就成为同一个理论了。

还有第二类对偶,人们也猜想它是精确的,尽管还没有证明。我们在第七章讲过,每个弦理论都有一个数决定弦分裂或结合的几率。这是弦的耦合常数,约定以字母g标记。当g很小时,弦分裂或结合的几率就小,我们就说相互作用弱。当g很大时,弦随时都在分裂或结合,我们就说相互作用强。

于是,两个理论又可能以下面的方式发生联系:每个理论都有耦合常数g。但是,当一个理论的g等于另一个理论的1/g时,两个理论的表现就会是一样的。这叫S对偶(S代表strong-weak,强弱)。如果g小,意味着弦相互作用弱,而1/g大,所以另一个理论中的弦相互作用强。

耦合常数不同的两个弦理论怎么可能有相同的行为呢?难道我们连弦分裂或结合的几率是大还是小都说不准了吗?只要知道了弦是什么,我们是能说清楚的。但事实是,在S对偶的情形下,我们相信两个理论拥有的弦比我们想象的更多。

弦的增生是一种常见但少有人认识的所谓“突现”现象的一个例子,“突现”一词所描述的是从巨大的复杂系统中生出新的性质。我们也许知道基本粒子满足的定律,但许多粒子束缚在一起时,各种新现象就会涌现出来。质子束、中子束和电子束可以结合生成新的金属;同样数目的其他东西可以结合生成生命的细胞。不论金属还是细胞,都不过是质子、中子和电子的集合体。那么,我们该如何来描述是什么让金属成为金属,细胞成为细胞的呢?区别二者的性质就叫突现性质。

看一个例子:金属最简单的行为大概就是振动;如果你敲击金属棒的一端,就会有声波从它穿过。金属振动的频率就是一种突现性质,声波在金属内传播的速度当然也是。想想量子力学中的波粒对偶,意思是每个波都伴随着一个粒子。反过来也是对的:每个粒子都伴随着一个波,也包括伴随着在金属中传播的声波的粒子,它叫声子。

声子不是基本粒子,当然也不是构成金属的粒子,因为它只能凭借构成金属的大量粒子的集合运动才能存在。但声子仍然还是粒子。它具有粒子的一切性质。它有质量,有动量,也携带能量。它的行为和量子力学规定的任何粒子应有的行为是一样的。我们说声子是突现粒子。

我们相信,弦也会发生这样的事情。当相互作用强时,有许许多多弦在分裂、结合,因而很难分辨哪根弦发生了什么。于是我们寻求大量弦的集合的某些简单的突现性质——通过那些性质来认识发生了什么。结果真的出现了有趣的事情。正如一束粒子的振动可以表现得像一个简单的粒子(声子),从大量弦的集合运动中也生出一根新弦,我们称它为突现弦。

突现弦的行为与普通的弦(我们不妨称其为基本弦)恰好相反。相互作用的基本弦越多,突现弦就越少。说得更准确一点儿:假如两根基本弦相互作用的几率正比于弦耦合常数g,那么在某些情形下,突现弦发生相互作用的几率就正比于1/g。

怎么区分基本弦与突现弦呢?事实证明区分不了——至少在某些情形是这样的。实际上,我们可以转换图像,把突现弦看作基本弦。那是强弱对偶性的一个奇异技巧。那就像我们在考虑金属时,把声子(声波的量子)看成基本的,而把构成金属的所有质子、中子和电子看成由声子构成的突现粒子。

和T对偶一样,这种强弱对偶也关联着5个弦理论中的某些对。唯一的问题是,这种关系仅适用于理论的某些状态抑或有着更深层的意义?这之所以成为问题,是因为我们必须研究某些理论对的状态——特定的对称性约束下的状态,才可能揭示那种关系。否则,我们就不能充分控制计算而得出好的结果。

接着,理论家们面临着两条可能的路线。乐观的一派——那时多数弦理论家都很乐观——走得很远,他们在证明结果的基础上,进而猜想他们在理论对中检验的特殊对称状态之间的关系,可以扩展到所有5个理论。就是说,他们假定即使没有特殊对称性,也总会存在突现弦,而那些突现弦也总是表现为其他理论中的基本弦。这意味着S对偶不仅联系着理论的某些方面,而且证明了它们的完全等价。

另一方面,少数悲观者担心5个弦理论也许真的彼此不同。在他们看来,哪怕只有在很少的情形下,一个理论的突现弦能像其他理论的基本弦,也是相当了不起的了。但他们意识到,这种事情即使在所有理论都不同的时候也可能是真的。

很多人曾观望(现在仍然在观望)乐观派与悲观派的对错。如果乐观派对了,那么原来的所有5个超弦理论都不过是同一个理论的不同描述形式。如果悲观派对了,那么它们真是不同的理论,因而没有唯一性,没有基本理论。只要我们不知道强弱对偶是近似的还是精确的,我们就不能知道弦理论是不是唯一的。

支持乐观派观点的一个证据是,相似的对偶性也存在于比弦理论更简单也更容易理解的理论中。有一种形式的杨-米尔斯理论,所谓“N=4超杨-米尔斯理论”,就是那样一个例子,它有着尽可能多的超对称性。为简单起见,我们将称它为最大超理论。有很好的证据表明这个理论具有某种形式的S对偶。它的行为大致是这样的:理论有大量带电荷的粒子,也有某些带磁荷的突现粒子。在通常情况下没有磁荷而只有磁极。每个磁体有两个磁极,分别叫南极和北极。但在特殊情况下,可以有彼此独立运动的磁极——它们就是著名的磁单极。最大超理论发生的情况是,存在某种电荷与磁单极交换的对称性。当两者交换时,如果将电荷值改变为原来数值的倒数,则理论描述的物理不会有任何改变。最大超理论是一个非同寻常的理论,我们很快就会看到,它将在第二次超弦革命中发挥巨大作用。不过,既然我们对不同的对偶性已经有了一点认识,我可以来解释威藤在洛杉矶的著名讲话中讨论的那个猜想了。

我说过,威藤讲话的关键思想是5个和谐的超弦理论其实是同一个理论。但那个单独的理论本来是什么呢?威藤没说,不过他确实描述了一个大胆的猜想,认为那个统一5个超弦理论的理论需要再多一维,这样空间就有10维,而时空是11维。53

这个特别的猜想首先是两个英国物理学家赫尔(Christopher Hull)和汤森(Paul Townsend)在一年前提出的。54人们已经发现,对偶性不仅存在于那5个理论中,也存在于任何弦理论以及11维的理论中,威藤在此基础上为猜想找到了大量的证据。