第三篇 弦论之外

04-12Ctrl+D 收藏本站

第十三章 真实世界的惊奇

希腊哲学家赫拉克利特给我们留下一句美妙的格言:自然喜欢隐藏。这真是千真万确的。赫拉克利特没有办法看见原子。不论他的追随者们对原子如何玄想,要看到一个原子,已经远远超出了他们所能想象的技术水平。如今,理论家们大大发挥了自然不可预测的倾向。如果说自然真是超对称的或具有更高的空间维,那么她已经将它很好地隐藏起来了。

但有时候恰好相反。关键的东西就摆在我们面前,等着大家去看。躲过赫拉克利特的视线的东西,在我们今天看来是很容易觉察的,已经习以为常了,如惯性原理或自由落体的不变加速度。伽利略关于地球运动的观测也用不着望远镜或机械钟。在我看来,它们早在赫拉克利特时代就应该发现了。他只需要提出正确的问题。

于是,当我们哀叹难以检验弦理论背后的思想时,我们应该问问哪些东西隐藏起来了。在科学史上,有许多发现令科学家惊讶,因为它们出乎理论的预料。今天是不是也有理论家不曾寻求过、理论也不曾预言过的东西呢?它们也许能将物理学引向一个有趣的方向。会不会我们已经看到了它们,却因为它们的存在有碍我们的理论过程而被忽略了呢?

答案是肯定的。最近有几个实验结果预示着多数弦理论家和粒子物理学家都未曾想到的新现象。这些现象都还没完全确定。有几个情形的结果很可靠,但解释有分歧;其他情形的结果则因为过于新奇而没得到大家的认可。83不过还是值得在这儿描述一下,因为假如其中任何一个线索成了真正的发现,那么基础物理学将显现任何形式的弦理论都没预言并难以与之相容的重要特征。这样,其他方法将别无选择地成为基本方法。

我们从宇宙学常数说起,一般认为它代表了加速宇宙膨胀的暗能量。第十章说过,暗能量是弦理论和多数其他理论所不曾预料的,我们也不知道如何确定它的数值。很多人为它苦苦思索了多年,但还是一片茫然。我也不知道答案,不过我有一个设想。我们暂且不考虑用已知的知识来解释宇宙学常数的值。假如我们不能凭已知的东西来解释某个现象,这大概就预示着我们需要寻找新的东西。也许宇宙学常数就是某个新东西的征兆,在那种情形它大概还有别的表现。我们该如何去寻找它们、认识它们呢?

答案很简单,因为普遍现象终归是简单的。物理学中的力只要几个数字来刻画——例如,力的传播距离和决定其强度的力荷。刻画宇宙学常数的是尺度,即它令宇宙卷曲的距离尺度。我们称这个尺度为R,大约等于10亿光年(即1027 cm)。84宇宙学常数的怪异在于它的尺度远大于物理学的其他尺度。R是原子核大小的1040倍,普朗克尺度(大约是质子大小的10-20)的1060倍。所以人们自然想知道尺度R是否代表了某种全新的物理。为此,寻求发生在同样巨大尺度的现象,应该是一个好办法。

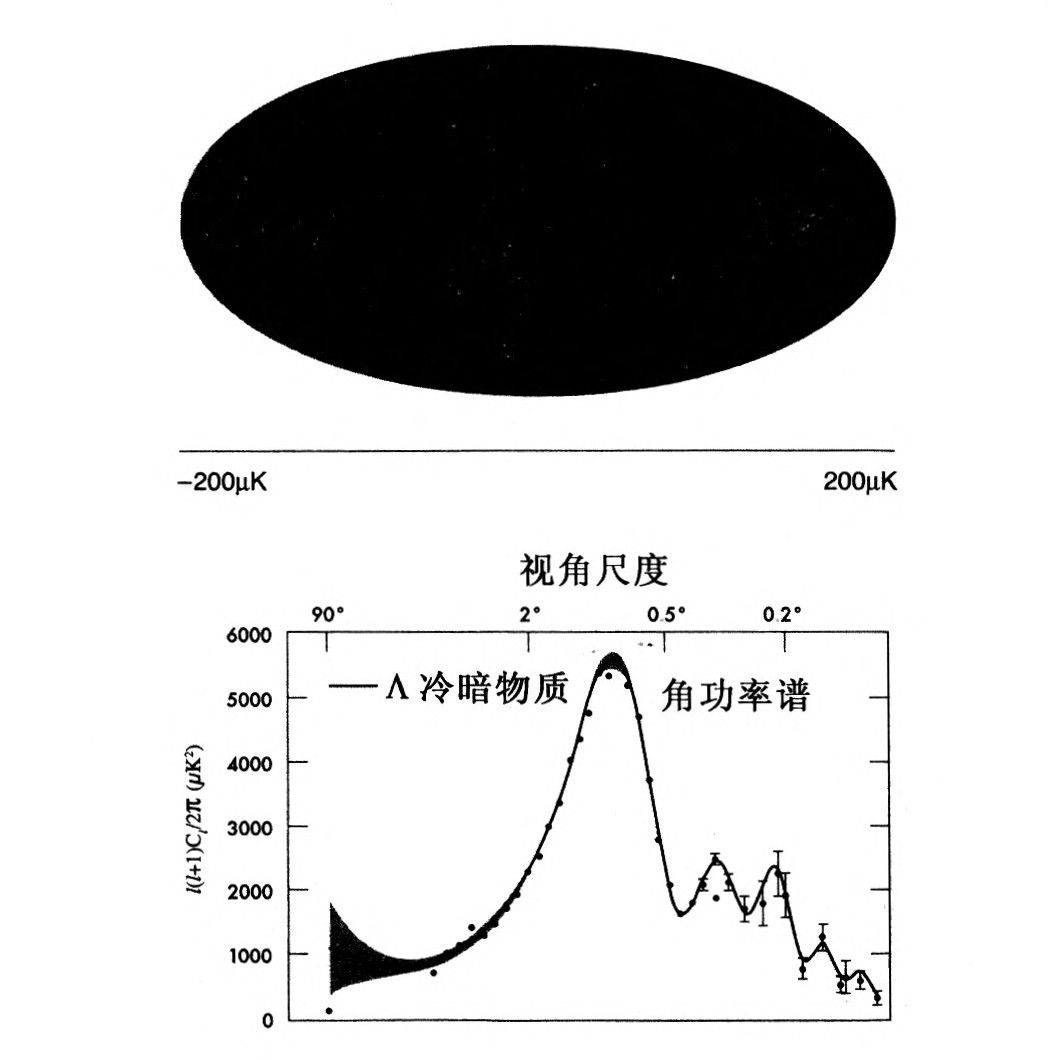

宇宙学常数的尺度上发生了什么吗?我们从宇宙学本身说起。我们最精确的宇宙学观测是对宇宙微波背景辐射的测量。这是大爆炸留下的辐射,它从遥远太空的各个方向到达我们。它纯粹是热辐射——就是说,它是随机的。随着宇宙的膨胀,它已经冷却下来了,现在大约是2.7K。这个温度在整个天空都是非常均匀的,只有大约十万分之几的涨落(图13-1上)。涨落的状态为极早期宇宙提供了重要信息。

过去几十年里,微波背景的温度涨落已经通过卫星、气球探测器和地面探测器勾画出来了。为了理解这些实验的测量结果,可以将涨落看作宇宙早期的声波。接着再看不同波长的涨落有多大。结果是一幅图像,如图13-1下,它告诉我们不同的波长所具有的能量。

图13-1上:从微波频率看到的天空。来自我们银河系内部的信号已经被清除了,留下的宇宙图像是它刚好冷却到电子和质子结合成氢的时候。下:上图在不同波长的能量分布。点代表WMAP和其他来源的数据,曲线是标准宇宙模型预言的拟合

图131有一个主峰,跟着几个小峰。这些峰值的发现是当代科学的一大胜利。根据宇宙学家的解读,它们说明早期宇宙的物质处于共振状态,就像鼓槌或长笛。乐器振动的波长正比于乐器的大小,宇宙也是如此。共振态的波长向我们揭示了宇宙第一次透明时的大小:那是大爆炸后30万年左右,原初的等离子“退化”或“解耦”成为分离的物质和能量,微波背景变得可见了。这些观测对确定宇宙学模型的参数是极端重要的。

我们从数据看到的另一个特征是最大波长的能量很小。这也许只是统计涨落,因为它包含的数据量比较小。但假如那不是统计的原因,就可以解释为一种截断,超过它就很少有激发的模式了。有趣的是,这个截断就在与宇宙学常数相关的尺度R。

从广为接受的极早期宇宙理论(即暴胀)的观点看,存在这样的截断是令人疑惑的。根据暴胀理论,宇宙在极端早期指数式地膨胀。暴胀解释了宇宙背景辐射的近似均匀性。它的解释是在于确证我们现在看到的宇宙各部分在宇宙还充满着等离子的时代可能就已经是因果关联的了。

理论还预言了宇宙微波背景的涨落,而它们曾被假定是暴胀时期的量子效应残余。不确定性原理意味着在暴胀宇宙的能量中起主导作用的场应该是涨落的,这些涨落都印在了空间的几何中。当宇宙指数式膨胀时,它们持续涨落着,在宇宙透明时产生的辐射温度也跟着涨落。

暴胀可能生成一个具有相对均匀性质的巨大宇宙区域。根据尺度的简单论证,这个区域比可见区域要大许多个数量级。如果暴胀恰好在那个区域和我们现在看到的区域一样大的时刻停下来,那么在暴胀物理学中一定存在某个参数,才可能选择一个特殊的停止时刻,那正好就是我们的时代。但这几乎是不可能的,因为暴胀发生的时候,宇宙的温度比今天最热的恒星中心的温度还高10到20个数量级。因此,暴胀的定律一定是不同的,只能主导那种极端的条件下的物理。关于暴胀的定律有很多假设,但没有一个涉及100亿年的时间尺度。换句话说,当前的宇宙学常数值似乎不可能与引起暴胀的物理学有任何关系。

因此,如果说暴胀产生了我们看到的均匀宇宙,那么它很可能产生了一个在更大的尺度上均匀的宇宙。这意味着暴胀产生的涨落模式,不论我们看得多远,都应该一直延续下去。如果你能看到观测宇宙以外的地方,你仍然应该看到宇宙微波背景的涨落。但数据表明涨落在尺度R就可能停止了。

实际上,宇宙学家在考察微波背景的大尺度涨落模式时,还发现了更多的疑问。宇宙学家们普遍相信,宇宙在最大尺度上是对称的——就是说,任何方向都是彼此相同的。看到的情形却并非如此。辐射在那些大尺度上的模式不是对称的,而存在一个特殊的方向。(宇宙学家兰德(Kate Land)和马古维约(Joao Magueiyo)称它是“魔轴”。)85还没有人为这个现象提出过合理的解释。

这些观测之所以引发争议,是因为它们完全违背了我们基于暴胀的期待。因为暴胀解释了很多宇宙学问题,很多谨慎的科学家怀疑微波数据可能有错。实际上,测量完全有可能是错误的。数据发表之前经过了大量仔细的分析,其中之一就是剔除已知来自我们星系的辐射。这一步可能做得不对,但熟悉数据分析过程的科学家几乎都不相信会出现那种情况。还有一种可能是,我们的观测只不过是统计异常。尺度R的某个波长的振动占据了大部分空间——大约60度;于是我们只看到了很少的波长,因而只有很少的数据,所以我们看到的可能只是随机的统计涨落。如果说存在某个特殊的方向是统计反常,估计它出现的几率小于1%。86但人们大概更容易相信那个不太可能的运气,而不愿相信暴胀预言的失败。

这些问题眼下还没有解决。不过对现在来说,我们知道这一点就够了:我们在R尺度寻找奇异的物理现象,果然找到了。

还有与R尺度相关的其他现象吗?我们可以结合R和其他自然常数,看看在引出的新尺度上会发生什么。举一个例子,考虑R除以光速:R/c。这是一个时间量,大约是宇宙今天的年龄。它的倒数c/R是一个频率——“音调”非常低,相当于宇宙的一生才振动一次。

下一个最简单的量是c2/R,是一个加速度。它其实是宇宙膨胀的加速度——就是说,是由宇宙学常数引起的加速度。然而,它和寻常的加速度相比却小得可怜:10-8(cm/s2)。看一只在地板上爬行的小虫子,它大约每秒爬10cm。假如它在一只狗的一生时间里将速度加倍,那么它的加速度就是C2/R,当然是很小的。

不过我们可以假定存在一种新的能解释宇宙学常数值的普遍现象。根据尺度相当的事实,新现象应该也能影响任何其他具有如此小加速度的运动。于是,每当我们看到任何事物以这样的小加速度运动,就可以期待看到新的现象。事情于是变得趣味盎然了。我们确实知道一些加速如此缓慢的事物。一个例子就是绕着典型星系旋转的典型恒星。一个星系环绕另一个星系的加速甚至更慢。那么,这样的小加速度的恒星轨道与更大加速度的恒星轨道是不是有什么不同的地方呢?答案是肯定的,我们确实看到了,而且差别很大。这就是暗物质问题。

我们在第一章讨论过,天文学家是通过测量恒星相对于星系中心的轨道加速度发现暗物质问题的。之所以产生这个问题,是因为天文学家可以根据观测的加速度推测星系物质的分布。在大多数星系中,结果与直接观测到的物质相矛盾。

现在我可以更详细地说说偏差出现在什么地方(为简单起见,我只讨论螺旋星系,其中多数恒星在盘状的圆形轨道上运动)。在发现问题的每个星系中,只有在一定轨道以外运动的恒星才受影响。而在那个轨道之内则没有问题——那里的加速度和可见物质引起的一样。所以,星系内部似乎存在一个区域,其中牛顿定律依然成立,而不需要暗物质来帮忙。在那个区域以外,事情就麻烦了。

关键的问题是:分离两个区域的轨道在什么地方?我们可以假定它出现在距离星系中心的某个特殊位置,这是自然的假定,却是错误的。那么分界线是不是处于一定的恒星或光线密度呢?这个答案也是错的。奇怪的是,决定分界线的似乎正是加速度本身。随着距离星系中心越来越远,加速度将越来越小,存在某个临界的加速度,它标志着牛顿引力定律的崩溃。似乎只要恒星加速度超过那个临界值,牛顿定律就成立,预言的加速度就等于我们看到的加速度。这种情形不需要任何暗物质。然而当观测的加速度小于那个临界值时,它就不再满足牛顿定律的预言了。

那个特殊的加速度等于多少呢?测量结果大约是1.2×10-8(cm/s2)。这个值恰好接近宇宙学常数预言的加速度c2/R!

暗物质故事里的这个不寻常转机是一个叫米尔格罗姆(Mor-dehai Milgrom)的以色列物理学家在20世纪80年代初发现的。他在1983年发表那个发现,但多年来一直被忽略了。87然而,随着数据的改进,他的发现越发显得正确。尺度C2/R刻画了牛顿定律在星系的什么地方失败。天文学家们现在称它为米尔格罗姆定律。

我要让你们明白这个发现有多奇怪。尺度R是整个观测宇宙的尺度,比任何一个星系的尺度都大得多。我们已经看到,加速度c2/R就出现在这个宇宙学尺度,它是宇宙膨胀的加速度。这个尺度完全没有理由影响单个星系的动力学。但在观测数据面前,我们不得不承认它确实有影响。我还记得第一次听说它时是多么惊讶。我惊呆了,也激动了。我茫然地转悠了一个钟头,嘟囔着脏字眼儿。实验终于说话了!世界的秘密比我们理沦家们想象的多得多!

这要怎么解释呢?除了巧合而外,还有两种可能。一是可能存在暗物质,尺度C2/R可以刻画暗物质粒子的物理学;或者尺度c2/R可以描述星系的暗物质晕,因为它与暗物质坍缩形成星系时的密度有关。不论哪种情形,暗能量与暗物质都是不同的现象,不过二者是有联系的。

另一种可能是,不存在暗物质而牛顿引力定律在加速度小于特殊值C2/R时失败。在这种情形,需要新的定律来代替这种条件下的牛顿定律。米尔格罗姆在1983年的论文里提出了这样一个理论。他称之为MOND,即“修正的牛顿动力学”。根据牛顿引力定律,物体由于某个质量产生的加速度会随着远离那个质量而以特殊的方式减小——即随距离的平方减小。米尔格罗姆的理论指出,牛顿定律只有在加速度减小到那个魔幻的数值1.2×10-8 cm/s2之前才能成立。小于那个数值时,引力不随距离的平方减小,而只随距离反比例地减小。另外,通常的牛顿力正比于引起加速度的质量乘以一个常数(牛顿引力常数),而MOND说的是,当加速度很小时,力正比于质量的平方根乘以牛顿常数。

如果米尔格罗姆是对的,那么特殊轨道以外的恒星之所以加速更快,是因为它们经历着比牛顿预言更强的引力!这是崭新的物理学——不在普朗克尺度下,甚至不在加速器里,而就在我们面前,在我们看到的天空的恒星的运动中。

作为一个理论,MOND对物理学家没多大意义。引力和电力随距离的平方而减小,有着很好的理由。那是相对论与空间的三维特征相结合的结果。我不能在这儿说得太详细,但结论是强有力的。米尔格罗姆的理论似乎背离了基本的物理学原理,包括狭义和广义相对论的原理。

很多人尝试过修正相对论来构造一个包容MOND或类似东西的理论。贝肯斯坦构造了这样一个理论;莫法特(John Moffat,当时在多伦多大学)也构造了一个,另外还有康涅狄格大学的曼海姆(Philip Mannheim)。他们都是极富想象力的人(你大概还记得第六章说过贝肯斯坦,他发现了黑洞熵;莫法特也发明了很多惊人的东西,包括可变光速宇宙学)。三个理论都在一定程度上有用,但在我看来,它们太人工化了,一点儿也不自然。它们具有几个额外的场;为了满足观测,还要求将几个常数调节到不太可能的数值。我还担心理论的稳定性问题,尽管作者们声称问题已经解决了。好消息是,人们可以用老方法来研究这些理论——将它们的预言与我们掌握的大量天文学观测数据进行对比。

应该说,MOND在星系外的表现并不太好。我们有很多大于星系尺度的星系质量分布和运动的数据。在这种情况下,暗物质理论比MOND对数据的解释要好得多。

尽管如此,MOND似乎在星系内部表现很好。88过去10年获得的数据表明,在已经研究过的80多种情形(据最近的统计),MOND精确预言了恒星是如何运动的。实际上,MOND比基于暗物质的理论更好地预言了恒星在星系内部的运动。当然,暗物质的理论也一直在进步,所以我还不敢预言它们较量的结果会如何。但是现在我们似乎面临着一种喜忧参半的状况。我们有两个迥然不同的理论,其中只有一个可能是对的。一个理论——基于暗物质的理论——感觉很好,很容易令人相信,很好预言了星系外的运动,但对星系内的情形则不是太好。另一个理论,即MOND,在星系内的表现很好,在星系外失败了,而其假定则无论如何似乎总是与已经确立的科学针锋相对。我承认,在最近一年里,没有任何问题像这个问题一样令我寝食难安。

如果不是因为米尔格罗姆定律提出神秘的宇宙学常数尺度与恒星在星系的运动多少有些关系,人们很容易忽视MOND。仅从数据看,加速度c2/R似乎对恒星运动起着重要作用。不管这是因为暗物质与暗能量之间的深层联系,还是因为某种更基本的东西,我们都看到可以在这个加速度发现新的物理学。

我和我认识的几个最有想象力的理论家讨论过MOND。情况通常是这样的:我们总是谈某个严肃的主流问题,而老有人说起星系。我们会相视一笑,于是有人说,“看来你也担心MOND了,。”仿佛在对暗号。接着,我们共享疯狂的思想——因为所有关于MOND的思想,如果当时看不出错误来,都是疯狂的。

唯一的好处是,这种情形有很多数据,而数据越来越好。我们迟早会知道是真的存在暗物质,还是应该接受对物理学定律的彻底修正。

当然,暗物质和暗能量有相同的物理学尺度,也许只是巧合。并非所有巧合都有意义。所以,我们要问是否还有其他能测量那个微小加速度的现象。如果有,会不会出现理论与实验矛盾的情况?

看来,确实存在那种情形,而且同样令人不安。宇航局(NASA)迄今已向太阳系外发射了几艘飞船。其中的两艘——先驱者10和先驱者11——行几十年了。这些“先驱者”是为外行星旅行设计的,它们在太阳系的平面上沿着和行星相反的方向运行,离太阳越来越远。

NASA在加州帕萨迪纳喷气实验室(JPL)的科学家们可以根据多普勒频移确定先驱者飞船的速度,从而发现它们的精确轨道。JPL还想通过预言太阳、行星和太阳系的其他事物作用在两艘飞船的力来预告它们的轨迹。在两种情况下,观测的轨迹都不符合预言的结果。89误差来自额外的将飞船拉向太阳的加速度。那个神秘加速度的大小大约是8×10-8(m/s2)——大约是在星系中测量的反常加速度的6倍。不过,考虑到两个现象之间没有明显的关联,两个数值还是相当接近的。

我要说的是,人们对这种情形的数据还没有完全认可。虽然两个先驱者都发现了反常,这比一个反常更令人信服,但它们都是JPL制造和跟踪的。然而,JPL数据是由科学家们用太空合作的高精度卫星运动程序独立分析的,结果都和JPL一致。所以,数据至今还是可靠的。但天文学家和物理学家有更高的证明标准(这是可以理解的),更何况我们现在正面临着牛顿引力定律可能在太阳系外失败的问题。

由于加速度偏差很小,也许是因为某个小小的效应(例如,飞船向阳的一面会比背阴的一面稍微热一点儿),或者因为气体泄露。JPL小组考虑了他们能想到的每种可能的效应,至今也不能解释观测到的反常加速度。最近,有人提出发射一个特殊设计的探测器,尽可能清除那些乱真的效应。这样的探测器还要等多年才能飞出太阳系,但即使如此,这件事也是值得一做的。牛顿引力定律已经确立300多年了,哪怕需要更多的年月来证明或否定它,也是不足为怪的。

如果MOND或先驱者反常是正确的,又将怎样呢?它们的数据能与某个现有的理论相容吗?

MOND与迄今研究过的所有形式的弦理论无论如何是不相容的。那么它能与某个未知的弦理论相容吗?当然。由于弦理论的多变,这种可能是无法排除的,尽管也很难实现。其他理论又如何呢?有几个人费了很大力气,想从膜世界图景或某种形式的量子引力导出MOND。思想是有了几个,但都不令人满意。我在圆周理论物理研究所的同事马科普洛(Fotini Markopoulou)和我曾考虑从量子引力得到MOND,但不能具体说明我们思想的功用。MOND是一个诱人的神秘理论,但现在还不能求解。所以,我们还是来看看从其他实验生出的新物理的线索。

最动人的是那些彻底颠覆人们普遍信仰的实验。有些信仰深深嵌入我们的思想,也表现在我们的语言。例如,我们说物理学常数,是指那些永不变化的数。它们包括物理学定律的最基本参数,如光速或电子电荷。但这些常数真的不变吗?为什么光速不能随时间变化呢?能探测那样的变化吗?

在第十一章讨论的多宇宙理论中,我们假定参数在不同宇宙间变化,但我们怎么才能在自己的宇宙中观测那样的变化呢?那些常数(如光速)会在我们的宇宙中随时间变化吗?有的物理学家指出,光速是在某个单位制下测量的——即每秒多少千米,那么,在单位系统本身随时间变化的情况下,你怎样识别光速的变化呢?

为回答这个问题,我们必须知道距离单位和时间单位是如何定义的。这些单位建立在一定的物理学标准上,而那些标准是通过某些物理学系统的行为来定义的。首先是参照地球的标准:1m原来等于从地球北极到赤道距离的百万分之一。现在的标准以原子性质为基础——例如,1秒是用铯原子的振动频率来定义的。90

如果考虑单位的定义,物理学常数就定义为比值。例如,只要我们知道了光穿过原子的时间和原子发射光的周期之比,就可以定义光速。这些比值在所有单位制都是相同的。这些比值纯粹取决于原子的物理性质,它们的测量不涉及单位的选择。由于比值纯粹是用物理性质确定的,所以有理由追问它们是否随时间变化。如果是,那么原子的一种性质与另一种性质之间的关系也将随时间而改变。

比值的变化可以通过原子发射的光的频率的变化来测量。原子发射出离散频率的光,构成光谱,因此这些频率将产生许多比值。我们可以问,这些比值对那些来自遥远恒星和星系的光——即数十亿年的光——是否有什么不同。

这类实验没能探测到自然常数在我们星系或临近星系内的变化。就是说,在百万年的时间尺度上,常数没有任何可以感知的变化。不过,澳大利亚的一个小组正在进行的实验,从来自类星体的光——百亿年前的光——发现了那些比值的改变。澳大利亚科学家们没有去研究类星体本身的原子光谱;他们做的更聪明。光线从类星体来到我们,一路上穿过了众多的星系。每当它穿过一个星系,就有部分光被那个星系的原子吸收。原子吸收特定频率的光,但由于多普勒效应,被吸收的光的频率向光谱的红端移动了一定的量,那个量正比于星系到我们的距离。结果,来自类星体的光谱由大量谱线组成,每一根谱线对应着一定距离外的星系所吸收的光。通过研究这些光线的频率之比,我们可以发现基本常数在光从类星体到达我们的时间里所发生的变化。因为变化必然表现为频率之比,而基本常数有几个,于是物理学家决定研究最简单的比值——由决定原子性质的常数组成的精细结构常数。这个常数叫α,等于电子电荷的平方除以光速、乘以普朗克常数。

澳大利亚人利用夏威夷Keck望远镜拍摄的精确光谱,研究了来自80个类星体的光线。他们从那些数据得到,大约100亿年前,α比今天小万分之一。91

这变化很小,但如果确实,那么它将是一个重大发现,是几十年来最重要的发现。这是人们第一次发现基本的自然常数在随时间发生改变。

我认识的许多天文学家都怀着开放的态度。总的说来,数据经过了非常认真仔细的分析。没人发现澳大利亚小组的方法或数据有什么明显的缺陷。但实验本身太精密了,精度恰好在可能的边缘,我们不能排除分析里存在某种误差。我写本书时,情况还很混乱。其实任何新实验技术都是这样的。别的小组在做着同样的测量,结果却有争议。92

许多理论家都怀疑这些精细结构常数的变化证据。他们担心这种变化太不自然,因为它将在电子、核子和原子理论中引入一个时间尺度,比原子物理学尺度小很多个数量级。当然,他们可以对宇宙学常数的尺度说同样的话。实际上,除了宇宙学常数本身之外,精细结构常数发生改变的尺度并不接近任何已经测量过的东西。所以,这可能是与尺度R有关的另一个神秘现象。

尺度R还有一个表现,大概就是神秘的中微子质量。我们可以用物理学的基本常数将长度尺度转化为质量尺度,结果它与不同种类的中微子质量差有相同数量级。没人知道为什么中微子(最轻的粒子)会具有和R有关的质量,但它确实有了——这是另一条诱人的线索。

最后还有一个有关尺度的实验。结合实验与牛顿引力常数,我们可以得出一个结论:可能存在某些效应能改变毫米尺度的引力。目前,华盛顿大学阿德尔博格(Eric Adelberger)领导的一个小组正在非常精确地测量分离几毫米的两个物体间的引力。到2006年6月,他们也只能公开宣布,在6%mm的尺度下他们尚未发现牛顿定律错误的证据。

即使没有别的结果,应该说我们的实验至少是检验了物理学的基本原理。人们普遍认为这些原理一旦发现,就是永恒不变的,但历史却不是这样的。几乎每个所谓的基本原理都被取代了。多数原理,不论多么有用,多么接近自然现象,随着探索自然世界的实验越来越精确,迟早都会失败的。柏拉图声称天球上的万物都沿圆周运动,这是有很好理由的:月亮天球上的万物被认为是永恒而完美的,而最完美的莫过于圆周上的匀速运动。托勒密采纳了这个原理,用它进一步构造了本轮——沿圆周运动的圆周。

行星轨道其实非常接近圆,行星在轨道上的运动也几乎是匀速的。有趣的是,行星轨道中最不圆的是水星的轨道——而它也非常接近圆,视力最好的人才勉强能分辨出它与圆的偏差。1609年,开普勒经过9年的艰苦工作,终于认识到水星的轨道是椭圆。那年,伽利略将望远镜对着天空,开创了天文学的新纪元,最终发现开普勒是正确的。圆是最完美的图形,但行星轨道不是圆。

古人宣称圆是最完美的形状时,意思是它是最对称的:轨道的每一点都与其他点相同。这样的原理最难以割舍,它们满足了我们对对称的需求,并将观测到的对称性提升为必要的条件。现代物理学以一组对称性为基础,它们无疑装点了最基本的原理。许多现代理论家和古人一样,本能地相信基本理论必须是最对称的可能定律。我们应该相信直觉,还是该汲取历史的教训呢?历史告诉我们(正如行星轨道的情形一样),我们看得越近,自然就变得越不对称。

最深植根于当代理论的对称性来自爱因斯坦的狭义和广义相对论。其中最基本的是惯性坐标系的相对性。那其实就是伽利略原理,自17世纪以来成为物理学的基本思想。它只是说我们不能区分静止与速度和方向都不变的运动。正是因为这个原理,我们才感觉不到地球的运动或我们在匀速飞行的飞机上的运动。只要没有加速度,你就不能感觉自己的运动。换句话说,这意味着没有优越的观察者,也没有优越的坐标系:只要没有加速度,所有的观察者都是一样的。

爱因斯坦在1905年做的,就是将这个原理用于光。结果是,我们必须认为光速为常数,与光源或观察者的运动无关。不论你我如何相对运动,我们都会赋予光子以相同的速度。这是爱因斯坦狭义相对论的基础。

在狭义相对论下,我们能做出许多关于基本粒子物理学的预言。有个预言是关于宇宙线的。有一组穿过宇宙的粒子(主要是光子),它们到达地球大气的顶部,在那儿与空气中的原子发生碰撞,变成粒子簇射,像雨一样落下来,可以在地面探测。谁也不知这些宇宙线的来源,但它们能量越高,越是罕见。我们曾看到它们有比质子质量高1000亿倍的能量。为了具有如此高的能量,质子必须以非常接近光的速度运动,大约是0.9999999999个光速——根据狭义相对论,没有粒子能超过光速。

人们相信宇宙线来自遥远的星系;如果真是那样,它们在到达我们之前大约经过了数百万甚至数十亿光年。1966年,两个苏联物理学家扎泽宾(Georgiy Zatsepin)和库兹闵(Vadim Kuzmin),以及康奈尔大学物理学家格莱森(Kenneth Greisen),仅用狭义相对论,分别独立做出了一个惊人的关于宇宙线的预言。93他们的预言,即通常所谓的GZK预言,值得多说两句,因为它现在还在经受考验。这是有史以来对狭义相对论的最极端考验。实际上,它是第一次对狭义相对论在接近普朗克尺度的考验,我们有可能在那个尺度看到量子引力理论的效应。

优秀的科学家善于发挥所有工具的作用。格莱森、扎泽宾和库兹闵就意识到,我们已经接近了一个巨大的实验室,它比地球上所能建造的任何实验室都大得多,那就是宇宙本身。我们可以探测在经历了大部分宇宙年龄的旅行之后到达地球的宇宙线。在它们的旅行中,非常微弱的效应——在地球实验中不可能看到的小效应——可以放大到我们能看到它。如果用宇宙作为实验工具,我们可以看到比人们从前想象的要深刻得多的自然结构。

关键的一点在于,宇宙线穿越的空间不是真空,而是充满着宇宙微波背景辐射。格莱森和苏联科学家们意识到,能量大于某个特定值的质子将与背景辐射中的光子发生相互作用,产生新的粒子(很可能是π子即π介子)。这种粒子生成过程需要能量,而能量是守恒的,于是高能光子会慢下来。这样看来,如果质子携带的能量超过生成π子需要的能量,那么空间对它来说就像是不透明的。

于是,空间的作用仿佛是一种过滤器。构成宇宙线的质子,只有在能量低于生成π子需要的能量时,才能穿过。如果能量太高,它们会生成π子,减慢速度,不断重复相同的过程,直到不再能生成π子。这就像宇宙为质子规定了一个速度极限。GZK三人预言,达到地球的质子的能量,都不会超过以这种方式生成π子所需要的能量。他们预言的生成π子所需要的能量大约是普朗克能量(1019 GeV)的十亿分之一,被称作GZK截断。

这是很大的能量,比我们所知的任何事物都更接近普朗克能量。它比当前规划的最精密的粒子加速器所能产生的最高能量还要高1000万倍。GZK预言是对爱因斯坦狭义相对论的严峻考验。与地球上做过的或可能做的任何实验相比,它在更高的能量、更接近光速的速度的情况下检验了相对论。1966年,当GZK预言发表时,人们只看到过能量低于预言的截断能量的宇宙线,不过当前已经制造了几个仪器,可以探测等于甚至超过截断能量的宇宙线粒子。其中一个实验叫AGASA(明野巨型空气簇射阵列),是在日本进行的,报告了至少十多起那样的极端事件。这些事件的能量大于3×l020 eV——大约相当于棒球手击球的能量,却是一个质子携带的。

这些事件也许预示着狭义相对论在极端能量下失败了。哈佛物理学家科尔曼(Sidney Coleman)和格拉肖在20世纪90年代末提出,狭义相对论的破产可能提高生成π子所需要的能量,从而提高GZK截断能量,预示更高能量的质子也能达到我们地球的探测器。94

这并不是对观测到的高能宇宙线质子的唯一解释。它们也可能是在距离地球足够近的地方生成的,还没来得及与宇宙微波背景发生相互作用,因而速度还没有减慢。这只需要看看那些质子是不是来自天空的某个特殊地方。目前还没有证据,但是很有可能。

这些极端高能的粒子也可能完全不是质子。它们可以是迄今未知的某些稳定粒子。本来就比质子的质量大得多。如果是这样,那也是一个重大发现。

当然,这些实验也可能是错的。AGASA小组报告说,他们的能量测量中有25%的不确定性,这是一个很大的误差来源,但还不足以解释他们看到的高能事件的存在。然而,他们对实验精度的估计也许是错误的。

幸运的是,正在进行的一个实验将解决这个矛盾。这就是奥格(Auger)宇宙线探测器,正运行在阿根廷西部的彭巴斯草原。如果奥格探测器证明了日本人的观测,如果可以忽略其他可能的解释,那么它将是最近百年来最重大的发现——人们将眼睁睁地看到,构成20世纪科学革命的一个基础理论第一次失败了。

为了观测如此极端能量的宇宙线粒子,需要什么工具呢?具有那么高能量的粒子来到大气顶部时,会产生其他类型的粒子簇射,像雨一样降落到一片广阔的土地。奥格实验由分布在阿根廷彭巴斯草原3000km2的几百个探测器构成。同时,几个高精度光学探测器不断扫描天空,捕捉粒子簇射产生的光。通过综合所有这些探测器的信号,奥格的研究者们就能决定原来那些落在大气层的粒子的能量,判断它们来自什么方向。

我写这些东西时,奥格天文台刚公布第一批数据。好消息是实验运行良好,但仍然没有足够的数据判定基于狭义相对论预言的截断是否存在。不过我们还是有理由希望经过几年的运行之后,会有足够数据来解决这个疑问。

即使奥格小组宣布狭义相对论依然成立,其发现本身也将是最近25年来——即未发现质子衰变(见第四章)以来——最重要的基础物理学发现。理论在没有实验指导下的黑暗中摸索的漫长岁月终于到头了。但如果奥格发现狭义相对论不完全正确,那么它将预示着新物理学的到来。那时,我们还需要花一定的时间来弄清那个革命发现有什么意义,会把我们引向什么地方。

第十四章 站在爱因斯坦肩头

假如说奥格计划或其他什么实验证明爱因斯坦的狭义相对论破产了,这对弦理论来说是一个坏消息:它意味着21世纪的第一个重大实验发现竟然全然出乎最流行的“万物之理”的预料。弦理论假定狭义相对论是正确的,和爱因斯坦在100年前写下它的时候一样。实际上,弦理论的主要贡献之一就是构造一个与量子论和相对论都协调一致的关于弦的理论。所以,弦理论预言,不论不同频率的光子来自多么遥远的地方,它们都以相同的速度传播。我们已经看到,弦理论没做出多少预言,但这是一个;其实,它是弦理论唯一的一个可以用目前技术检验的预言。

如果狭义相对论的预言错了,又将意味着什么呢?有两种可能。一种可能是狭义相对论错了,而另一种可能是进一步深化它。因为这一区别,引出了最近几十年来基础物理学中最惊人的新思想。

有几个实验可能粉碎或修正狭义相对论。奥格实验能做到,但我们对γ射线爆发的观测也能做到。那是一种剧烈的爆发,它在若干分之一秒内产生的光,和整个星系发出的光一样多。顾名思义,多数这样的光都是γ射线的辐射,它们是能量较高的一些光子。大概平均每天都有一个这样的爆发信号来到地球。第一个信号是在20世纪60年代末由军事卫星(本来是为了寻找非法的核试验)发现的。现在有专门的科学卫星在观测它们。

尽管有一些可能的理论,但我们还不知道γ射线爆发是什么来源。它们可能来自两颗中子星的碰撞或一颗中子星与一个黑洞的碰撞。不论哪种情形,两个天体都应该相互环绕几十亿年了,但这样的系统是不稳定的。当它们以引力波形式辐射能量时,它们会非常缓慢地盘旋着相互靠近,直到最终发生我们所知的最剧烈的碰撞。

爱因斯坦的狭义相对论告诉我们,光不论频率多少,都以相同速度传播。γ射线爆发为检验这个论断提供了实验条件,因为它们在很短的时间内爆发出多种能量的光子。最重要的是,它们可以经过数十亿年才到达我们,因此走进了实验的核心。

假如爱因斯坦错了,不同能量的光子将以略微不同的速度传播。如果两个在相同距离处产生的光子在不同时刻到达地球,那么这无疑预示着狭义相对论失败了。

如此重大的发现有什么意义呢?这首先依赖于理论失败所在的物理学尺度。我们预料狭义相对论可能失败的一个尺度是普朗克长度。回想一下第十三章说的,普朗克尺度大约是质子大小的10-20。量子理论告诉我们,这个尺度代表了一个临界点,在小于它的尺度下,经典的时空图景将彻底瓦解。爱因斯坦狭义相对论是那个经典图景的一部分,所以我们可以认为它将在那个尺度崩溃。

有什么实验能看到空间和时间结构在普朗克尺度破裂的效应吗?在当前的电子学水平,可以探测不同光子到达我们的微小时间差,但电子学是不是足以测量更微弱的量子引力效应呢?几十年来,理论家们一直在说,普朗克尺度太小,目前能做的实验还不能探测到它。就像100年前多数物理学教授认为原子太小而看不到,我们也在无数的论文和讲义里重复着这个谎言。那真是一个谎言。

值得注意的是,直到20世纪90年代中期,我们才认识到其实我们是可以探测普朗克尺度的。和许多事情一样,当少数几个人认识到它,想发表他们的思想时,却招惹了一片嘘声。其中一个是西班牙物理学家冈萨雷斯一梅斯特(Luis Gonzalez-Mestres),在巴黎国家科学研究中心工作。像这样的发现,在某人拿去公开发表之前,都会被不同的人独立发现过多次。在这个例子中,另一个发现者是罗马大学的乔万尼·阿梅林诺-卡梅里亚(Giovanni Amelino-Comelia)。他现在40出头,有着意大利南方人所特有的魅力和热情,钟情于物理,全身心地投入物理。量子引力的科学家们很幸运有这样一个伙伴。

当乔万尼在牛津做博士后时,就下决心寻求一种方法来观测普朗克尺度。这在当时似乎完全是疯狂的野心,但他敢于证明常识是错误的,并找到了证明的方法。他从质子衰变的检验获得了灵感。预言的质子衰变(见第四章)是一种极端稀有事件,但假如把足够多的质子放在一起,就可能看到它的发生。巨大的质子数量起着放大的作用,使极端微小和稀有的事件成为可见的。乔万尼给自己提出的问题是,这样的放大作用能否使他探测普朗克尺度的现象。

我们已经看到了两个放大的例子:宇宙线和来自γ射线爆发的光子。两种情形下,我们都把宇宙本身作为一个放大器。它的巨大尺度放大了极端稀有事件的几率,而光子经过的漫长时间可以放大微弱的效应。人们早就指出这些实验可能在理论上预示狭义相对论的失败。乔万尼发觋,我们的确能设计出探测普朗克尺度(也包括量子引力)的实验。

量子引力引起的典型的光速变化简直小得令人难以置信,但来自γ射线爆发的光子可以经过数十亿年的旅行,从而将这个效应放大了。几年前,根据量子引力效应的粗略估计,物理学家们计算不同能量的光子在经历那么长的旅行后,到达我们的时间间隔大约是1/1000秒。这是短暂的时间,但完全落在现代电子学的测量范围内。实际上,最新的γ射线探测器GLAST(γ射线大域太空望远镜)已经具备了这种灵敏度。它计划在2007年夏天发射,人们热切期待着它的结果。

乔万尼和他的合作者们第一次打破壁垒以来,我们已经发现了许多用具体实验探测普朗克尺度的方法。乔万尼的疯狂问题已经成为人们认可的科学领域。

让我们设想一下,假如某个新实验结果在普朗克尺度与狭义相对论冲突,那么它会告诉我们什么有关空间和时间本性的东西呢?

我在本章开头就说过,有两种可能。我们已经讨论了一种,即运动的相对性可能是错误的——意味着我们可以区分绝对运动与绝对静止。这将颠覆自伽利略以来的已成为物理学关键的一个原理。我个人认为这种可能是令人厌恶的,但作为科学家,我必须承认那确实是可能的。其实,如果日本的宇宙线实验AGASA的结果成立,那就已经说明我们看到了狭义相对论的这种失败。

但这是唯一的可能吗?多数物理学家可能会说,如果不同能量的光子以不同速度传播,那么狭义相对论就是错的。十年前我当然也会说这样的话。但我可能错了。

爱因斯坦的狭义相对论基于两个假定:第一个是运动的相对性,第二个是光速的不变性和普适性。会不会第一个假定对了而第二个假定错了?如果那是不可能的,爱因斯坦就不会硬提出两个假定。可是我认为,直到最近人们才意识到,只改变第二个假定也能得到一个和谐的理论。结果真的可以,但认识这一点却是我在职业生涯中有幸亲身经历的最激动人心的事情之一。

新理论叫修正的或双狭义相对论,简称DSR。它来自一个似乎会引出悖论的简单问题。

我们已经说过,普朗克长度被认为是一个界限,小于它的尺度将出现一种新的、本质上是量子力学的几何。不同的量子引力方法都有一点共识:普朗克长度在某种意义上是可以观测的最小尺度。问题是,所有观测者都同意什么是最小长度吗?

根据爱因斯坦的狭义相对论,不同观测者所看到的运动物体的长度是不同的。和米尺一起的观测者会说尺子是1m长,但任何相对于它运动的观测者看到它要短一点儿。爱因斯坦称之为长度收缩现象。

但这意味着不可能存在所谓“最小长度”之类的东西。不论多短的长度,你总能通过接近光速的相对运动使它变得更短。这样,普朗克长度的概念与狭义相对论之间就存在着矛盾。

现在,你可能认为卷入这个量子引力问题的专家们都被这个矛盾挡住了。你甚至可能认为聪明的大学生刚读一年级物理时就能提出这个问题。毕竟,在弦理论和量子引力中做着最艰难工作的杰出的物理学家,都是从天真的学生走过来的。难道就没有几个看出这个问题吗?就我所知,几乎没有,直到最近。

看出那个问题的是乔万尼。1999年,他遇到了刚才说的那个疑惑,然后解决了它。它的思想是拓展爱因斯坦走向狭义相对论的路线。

狭义相对论的第二个假定(光速是普适的)似乎更是自相矛盾。为什么呢?考虑两个观测者跟踪一个光子。假定两个观测者相对运动。如果他们测量光子的速度,我们通常认为会得出不同的结果,因为那是正常的物体行为。例如,我们看一辆从身边超过的公共汽车,在我看来它的速度是10km/h;因为我的小汽车以140km/h的速度奔跑,所以站在路旁的观测者会看到公共汽车的速度是150km/h。但是,假如我在同样状况下观测一个光子,狭义相对论告诉我们,路旁的观测者将看到那个光子的速度和我看到的一样。

那么,为什么这不是一个矛盾呢?关键在于,我们没有直接测量速度。速度是一个比值,它是一定时间经过的一定距离。爱因斯坦的核心认识是,不同观测者,即使以不同速度相对运动,测得的光子总是具有相同的速度,因为他们测量的空间和时间都不同。他们测量的时间和距离的变化方式,恰好满足光速是一个普适的量。

可是,为什么这对光是不变的,对其他东西却不是呢?我们不能对距离也玩儿同样的技巧吗?就是说,一般说来,我们知道,观测者测量运动的米尺没有1m长。这对多数长度都是正确的,但是,当我们一路下来,直到普朗克长度时,那效应就会消失了吗?这意味着如果尺子恰好是普朗克长度,那么即使它在运动,所有观测者也会得到相同的长度。那么,我们是不是有了两个普适的量呢?一个速度,一个长度。

爱因斯坦对速度的技巧成功了,是因为没有什么东西能比光跑得更快。世界上有两类事物——以光速运动的事物和以低于光速运动的事物。如果一个观测者看到某个事物比光慢,那么所有观测者都一样;如果一个观测者看到某个事物和光一样快,那么所有观测者也都一样。

乔万尼的思想是对长度运用同样的逻辑。他提出修正空间和时间测量随不同观测者变化的法则,使它满足,如果观测对象是普朗克长度,则所有观测者都认同它具有普朗克长度;如果比它更长,则所有观测者也有同样的结果。这个纲领可以是和谐的,因为对任何观测者来说,没有比普朗克长度更短的东西了。

乔万尼很快发现,爱因斯坦狭义相对论方程的一种修正可以实现这种想法。他称之为双狭义相对论,因为创立狭义相对论的技巧在这儿运用了两次。我曾沿着他的思路寻找探测普朗克尺度的方法,但他在2000年向大家散发他双狭义相对论思想的论文时,我起先还弄不明白呢。95

那是很恼火的事情,但还有更令人恼火的。大约10年前,我也陷入了同样的困惑。困惑来自我正在研究的圈量子引力,那是引力的一种量子理论。细节并不重要——关键在于我们的圈量子引力计算似乎和爱因斯坦的狭义相对论相冲突。现在我明白了,这些特殊计算实际上真的和爱因斯坦狭义相对论矛盾。但那时候,这种情形想起来就令人恐慌,经过思想斗争以后,我放弃了整个研究路线。实际上,这是最终令我放弃圈量子引力而做弦理论的系列步骤的第一步。

但就在我放弃它的时候,我有了一个想法:也许可以修正狭义相对论,使它满足所有观测者(不论运动与否)都有同样的普朗克长度。这是双狭义相对论的关键思想,尽管我没有足够的想象力为它做任何事情。我想了一下,看不出有什么意义,就去做其他事情了。虽然10年后看到了乔万尼的论文,却没能让我想起过去。我只好从其他方向来把握这个思想。当时我是伦敦帝国学院的访问教授,在那儿认识了一个著名物理学家,叫若昂·马盖若(Joao Magueijo),是来自葡萄牙的年轻宇宙学家,和乔万尼的年纪差不多,也洋溢着同样的拉丁式的热情。

马盖若的名声在于他有一个真正疯狂的思想:光在极早期宇宙中传播更快。这个想法使暴胀成为多余,因为它解释了早期宇宙的每个区域是如何能有因果关联从而达到相同温度的。不需要极早时期的指数式膨胀,也能产生这样的结果。

结果不错,但想法太疯狂了——真正的疯狂。它与狭义和广义相对论都格格不入。除了说它“异端”,恐怕找不到别的字眼儿了。然而,英国的科学界对异端很宽容,马盖若在帝国学院成长起来了。如果他在美国,我想有着那种思想的他未必能做博士后。

马盖若和帝国学院年轻的阿尔布里希(Andreas Albrecht)教授一起发展了他的思想。还在宾夕法尼亚大学读研究生时,阿尔布里希就是暴胀理论的创立者之一。最近,他离开英国回到了美国。我在帝国学院待了几个月后,才发现他和我是同路人。他想知道是否有方法使他的可变光速(VSL)宇宙学思想与狭义和广义相对论一致。不知为什么他觉得和我交谈可能会有所帮助。

我那时并不知道事情已经有人做了。实际上,整个VSL宇宙学更早就由多伦多大学那位想象力丰富的物理学教授莫法特发展起来了。经历了多次“异端”,莫法特发现了他的思想,并以与狭义和广义相对论协调一致的方式解决了它,但他想在专业杂志上发表论文时,却被拒绝了。

马盖若在2003年的《比光速还快》一书中告诉我们,当他和阿尔布里希正打算发表自己的论文时,听说了莫法特的工作。96这时,他表现了一贯的作风,热情地和莫法特交了朋友——现在他们的关系还很密切。他开始与我交谈时,已经知道了莫法特的工作,但我想他还没有理解人家已经解决了他正想解决的问题;或者他已经知道了,但是不喜欢那种解决方法。

莫法特如今是我在圆周理论物理研究所的朋友和同事,他的胆略和创造力实在令我钦佩不已。我也曾说过我是多么欣赏乔万尼对探测普朗克尺度的见识,可我得痛苦地承认,若昂和我忽略了他们两位的工作。从某种意义说,我们做对了,因为我们发现了不同的方法,一样可以协调可变光速与相对性原理。如果我知道问题已经解决了——不是一次,而是两次,肯定不会再为它费力气。

若昂经常带着这个问题来找我。我也总是找时间和他交谈,因为他的活力和独特的物理学眼光已经吸引了我。但在几个月里,我都没认真考虑过他所说的。当他拿一本老书给我,看见里面也讨论过那个问题,我才转变了思想。那是著名俄罗斯数学物理学家福克(Vladimir Fock)写的一本广义相对论教科书。97我(和所有物理学家一样)了解一些福克在最子场论的工作,但我从没见过他关于相对论的书。若昂想要我考虑的问题是福克书中的一道家庭作业题。当我看到问题时,顿时就想起我十几年前的想法,于是整个事情就豁然开朗了。其实,问题的关键就是保留爱因斯坦的狭义相对论原理,但要改变它的观测法则,使所有观测者所看到的光速和普朗克尺度都是普适的。实际上,常数的速度不再是所有光子的速度,而只是能量很低的光子的速度。

起初我没看出问题和这个思想有什么关系。我们有了一点数学,但还没有完整的理论。大约就在那时,我做了一次旅行,要在罗马停留。我在那儿和乔万尼谈了几个钟头。我突然明白了他在说什么。他早就有了我们正在探究的思想,而且第一个解决了它。不过,他的解决方法里还有很多我不明白的东西。数学看起来很复杂,好像关系着波兰数学物理学家小组在十几年前建立的某种形式——那是我肯定不可能精通的。

我花了很多年去理解那个问题的数学细节。直到我读了英国数学家马吉德(Shahn Majid,量子群的创立者之一)的早期论文,才透彻地理解了。他的工作与波兰数学家小组用的数学有着密切的联系。马吉德从几个想象的概念开始,讲我们应该如何在单一的数学结构下表达相对论和量子论的基本发现。由此他发展了量子群(这是对称性思想的革命性扩展),然后在我们所谓的非对易代数的基础上修正了相对论。他的发现是清楚表述DSR所需要的数学核心,但至少对我来说,在第一次读他复杂的论文时,并没看出这一点。

无论如何,若昂和我都忽略了数学,而只是一味地谈物理。2001年9月,我移居加拿大,加入新建的圆周理论物理研究所,我们的进展被迫停下来了。一个月后,若昂来到研究所,成为它的第二个访问学者。他到达的那天下午,理论终于尘埃落定了。我们在滑铁卢小区的一个叫“会饮”的咖啡馆里,坐在舒适的躺椅上工作。他还没倒过时差,而我刚从9·11事件后的纽约度周末回来,疲惫不堪。若昂讲话时,我都睡着了,醒来时发现他也在打瞌睡。我还记得他在我失去意识时说的一些话,在便笺纸上写写画画,然后又睡着了。他开始讲话时,我又醒了,又有了几分钟大家都清醒的时间。那个下午就在我们的交谈、计算和瞌睡中过去了。我不知道咖啡馆的服务员会怎么看我们。但我们在某个时刻突然想到了一个几个月都没想到的关键因子,它与位置和动量的交换有关。当我们精疲力竭时,已经发现了DSR的第二种形式,比乔万尼发展的形式简单得多。它就是专业人士现在所知的DSRII。

这大概就是若昂向往的东西。在我们的形式中,能量越高的光子跑得越快。于是,在极早期的宇宙,当温度很高时,光速也很高,总的说来都高于今天的光速。当我们回到更远的过去,温度接近普朗克能量,光速成为无穷大。需要更长的时间,人们才发现这引出一种与广义相对论原理也和谐一致的可变光速理论,但我们终于还是发现它了。我们借平钦(Thomas Pynchon)小说的名字,称这个理论为引力虹。98

“双狭义相对论”是个很笨拙的名字,但固定下来了。它的思想很优美,已经有很多人研究和讨论过。我们不知道它是否描述了自然,但我们对它有足够的认识,知道它是有可能的。

人们最初对DSR的反应不是欢欣鼓舞。有人说它自相矛盾,有人说它只不过是爱因斯坦狭义相对论的一种复杂写法,还有人则两方面都批判。

为了回答第二个批评,我们证明了那个理论做出了不同于狭义相对论的预言。参与这些讨论的关键角色是一个来自华沙的重金属音乐发烧友,名叫耶日(Jerzy Kowalski-Glikman)。(也许只有欧洲人能真正充当这两种角色。)我相信他第一个真正理解了乔万尼在说什么。我肯定是先明白了他的短小精悍的论文,才读懂了乔万尼的论文——连篇累牍,印得密密麻麻,尽是旁白和细节。耶日发现了双狭义相对论的几个重要结果,也是他清理了我们的工作与他的波兰同事们先前的数学工作之间的关系。

一天下午,我们几个人在多伦多我女朋友的家里展开了一场讨论,我才豁然明白了DSR,知道了它的不同方法是如何相互联系的。乔万尼、耶日、若昂和我紧紧地围坐在狭窄餐厅的小桌旁,试图深入我们分歧和误会的根底。耶日平静地主张,一样东西要有意义,就必须满足一个和谐的数学结构,对他来说,那就是他和他的波兰同事们研究过的非对易几何。若昂说,与物理学有关的任何事物都可以离开虚幻的数学来认识。乔万尼指出,如果不关心哪些数学表达对应于可以测量的东西,我们对这些理论当然可以随便乱说。有个时候——我忘了那是什么话引起的——乔万尼抓起锋利的面包刀吼道,“如果你说的是对的,我就割断我的喉咙。就现在!”

我们盯着他,吓得不敢说话,片刻过后,我们突然放声大笑,他也笑了。从那以后,我们才开始倾听彼此在说什么。

实际上,DSR有不同的形式,也有不同的预言。在某些预言中,存在一个不可逾越的能量,就像最大光速一样。在其他预言中,没有最大能量,但有最大动量。这是很不幸的,因为这削弱了理论的预言能力;但它似乎也无损于理论的和谐,所以我们还得把它留下来。

为了说明DSR的和谐,我们可以证明它在某个可能的宇宙中是正确的。那个可能的宇宙很像我们的宇宙,区别在于它的空间只有二维。20世纪80年代,人们发现量子引力可以精确定义在只有两个空间维的世界。我们称它为2+1量子引力,代表两个空间维和一个时间维。而且,如果没有物质,理论还可以精确求解——就是说,我们可以找到精确的数学表达来回答有关理论所描述的世界的任何问题。

结果发现,DSR在任何具有两个空间维、量子引力和物质的世界里都是正确的。人们确立的DSR的特殊形式是乔万尼原来发现的形式。当耶日和我回顾文献时,发现有几个人已经看到了这个二维世界与DSR有关的一些特征,但那时还没有DSR的概念。我们很兴奋,向圆周研究所的同事弗雷德尔(Laurent Freidel,从法国来的,做量子引力研究)讲了这个情况。他告诉我们,他不但已经知道,而且早就想告诉我们了。我相信那是真的。在讨论中,弗雷德尔比我更有精神,我常常听不懂他讲的东西,于是他讲得更快、更大声。不管怎样,我们还是合写了一篇文章,解释为什么DSR对二维空间的宇宙一定是正确的。99

后来,弗雷德尔与利维因(Etera Livine,来自法国大溪地,圆周研究所的博士后)合作,详细证明了DSR在有物质的2+1维引力理论中是如何成功的。100这些结果很重要,因为DSR有了一个可能世界的模型,也就保证了理论的和谐。

为了使DSR成为可靠的理论,还有一个必须解决的问题。我们说过,在许多形式的理论中,存在某个粒子所能具有的最大能量,通常被认为是普朗克能量。这不是一个实验问题,因为观测到的最大能量是在AGASA宇宙线探测器中的质子能量,大约是那个最大能量的十亿分之一。