第六章 创造性演化

04-12Ctrl+D 收藏本站

化学反应是含有时间之箭的一大类过程:这些过程都是不可逆的。有些化学反应显示着非常明确、非常有规则的变化——它们简直就是一种不折不扣的化学“钟”。对这些过程进一步研究,会让我们了解到,它们里面的时间是如何以及是为什么会滴答消失的。进一步说,既然有机细胞的化学性质就是生命的精髓所在,这些钟也就是转动我们自己身体中诸齿轮的微观“轮齿”。时间之箭将以“生命之箭”的方式出现。在这出现的过程中,它产生的花样是如此细致,如此丰富,使我们实在不能相信它是“简并派”人们所说的幻觉。

内禀于第二定律之中的时间之箭,并不等于一直走向无序的盲目破坏;相反的,从第五章开始讲的,支配远离平衡的不可逆过程,对其原理的研究,能帮助我们了解,缓慢而无情的衰退、错综复杂的生命图样、湍流的泛滥,这三者之间的界线如何划分。

一个系统只有被驱赶到远离平衡的状态之后,才能开始产生我们感到兴趣的节奏。试以一瓶啤酒做个有趣的比方。瓶子直放在桌上时,啤酒处于力学平衡。斯文的饮酒者将酒瓶稍加倾斜,使酒平稳地流入杯中,这样他把啤酒移到一个“近平衡”的稳态。可是一个急于解渴的人,抓起瓶子就喝,很可能就会把酒推到远离平衡的状态。他会发现,如果瓶子斜过一定程度,啤酒便会很规则地汩汩流出来。对酒瓶来说,存在一个“临界角度”,酒瓶一达到那个角度,酒就开始来回摆动。那个角度是一个转折点,是一个从混乱到组织的跳板。

这当然就是上章检查自组织的热力学基本配方时,开始考虑的课题。将第二定律应用于任何一个开放系统,即一个可以输入也可以输出物质和能量的系统。将此系统从平衡状态远推到一个转折点,组织便可能出现。我们已经遇到过这样的例子:一个化学反应达到它的转折点以后,出现有规则的颜色摆动,形成为一台十足的化学“钟”。我们目前的任务是,当像这样的钟远远离开它的第一个转折点以后,我们应该用什么方式来描述它。

光靠热力学是不够的。热力学通过熵增的倾向描述时间之箭,它只在去往平衡的路上,放置了指路牌,只告诉我们什么地方变化会发生。但至于会是何种变化,它却给不出任何线索。热力学中没有一个万能法则,告诉我们一个系统如何在时间上演化。我们不得不向热力学告别,而开始跟一些崭新的技巧打交道。

秩序和混沌

有人或许会想试用量子物理学或经典物理学来描述化学钟。这个办法将是极端复杂的,但即使不管这一点,我们也得弃之不用,因为这两套理论都不区别时间的两个可能方向。我们必须另想办法。想知道像火车的往来那种日常的事情,我们查一下时刻表就行了,无须了解火车运行的方式,不必管火车是用蒸汽的,还是用电的,还是用柴油机的。类似地,要描述一台化学钟,我们搞一套纯经验性的报道就行了,这项报道不必等分子层次完全了解以后就可以写。

这就是所谓现象派的办法;当不可逆过程推到极点时,这种办法特别有用。再以我们那瓶啤酒为例。要是我们把酒瓶整个倒过来,那就会出现比斜着的时候的咕噜咕噜还更妙的行为:啤酒的流出将变为湍流式,出现涡卷,不计其数四面乱跑的分子组织成漩涡。同样地,我们也将看到像化学钟反应那种不可逆过程,如果超过某个极限,混沌便会发生。这就是上章提到的动力学混沌:这里,严密规律所产生的行为,看上去是随机性的,其实是具有很细微的组织。有些科学家相信混沌支配着各种复杂的现象,例如病人心脏不规则的跳动,野生动物总数乍看上去毫无规律的涨落,气候在时间上的变化,等等。

初看上去,混沌似乎跟化学钟的有组织行为迥然不同,其实两者在物理上(数学上)系出同门。这一点很重要,其基础就是时间之箭。假设时间是连续的,而不是一系列分离的时刻,所有的耗散系统便可以用“微分方程”来模拟。“微分方程”是瞬时变化的数学描述。北美洲吉卜赛蛾总数的变化率也好,化学钟各种含量的变化也好,微分方程都可以同样应付。这些方程和牛顿方程、爱因斯坦方程、薛定谔方程不同,这些方程本身具有时间之箭。它们允许各式各样众多的解——从自组织到混沌——它们从多方面说明,为什么我们这世界是如此丰富多彩。对于它们在生物学中的含义,我们将在本章和下章中加以探讨。

这些时间不对称的微分方程里面,是什么因素使它们既可以产生秩序,又可以产生混沌呢?是“非线性”。前面讲热力学时我们已经注意到,“非线性”的意思就是:“所得非所望。”一个线性关系中的量是成比例的:10个橘子的价钱是1个的10倍。非线性意味着批发价格是不成比例的:一大箱橘子的价钱比1个的价钱乘橘子的个数要少。这里重要的观念是“反馈”——折扣的大小倒过来又影响顾客购买的数量。

互为因果,听上去很简单,但常会引起出人意料的现象。它能使系统变为不稳定,使它达到一个临界点,就像麦克风和喇叭之间的正反馈,把悄悄耳语通过一个放大回路弄成震耳欲聋的狂吼一样。在化学钟里,当一种化学剂的产生影响它下次产生率时,反馈就出现了。是反馈把化学混合体中的起伏放大成化学钟里的前后呼应的颜色变化。也就是反馈使旅鼠群落过早死亡:旅鼠可能繁殖太快,把能吃的食物一下子都吃光了。生物化学界也有类似的情况,例如,一个反应产生某种酵母,该酵母的出现又鼓励自身的生产,终于把所有的反应剂都耗尽。在生物界中,各式各样的正反馈和负反馈凑合在一起,把细胞核酸DNA中的遗传蓝本发展成复杂的有机体。

只是最近20年来,我们才开始开发耗散式非线性方程中的潜力。线性方程可以用已知的数学解析手段来研究、来解,而非线性方程,除掉少许特殊情况之外,很难用这种方法来解。这里只好用最老实的办法——把数字输进方程,一步一步用数字计算求解。这就是多年来潜能如此丰富的这项领域很少人问津的主要原因:计算机问世以前,这种工作无法进行。但现在我们可以详细地探讨这座非线性原始丛林了。

非线性数学看上去很“邪门”。在计算机还未成为日常工具以前,人们采用近似方法粗略描述非线性系统——把系统线性化。试估计一下加薪以后要付的税。虽然一般说来税收规则是非线性的,和个人收入的关系很复杂,可是为了得一个粗略数目,我们不妨假设税只照“起码率”付。但这种线性手段,用途迟早是有限的,不仅是处理一年度的税收申报,处理非线性动力学也是一样。贫血的线性近似得不出来新花样,只有新的,非线性的变化才可以产生我们想解释的各式各样的组织和混沌。下面我们将看到:运用非线性动力学,加上一种动力学行为的生动描述——所谓“分叉分析”(见第162页),我们可以对远离平衡的时间演化,进行比只用热动力学时详细得多的调查。

培养自组织

最简单的过程中可以出现意料不到的非线性效应。上章我们见到热扩散的例子(图15):当两种气体的混合体由于加热而离开平衡态后,组织便会以一种简单浓度梯度的形式出现。那里,离平衡只少许的偏离便可导致宏观的秩序。然而此种现象,如果跟当系统离开它第一临界点以后,自发涌出的壮观的组织比起来,仍是小巫见大巫。夹在两片玻璃之间的一薄层液体,对它加热就可以使组织出现,形式是六角形对流单元组成的蜂巢结构。这对任何一个因循传统的、基于平衡的世界观的人来说,是一件很惊奇的现象。我们总以为加热越多,液体里的分子便会跑得越快、越乱,怎么反而出现结构了呢?

蜂巢状的自组织是法国科研者贝纳(Henri Benard)于1900年首次发现的。1916年瑞利男爵(Lord Rayleigh)曾尝试对其进行解释。现在我们知道它是来于所谓“瑞利-贝纳流体力学不稳定性”(参见彩色插图)。

实验是把液体盛在一个透明碟子里,把碟子放在像烧菜用的电炉一类的热源上。热以传导或对流或两者兼有的方式从碟子的底部升到顶部。在加热以前,液体看上去是平静的,尽管微观层次上是分子在作或多或少的随机运动。一旦加热,液体在垂直方向便产生一个温度差。然而液体在宏观层次上依然是静止的,直到顶部和底部之间的温度差达到某个阈值之后,情况才会改变。阈值未达到以前,热的输送只是以传导的方式进行。超过阈值以后,对流开始,底下较热的液体流入上面较冷的部分。在此同时,蜂巢图案由于浮力、热扩散、黏滞力三者之间的耦合而产生。

如果按照基于平衡的想法,我们便会以为加热越多,不计其数的分子便越是在碟子里到处乱窜。可是,看一下彩色插图就知道,蜂巢结构是远比加热以前的情况更有组织。蜂巢结构的尺度是个别分子之间距离的1亿倍。为了形成这个蜂巢状的对流单元,无数分子必须在如此巨大的尺度上“齐步运行”。只要把温度差保持着,这个蜂巢结构肉眼就看得见。热的耗散把熵从系统中输出,而使蜂巢结构维持下去。

如用热动力学的描述,六角单元出现的温度就是上章讲到的临界点或分叉点。在该点,系统有两条路可走。例如在瑞利-贝纳不稳定性的情况下,邻近单元具有相反方向的对流运动。温度一旦超过临界值,这些单元便肯定出现,这是毫无疑问的。可是单元旋转的方向是不能预测的,它是每次实验微观层次里,许多控制不了的涨落升级到宏观层次的结果。普里高津的同事尼古力斯(Gregoire Nicolis)说,该现象是出于“偶然性和决定性之间一件出色的合作”。

要培养出自组织,涨落是必需的种子。在离平衡态不太远的地方,液体中的对流很小,很守规矩,作用不大。这时涨落像临死的人说的耳语,很快地就消失了。但是如果存在有反馈,这句耳语就会变成狂吼。在远离平衡的状态之下,系统的各种非线性性质将把微观对流放大成覆盖整个碟子的组织,形成一个液体的蜂巢。有些人想用热动平衡的语言来解释这个现象。但这种语言对比方说冰晶那种单调的规则重复还可以应付,要它来描述像瑞利-贝纳细胞组织那种“非静止的”、耗散式的结构,是完全做不到的;这个组织只是液体在加温状态之下才能存在。

大多数的化学家和分子生物学家对世界的看法,是着重个别分子的活动。这种办法对许多处于平衡状态的系统来说是很有效的。可是它表达不出一个具有自组织的介质里的分子和分子之间的“信息交流”。处于平衡状态的冰,水分子间彼此影响的作用范围不超过一亿分之一米,而出现在耗散式系统的结构相对庞大得多,大到厘米的量级——这种动态结构类似成千上万的冰箱以同样的速度制造冰块,类似全纽约的居民同时在做同一个体操动作。

然而自组织并没有什么玄奥;下面将会说明,它是在远离平衡态的情况下,含有时间之箭的物理定律的必然后果,尽管这是个出人意料的后果。我们的兴趣并不是在“时间的尽头”平衡热力学统治一切时,某个个别化学反应的去向;我们感到兴趣的是,在到达平衡态的途中,亿万个分子居然会如此步伐协调,在空间形成宏观的图案,在时间上出现大规模的振荡。

要知道这是何等出人意料之外的事,设想一辆载满网球的卡车,一半网球是白的,一半是黑的,均匀地混在一起。对液体加热就相当于把卡车开在高低不平的道路上,使网球剧烈地相互碰撞。设想网球在这沸腾状的场合中,居然排出了一个规则的图案,好比说,所有黑网球都跑到车子的一端,所有白网球都跑到另一端。瑞利-贝纳细胞组织所显示的大规模秩序是同样地令人注目:它意味着巨大数目的个别分子在时间和空间上的同步行动。真正比起来,后者是更令人惊讶的,这些分子形成的结构,相对来说,远超过网球的图案。看上去好像是,在离平衡态足够远的场合,每个分子都有同一个时间感,都按照那个时间齐步动作。整个系统变活了——它不能再被看为一群四面乱跑的分子。液体中的这些分子自发地自我组织起来了。

化学中的自组织

要把能起化学反应的混合物保持远离平衡,是很简单的。只要把它放入一个不断搅动的流水式反应器就行了,而这种反应器是每个化学工厂的典型设备。化学物品进入反应器上方,由于搅动而起化学反应,成品再从低处拿走。如果某个成品(叫它X)催化自身的生产——一种所谓“自催化”的反馈,各种非线性的种子便种下了。X在某个时刻形成的数量要看X当时有多少,这种非线性的特征类似麦克风和扩音机之间的正反馈。这样,并不太麻烦,我们就具有了自组织和像化学钟那类现象所需要的各种因素。

第一个考虑到这种可能性的是数学家杜灵(Alan Tur-ing),他是20世纪英国科学界最伟大的人物之一。他这一套想法写在1952年《皇家学会哲学丛刊B部》发表的一篇出色论文里面,当时他40岁,在曼彻斯特大学工作。智力成就点缀着杜灵的一生:他本人就像座人体化学钟,每五年鸣响一次,这是最后一次。1935年,他创造了“通用机器”的概念,把一个描述精神的简单机械图像和纯数学结合起来,说明机器可以模拟思想;1940年,他在白金汉郡布莱其列镇当密码专家,他的计算才能被用于破译德国海军情报,情报先用一台“厄尼格摩(谜)机”编码;1945年,他从事制造“自动计算引擎(Automatic Computing Engine)”,这是他的通用机器也就是电脑的实际体现;最后,在1950年,一生许多时间花在破译敌人密码的杜灵,将他的注意力转向大自然用以产生各种图案的密码。

杜灵当时的兴趣是想为形状、结构、功能在生物体中的出现,即生物学中所谓的“形态来源论”,找出一个化学基础。杜灵问他自己一个简单的问题:一个有机体是如何把一个化学浑汤整理成为一个生物结构,如何使一团一模一样的细胞变成一个有机体?这是生命最大的难题之一。然而他在论文的提要中写道:“本理论并不提出任何新的假设;它只是说某些熟知的物理定律就足够解释许多事实。要全部了解本论文需要相当程度的数学,需要少许生物学和初等化学。”

让我们来考虑一下胚囊的发展过程:一个哺乳动物的胚胎,本来是一个许多细胞组成的球体,这球体逐渐失去它的对称性,有些细胞发展成头,有些发展成尾巴。从一个完美的球体开始,我们也许会以为,支配它发展的生物化学反应的均匀、不可逆的扩散,会保持这球对称性,那么我们每个人都应该是一团一团的球体了。然而在这篇论文里,杜灵证明,受精卵变成生物复杂形态所必需的这种对称性的破坏,的确可以出现。他这里的思想定性地说,是和我们上面已经讲过的一样:在平衡态附近,最对称的均匀状态是稳定的;远离平衡态,均匀状态就会因为到处存在的涨落而变成不稳定了。杜灵打了个机械式比喻:“一根棍子如果从它引力中心稍上的一点吊着,棍子将是处于稳定平衡。但如果一个老鼠沿着棍子向上跑,平衡便迟早会变为不稳定,棍子便会开始摆动。”

卵很少是球对称的,而且诸如引力的因素会破坏这对称性。尽管如此,从杜灵的想法可以很生动地描述出自然界各种图案的产生,蜗牛壳也好,蛇皮也好,这些都将在下章详述。这里的过程当然都是不可逆的,都含有时间之箭。可悲的是,杜灵没有能更多地发展这套思想,他讨论形态形成的论文发表两年后,就自杀了。

英国社会50年代的道德风气使杜灵活不下去。1952年,杜灵的末日开始来到,他以“违反1885年刑法修正法第二节,犯粗鄙行动罪”的罪名,被提入法庭受审。先是由于警察调查他家发生的盗窃案,使他自招是个同性恋者。他被处缓刑,送入医院接受医药治疗,注射了降低性欲的荷尔蒙。可是在1954年圣灵降临节的星期一,50年来最冷最湿的一天,杜灵吞食了泡过氰化物的苹果。郝基斯(Andrew Hodges)在他写的《杜灵传》里讲道,1939年杜灵在剑桥看了《白雪公主》的电影:“他非常欣赏恶巫用绳子吊着苹果,晃来晃去放进沸腾的毒药锅里,一面口中念念有词:‘苹果泡呀,泡呀,睡觉一般的死亡,泡进去吧。’这几句话,他本人就喜欢念来念去,日后居然应验了。”

杜灵的死一如玻尔兹曼的自杀,是科学界的一大创伤。幸好他已经取得一项重要的发现,他发现如果多种颜色的物体具有不同的扩散率,在液体里相互起反应,它们便会变化其浓度而形成空间的图案。这个现象是违背直觉的,因为我们总觉得任何不可逆的混合过程,结果总是把原有的图案、结构洗刷一尽,就像咖啡加牛奶而产生的花样迟早总要消失一样。杜灵远远超过他的时代,他写出了数学配方,既可以制造不随时间变化的稳态图案,也可以取得像化学钟里的彩色波浪的振荡式图案。现在我们把离开平衡态足够远的、图案首次出现的那一点,叫做“杜灵不稳定性”点,这是我们上面提过的“临界点”的一个例子。可是,在该点认为应该出现的图案,虽然理论上可能,当时还没有在任何一个实际化学系统里切实地看到,并且他的模型里的有些细节由于其他原因,也受到过批评。尽管如此,生物界里自组织是很普遍的,其中有些例子是可以用“反应-扩散”理论来解释。但目前我们先把注意力集中在一些比较简单的化学现象上。

此后15~20年,杜灵的工作可说没有受到化学家和生物学家的注意。其原因很多。为了处理所涉及的非线性方程,杜灵采取了线性化的办法,即假设在有一定限制的情况之下,数学行为是线性的,是可预知的。这样一来,他的分析就难免太“近视”了,离开平衡态以后,不能超越过第一个临界点。换言之,杜灵可以说什么时候将有图案出现,但他不知道,当系统继续远离平衡态时,那幅图案将会起什么变化。杜灵意识到要继续发展这项工作必须要用高速计算机,而这样的计算机当时是没有的。再说,当时还没有任何人知道有什么化学反应,是杜灵的理论可以应用的。

布鲁塞尔振子的诞生

目前许多实验室在从事自组织的研究,用的方法和杜灵原来用的大致相同。近20年来,特别是两项关键性的发展,大大提高了人们对这方面的兴趣。一项是1968年在布拉格举行的讨论会上,西方的科学家首次听到魔术似的“贝鲁索夫-扎孛廷斯基化学反应”(下面很快就要详述),并且把它和生物界发生的一些振荡加以比较,这些振荡帮助生物利用能量,例如酵解和光合作用。另一项发展是普里高津和勒菲弗(Rene Le-fever)的工作,也是在1968年发表的。他们引用了杜灵的启发性论文,构造分析了一个具有空间自组织必需条件的、起化学反应的模型系统。1973年,弗吉尼亚工艺大学的泰森(John Tyson)给这个模型命名为“布鲁塞尔振子”,因为它诞生在比利时首都。在这篇论文里,普里高津和勒菲弗证明了布鲁塞尔振子出现的方式符合本书第五章提及的“格兰斯多夫-普里高津热力学演化准则”。(这里重提一下:该准则基于热力学第二定律在远离平衡的场合的运用。)这是他们能找到的模型之中,既满足可能出现热力学不稳定性的演化标准的条件,又容易处理的最简单的模型。因此这模型具有坚固的热力学基础。此后,勒菲弗和尼古力斯证明了布鲁塞尔振子可以在某些化学物质的浓度上,显示出持续不断的、规则性的振荡。

在诸如布鲁塞尔振子的化学钟的情况下,不难看出,反馈和非线性对自组织是少不了的;这里,巨大数目的分子在产生图案的过程中,似乎在互通信息。布鲁塞尔振子是一个理想化的模型,它牵涉到两种化学物质A和B,它们转化为另两种物质C和D。为了产生有趣的非线性现象,转化不是在单独一个化学反应里完成,而是由四个基本步骤组成,其中牵涉到两个中介体X和Y。详细情况并不复杂:一个A分子先转化成一个X分子,这个X分子在第二步和一个B分子起作用,产生Y和C。第三步是两个X分子和一个Y结合产生三个X分子。最后的反应是X直接转化成D。到达自组织的“跳板”——非线性反馈,出现在第三步,那里,从两个X分子,经过和中介体Y的反应,得出三个X分子。整个过程于是存在有反馈,因为其中一个分子牵涉到自身的生产,它“自催化”了。于是非线性出现了,因为每两个起反应的X分子,都要产生另一个,一共变成三个了。

如果化学原料未用完之前再加满,布鲁塞尔振子就可以保持在远离平衡态的状态。为此,只要把反应放在一个不断搅动的、开放式的反应器中进行。我们控制着A和B流入的速率,使它们保持适当的浓度,同样地,我们也控制着产品C和D的浓度,唯一随时间变的就是X和Y的浓度。如要知道它们是怎么变,就得写出布鲁塞尔振子的数学描述,这是一系列有关X和Y的耦合微分方程,并且对这些方程求解。

隐藏在耦合微分方程里面的错综行为,可以从布鲁塞尔振子的行为中窥见一斑。这里的数学分析相当复杂,但如果设想X是红的,Y是蓝的,结果就可以叙述如下:

让我们先考虑化学反应完结时的情况。各种成分混在一起,互起作用,反应达到平衡,化学变化停止。在平衡态下,是一种普普通通的紫色的液体,一种红分子和蓝分子的混合体。如果A和B的浓度保持在平衡值附近,保持在普里高津最小产熵定理有效的定态区以内,就不会发生什么大变化。只是当A和B的流人率超过平衡浓度以外某个阈值以后,有趣的现象才会发生。(在啤酒从酒瓶流出的例子里,超过这临界值,酒就汩汩地流了。)对化学钟来说,不管X和Y初始浓度是多大,超过临界值,振荡便要出现。反应体很有规则地一会儿变红,一会儿变蓝。这现象,包括啤酒的振荡流出,叫“霍普夫(Hopf)不稳定性”,因为是这位数学家发现的。

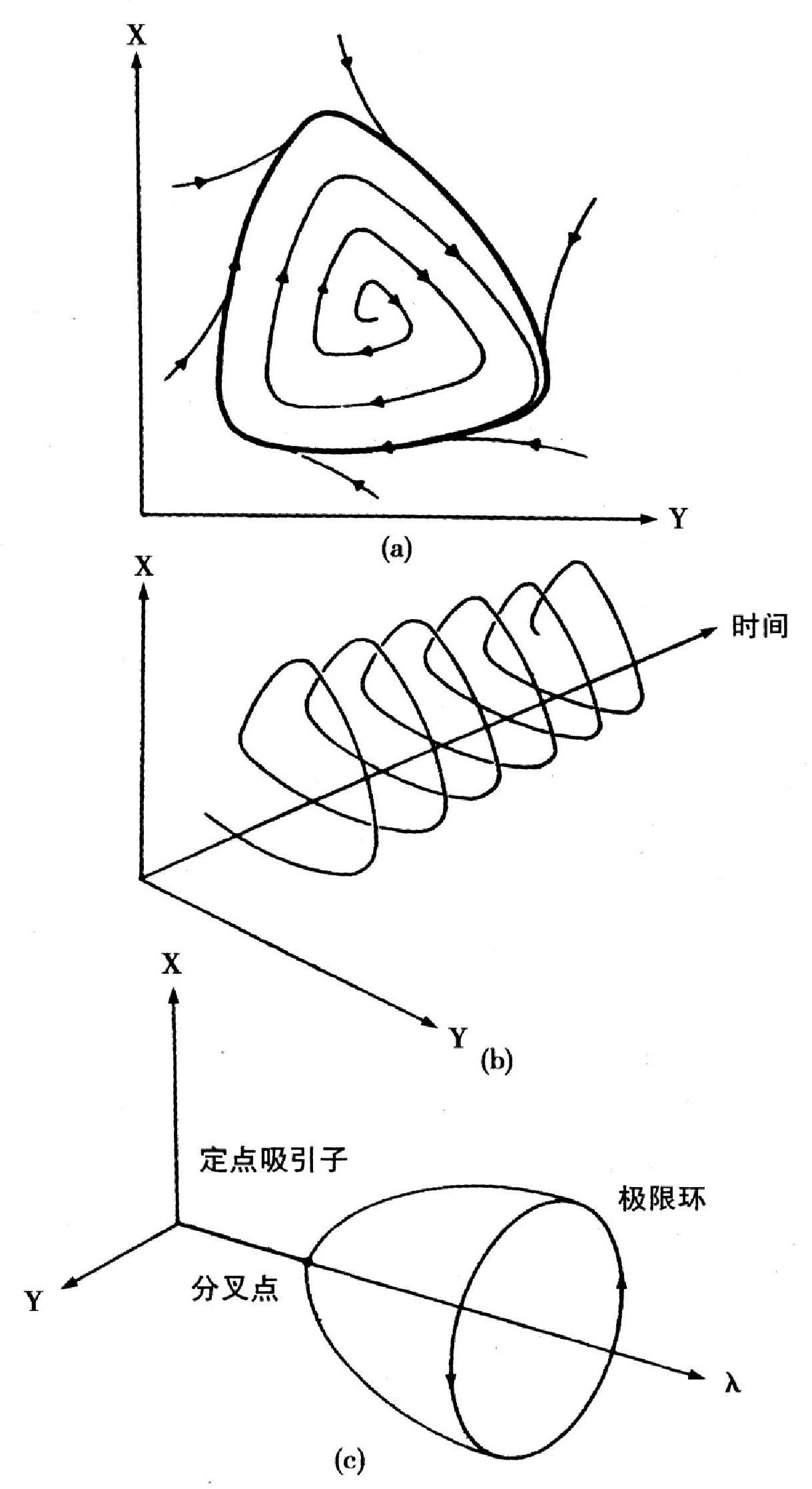

这些颜色变化可以用简单术语来描述。这台化学钟可以表示为一个圈或循环,叫“极限环”。我们记住这幅图像就行了:当化学剂从蓝变红时,它顺着这个环滚动,就像一个轴承滚珠沿着一顶墨西哥宽边帽的边滚动一样(图18)。这个反应可以想象为绕着圈子循环不已,每次经过一个极点,颜色从蓝变红,过另一个极点,又从红变蓝。即使加进去的原料有少许的改变,代表反应的点仍然回到这个有规则的颜色循环,它总会滚入这个环,就像滚珠总是会滚到宽边帽帽边的底圈一样。由于这样的行为,这个环是一个“吸引子”(上章我们已经遇到)。如果停止加原料,让化学反应进行到底,颜色不再变化,紫色液体就重新出现。对这个热力学平衡的情况,吸引子是一个单一的不动点,它可以比喻做反应滚进了一个漏斗的底。在那里,熵达到最大,X和Y都是时间上的常数。

图18 极限环行为。(a)二维投影:X和Y代表化学中介物(好比说,红色和蓝色)的浓度。(b)显示时间上变化的三维图。(c)极限环吸引子从定点吸引子中出现。

现在我们应该好好地回味一下上面讲的。布鲁塞尔振子让我们清楚地看到,如何从无序经过自组织而达到有序。因为把系统保持在远离平衡的状态——办法是不停地加原料,所以反应器中的液体就周期性地由蓝转红,由红转蓝,而不是始终不变的,毫无色彩的紫灰色液体。当然,布鲁塞尔振子只是一个模型而已。然而,它所描述的行为不仅理论上可能,并且我们将会看到,在戏剧性的贝鲁索夫-扎孛廷斯基反应中出现的振荡以及更广泛出现在生物界的各种振荡现象中,它给了我们深刻的启迪。

振荡式的化学反应和一般的化学反应有什么不同?平常的(线性)化学反应可以比为汽车制造,工厂外面停车场上的汽车不断增多,仓库里的零件不断减少。在这过程中,中介物——部分造好的汽车,它们的数量差不多不变。一个试验管里,起作用的原料逐渐被消耗成为产品,分量越来越少。在这原料不断减少,产品不断增加的同时,存在着一定少量的中介物。

在一个非线性的化学钟反应里,反应物的浓度仍然减少,产品的浓度仍然增加,但只要反应物的浓度保持在某个阈值之上,在原料转化成产品,将反应带入平衡态的同时,中介物的浓度(也就是说,混合体的颜色)便会沿着一个极限环,有规则地振荡。这个过程和上面已经遇到过的啤酒汩汩流出,属于同一类。只是在布鲁塞尔振子的反应物保持一定的输入和输出的情况之下,颜色的变化才能持久下去。

这个行为和瑞利-贝纳不稳定性引起的蜂巢结构,同样地令人惊讶。布鲁塞尔振子里面所有的分子都能越过大距离互通信息:它们都知道什么时候变蓝,什么时候变红。沿着极限环滚动时这台钟的“滴答”,只是布鲁塞尔振子某些物理性质的函数。它和初始条件完全无关。这当然是耗散式结构的另一个例子(参见第五章),“耗散式结构”这一术语强调它源于一个和时间之箭有关的不可逆(远离平衡)的热力学过程。

世上常有这样的事:数学家由于数学上的兴趣而不是由于科学上的原因,先就把有关的概念研究好了。法国数学家庞加莱和(前)苏联的安德罗诺夫(Andronov)学派早先就研究过这类耦合微分方程,并取得了关于极限环行为的结果(“极限环”这名词就出现在庞加莱时期);布鲁塞尔振子使这门抽象数学活跃起来。

耗散式结构的概念在许多领域里受到欢迎。它促进人们从科学角度,而不是纯粹从数学角度,对非线性微分方程发生兴趣。人们研究时钟式反应的化学性质,是因为这种反应容易控制,也比较容易模拟。这方面的努力倒过来又为单细胞和多细胞群体的生物学过程的数学模拟铺开了道路,并且启示我们,同样能用极限环描述的时钟式反应的生物化学“近亲”,会对生命具有重大的意义。生物化学钟像是有机体生命调制过程中的一部分,因而大力推动了非线性现象的研究。

研究非线性系统的数学方法一旦普及,这些方法就涌进了物理学、化学和生物学,导致了一批令人瞩目的跨学科研究。的确,演化性系统的数学描述需要能跟随事物瞬息变化的微分方程。由于反馈是非线性行为的配方中如此重要的一部分——就像化学钟里有些分子,由于自生、自灭或者竞争,而参与自身的命运,类似的分析被应用到“软科学”里,诸如社会生物学、社会学、社会经济、经济学等;在那些领域里,反馈也是存在的。从这些目前热门的分析工作里,又出现了一个时髦语汇——人为生命。按照郎顿(Christopher Langton)的说法,“人为生命”是研究某些人造的系统,这些系统表现着活体系特有的行为;这门研究,不仅对现有的生命,而且对可能的生命,都会给我们一些启示。

化学图案与化学波

非线性化学钟模型中隐藏着许多秘密。时间上的图案,我们已经讲过。空间的图案呢?前面分析布鲁塞尔振子从而得出极限环的结果时,我们忽略了另一个不可逆过程——扩散,和它可能起的作用。那里我们假设了反应器里的化学组成搅得很匀,各种成分A、B、C、D、X和Y,都是很均匀地分布在浑汤里面。如果我们回到汽车制造厂的比喻,那就有点儿像假设汽车如雨后春笋,在工厂到处长出来一样。这显然是不合实际的,比较实际地说,布鲁塞尔振子反应里四面乱跑的各种化学成分是需要时间才彼此相遇的。如果反应器没有搅动,我们肯定不能假设中介物X和Y,产品C和D都自动地、同样多少地在器皿的每个部分形成。因此我们应该设想,反应器里的各种成分先是东一堆,西一堆,它们必须迁移到别处才能参与反馈作用。我们必须考虑在这种情况下,会发生什么现象。

这里牵涉到的是分子的运筹问题。我们要模拟的是:这些起反应的分子在彼此相遇而起作用以前,如何在反应器中运动。答案很简单。只要加进以费克(Adolf Fjck)命名的定律里的一项,就可以把扩散的影响包括在分析里面。费克定律给出个别成分在空间某点的浓度与其在时间上的变化之间的关系,对汤里每个成分给有一项。这两者之间的转化率叫扩散系数,每个化学成分系数不同,因为块头大的分子扩散得慢,苗条的分子扩散得快,并且还要考虑到它们在其中运动的溶液的黏滞性。

借助费克定律,可以把化学混合体在时间上的行为和在空间出现的图案联系起来。用术语来说,现在模拟系统用的是“偏”(而不是“常”)微分反应-扩散方程。关于这一点,我们不必太关心,仅仅注意一下,这里的数学更加复杂,相应的物理化学内容也就更加丰富。例如,由于霍普夫不稳定性而引起的极限环现在不仅在时间上,并且在空间也可以转动。有一种在时间空间都变的东西是大家都熟悉的——波浪:想一想海滩上的海浪。的确,在霍普夫不稳定性统治之下的化学钟里,我们应该预期反应器里出现的是一条一条红色和蓝色的波纹,而不是整个液体同时变红,同时变蓝。

也有可能演化为一个固定的空间图案,不再随时间变化。这种过程,数学生物学家用来说明许多现象,例如斑马是如何得到斑纹,蝴蝶如何得到翅膀上的图案,某些化学配料如何使一团一模一样的卵细胞发展成为一个胚胎。在布鲁塞尔振子的情况下,只要先加一些化学剂,再让扩散发生,于是点纹、条纹就会在试管中出现。这就是我们已经遇到过的,下面第七章还要讨论的不稳定性。

经过布鲁塞尔振子的例子,我们看到了各种自组织行为的组合。它告诉我们,非平衡态的布鲁塞尔振子可以在时间、空间、或者同时在时间与空间自动组织起来。这些概念对生物学的意义极为重大。因为在你的身体中,就当你现在念这个句子时,一大批组织在时间和空间的过程就在进行,包括眼睛的运动,心脏的跳动,乃至脑中神经细胞的激发。

目前我们继续把讨论限制在化学方面。我们不应该忘记,我们一直在讲的布鲁塞尔振子只不过是个模型而已,我们采取它是由于数学上的方便。尽管如此,对于布鲁塞尔振子的研究为我们的下一步铺好道路,那下一步是:了解并接受各种式样的自组织现象,这些我们即将考虑的现象当初好像跟热力学第二定律的含义相冲突。

诱人的贝鲁索夫-扎孛廷斯基反应

贝鲁索夫-扎孛廷斯基反应的故事就和它的名字一样令人寻味。美国研究该反应的一流权威温弗利(Art Winfree)告诉我们,贝鲁索夫在20世纪50年代的初期,在属于(前)苏联卫生部的一个实验室当头头时,做了该反应的关键工作。在他的研究中,他配制了一种奇怪的化学剂,目的是想模仿克雷布斯(Krebs)循环,从而对它取得某些了解。克雷布斯循环是活细胞把有机食物分解成能量(以名为腺苷三磷酸分子的形式)和二氧化碳的必经之路。

贝鲁索夫模仿该循环的反应含有以下几种配料:枸橼酸,这是克雷布斯循环的实际成分之一;溴酸钾,其目的是模仿枸橼酸燃烧(氧化)后的生物学后果;硫酸;和一种铈离子的催化剂,因为他觉得这跟许多酵素的作用有几分相似。(化学反应中,酵素的“活动地点”经常带有一个带电的金属原子。)使他惊讶的是:溶液开始在无色和淡黄色两种状态之间变来变去(相当于带电铈离子的两种不同的形式),而且变化是像时钟一样地有规则。贝鲁索夫在他随后的研究中,可能也观察到空间图案的形成。这样,贝鲁索夫首次提供了一个实在的化学反应,支持反应和扩散的双重不可逆过程可以产生自组织的概念,这概念差不多在同时被杜灵从理论上预测到。然而,就如温弗利不久以前所写:“这反应的古怪行为根本是30多年来理论化学家和生物学家从未想到的。”

对贝鲁索夫不幸的是,这个反应是如此奇特,使他很难说服科学界这是真实的。他1951年年底的一篇稿子就被拒绝。编者对他说,他“所谓的发现”是绝不可能的。6年以后,贝鲁索夫又投了一篇更全面的分析,而编者只肯发表一个经过大量删节的短讯。贝鲁索夫的工作最后终于悄悄地出现在一个辐射医学学术讨论会的文集里。论文只有两页,出现在他本人另一篇论文前面。

那时科学界被对第二定律的朴素理解——有序单调地退化为无序,弄得如此昏聩糊涂,以至没有人肯接受贝鲁索夫有关化学系统能自发出现自组织的报道。人们以为第二定律是说任何化学反应总是走向退化的平衡态。而一个来回于两种颜色之间的化学钟意味着反应居然可以走回头路,这不是跟第二定律开玩笑吗?(事实上,贝鲁索夫并不是第一个受这种冤枉的人:加州大学伯克利分校的布赖(William Bray)1921年在过氧化氢转化为水的过程中,也发现了一个振荡式的化学反应,他这发现被认为是由于实验操作低劣而产生的人为现象,而未被接受。)

对于这个反应的兴趣,只是当扎孛廷斯基学习了贝鲁索夫的振荡式配方以后才开始的,尽管开始很慢,而且当时是限制在铁幕后面。20世纪60年代,扎孛廷斯基以莫斯科大学的生物化学系毕业生的身份,对贝鲁索夫的基本反应做了一串零星的修改,例如用一个含铁的反应剂代替铈离子,使颜色更鲜明地从蓝变红。这样,他渐渐取得保守派同行的欣赏。别人也开始研究这个奇妙的系统;最近20年来,自组织化学反应的研究已经成为很时髦的一门学科。1979年,有人要求世界各地的科学家,为这项工作的重要性出推荐书;1980年,贝鲁索夫和扎孛廷斯基两人,跟克林斯基(Valentin Israelovitch Krinsky)、伊凡尼茨基(Genrik Ivanitsky)、扎伊金(Albert Zaikin)一齐荣获列宁奖。不幸的是,远在国际上对他的启发性工作承认以前,贝鲁索夫在1970年就去世了。

贝鲁索夫的发现,和其后发展出来的各种变例,现在统称为“BZ反应”。BZ反应很容易做,效果也很可靠。(有兴趣的实验者可参阅温弗利的有关论文。)从这个魔术一般的配方可以得到各式各样美丽的现象。本书黑白插图部分有一套图,显示BZ反应各个阶段。对此出色而复杂的反应,许多人做了深入的研究,也写了整本的专著。整个反应牵涉到30多种不同的化学品种,包括一些短寿命的中介物,它们的作用是作为各种连锁循环反应之间的阶石。这些反应被美国俄勒冈大学的一个小组——菲尔德(Richard Field)、柯乐斯(Entdre Koros)、诺耶斯(Richard Noyes),提炼为一个具有11个步骤的化学反应机制,比4个步骤的布鲁塞尔振子复杂多了。仔细检查这11个步骤,就可以找到一个物体影响它本身制造的证据。这证明存在着自催化,而自催化是反馈和非线性的关键成分。从一大批复杂的中介程序里,俄勒冈小组又提炼出一个简单而重要的只有5个不同步骤的模型,科学界同行给它起了诨名叫“俄勒冈振子”。俄勒冈振子这个模型是对BZ反应演化的理论描述,它能在许多方面描述实验者得到的钟表式行为,包括产生化学振荡的极限环吸引子。

如果我们坚持把学问分门别类,我们就得把这迷人的BZ反应划归在“无机化学”一门。为了对该反应了解得更细致,许多化学家更深入地探讨了无机世界。例如,伽利略高等学校鲁克斯实验室的布利格斯(Thomas Briggs)和饶谢(Warren Rauscher)在过氧化氢、丙二酸、碘酸钾、硫酸锰、过氯酸的混合体中,发现了振荡,颜色在蓝红之间做周期变化。这种振荡式反应发现日益增多,而它们所遵守的一般原则,现在可以说已经完全了解。这种化学钟其他的例子相继出现的有日本京都的“K模型”,美国印第安纳大学的“IU振子”和“泡沫振子”,它所描述的化学反应能产生一串一串的气泡。

BZ反应的一个重要方面是它具有所谓的“可激发性”。这是指在某些刺激素的作用之下,图案就会生长出来,否则介质就完全平静。一些诸如布利格斯-饶谢反应和以二吡啶钌为催化剂的BZ反应的钟表式反应,在光的照射下,便会被激发,开始自组织活动。可激发性,这种能推动BZ反应的性能,是杜灵完全不知道的;即使在今日,还是经常被理论学家所忽略。的确,“可激发性”的定义仍不太清楚。

数学家、物理学家、生物学家仍继续在探索BZ反应中的奥妙;他们这样做不是没有理由的。因为我们很快就要看到,我们不可能忽略BZ反应和有机世界中许多我们熟悉的组织之间的关系。化学钟里形成的螺旋波与心脏病发作时的波动、原始黏菌(见黑白插图)、旋涡星系、飓风等之间大有相似之处。温弗利甚至写道:“虽然‘BZ反应’谈不上具有一个可以变异,可以演化的遗传系统,它有不少特点,就是使我们对生物体系感到兴趣的特点:诸如化学的新陈代谢(有机酸氧化为二氧化碳),自我组织的结构,有节奏的活动,在某些极限以内的动态稳定,在这些极限以外的不可逆的解体,一个自然的寿命,等等。”这样,关于化学钟的研究可以说的确把无机化学搞“活”了;在这以前,这门学问往往太缺少理解,太多集邮式的、大量资料的盲目搜集。

自组织的无机系统涉及众多的简单化学品种。但其中的化学情况具有较大的偶然性——既然所有在汤里兜圈子的分子都多少可以相互起作用,就很少有特定性。我们将要看到,有机体的可能性倾向于另一端。在那里的(生物)化学既复杂,又是细致调节的:每个反应都是非常特殊,都是以惊人的效率进行。普里高津和司坦厄斯(Stengers)评论道:“这很难是偶然的。这里我们遇到的是区别物理和生物学的一个基本性质。生物学系统是‘具有过去’的。它们的组成分子是某种演化的结果;这些分子被选来参与白催化机制,从而产生具体的自组织方式。”这是具有目的的化学。这是生命的奇迹。

漫谈分维、奇异吸引子、混沌

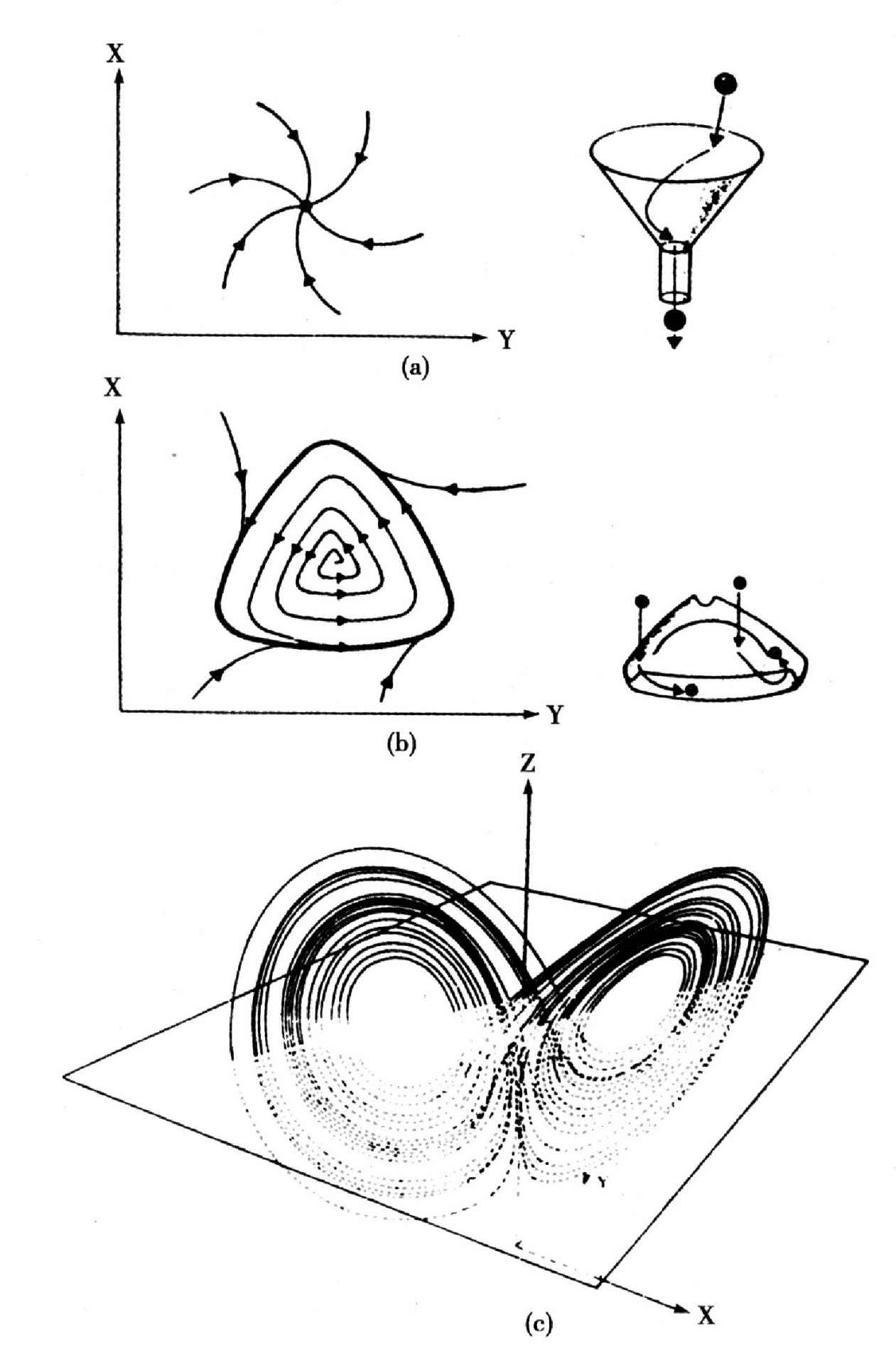

在一个化学钟里,非线性的复杂性显示为时间上有规则的行为:起化学反应的混合体的颜色有节奏地变来变去。上面已经看到,描述这种行为的是一个极限环式的吸引子,化学反应在那里的行为,像一个轴承滚珠在一顶墨西哥宽边帽的边缘上滚动一样。我们应该把这种行为和描述热力学平衡的定点吸引子对比[图19(a)];定点吸引子我们前面曾比作一个漏斗的底。

然而由于不可逆过程而产生的还有另外一种吸引子,它描述的是时间上完全两样的行为——混沌。退化为混沌的过程最好用分叉图[图16(b)]来说明。分叉图显示当诸如化学钟的一个系统被推得离平衡态很远以后,它各种可能表现的行为:在第一个临界点,它分枝为二,产生两种可能性。每一枝又依次生出多个小枝,这样枝上生枝,一直生下去,数学上这相当于非线性系统能在完全一样的情况之下表现多种不同的行为。这些临界点或分叉点越来越多,最后整个图的右方便是许许多多的可能性密集的一团。让我们回想一下横坐标的意义:“图的右方”就是代表远离热力学平衡的地方。

由于巨大数目的可能状态紧紧地聚在一起,在此场合,可选择的行为之多,令人眼花缭乱。系统已不再只是限制在少数几根“枝”上,而是可以在无数的可能状态中取样。一个系统要从平衡态(横轴的原点)到达这样的混沌状态,在它被推向离平衡态越来越远(但不是无穷远)的过程中,它可能经历了无穷多个临界点。我们或许会以为,离平衡态越远,这棵分叉树上的混沌便越普遍。然而复杂的程度远大于此,因为分叉树很像法国梧桐,每层树叶之间仍是空的。这样,在混沌里面存在规律性的“岛”或“窗”,窗里又有窗,一直下去,无穷无尽,并且“反之亦然”。本章下面还要重游个别通向混沌的道路。

图19 三种吸引子。(a)定点吸引子(稳定;平衡)与其机械对应体。(b)极限环(周期性)吸引子与其机械对应体。(c)洛伦兹奇异吸引子。

混沌演化看上去和我们一直在讨论的完全相反:它否定时间演化中任何长期规则性或可预言性。一个化学钟的成分浓度如果有了改变,如果它被推得离平衡态太远,它的颜色便不再出现一次一次有规则的变化:它变成一个混沌混合体了。在这种情况下,它变红变蓝完全是随机性的:我们不能预言下一次变化是什么时候发生。某一次的实验记录结果不会重复。下一次实验会出现另一套随机的颜色变化的时间间隔。

尽管有这种不守规矩的行为,混沌还是可以用吸引子的概念来理解。这一点是茹厄勒(David Ruelle)和拓肯斯(Floris Takens)在1971年证明的。茹厄勒出生在比利时,在巴黎附近的伊菲特河上布若镇的高级科学研究学院工作;拓肯斯则来自荷兰赫罗宁艮大学。他们的论文题目是:“关于湍流的本质。”论文提要短得惊人——“本文提出耗散式系统中产生湍流及其有关现象的一个机制”;而论文本身却是密密层层的高级数学。两位作者想理解的是,例如当你把水龙头大大打开时,初始平滑的流动如何转变成本质复杂的湍流。可是他们结论的应用范围远远超过这些例子,出现的是一个怪兽,叫“奇异吸引子”。

这跟实际世界有何关系?茹厄勒用香烟的烟在宁静空气中的上升的例子来说明它的用途:“烟柱在一定的高度上出现振荡,振荡是如此复杂,要理解它看上去几乎不可能。虽然它在时间上的演化遵守严格决定性的规律,它的行动却好像是自己做主。物理学家、化学家、生物学家,一如数学家一直在想了解这种情况。在此过程中,他们从奇异吸引子的概念和现代计算机的运用里,得到帮助。”

奇异吸引子的来源。茹厄勒描写如下:“我问拓肯斯,这个极为成功的词语是不是他创造的。他回答说:‘你问过上帝是他创造了这该死的宇宙吗?……我什么也记不得……我常常创造,过后就不记得了。’这样看来,奇异吸引子似乎是在狂风闪电之下诞生的。不管怎样,这个名字很美,极适合那些令人惊讶而我们还很不明白的东西。”另一方面,英国数学家塞曼(Christopher Zeeman)认为:“或许一个更好的名字是‘混沌吸引子’,因为现在它们中间许多例子都不太奇异了。”这两个名字都有人在用。

奇异吸引子和我们先前遇到的两种吸引子——定点和极限环,大不相同(见彩色插图),虽然它也是稳定的,也是代表某种系统可能驻留的状态,也是时间之箭可能的目标。它有两个特性。一是和极限环不一样,它对初始条件极端敏感:一个被一个奇异吸引子捕获的系统,它的长期行为和它当初最细微的细节都有关。奇异吸引子和极限环不同的第二点是:奇异吸引子是一个“分维体”。

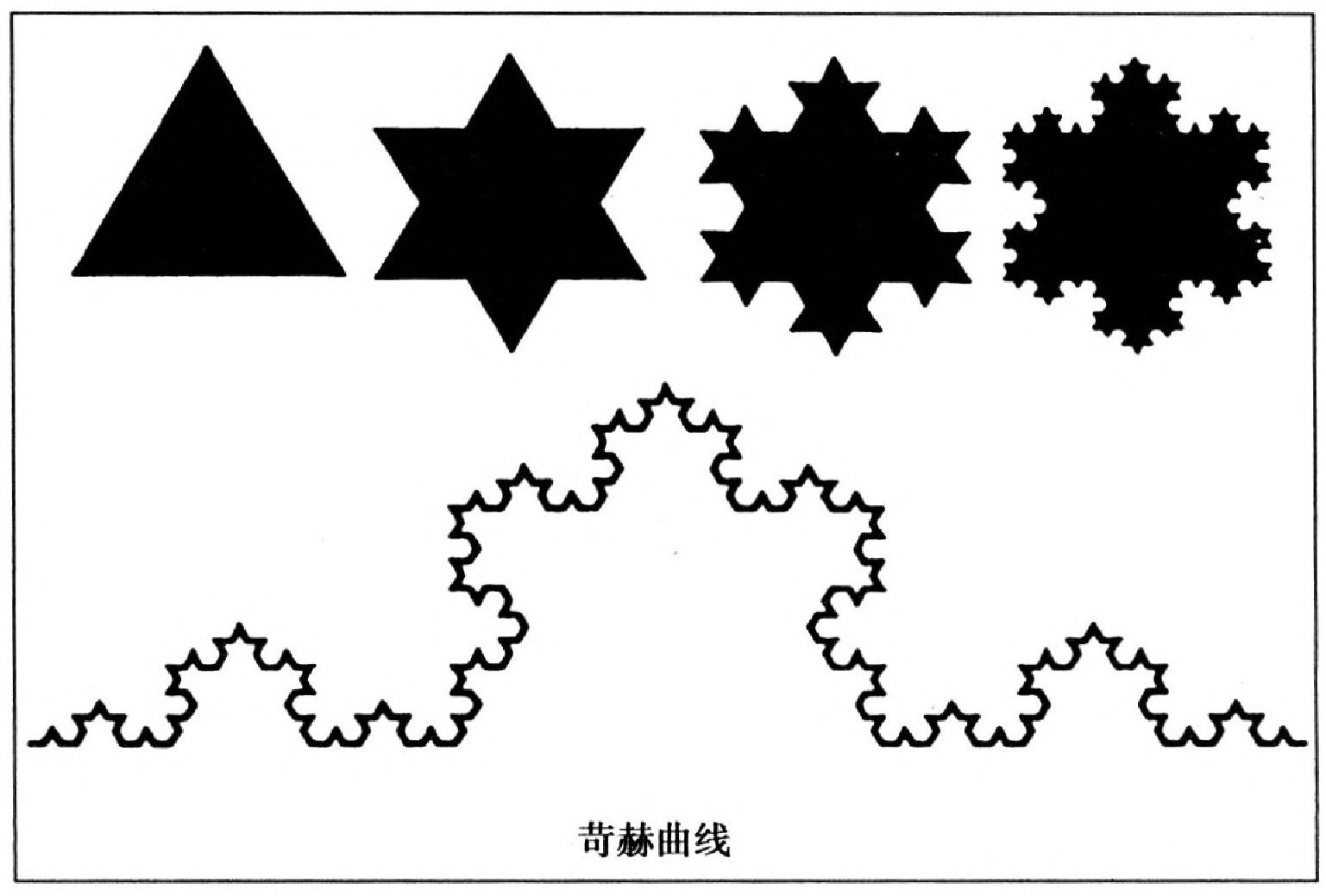

“分维”这个词是1975年问世的。曼德布罗特(Benoit Mandelbrot)创造了该词,为的是要描述在不同尺度上都具有同样的不规则形状的奇怪几何。奇异吸引子,不管我们把它的某一部分放大多少倍,它基本上仍具有该吸引子的全盘结构。花纹里面有花纹,那里面又有花纹,一直下去,永无止境,这个性质叫“自相似”。同一个花纹在每个尺度上都存在:一片枫叶的边缘上满布着小枫叶形状,小枫叶的边缘上又是更小的枫叶形状(参见黑白插图)。这叫做尺度转换下的不变性,因为物体不管在哪个尺度上看,花样的形式都是一样的。

曼德布罗特的工作撼动了我们对维度和维数的想法。众所周知,线的维数是一,而正方形里的面是个二维体。但是实际上,这些差不多总是理想化过的:物体的维数可以是一点几。此处的“点几”就是说该物体的维数是一个分数。曼德布罗特为了说明这个观念,在他的一篇论文里问:“英国的海岸线多长?”稍思片刻,我们就知道答案跟用来量海岸线的尺度有关。用海边城市之间的直线距离,我们算得的是一种粗略的估值。但你如果沿着海岸步行,绕着每个小海湾、每条小河的出口走,你就会发现这海岸线大大地增长了。对一个蚂蚁来说,仅仅小石头就要大大地拉长旅程,至于对一个蠕动的细菌,英国的海岸简直是永无止境。答案很明显地和测量所用的尺度有关,这是因为基本上在所有的尺度上都存在有结构。的确,如果我们能把尺度缩到无穷小,海岸线的长度就会变为无穷大。因此我们有如下的似非而是的结果:海岸是一条无穷长度的“线”,很容易地包含在一个有限的面积里面(围英国画一个圆)。

实际的海岸线具有自相似的分维性质,虽然这句话应该从平均、统计的角度去理解。有一个用数学定义的曲线和海岸线十分相似,叫“苛赫曲线”[1904年苛赫(Helge von Koch)引入],它由一系列越来越小的三角形组成,如图20所示。苛赫曲线的维度介于一维的欧氏线和二维的平面之间,它的维数的近似值是1.2818。

图20 苛赫曲线。作法:开始时三角形。在它每条边上加一个新的小三角形。这样继续下去做成下方的曲线。

分维图案的发现,揭示了一条认识自然界美妙而无穷尽的复杂层次的新途径。曼德布罗特的工作,一如他以前一些数学家的工作,很适合描写我们周围和我们体内的各种自然形态。云和海岸线都是分维体。并且分维体并不仅限于无生物。一棵树根系的二维投影,一幅神经照片和路过的卫星拍摄的河三角洲的图像都极为相似。它们都可以被认为是分维体,它们彼此相似,是因为它们的大尺度形态可以从不断重复一个简单的数学规律而生长出来。我们身体里许多结构都是由分维组织所控制。曼德布罗特写道:“肌肉组织……不管多小,都具有交叉排列的动脉和静脉。它是一个分维面。”至于人脑的皱褶轮廓,曼德布罗特说:“要定量分析这种轮廓,传统几何是无能为力的,而分维几何却是得心应手。”的确,一个有趣的问题是推测自然界仍保持分维性的最小尺度——这可能表明,追求物质的“最终单元”是徒劳无益的。

奇异吸引子跟时间有什么关系呢?部分回答是说奇异吸引子描述混沌演化,而混沌演化,我们将在第八章看到,完全推翻了时间对称的决定性论。第一点要掌握的是:一个化学反应在奇异吸引子中的代表点,由于吸引子的分维性质,将经历一串无穷系列的点(参见彩色插图)。定点吸引子和极限环吸引子的维数分别是零、一、二、三、……等等,而奇异吸引子可以定义为维数是分数的吸引子。茹厄勒写道:“那些团团的曲线,那片像云的点子,一会儿像焰火,一会儿像星系,一会儿又像奇怪令人不安的植物蔓延。这是一个形态等待探讨,妙音等待发现的国度。”奇异吸引子的维数是分数,这事实使我们对它第二个性质——混沌,有了心理准备。奇异吸引子拥有无穷多的可能性,而这些无穷多的可能性全包含在一个有限的区域里:随着时间的流逝,系统取样于不同的位形,永不重复。我们可以想象系统无止境地在描出图案中的图案里面的图案。这乍看上去似乎很难想象。然而一旦有了分维体的概念,就不难看出,一个系统——奇异吸引子,不因为它是限制在一个有限区域之内,就不能跟永无止境的新机会相遇。

一个动力学系统一旦被吸入一个奇异吸引子,该系统的长期未来行为就变为完全不可预测的了。这是因为,如上所述,奇异吸引子对初始条件敏感到难以置信:除非系统以严格的无限高精度开始,它终究将会变为完全不可预测。虽然控制不可逆系统时间演化的微分方程是决定性的,虽然原则上初始条件一知道就可以预言整个未来,可是系统对初始条件的极端敏感彻底粉碎了可预言的钟表式宇宙的想法。

为了突出这种异常行为,我们可以将它和陷入极限环的化学钟对比。代表化学钟的滚珠不管是怎样扔进那顶高边帽,它最后总是绕着帽边儿滚动。但是在一个混沌奇异吸引子的范围里,发生的完全是另一回事。假设滚珠滚进一个奇异吸引子里面了,而你想要它重复它经历过的那条复杂的路线。你将发现,不管你取哪个邻近的出发点——不管多近,总跟当初的不同,你的轨道会很快地和原轨道分散,在吸引子里面做完全不同的运动,走的是分维体无穷花样套花样里面的另一条轨道。

耗散式混沌产生于奇异吸引子的套中有套层出不穷的世界。对这种混沌系统的实验,只有在以无穷高的精度得知初始条件的情况之下,才有可能做出绝对准确的预言。但实际上不会有这种情况,初始条件多少总有一点不确定性,这不确定性将随时间以指数方式增大。混沌和对初始条件敏感性之间这个关联,极为重要,它使我们可以对时间之箭给出一个自洽的科学描述。

然而,在决定性混沌里面——叫“决定性混沌”是因为它来自决定性的非线性方程——也存在有某些规则性。这种混沌是系统内产生的,是系统的一个内禀性质。因此,在概念上,它和外界环境随机涨落(噪音)的影响迥然不同。这种随机过程——噪音,能在一个并未陷入一个奇异吸引子的系统里面,产生随机的像是混沌的行为。科学家面临的跨栏之一就是,如何区别决定性混沌和随机性混沌。下章我们谈一些复杂的生物现象时,这座障碍又会来挡路。

决定性混沌使“有序”、“无序”的概念变模糊了。近来有一种倾向,用“混沌”(意即决定性混沌)一词来解释一切,不仅用于不可预测的或不稳定的场合,并且用在用“自组织”更为恰当的地方。我们不要被“混沌”这个时髦字眼弄得眼花缭乱。秩序和决定性混沌来源一样,它们都是用非线性微分方程描述的耗散式动力系统。不过,就如下章所述,对生物学和生命本身来说,有序的情况往往比混沌的情况更为重要。当研究者打着混沌的时髦旗号把论点放在我们面前时,我们应该多少带点儿怀疑态度。对每种情况应该分别加以评价。

化学混沌,茹厄勒早在1973年就首次提出。在我们的化学钟例子里,当颜色从红到蓝的变化不再像钟表那样地有规则时,那便是奇异吸引子存在的标志。茹厄勒告诉我们,为什么决定性混沌被经典科学认为是违背正道。这是因为传统上,科研者从数据中找到规则模式以后,他们就很有希望理解这些规则模式。1971年,茹厄勒问一位研究振荡反应的专家,问他是否碰见过,对时间的倚赖是混沌式的反应。他回答说,以前要是一个化学实验者得到一串混沌式的记录,他就肯定把记录扔掉,说实验没有成功。现在情况总算好些了,现在我们有多个非周期性化学反应的实例了。

混沌能以多种方式在化学中产生。一个配方是:先按照通常办法把振荡式反应建立成一个开放系统,用搅动式反应器使系统保持在远离平衡的状态。这时原料的输入率如果固定,反应便会成为一个稳定的颜色周期循环。现在假设我们提高原料的输入率,以不同于化学钟的频率,改变原料浓度在时间上的变化。我们可以把化学配料的流率作为离平衡态距离的标志:流率越小,反应就越靠近平衡态,流率越大就离平衡态越远。因此,当流率增加时,反应就被推过一个又一个的临界点:大到一定程度以后,混沌式化学便会崭露头角(参见黑白插图)。

位于奥斯汀的得克萨斯大学的斯温尼(Harry Swinney)与其合作者详细研究了BZ反应的动力学性质,他们得到有力的证据,证明该反应混沌状态中存在着一个奇异吸引子。决定性混沌虽然是化学本身的某种学术性奇物,但对它进一步的了解对化学工程将会有用,因为许多化学工业过程本质都是非平衡的。在有生命的系统中,混沌所扮演的角色也可能重要,——有人甚至认为是不可缺少的。

奇异吸引子的概念虽然是在1971年才被茹厄勒、拓肯斯明文写出,却早已隐含在麻省理工学院气象教授洛伦兹(Edward Lorenz)1963年的一篇论文之中。洛伦兹想了解天气预报为什么常常不准。英国的一个天气预报员菲什(Mi-chael Fish)肯定会觉得洛伦兹的话很入耳。1987年10月15日,菲什对电视观众说:“一位女士刚来电话说,她听说暴风雨就要到了;观众们,请放心,没那么回事。”但果然就有了那么回事。

洛伦兹的工作为这类错误的预报提供了一个有力的辩解。凭着一台计算机(当时还是很稀罕的东西)和他那一行少见的数学本领,洛伦兹致力于设计一个大气气流的数学模型,要它尽可能地简单,但不漏掉任何重要的物理性质。洛伦兹的方程对一层从下方加热的水平液体给出一个近似描述。液体较热的部分比较轻,要向上浮,从而搅起对流。如果加热够强,流动将是不规则的湍流。洛伦兹最后得到的是三个相互耦合的非线性微分方程——要奇异吸引子出现至少要有三个方程。洛伦兹研究了这组方程,逐渐意识到,求解时输入计算机的初始天气条件不管有多么微小的变化,结果(天气预报)就会在很短期间完全改变。要是别人就很可能说这是计算机有什么毛病,但是洛伦兹在气象学上的经验使他能完全接受这个出人意料的结果——在这一点,他是远站在他时代的前面。他的奇异吸引子(现在以他命名)直到十多年以后才得到公认。不过就是今日,这还没有被证明为数学意义中的奇异吸引子,虽然它所有的物理性质都和我们所期望的一样。

用越来越精巧的计算机来取得越来越准确的天气预报,这个想法由于混沌的存在,面临一个严重的障碍——洛伦兹方程对初始条件的极端敏感性,即洛伦兹所谓的“蝴蝶效应”。这生动地说明,由于混沌,最微小的事件会引起最巨大的后果。奇异吸引子,差之毫厘,谬以千里:亚马孙森林里一只蝴蝶抖一下翅膀,就会引起西印度群岛一场狂风暴雨,等等。然而,夸张的比喻说说固然无所谓,但不要忘记,如果为了更符合实际,我们在洛伦兹方程里多加一些变量,混沌就反而更难找到,而不是更容易找到。

级连通向混沌

什么时候可以看到混沌?这个问题相当重要,因为混沌可能是好消息,也可能是坏消息,——看我们讲的是癫痫还是心脏病发作(见第七章)。可是,这问题的全部答案,超出现今我们对不可逆非线性系统复杂无比的行为的知识范围以外。一套包括所有混沌可以出现的场合的理论,仍然是一项巨大的工程。许多科研人员只是满足于在一些模型问题里找混沌,煞有介事地计算所得到的奇异吸引子的分维数(其实这主要的结果只是使科研文献膨胀)。对现今“强调非线性混沌、轻视其姊妹课题——自组织”的态度恼火的人讥诮说,这种系统不管你是研究哪门学科的,迟早总会碰到混沌;但这本身是否有意义,则大有问题。

对于肯定会产生混沌的一些场合,我们有了一定的认识。周期性极限环控制的规则振动状态也好,定点吸引子控制的恒定态也好,它们的破坏都会引起奇异吸引子的产生。前者对生理学有重大的意义:下面我们将看到,当一个极限环的调节作用被破坏而混沌出现时,生物学不正常现象就会相应而起。

上面我们已经叙述过茹厄勒-拓肯斯通向混沌的路线:那里需要系统被驱赶过三个或三个以上的极限环分叉点;这条路一般叫“类周期路线”。从一个极限环的遗迹中,混沌奇异吸引子还能以另外两种方式出现。这两种方式的名字听起来同样神秘:一个叫“亚谐波级连”,另一个叫“间歇性”。对它们要详细描述都相当专门;后者是法国科研者泊摩(YvesPome au)和曼讷菲尔(P.Manneville)在1980年发现的,本书将不论述。

为了说明在化学钟里通向混沌的亚谐波级连(又叫费根包牟级连,费根包牟(Mitchell Feigenbaum)工作于洛克菲勒大学),我们前面已经说过,最好的办法就是用一棵简单的分叉“树”。它显示有哪些可能状态,并且显示当系统从靠近树干的只有少许可能状态的区域,被赶到高高在树顶的混沌的模糊一片时,会发生什么。亚谐波级连式路线和茹厄勒-拓肯斯路线虽然都用分叉图来表达,它们的数学细节和物理细节却很不一样。再者,在亚谐波路线里,化学配料浓度的变化是在同一个循环周期中发生的。假设我们有个化学钟,它以T秒的周期做规则振荡。这时候我们刚过图21中的第一个分枝点,那里树干一分为二。现在假设配料浓度以二倍的速度开始变:实际上,现在钟是被一个周期为T/2的外“力”所驱动了。

让我们继续向上爬这棵分叉树。我们越加快配料的流动,钟离平衡态就越远,我们在图21上就越向右移。超过某个阈值,某个临界点,钟的第一个振荡就变为不稳定,周期就突然转换为(大致)双倍长的新周期。这个新行为,其中颜色变化每周期增大了两倍,图上由第一临界点过后的两对线代表。流率一再的增大把钟依次推过一个又一个的临界点,每分叉一次,周期就乘二,变成4T、8T、16T,一直下去。此过程叫“周期加倍”,是最经常走的通往混沌之路。最后,在某个有限的流率之下,由于无穷多的串联分叉,钟整个解体,达到的是无周期状态,周期无穷大,系统永不自我重复。这时,系统陷入一个奇异吸引子,那里它再也不会重复已经走过一次的道路。这个周期不断加倍的极限和混沌是同义词。这好像是:当可取的时间组织方式太多时,混沌就抛头露面了。

图21 一个简单的非线性系统的通向混沌的分叉级联(周期加倍)。注意分叉的规则重复:在离原点(平衡态)有限距离λc以内,就已出现无穷的分枝。

对这种周期加倍现象的数学性质的理解,许多研究者做了重要的贡献,尤其是梅尔堡(P.Myrberg)、沙尔可夫斯基(A.N.Sharkovsky)、麦(Robert May)、奥斯特(George Os-ter)和费根包牟。对我们来说,此级连最出色的特点就是它的一般性。意思就是:从周期不断加倍而产生的混沌,不管是产生在哪个系统(有机世界也好,无机世界也好,都有许多这样的系统),都具有类似的数字比例关系。该一般性在实验上极为重要:借助于它,我们可以从乍看上去是纯粹噪音的数据里,把决定性混沌清理出来——决定性混沌其实是一种潜在的秩序。

许多研究者认为,有众多不正常的生理状况,对它们的诊断少不了对混沌的正确了解。1980年,茹厄勒关于混沌和心脏的跳动,推测如下:“这对我们每个人说来都是关系重大的。正常的心脏状态是周期性的,而许多非周期性的病态会导致死亡的定态。可以复制各种心脏动力状态的合乎实际的数学模型,对它们在计算机上研究,看上去会对医学上有很大的好处。”下章我们将看到茹厄勒的预感正确到什么程度。

非线性系统中的分叉点或临界点有一个特性,很清楚地说明哲学家伯格森(Henri Bergson)在他著作中大力鼓吹的论点——时间是“创新的介质”。一个系统在其分叉图上的位置同时反映它个别的历史:就像每个小孩儿都知道,要摘树上一个苹果必须爬过一定的树干,一定的大、小树枝;因此,如果系统在分叉图里没有选择某个特定的路线,它就不会到达它目前所在的地方。因为决定临界点结局时,不确定性和随机性扮演了主要角色,所以时间便成为一个创新的实体:从一个稳定状态到下一个稳定状态之间,系统整个的未来都悬于机遇,这和系统的过去是不同的。分叉图所揭示的时间不对称性和我们所体验到的一样:一个一星期大的婴儿会长成为一个王子或者一个叫花子,但一个五十岁人的历史是固定的。同样地,设想一个甲虫在分叉树上爬上爬下。它可以随便从哪个树叶爬到树干。但要从树干爬到某片树叶,它必须在树枝中取一个特定的路线。这样,甚至停在分叉树上小树枝的甲虫都具有一个特别的历史。

对有机世界的一个物理化学观点

现在我们到达了一个重要的转折点。本章和上章讨论的诸如化学反应等过程的时间演化,总归是以热力学第二定律为基础的。由于包含在第二定律里面的时间之箭,我们看到非平衡过程在“无机”物质中既可以产生自组织,又可以产生(决定性)混沌。

在第五章我们看到,有生命的动植物是存在于远离平衡态的条件之下。让我们来考虑一下神经脉冲是怎么形成的——一读者念这句话时就需要千千万万同步运行的这种脉冲。归根到底,一个神经细胞的激发,有赖于在细胞膜的两边,借助于一系列的分子泵,把钾离子和钠离子隔开,使钾离子集中在膜的里面,钠离子集中在外面。细胞膜里有专门的离子通道,它们自动弹开,让离子沿着浓度梯度流动;通道的交通规则是使离子流以脉冲方式流进细胞,就像啤酒汩汩地流出酒瓶一样。很显然,这是一个非平衡情况:如果是平衡状态,那在膜的两边都是两种离子的均匀混合体了。我们现在可以理解,为什么平衡态就等于死亡——浓度梯度一旦不存在,就无法激发神经细胞了,就不会有思想了。

很自然地,我们要把生命的无比复杂性看做是自组织过程的结果。有了自组织的概念,就不难想象时间中、空间中的有序结构以及在某些适当情况下的决定性混沌。令人注目的生物学秩序可以在这种自组织的基础上取得了解,这样的实例现在已经很多;生命的基本过程,可以用承认时间是不可逆的非线性微分方程来解释。

这些生物科学中的进展有一个特点,很令人寻味——那就是,这些进展来自研究非线性问题的数学家和物理学家之间的经验交流。直到20世纪60年代后期以前,存在有严重的障碍:“语言隔阂”,行话的浓雾使某一领域的工作者看不懂另一领域的成果。此外还要加上另一个双重因素。一方面,科学家不喜欢生物系统令人头昏脑胀的复杂性,它使设计可以检验这些系统的理论和实验的工作,更为困难;另一方面,生物学家对数学推论和传统怀有戒心,认为数学模型总是把问题过度简化了。但为了抓住控制生物系统中自组织的基本原理,今日大多数生物学家都承认“漫画式描述”的必要。我们如果要做的话,当然可以试把所有各个细节都包括在我们的现实模型里面,但这是非常艰巨的工作,并且无论如何,十之八九是会把事物的主要真相弄得更不清楚。

分子演化,复制和生命的起源

经过若干年辛苦的实物研究,达尔文得到如下结论:现今所有的物种在几十亿年以前,都有同一个祖先。这个所有生物为其后裔的老祖宗,一定是一个由单细胞或少数几个细胞组成的有机体。达尔文的基于变异和竞争选择的进化论,经过生物学家不断搜集资料,日益巩固了。但是,那最简单的生物又来自何处?达尔文没有答复这个问题。有人提议过上帝,然而现代科学对神的干预的观念,是不太客气的。

难道说没有一个自然过程,能使一个单细胞从无机体产生出来吗?早期该观点持有者之一是耶稣会教士泰雅德沙丁(Pierre Teilhard de Chardin 1881~1955),他一生的目的是想把科学和宗教融合为一。他认为有机体和无机体都随着时间的流逝,逐渐组织成越来越复杂的形式。这应该是关于自组织最早的想法之一。不幸的是,为了他的观点,泰雅德沙丁付出了很大的代价。1924年,耶稣会禁止他在巴黎天主教研究所讲课。1926年,他离开法国去中国流浪,最后死在纽约。

关于这种演化可能在何处发生,最有影响的早期想法之一出自达尔文本人。在他1871年写的一封信中,他写道:“但假设(当然这是个很大的“假设”)我们可以想象,在一个具有各式各样的氨盐、各式各样的磷酸盐、日光、热、电等的温暖小池塘里,化学反应形成了一个蛋白化合物,接着又起更复杂的变化,……”

从现今观点来说,我们原则上可以理解,物质在时间上和空间里的组织——有机体显著的特征,经过远离平衡的不可逆过程,是可以出现的。每个细胞都是一个组织良好的工厂,在里面,惊人的化学反应在化学配料某种极不均匀的分布之下进行。在此层次可以看到的美,对神经系统做过前驱工作的卡哈尔(Santiago Ramony Cajal 1852~1934)撰文描述如下,其中生物学术语较多,提及的知识也稍嫌过时,然而文笔确是华美。此文出现于1937年出版的卡哈尔自传——实验生物学中的一部经典著作。这里,卡哈尔描写他在显微镜里观测到的世界:

气管田里、喉咙田里种满着颤动的纤毛,纤毛由于隐藏着的刺激而波动,好像寒风吹进麦田;精虫不倦的鞭泳,气也来不及喘地奔向它情之所钟的卵子;神经细胞,最高等的有机元件,像章鱼一样伸出巨手长臂,一直伸到紧邻外界的边区,提防物理化学力不住的偷袭;建筑简单而严峻的卵子,看守着有机形态的秘密,它的星云状原形质中,围绕着胚胎旋转的是无数个世界,在未来周期里将要出现;肌肉纤维,一种高度复杂的动电电池,在它齐整的结构里,就像在机车里一样,热能转化为机械能;腺细胞简单地为活化学厂制造酵素,为了兄弟元素的利益,消耗自身的体物;脂肪细胞,家庭经济的模范,为了预防未来的饥荒,把生命宴席剩余的食品储存起来,以防备他日某器官罢工或营养发生危机。此等现象,如此多彩,如此协调,强烈吸引着我们,对它们的默想,使我们的精神充溢着最纯洁、最崇高的满足情绪。

读过这段对微观世界一气呵成的描述,谁还会怀疑,生命存在于远离平衡的场合,那里到处都是变化?卡哈尔所描述的结构是可以出现的,条件就是46亿年前地球形成以后的早期,存在有恰当的自组织配方。我们要问:发生了什么事使一个不毛的、无生命的地球变成我们现在见到的样子?完全肯定地,我们知道很少:但是下面讲的,虽然有些地方是推测,还是多少有些道理。

那时,地球的大气由氢、氮、二氧化碳、甲烷、氨、硫化氢和水组成,但很缺氧。一般的想法和其他关于化学演化的看法一致,是考虑这些简单的分子如何可以整理成较复杂的分子。“生命前合成”的经典实验之一,由尤雷(Harold Urey)的一个学生米勒(Stanley Miller)1953年在芝加哥大学报道。米勒把他认为与原始大气类似的东西混成汤,放在一个缸里通电模拟闪电,发现缸里形成了某些氨基酸;我们所知道的生命少不了蛋白,而氨基酸是蛋白的基本元件。从那时起,已有大批的证据,说明一整套的生物学上重要的分子,包括基本遗传单元、核酸、酵索和诸如腺苷三磷酸的储能生物分子,都可以用类似的方法制成。这些证据主要是马里兰大学的彭恁帕如摩(Cyril Ponnemparuma),位于圣地亚哥的萨尔克研究所的奥尔格(Leslie Orgel),迈阿密大学的福克斯(Sidney Fox)等人取得的。

不足为怪,关于这些有机分子在无生命情况下的形成,别人也提出过另一些理论。其中之一说,这些简单分子先形成于太空,在叫做暗星云的气体和尘埃组成的云里,然后经由流星带来地球,把这些分子丢放在某些像泥塘这类有利的场所。有人进一步建议,说黏土不仅是制造这些简单元件的催化剂,并且本身就是早期生命形式的一部分,就是由遗传物体DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)控制的今日生命的铺路者。然而不管形成这些初始的复杂分子走的是哪条路,简单分子如何聚合成细胞总还是个问题。这过程牵涉到至少三个因素的演化:一、必须有一层膜把细胞本身和外界分开;二、必须有一个同化作用,由一套协调的(生物)化学反应组成;三、必须有基因,来指挥这首交响曲。

传统的看法是:开始是这些相互作用的分子被关在个别的结构里面,这些结构彼此之间的边界是半渗透性的,这样便允许复杂分子在时间上和在空间里演化了。有奥帕林(Alexan-der Oparin)的“凝聚模型”,那里水滴围绕着带电粒子形成;有福克斯提出的过程,可以使氨基酸自我组织成微观小球;还有哥岱科(Richard Goldacre)的“类脂双层体”模型,那里脂肪分子联合力量,制造简单的膜状结构。目前看法强调RNA高分子的自催化功能是细胞膜形成以前的第一推动者。此种功能的发现使得耶鲁大学的阿尔特曼(Sidney Altman)和科罗拉多大学的捷克(Thomas Cech)荣获1989年的诺贝尔化学奖;在他们的工作以前,所有生物学催化剂都被认为是蛋白。

如果我们从自组织原则出发,我们就可以对可能发生的情况,采取另一种和上述看法互补的看法。如果在生命出现以前的原始浑汤里存在有某种恰当的反馈机制,实现自组织的一般条件便成熟了。例如,如果浑汤里某种分子能催化自身的产生,非线性反馈——自组织的标志,便出现了。从而介质的均匀性将被破坏,引发出图案和节奏(可能经过类似杜灵1952年提出的途径),就像化学钟能显示时间上和空间中的图案一样。我们由此得到启示:应该力求一种机制,能耦合扩散和适当的非线性(生物)化学反应。

原始浑汤里的某个关键成分于是变为催化自我产生的一种或多种分子:自催化提供了非线性所需要的正反馈,虽然也有别种可能,例如更复杂的“互催化”,其中反馈是经由一系列连锁反应间接提供的。原始浑汤的性质究竟如何,仍在激烈争论之中,好在这性质是远在直接观测的范围之外。不过这里重要的只是原则性问题。对此,奥尔格和他加州萨尔克研究所的合作者做了极有意义的实验。他们证明了,上面提到的核酸具有自复制这最重要的性质:在核酸原料的纯粹化学混合体里,会有更多的核酸形成。

遗传钟

核酸掌握着生命的设计。在DNA和RNA里面的是基因,它们逐字给出具体的指令,为我们地球上的生命建造蛋白。这种化学的信息技术使用四个字母。这听上去似乎限制太严,但我们应该记住,计算机使用的二进制算术只用两个字母。单单一个人体细胞,它的信息储存量,就像三十卷的大英百科全书,可以装三四套而有余。

D NA和RNA的演化变异可以用作一种分子钟。分子生物学家比较了现今活着的和已经灭绝的物种的遗传物体,发现D NA和RNA在很长期间的突变率相当稳定。突变可以来自高能辐射,并且因为复制过程中有误抄。突变的结果是生出不同的如水蛭和地衣的物种。突变导致出一种演化钟,这个钟的“滴答”和突变率相应。这个钟可以用时期确定的化石来校准,校准以后,可以用来估计物种是在何时彼此分支的。它也被用来证明过,遗传密码不会老过38亿年左右。

在各种形式的生命里,基因语言指令着细胞机制,把蛋白原料的核酸连接起来,形成个别的蛋白。蛋白是另一群关键性的生物分子,上面我们已经遇到过,那里它们扮演的角色是生物学催化剂或者酵素。蛋白与核酸不同,蛋白没有自复制的能力,但是它们作为催化剂时高度的专一性,保证了自己和其祖先核酸之间有一个共生关系。这样,巨型的反馈环牵涉各种蛋白,因为蛋白对核酸的复制起催化作用,而核酸的复制对自身的产生又是少不了的。由于对化学反应动力学的贡献获得1967年诺贝尔奖金的哥廷根的马普生物物理化学研究所生化动力学系系主任艾根(Manfred Eigen)和维也纳的舒斯特(Peter Schuster),以及其他的合作者,尽力建造了一个理论框架,使此类的分子演化,借助于所谓的“超循环”——彼此关联的自催化反应的循环,能在一个糖和氨基酸的原始无机混合体中实现。他们从这个想法已经得到了一些预言,很可能在不久的未来就能得到实验的检验。

另一个关于生命如何开始的模型,是宾州大学和新墨西哥圣费研究所的考夫曼(Stuart Kauffman)发展的。该模型现由法尔摩(Doyne Farmer)、巴格利(Richard Bagley)、帕卡德(Norman Packard)等人继续探讨。这里设想的是一组遗传高分子或者蛋白高分子,它们能催化某些化学反应,使别的某些分子分裂、结合。简单的化学“养料”输入进去,然后转化为较复杂的分子。考夫曼与其同事指出,这样的系统是可以变为自我复制的。

以上的讨论让我们开始认识到,在什么样的情况之下,自复制式的化学反应可以得到发展。而让我们回想一下,“自复制”这性质是生命的主要特征之一。只要核酸和蛋白组成的分子集体受着非平衡的约束,各式各样的耗散式结构原则上便会出现;空间的结构,时间上的结构,时空中的结构,乃至混沌行为,都会出现;五花八门,也许就可以描述我们四周生物美不胜收的花样和形式。这个主题,将在下章详细讨论。

时间与创造

在本章开始时,我们曾让读者回忆一下,有些科学家的观点是认为时间之箭是幻觉。这些科学家,就像康德以及他以前的哲学家一样,认为时间之箭在热力学第二定律的出现,一如我们对时间流逝的印象,是和某些主观现象有关,或者跟大脑过程有关,而不是属于自然界的。

然而妙的是,我们把第二定律更仔细地考察以后就会发现,把时间之箭说成是主观性而置之一旁,反而会引起更严重的困难。看上去,要生命出现,不可逆的过程是少不了的。这个观点,我们将在下章探讨,我们将更仔细地考察非线性动力学在生物学中的应用。一种名叫黏菌的单细胞生物也好,心脏病发作时肌肉的行为也好,我们都找得到BZ反应的回声。在昆虫总数的涨落里,在关于性别的起源的看法之中,混沌也将要出现。

对“不可逆性是幻觉”学派的人来说,他们很难避免一个完全自相矛盾的情况。上面我们已经指出过,用含有时间之箭的方程,可以深刻地描述生命过程。如果该箭头是幻觉,我们就不得不说,各种生命的花样——包括我们自己在内,都是我们自己近似的结果。也许是时间之箭是如此深入我们的经验,以至我们忽视了它所占的中心地位。不过,一个科学理论如果容纳不下时间的这一面,要它来大规模描述真实世界时,肯定不会开花结果的。