附录 你要考什么

04-13Ctrl+D 收藏本站

我可敬的媒体界朋友夏珍曾在一篇专文中如此写道:

算一算,台湾政治开放后二十七年中的十一位“教育部长”,没有一位是名气冠全台的建中毕业,勉强搭得上“明星高中”的只有四位,毛高文和杨朝祥是师大附中毕业,郭为藩是台南一中毕业,还有曾志朗是高雄中学毕业,现任的蒋伟宁是复兴中学毕业,其他诸如吴京是台东、吴清基是北门、杜正胜是冈山、郑瑞城是宜兰、林清江是虎尾、黄荣村是员林高中,不都是领航教育的人才吗?可偏偏没人信。

我不由得放声大笑了——如果我是迷信明星高中出伟大人才的那种人,至此不免恍然大悟:怪不得我们的教育会迷航到这个地步。

谁都知道明星高中和非明星高中都会出人才,而真正的人才也都可能是不世出的, 未必与高中之亮眼与否有关。时下问题的本旨是教育环境整体的崩坏,有人认为升学主义是罪魁祸首;有人强调教改实验才是巨憝元凶;有人更质疑:问题出在欲拒还迎、半推半就却想要包山包海、面面俱到的摇摆政策,让人无所适从;也有很多人已经看穿了,过往多年以来,那些匆促登程、边走边唱而不免父子骑驴、捉襟见肘的急功短视,并不能解决基础教育在知识大爆发时代必须面对的许多矛盾。

我们必须一点一点清理这些纠结不清的矛盾,尤其是让参与学习的主体——也就是孩子们——也充分意识到教育环境里加诸他们身上的这些矛盾,他们才有机会真实面对并做出选择。

那么,请让我由“你到底想考什么?”说起。

今世之作文考试被譬喻为千年以来之八股,而谓科举一直没有灭绝;其根本的原因在于我们这个文化体还完全不能摆脱“附和题目”的思维习惯。也就是说:作文题不是让学生“发挥”的,而是让学生“阐扬”的。

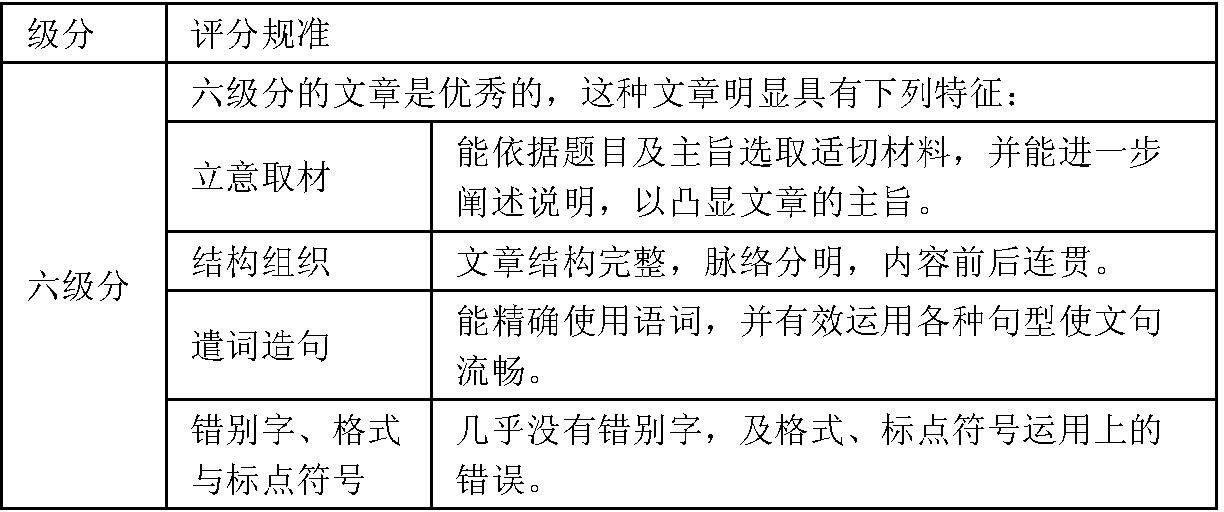

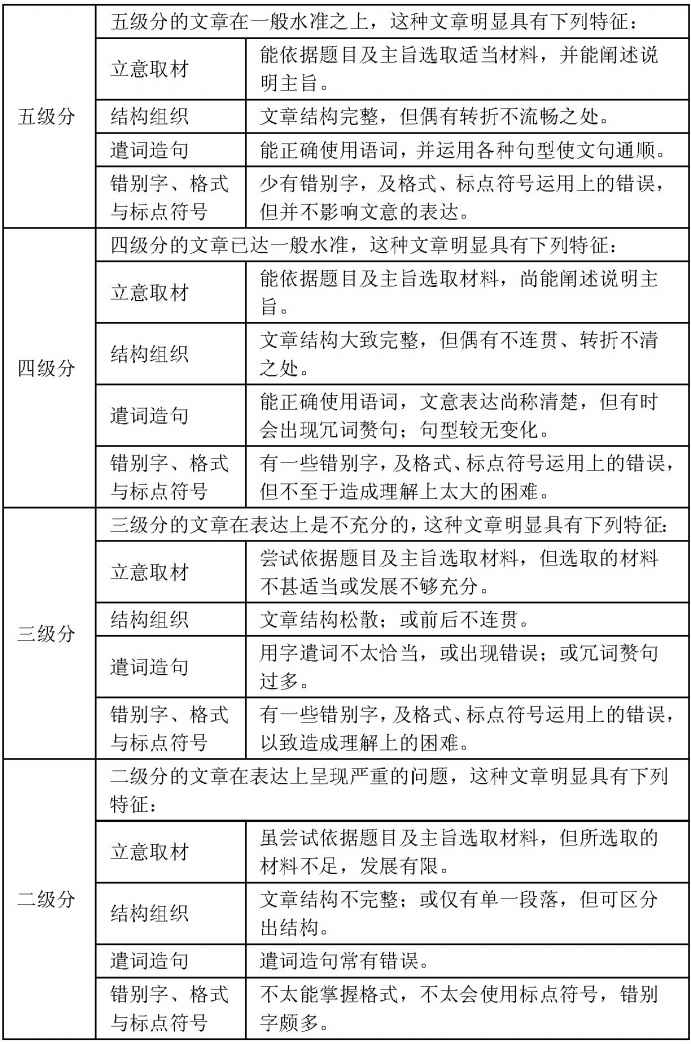

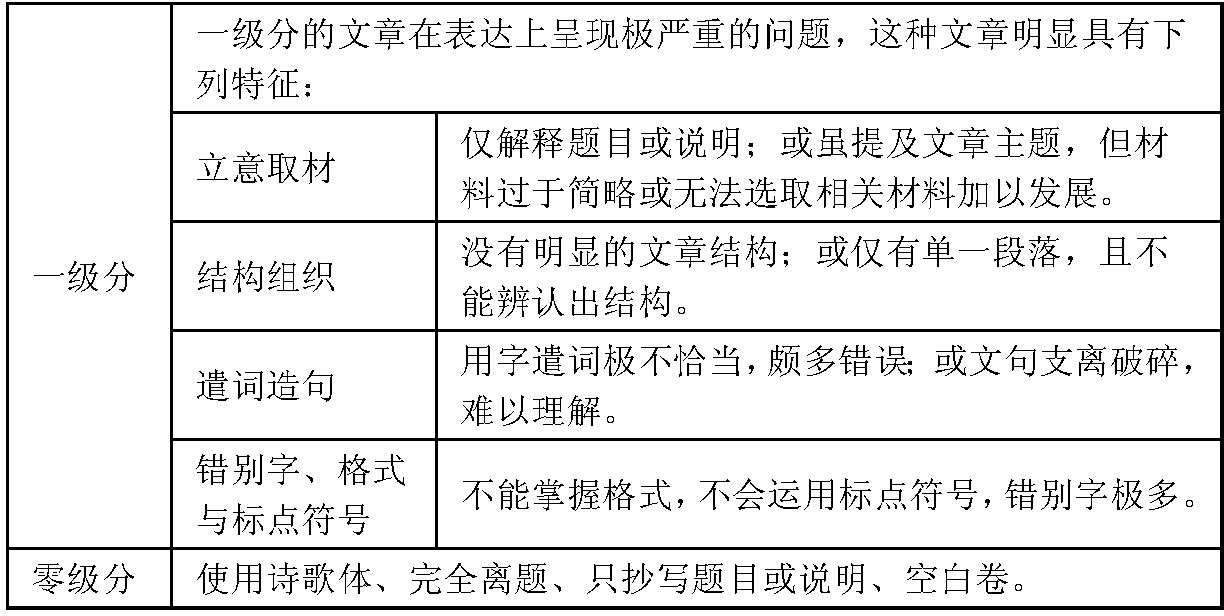

我的一位脸友(也曾是高中会考考生)庄子弘传来的作文六级分考评标准如此:

(参见http://cap.ntnu.edu.tw/exam_3_1.html)

由此可知,无论教育主管机关费尽多少唇舌文饰其拥护八股取士的居心,却仍受到考生的唾弃,这是因为孩子的生活、情感和思维从不可能因“附和题目”而真正展开, 教育者也不可能透过一种寻求附和的方式真正发现下一代人生的自主追求。

说到“附和题目”,我想起近日邻家小姑娘的两句至理名言。这孩子十四岁,和我的女儿同班,平时就是个努力奋发、名列前茅的好学生。我只知道她功课好,没有想到她还有顽抗主流的个性。针对《我看歪腰邮筒》这种作文考题,她是这么说的:“你要考的是我阅读理解的能力,而不是你理解文章后,考我知不知道你的想法。”

年初大学入学考试中心寄发成绩单的第二天公布,二〇一六年英文作文有仅一人满分,国文作文则依旧无人满分,最高分为二十六分,一人独得;但零分有二千二百四十人(较前一年的一千五百九十三人增加六百四十七人,创近五年新高)。

看到这条新闻,家长学生们会怎么想?孩子的“作文能力”急速地变得低落了吗? 我却不是这样想的。作文分数如此明显偏低——不要牵拖或忧心了——承认罢,问题出在题目!

至于学生的语文能力是否需要进一步地锻炼?如何锻炼?那是一个艰巨而长远的工程。国语文教育工作者如果只能从考试分数表现下判断,反而忽略了《我看歪腰邮筒》这种随着媒体话题炒作而起舞的题目根本无法甄别学子的思考和表达。

多年以来,每逢大考过后,媒体总会用一种笼统的标准讨论作文题,一言以蔽之,曰:“生活化。”但凡是题目看来“不说教”、“不八股”而能让学子“就日常经验取材发挥”,便是值得鼓励的好题目。随手举几个例子:《面对未来,我应该具备的能力》(二〇〇一年会考)、《来不及》(二〇一三年基测)、《在成长中逐渐明白的一件事》(二〇一一年基测)、《常常,我想起那双手》(二〇〇九年基测)、《漂流木的独白》(二〇一〇年学测)、《走过》(二〇〇六年学测)、《想飞》(二〇〇六年指考)……花样很多,总之是抒情、叙事、立论皆宜者为佳,好在大家的题目都一样,维持着公平的体面,还不能流露出制约学子思想的意图,似乎能让所有的人都就近取义、俯拾而得,便成就了功果。

根据大考中心自己订定的标准,零级分是:“使用诗歌体、完全离题、只抄写题目或说明、空白卷。”现在出了一个作文题目,搞得二千二百四十人拿零分,这是什么意思?这些拿零分的孩子都写了诗歌?还是都“没看过歪腰邮筒”?或者要怪他们都“不注意时事”?或者要怪他们都“不懂得审题”?

出题者的动机昭然,他们很想迁就风灾过后一时在网络社群媒体上发酵热议的气氛,让题目显得平易近人,带点讽喻的趣味,甚或还期待孩子们对于这种一窝蜂的社会景观有所反省、有所批判。那么,到歪腰邮筒边拍照的人们,与出歪腰邮筒题目的人有什么差别呢?不都是一窝蜂吗?好了,果有对此题深刻反思的学子,是不是要冒一个风险:这题目不也是歪腰现象的一环吗?出题的老师难道要我把这份作文也引入那可笑的庸俗热潮之中去吗?

前文曾说过一个谢材俊跟我说的故事(参见《齐克果句法与想象》)。材俊的二哥念中学的时候(怕不也是五十年前的事了),老师出了一个作文题——“从台湾看大陆”;谢二哥班上有位同学如此写道:“看不到。”他说的是实话,真看不到。出题的人希望写作的人说这样的实话吗?在歪腰邮筒的题目上,应该没有思想检查的问题,可是,交白卷或来不及交卷的人里面,有没有想透了这问题,却真不知道如何在不危及自己分数的前提下动笔的呢?那你还不如出一个题目,就叫《来不及》呢!三年前就出过的。

我曾经在脸书上出了两个题目:《我有一个白日梦》和《狗咬尾巴团团转》,人们一定以为我又在开玩笑、闹俚戏,实则不然;比起过去多年来台湾各级考试的题目来看,这两个题目都好得多,好在哪儿?好在不使人有心附和。再举个例子:对岸的陕西、河南,在二〇〇七年全国高考时出过一个考题:《摔了一跤》。我反复思之,觉得出题者确乎是有心人——这也是可以让考生们尽情发挥的题目,即使据题而故作励志教训之语,也很容易甄别出行文伧俗与否。

出题考试不是仅仅要求“生活化”、“易表达”、“旨意明朗”而已,出作文题也要避免诱拐学生说空话、造虚语、卖弄陈腔滥调的常谈。尤有甚者,更应避免让学生程式化地调度修辞法则、沿用大量成语、背诵以便引述许多用意“放诸四海而皆准”的嘉言名句。可是,我们的六级分作文标准恰恰背道而驰。这是因为我们那些教育界的领航者及其专家顾问完全跳脱不出令学生“附和题目”的陋习。这些领航之人只想复制自己看似成功的学习经验或授业传统,误以为文从字顺、人云亦云的写作再加上些华丽亮眼的辞藻,就成功地落实了文教。

我不得不跟这些人耳提面命一声:你连题目都不会出,凭什么考我作文?